翅ーからだとしくみー箕面公園昆虫館企画展示

1.はじめに

おはようございます。こんにちは。こんばんは。IWAOです。箕面公園昆虫館の企画展示、翅に行ってきました。みなさん、「翅」というと、虫についてる体の部位の一部だと認識している人が多いと思います。実際、今回の展示を見て、翅というのは、ただの昆虫の体の一部では終わらず、深掘りすればするほど、見えてくるものが多いです。どのような展示があったのか、翅から何がわかるのか、見えてくるのかを紹介します。

2.構成

「翅」は、パネルでの解説、標本、生体の3点で構成されていました。前回、訪れた時は、「標本」が中心でしたが、今回の場合は、「生体」の割合もかなり多かったと感じています。今回は私が、独自でテーマを設定し、その章ごとで展示の解説をしていきます。

3.翅とは何か?

みなさん、翅というとどのような印象がありますか?空を飛ぶもの、昆虫の体を定義するための一部、美しいものなどと思うものはそれぞれだと思います。

つまり、1億年前には翅を持った昆虫がいたということです。

昆虫の体の一部である翅ですが、そもそも「翅」というのは、どう誕生したのでしょうか?実は、これについてはまだわかっていないというのが実情です。現在考えられている仮説は2つあり、「複合起源説」と「背板起源説」の二つです。

「複合起源説」は、背板と側板から翅の起源が発生し、それが翅になったというのものです。発生遺伝学の研究でこちらの説が有力です。しかし、横エビの1種を用いた研究から、背板の肥大化によって背板から翅ができたという背板起源説を支持する結果がでたそうです。翅がどのようにしてできたのか、まだまだ議論は続いており、研究の余地もあります。

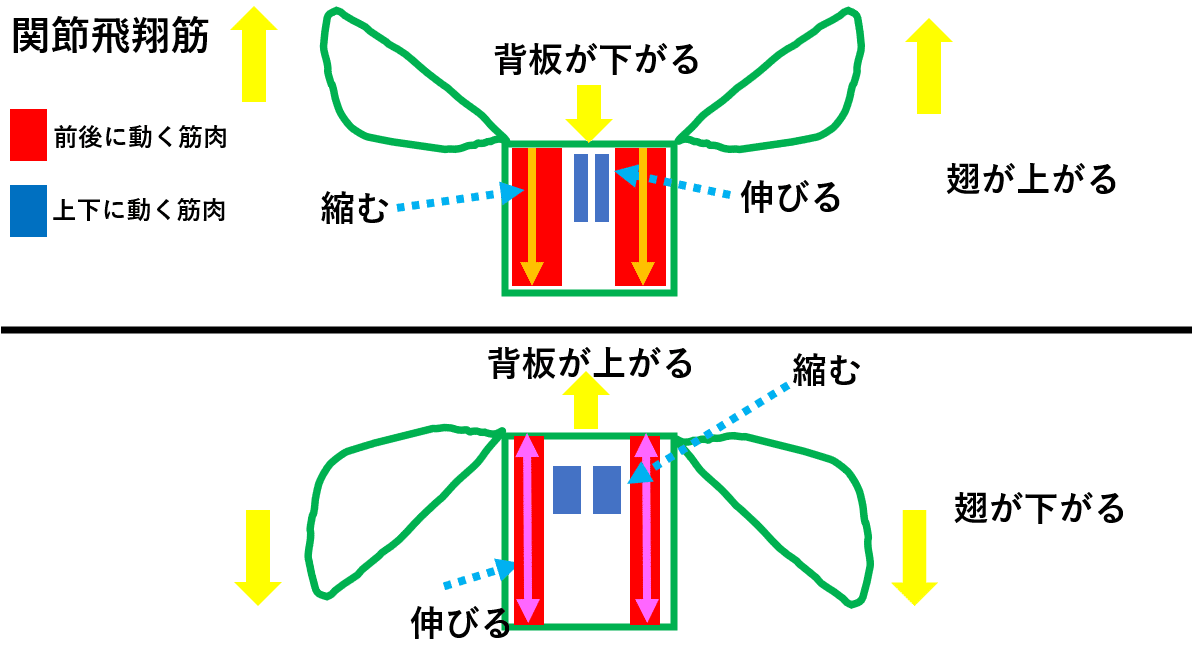

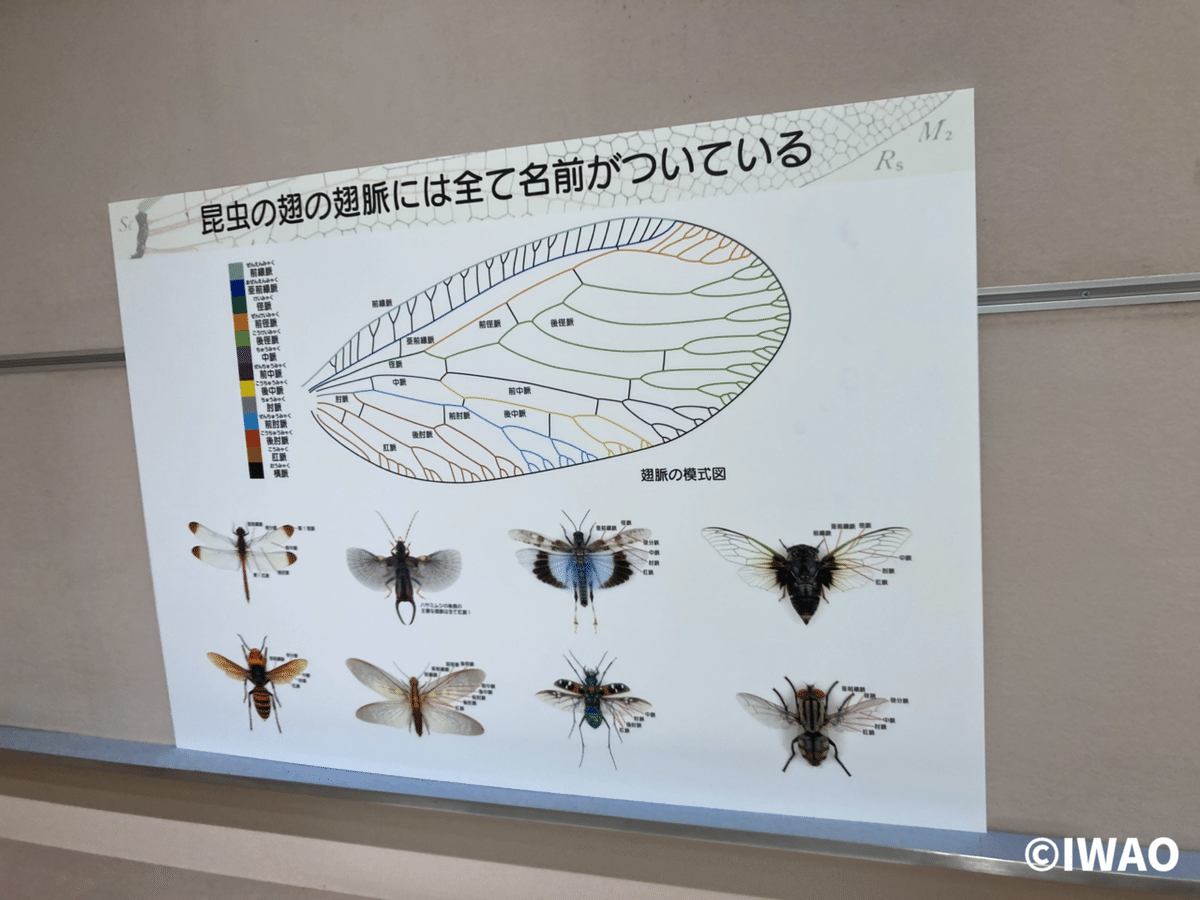

昆虫の翅についてもう一つ注目すべき点があります。それは、「どのように飛んでいるのか?」、つまり、「翅をどのようにして動かして飛んでいるのか?」です。翅そのものを動かして飛んでいるわけではなく、動かす箇所に違いがります。「筋肉」を動かして飛ぶ「直接飛翔筋」または「背板」を動かして飛ぶ「間接飛翔筋」の2通りに分かれます。「直接飛翔筋」はカゲロウやトンボが該当し、「間接飛翔筋」は甲虫目、チョウ、バッタなどが該当します。

翅と一言で言っても、誕生の仕方、動かし方などとどうなっているのだろう?と疑問に思うことはあまりありませんでした。しかし、ここの展示でそもそも「翅とは何か?」を示しており、非常に学びになりました。

何がどうなっているのか、私にはさっぱりわかりませんw

そういう所に翅の魅力があるのではないでしょうか。

4.翅の「役割」

昆虫の「翅」というと「飛ぶ」ためにあるものと考える人たちが一般的で私自身も第一にそれを考えます。しかし、昆虫の翅には「飛ぶ」以外の役割を持つものたちもいます。

「飛ぶ」以外での役割の代表格が「鳴く」で、コオロギやスズムシが該当します。今回の特別展示ではダイトウクダマモドキが展示されており、この個体はキリギリスに近いです。コオロギやスズムシが鳴くと聞いて思い浮かべるものは、「メスへの求愛」だと思う方が多いと思いますし、私もそのイメージが強いです。しかし、このダイトウクダマモドキの場合、少し違った理由で鳴きます。それは、「コニュニケーション」の手段です。それ故、鳴くのはオスだけででなく、メスも鳴くということです。私が見た時は、「ジュージュー」と鳴いていました。

翅の役割は別にもあり、それは隠れる、「擬態」になります。ここでは、展示として「コノハチョウ」と「ジャイアントウッドローチ」が展示されていました。翅を自身の身を守る武器として利用していることがここから分かります。

コノハチョウは、翅の表と裏で色が全く違うチョウになり、腹側が名前の由来通り茶色の木の葉のような色合いをし、休む時は、葉のように頭を下げて葉のように周りに溶け込みます。その腹側に対し、背中側が、オレンジと瑠璃色をしています。地味と派手の2つを生物で両立した生物として非常に珍しいのではないでしょうか。このコノハチョウは、蝶らしくない蝶としても非常に変わっています。休む時は、葉のように頭を下げる所、そして、花の蜜ではなく、腐った果実の汁、樹液、動物の糞尿を食すなどと蝶のイメージとはかなり違う生態ばかり持つチョウです。

*コノハチョウとは何者か?を知りたい方が、いらっしゃったら、蝶たろうさんのこちらの動画をご覧ください。非常にわかりやすく詳しいです。コノハチョウが、県のあれに指定されているほどすごい生き物だとは知らなかったので、動画を見た時は驚きました。

ジャイアントウッドローチは、ゴキブリです。しかし、ジャイアントウッドローチは、私たちのイメージする見たくも触れたくもないのあのG(つまり、クロゴキブリ、チャバネゴキブリ)とは、かなりギャップがあり、素早くは、あまり動かないです。そして、擬態として紹介されているように、隠れることが多く、森林が生息地となるため、枯れ葉や地面の中に潜ることが多いです。カサカサ素早く動くゴキブリのイメージを覆すゴキブリです。

翅が飛ぶ役割以外に利用している昆虫もおり、それが、ハエ目にある「平均棍」です。「平均棍」は、飛翔中に体勢を感知する器官として働いていると考えられ、後翅が、退化しています。ここでは、世界最大のミカドガガンボの標本が展示され、巨大な前翅との比較ができ、非常に小さいことが分かります。

5.翅から見る「進化」

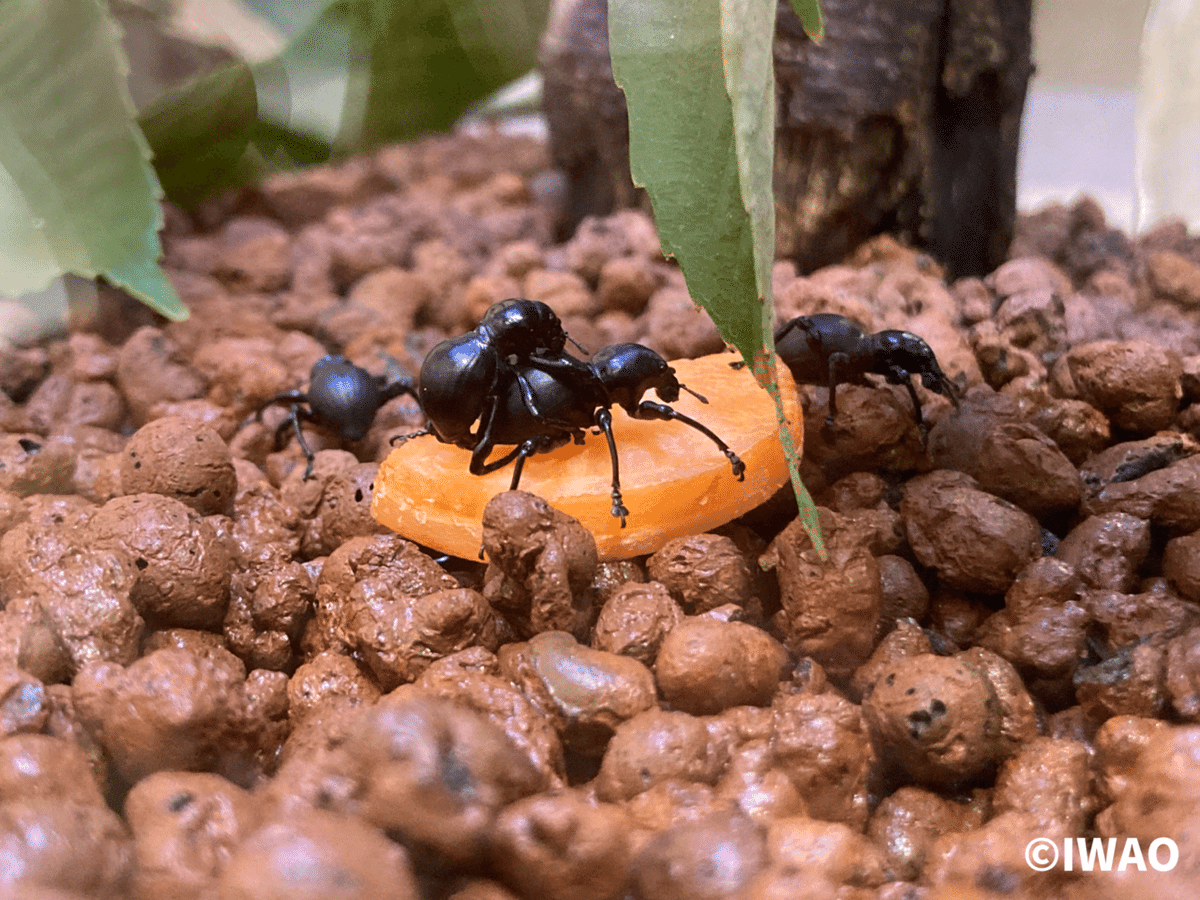

翅の発生だけでなく、翅がどのようにして生まれたのか、何故そのような形質になったのかという経過と結果を知ることで、翅が生物進化の軌跡を示すものであることがわかります。その代表が、「クロカタゾウムシ」と「ニジイロクワガタ」です。

クロカタゾウムシは、名前にある通りの昆虫で、黒くて硬い昆虫です。クロカタゾウムシの展示で注目される所は、「何故翅が硬いのか?」という所で、近年の研究によってその理由が明らかになりました。彼らの翅が固い理由は、「共生細菌」との関係性にあります。まず、ゾウムシを含む甲虫目の生き物は、外回りの体である外骨格が硬いのが特徴です。その外骨格を作っているのが、「クチクラ」という物質です。クチクラを構成するのに「ナルドネラ」という共細菌が関わっています。クロカタゾウムシの場合は、クチクラの硬化とメラニン色素の合成に関わる「チロシン」を構成していると思われています。また、ゾウムシとナルドネラとの共生関係は、1億年以上前に遡ると思われ、ナルドネラの分岐もゾウムシの分岐と対応することがわかっています。

今回、クロカタゾウムシでナルドネラが外骨格で、クロカタゾウムシの場合では黒い翅をどのようにして作るのに関わったのか以下の2通りの実験で確かめました。①の場合では、チロシンの量が減少し、上翅が赤く柔らかくなることが確認されました。このことから、ナルドネラが、翅を硬くする役割を持っていることが示されました。

②は、詳しく解説します。ナルドネラが持っているチロシンに関する遺伝子は、チロシン合成に関する一歩手前の遺伝子であり、ナルドネラが全てもっているわけではありそうではなかったのです。それ故、ゾウムシの方が、チロシンの合成に関する最終段階の遺伝子を持っているのではないかということが考えられます。実際、クロカタゾウムシの遺伝子を調べた所、幼虫段階でチロシンの合成に関わると思われる遺伝子が見つかりました。よって、その遺伝子の発現を抑制した所、チロシンの合成が低下し、上翅が、ナルドネラを減らした時と同じ結果になりました。②の結果からは、チロシンの合成は、共生細菌に丸投げしているのではなく、ゾウムシ側も合成をコントロールしているということが分かります。

①と②の実験結果から、チロシンの合成は、ナルドネラとゾウムシ双方の働きで成り立っていることが分かります。しかし、塩基数で見た場合、また別のものが見えてきます。ナルドネラの塩基数が20万となっているのに対して大腸菌の塩基数は400万と大差があり、ナルドネラの塩基数は非常に少ないです。特に、②の実験結果ですが、細菌との「共生」とは言ってもゾウムシにとって都合のように利用されており、ナルドネラが自立するための遺伝子は盗られて奴隷のように扱われているのではないかと見え、その結果というのが、塩基数の少なさではないでしょうか。また、共生細菌との関係性を見るのは、支配関係を見るのも含んでいるのではないかと私は感じました。

ニジイロクワガタは、我々のイメージするクワガタとは、かなりかけ離れたイメージが多くあるクワガタです。まず、ニジイロクワガタは「昼行性」で、日本のカブトムシやクワガタの活動時間帯が「夜行性」であるのとは正反対です。ニジイロクワガタが、虹色といわれるように色鮮やかな光沢を持つ理由も活動時間帯にあり、熱帯林で日射を反射することで身を守っていると考えられています。

また、小島啓史氏は、ニジイロクワガタを含む南半球に生息するクワガタについて「気候」と「形質」が関係していることを指摘しています。南半球のクワガタは、日本のクワガタを代表格に北半球のクワガタと比べたら、「ずんぐり」しており、「平たい」ものが多いのとは正反対です。新生代初期に出現した形質をそのまま持つ古い形質であり、その形質を持ち続けた理由が、「生息域が寒冷化の影響を受けなかった」ことにあると指摘しています。ニジイロクワガタの対極の存在として、奥地に生息し昼行性であるヒメオオクワガタの存在を指摘しています。ヒメオオクワは、そもそも奥地に棲息しつつも過去の極端な寒冷化によって平野へと降り、温暖化した時にまた登ることを繰り返していたのではと指摘しています。ただ、寒冷期の中で、体内に熱を得ることが問題になります。彼らは「太陽からの熱を体内に得る」ために「艶を消して体が黒くなった」のではないかと仮説を立てています。

ヒメオオクワとニジイロクワガタ、「昼行性」という共通点も持ちつつも祖先が過ごした気候の違いが、獲得する形質に反映されているということに非常に驚きました。

*同じドルクスということで比較を許してください。

6.翅の応用

昆虫の翅というのは、人間の社会や生活のためにも役に立つ存在であり、翅を現実世界に応用することが紹介されていました。

最初は、「コブハサミムシ」と「ハネカクシ」の2種になり、コブハサミムシは、扇状の翅が扇のようにたたまれ、ハネカクシは、左右非対称の状態で、畳まれるというものになります。共通点は「複雑な構造になっている翅を素早く広げられ畳められる」という点になります。昆虫の翅というと、簡単に折り畳まれていて飛ぶときに一瞬で開いて飛ぶというものだったので、真逆の複雑な構造でも素早く広げられるということに驚きを隠せませんでした。今回の展示では、この複雑な折り畳みの仕組みが様々な工業製品に応用できるのではないかと可能性を指摘していました。

*下に畳み方の動画が閲覧できるようにリンクを載せたので、是非、ご覧ください。

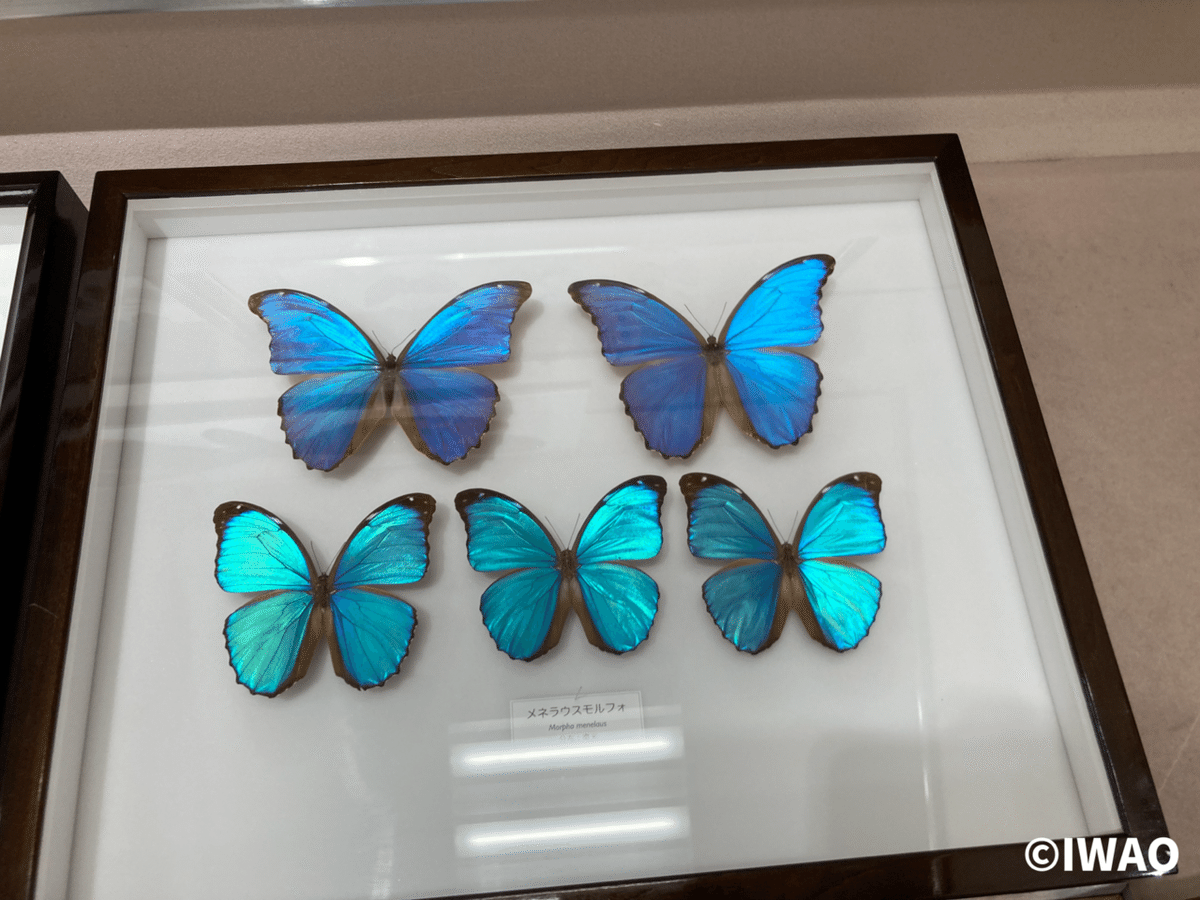

ここでは、応用として紹介されたわけではありませんが、「モルフォ」の標本が展示されていました。このモルフォの「ピカピカした青い翅の色をどうのように出すのか」が、レクサスの外装に実装されています。モルフォ蝶の鱗粉が、構造色となっており、特定の色である青のみを反射する構造となっています。それをレクサスに応用したということです。

ここで取り上げた翅の応用から導ける言葉があります。それは、「バイオミメティクス」、「生物模倣」です。生物が持っている体での構造や仕組みを工学的に応用しようというものです。今回は、複雑な翅の畳み方から「可能性」を紹介されていましたが、モルフォチョウの翅からは、実際に応用が行われていることが分かります。生物が持っているポテンシャルというのは、私たちの生活や社会のために役に立つということです。ただ、それは非常に分かりにくく見つけにくいですが、生き物を大切にすること、保全をする目的も私たちが恩恵を受けるためでもあります。生き物を守っていく理由は、地球で共に生きていく生き物だからという理由でけではなく、彼らを保全することで、今すぐではなくともどのような形であれ、私たちに恩恵を与えてくれることに繋がります。役に立つことは今すぐ見つかるのではなく、時間をかけて見つけていくものです。

7.まとめ

以上が、「翅ーからだとしくみー」についての内容でした。翅というと、私は、昆虫の体の一部でしかなく、その翅の動かし方も1つだけで、飛ぶのが中心だと思っていました。しかし、今回の展示ではその偏見を完全に打ち砕くものが多かったです。翅を焦点にして「発生」「役割」「進化」「応用」と見るレンズやフィルターを変えるだけで見えるものは、全く違うはずです。発生や進化で見えるものは昆虫の歴史であり、応用で見えるものは私たちの未来であり、役割で見えるものは、昆虫の生態ではないでしょうか。翅には、虫が持っている「魅力」や「可能性」を最大限見せてくれることがこの企画展示で分かったと思います。翅が見せてくれる世界はまだまだ広いと思いますし、これからの発見が、より深い世界を見せてくれると思います。

過去にも箕面公園昆虫館には行っており、その時の展示などをまとめています。そちらも是非、閲覧して箕面公園昆虫館へと足を運んでみてください。ここまで読んでくださりありがとうございました。

*蝶たろうさんについて

今回、蝶たろうさんの動画を引用させてもらいましたので、蝶たろうさんの紹介もさせていただきます。「チョウ」をテーマにSNSやYouTube等で発信をされている方です。様々なチョウについて紹介されていますが、特に、オオムラサキを気に入っています。オオムラサキに関して、ある行動をすることを世界で初めて発見し、論文にも掲載された方です。どのような内容なのか?その中身は、こちらのYouTubeで是非、ご覧ください。

Twitter、YouTubeのリンク先、私が過去に足を運んだ時のイベントのリンク先も載せます。そちらも是非、ご覧ください。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?