I.G.U.P 検討委員会レポートvol.5 ユースフォーラムが開催されました

いわきFCの新スタジアムの整備に向けて立ち上げられた「IWAKI GROWING UP PROJECT」。このプロジェクトのミッションは、いわきに必要とされ、地域のレガシーとして残るスタジアムを「地域の目線」で検討していくことです。

IWAKI GROWING UP PROJECTは、これまで紹介してきたスタジアムのコンセプトを議論する「分科会1」のほかに、ビジネスソリューションを検討する「分科会2」、中高生を中心とした未来の世代がスタジアムのあり方を検討する「ユースプロジェクト」の、3つの部門で構成されています。

先日、このユースプロジェクトのキックオフとして「ユースフォーラム」が開催されました。当日は、I.G.U.Pやいわき·双葉郡の未来に関心のある若者たち、約50名が集まり、「地域の未来」や「いわきにサッカースタジアムがある未来」について熱い対話が繰り広げられました。子どもたちが考える理想のまちとはどのようなものなのか。前野有咲がレポートしていきます。

わたしたちのためのスタジアム

ユースフォーラムは、8月18日に、いわき市生涯学習プラザで開催されました。夏休みということもあり、会場には小学生から社会人まで多様なユースメンバーが集まりました。まず、いわきスポーツクラブの代表を務める大倉智社長から、ユースフォーラムの開会挨拶が行われました。

特に印象的だったのは、「新しいスタジアムを地域のみんなが使える場所にしたい」という言葉です。1シーズンを通じて行われる試合は、J2なら42試合。1年間は365日なので残り約320日は、サッカーに限らず、スタジアムでいろんな活動が行えるということになります。

いわきFCの選手やファンだけでなく、これからの地域を担う人たちも楽しめるスタジアムを目指す。その第1歩目となる今日のユースフォーラムでは、正解ではなく率直な意見をどんどん出してもらいたい。大倉社長は、子どもたちにそんなメッセージを送りました。

続いてお話いただいたのは、検討委員会の座長を務める上林功先生です。これまで数多くのスポーツ施設の設計を手がけてきた上林先生。検討委員会がはじまって以降、先生が何度もおっしゃっているのが「専門家の意見だけでなく、スタジアムを使う市民1人ひとりの意見を集めること」。まちの中にこんなものがあったらいいなという視点で、いわきFCと一緒に「まち」をつくる時間を楽しんでもらいたいと語りました。

2人の挨拶が終わった後に、当日のファシリテーターを務める田坂逸朗先生からもコメントをいただきました。現在、田坂先生は広島県にある「地域価値共創センター」のセンター長を務めていますが、震災後、いわきや双葉郡ではじまった「未来会議」のファシリテーターを務めたり、ふたば未来学園設立のコンセプトメイキングにも関わるなど、「対話」や「教育」といったキーワードで浜通りに関わるキーマンの1人です。

今回の新スタジアム設立のように、新たな取り組みをはじめるときは最初からみんなの賛同を得られるわけではないと話す田坂先生。また、全国的に子どもの意見を取り入れようとする動きは増えてきていますが、その声を十分に活かしきれていないところも多いといいます。

「今回のユースフォーラムでは、プロジェクトの仲間を増やすこと、多様な人たちの声をいかしていくこと、この2つにチャレンジしたいと思います。話し合いを重ねて、みんなで突破口を見つけていきましょう」としめくくり、参加者の士気を高めている様子でした。

相手の言葉に耳を傾ける

3人の挨拶が終わると、いよいよワークショップがスタートしました。今回は、「ワールドカフェ」という対話の手法で、いわきの未来、いわきにサッカースタジアムがある未来というテーマを話し合いました。

田坂先生によると、ワールドカフェは、その名の通りカフェのようなリラックスした雰囲気を大切にしているのだそう。会議というよりは「カジュアルなお話会」というイメージの方がしっくりくるかもしれません。時折グループのメンバーをシャッフルしながら対話を続けることで、多くのメンバーの意見を聞くことができ、考えを深めやすくなるのがワールドカフェのミソなんだとか。

ワールドカフェのルールは、どんな意見でもまずは受け入れること。一見脱線しているように感じる話題も、そこから何かが生まれるかもしれない。いろんな可能性を捉えながら相手の言葉に耳を傾けようというメッセージのように感じました。

まずは、小学生·中学生チーム、高校生·大学生チーム、社会人チームに分かれて、自己紹介を交えながら第1ラウンドがスタート。第2ラウンドも、同年代のままメンバーを入れ変えながら互いの意見を共有し合いました。ここでは、各グループから出た意見の一部を紹介します。

【小学生·中学生】

・自然を感じたいので、スタジアムの中に木があったら嬉しい

・将来自分がサッカー選手になったときに、相手選手にこのチームは違うと思ってもらえるようなスタジアムをつくりたい

・待ち時間も退屈せずに遊べるスタジアムがいい

【高校生】

・野球もできる「ボールパーク」が理想

・アウェイサポーターにいわきのまちを知って欲しい、好きになってほしい

・「ハーマー&ドリー」と一緒に撮れるプリクラがほしい

・選手が考えたスタグル(スタジアムグルメ)が食べたい

【大学生·社会人】

・市民の生活拠点となるような場所がいい。例えばフィットネス機能やジムを備えたスタジアム

・交通に困難を抱えている人でも通える場所

ここで紹介した一部の意見をみてみても、多様な意見やニーズがあることがわかります。未来のいわきFC選手として、ファンとして、ここに暮らす住人として。一人ひとりが「わたしにとっての理想」を率直に言葉にしている様子が伝わってきました。

第3ラウンドでは、参加していた検討委員会メンバーや保護者の方も混ざり、子どもと大人がごちゃまぜになった状態で話し合いを行いました。最初は遠慮していた子どもたちも、どんどん意見が言えるようになっていることに驚かされます。

思いもよらない意見が、よりよいまち、スタジアムをつくるヒントになる。田坂先生のこの言葉が頭の片隅にあることで、目の前の人の声を聞こうというスイッチが入り、子どもも大人も、みんなの意見が尊重されているのかもしれない。対話の様子からそんなことを感じました。

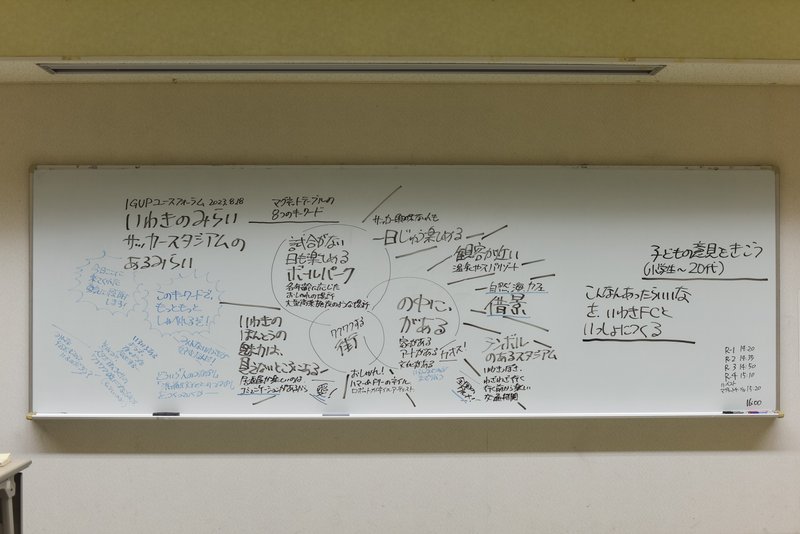

第4ラウンドでは、最初のグループに戻り、これまでの議論の中で印象に残っているキーワードを共有し合いました。その後、印象に残ったキーワードを一つ選び、紙に書き込んでいきます。書き終わったら、自分と似ている言葉や共感できる言葉を探す「マグネットテーブル」がスタート。50名の参加者は最終的に8つのグループに分かれ、各グループからはこんな言葉が出てきました。

1、商業施設と融合した、サッカースタジアムとは呼ばない「ボールパーク」として、日常生活の中に溶け込んでいくスタジアムがよい

2、サッカーに興味がない人も一日中滞在し、一日中楽しめる場所がいい

3、観客席が近い(物理的にも心理的にも)スタジアムが良い。

4、スタジアム内で、サッカーだけでなくアートや茶道等のさまざまな体験ができ、文化が混ざり合ういい意味でカオスな空間

5、スタジアムがいわきの豊かな自然や海を借景とし、逆にカフェからは借景として試合が垣間見える公園のような空間が良い。

6、いわきの本当の魅力は見えないところにある。スタジアムを創るだけでなく、そこに愛のあるコミュニケーションが生まれる場であることが必要。

7、いわきのシンボルとして、いわきらしいものを楽しめる、スタジアムグルメ等のコンテンツが充実している、全国のアウェーチームのグルメも楽しめる場になったらいい

8、ネイルやヘアカラーなどのおしゃれが楽しめる場になるといい。ハーマー&ドーリーや背番号のネイルがロボットで高速でできるなど、テクノロジーも生かしていきたい。

会場で大きな反応があったのは、「借景」というキーワードです。どこにつくられたとしても、スタジアムは今あるまちの中に新しくつくられます。スタジアムは自然やまちなみと調和しているか、スタジアムからはどんな景色がみえるのか。

この言葉をうけて、ハッとしました。これまでスタジアムの「中」でどんなことができそうかばかりを考えて、「外」に目を向けられていなかったのではないかと。引き続き検討委員会で議論をしていく上で、大切な視点を共有してもらったと感じました。

全4ラウンドが終了し、ファシリテーターの田坂先生と一緒にワークショップを振り返りました。

田坂:みなさん、ワークショップおつかれさまでした。最後に出た8つのキーワードは、みなさんの意見がそれぞれ影響しあって生まれたものです。これを実現させていくのが大人の責任だと感じています。今後IWAKI GROWING UP PROJECTに仲間が増えた時に、今回みなさんに寄せられた言葉が起点になっていることを伝えていきたいですね。

ユースフォーラムやユースプロジェクトは、検討委員会メンバーの大熊町立「学び舎ゆめの森」校長の南郷市兵さん、認定NPO法人カタリバの横山和毅さん、未来会議事務局長の菅波香織さんら、教育や対話を専門に活動しているメンバーが中心となって進めています。南郷さん、横山さんからも最後に感想をいただきました。

南郷:胸が躍る楽しい時間で、みんなに書いてもらったキーワードはどれもワクワクするものでした。いわき、浜通りがみんな好きなんだなというのが、『すでにあるものをどういかすか』という視点から伝わってきました。今日出た意見をどのようにデザインしていくかを考えていきたいです。

横山:「こんなのあったらいいな』というテーマで対話をしてきましたが、今日みんなで共有したドキドキやワクワクの背後には、現状に対する虚しさがあるのかもしれない。そんなことを感じながら参加していました。そういった虚しさだったり、みんなが求めるニーズを引き続き考えていけたらと思います。

また、参加した子どもたちからはこんな感想がよせられました。

今回参加してみて、サッカースタジアムだけでなく、いわきやスタジアムが完成した後の未来について考えられました。他の人と話をすることで、意見や考えが広がりました。 私は大学で地域のことを学んでいて、特にこういったワークショップや地域の人と交流の大切さを学んでいるので、自分が実際参加してより実感することができて楽しかったです。

とても楽しかったし、いろいろないけんが出て「あ、それもいいな」と思いました。またやるきかいがあったら、出たいなと思います。

色々な年代の人達と自分の考えを話したり、思いを聞いたりする事ができて楽しかった。自分とは違う意見がたくさんあって、すごく楽しくて、このあとどうなっていくのかが気になった。

1つの正解や1人のスーパーマンの意見ではなく、子どもたちを含めた多様な人の意見を集めていくこと。スタジアムのあり方を検討していく上で、「参加のプロセス」の重要性を改めて感じる機会となりました。

議論の場にみんなが参画できなくとも、声を集めていくことはできる。現在、いわきFCのホームゲーム開催に合わせてI.G.U.Pへの意見を募集する「スタジアムボイス」を実施していますが、今後も声の集め方を工夫していけたらと思います。

ユースプロジェクトのキックオフとなった今回のユースフォーラム。今後もスタジアムボイスやユースフォーラムを定期的に開催していく予定ですので、ぜひみなさんの声をお届けください! 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

「サポートをする」ボタンから、いわきFCを応援することができます。