プラムビレッジ2022Rain Retreat 〜3〜

瞑想はどこでもできるのに、なぜフランスに?3か月も?

と質問されたので、なるほど、普通はそう思うのか・・・と気づきました。先日、パーフェクトな虹を見ながら、これを見に来たのかもしれないな~と思いました。虹や流れ星だけでなく、毎日違う見事な朝焼けや夕陽を見るたびに感動しています。虹や流れ星はレアだとしても空や太陽の美しさはいつもある「当たり前のこと」かもしれません。その「当たり前」の中の喜びに感動したり、涙しているので娑婆にもどると「大丈夫?」と心配されるような状況かもしれませんが、その「わざわざ来た理由」をお話ししようと思います。

結論からいうと、"プラムビレッジ"にしかないものがあり、少なくとも私には3か月が必要だったから・・・。とはいえ、なかなかそんな時間をとるなんて無理でしょ!というみなさんのために(笑)そのエッセンスをちょっとでも日本に届けられたらいいなあ~と思って書きます。

プラムヴィレッジとの出会い

マインドフルネスはGoogleでのリトリートで知ったという人も多いと思いますが、今のルームメイトの一人が元Googleで、まさにその時にマインドフルネスに出会い、ここに来ています。アジア系アメリカンの超優秀女子なので、Googleに15年勤めていたというのも納得。故ティクナットハン(私たちはタイと呼びます)は、いろいろな国での紛争の解決に貢献したりしたように、'現実社会"でどう生きるべきか?を、世間から隔絶した僧侶の世界から眺めているのではなく、「現実の中」で実践するために活動していました。ここでの「僧侶」の生活も同様で。プラムヴィレッジは「僧院」ですが実践センターとか、研修センターに近いかもしれません。

この90日のRain Retreatは特別な期間になっていて私たちのような長期滞在者は22名(結局、どんどん増えて今は30人くらい)で、それ以外は短期滞在者と言われ、1年じゅう、1週間から2週間の滞在も受け入れています。(夏休みや年末年始のリトリートもあります)私たち長期滞在者はシスター達の写真の横に掲示されていて、リトリート初心者🔰の案内役という役割もしています。毎週金曜日に到着する人達の中に、生まれて初めてここに来た人を見かけると、自分の時のことを思い出します。

当時私も、本やそれこそGoogleでの講演などで知っているくらいでした。2015年のGWにプラムヴィレッジの来日イベントがたまたま家の近くで行われたため、友人に誘われていったのがきっかけでした。そこには、まさに今一緒にいるシスターやブラザー達がいたのですが、なんだかみんな平和で楽しそうで、自由で(歌ったり、手をつないで歩いていたり・・・)、スピーチする人も壇上にいる人たちも男女の差がなく、私のこだわりポイントである「ジェンダーの平等性」を感じ、なによりその笑顔にすっかり魅了されてしまったのです。この「美しい笑顔」の人達のいるところに行きたいな~フランスだとパリで三ツ星も食べられるし!なんて軽い気持ちでサイトをポチポチしていたら、ちょうどお盆の時期に行われるリトリートにブッキングしていた・・・という感じでした。

人事異動でちょうど仕事が変わったタイミングで、それまで年休すら消化できなかったから、それなりの年齢だし、この際だから取ったことがない長い夏休みを先に申請しちゃおう!という考えもありました。

とはいえ、パリでの一人旅を楽しんだ数日後、ボルドーから単線電車に乗って1時間くらいのローカル駅に着いたときは流石にちょっと心細くなっていました。ここに着いてから滞在者も、当時唯一日本人シスターも海外遠征中で、日本語を理解してくれる人が誰もいないことを知り、思いがけない英語留学になってしまった・・・・という焦りもありました。

でも、よくわからないながらにも、座る瞑想(座るのも最初は苦手でした)やダーマトークといういわゆる法話を聞いたり、歩く瞑想や歌う瞑想というマインドフルネスシャワーを浴び続けたことで、ヘレンケラーの”WATER”ではないけれど、何か急にいろいろなことが自分の中でつながり始めたのです。いろいろな感情や感覚みたいなものがまさに「腑に落ちた」瞬間でした。

当時2週間の休みをとっていて、最初の3日とリトリートのあとの3日間をパリで過ごす予定にしていました。最初の3日間は、一人で行ける三ツ星を梯子し、美術館とデパートが閉じるまで動き回っていました。ところが、リトリート後に帰ってきたパリでは、人混みを避けて公園ばかり歩いているような人に生まれ変わっていたのです。歩くことだけで楽しい!なんて考えたこともなかったのに、最短距離を行くときに通り過ぎるものでしかなかった公園が大好きになるなんて、思ってもみませんでした。その後日本でもサンガ(実践をする人たちのグループ)に参加するようになり、日本での集まりやリトリートに参加したり、タイランドにあるプラムビレッジで年末に行われているホリデーリトリートに参加したりしながら、マインドフルネスを続けてきたような経緯です。7年後にその場所に久しぶりに立ち、いろいろな想いを巡らせていましたが。結局ここにつながっていたんだな~と実感していました。

そういえば、フランス行きと同時にGoogleが始めたSIY(サーチインサイドユアセルフ)https://mindful-leadership.jp/siy/ の講座にも申し込んだので、10月にはそっちも参加しました。(そっちの話も別の機会があれば…)そういった講座もあるので、マインドフルネス瞑想がスピ系だというイメージはないかもしれませんが、私の中では「瞑想」はちょっとスピ系のものだと思ってました。スピリチュアル=精神世界のことを言いますが、私としては「異次元とつながったり、神や宇宙とつながる」という「瞑想体験」の話や「預言」を勝手にイメージしていたように思います。でも、別に白い光にも包まれないし、何かの啓示も降りてこないし、神とつながることもありません(もちろん、そういうことを言う人もいなくはないですが・・)でも、ごく普通の「日常」の中にすごーく深いものがあるよね、というのがこのマインドフルネスなのではないかなと、感じる日々です。

そもそも「リトリート」って⁉️

"リトリート"という言葉にしても"僧院の修行に参加する"のとはちょっと違います。多分「修行」という言葉から禅寺とか山伏のようなストイックな修行を思い浮かべる人が多いと思いますが、"リトリート"は”合宿”に近いのかもしれません。もちろん、僧侶と一緒に同じ生活をする・・・というのは「修行」と言えますが、その「僧侶の生活」というのが、世俗を離れるものではなく、あくまで「マインドフルネスを実践する生活」と言えるので、毎日の仕事をする合宿という感じでしょうか。

大体のスケジュールを改めて掲載すると・・

5時 起床

5時半~座る瞑想

6時半~EXERCISE ヨガやステックエクササイズなど

7時半~朝食

9時か9時半~ Mindful service

11時半~ 歩く瞑想

12時半~ ランチ

15時~ 講座であったり、?マインドフルサービス(掃除とかいろいろ)

17時半~ 夕食

20時~ 座る瞑想

21時~ Noble silence (朝食後まで)

このように所謂、みなさんが想像する「瞑想」は朝と夜だけで30分~45分程度です。もちろん、座りたければ、「ブッダホール」というところでいるでも瞑想できますが、あまり推奨されません。なぜなら、ここでは生活すべてが“瞑想”で(それが一番難しいところなのですが)、日常の中でいかに「マインドフルネス」を実践できるかを実感するための時間だからです。

Four pillars(4つの柱)と言われているのは「Practice」「Study」「Service」「Play」。どれも真剣に集中して取り組みます。「Service」にしても、野菜の手入れをしたり、種をまいたりする農作業の他、トイレ掃除だったり、雑草を抜いたり、ひとつひとつに「いかに集中して、呼吸をするか?」を意識することが必要ですし、そこに「JOY」を見つけることも大事。英語が達者でないからこそ思うのかもしれませんが、日本語にはない表現でいいなあ~と思うことはたくさんあります。cultivate Joy のように使うのですが、辞書で引くと「耕す」とでてきます。でもJoy やHappyって「育つ」ものではなく、自分で「耕すように育てる」のではないか?ということに気づきます。同様に「water (水やり)」という言葉もあるのですが、自分の花に水を灌ぐ、という発想は、こういった日常の作業の中から選びだされていて、そこにも感銘を受けたりしています。

『play』についても補足すると、ここには楽器と歌が溢れてます。もちろんミュージシャンもアーティストもいるし、卓球台やバスケのゴールもあったりします

マインドフルネスとは?

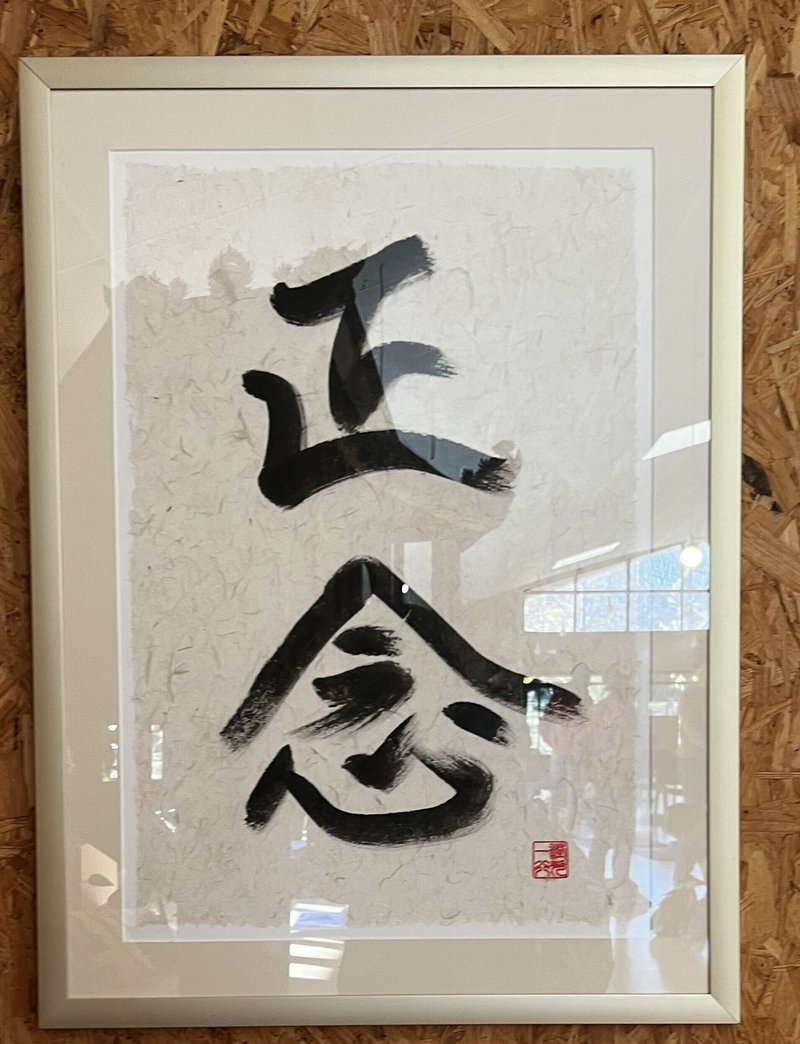

「マインドフルネス」という言葉もなかなか訳せません。サイトをみるといろいろなところに書いてあるので、それぞれの解釈にお任せしますが。ここでは「正念」という言葉が使われています。「正しく気づくこと」・・・とでもいいましょうか、それをずっと意識して生活する空間・・・・というのはやはりかなり特殊だと思います。「歩く瞑想」も歩くだけじゃん、、、と思いますが、「歩く」だけに集中するのはなかなか街中ではできません。”みんなで””川のように流れるように””自分の呼吸に気づきながら””歩く”・・・ということは、簡単なようですが、すぐに心が彷徨ってしまったり、考えたりするのは、一種の「habit(癖・習慣)」だといわれています。それが、大事なキーワードひとつ「habit」。いつの間にか習慣化していて当たり前になっていることを指しますが、何かの依存症や中毒もHabitの一つが止められなくなる・・ということから始まりまるのではないでしょうか?もちろん「良い習慣」もありえます。例えば私はなんでも効率的なのがベストだと思っていて、多少雑でも時短でできれば結果オーライ!というのが長所だとすら思っていて「私」だと思っていたのですが、これはただの”Habit”と思われます。

と、気づいたものの、変えるのは難しいものです。たとえば野菜の洗い方、切り方ひとつをとっても、ドアの開け閉め、水の使い方、歩き方・・・気づかないことだらけで、シスターに言われて気づくことも多々・・・本当に驚きの連続です。それはマインドフルネスなのかどうか?にいつも「気づいていること」が瞑想というのですから、かなりハードルが高いようにも思います。でも、毎日のちょっとしたこと、「歯を磨くこと」「鏡をみること」ひとつひとつに美しいガーター(短い詩みたいなもの)があり、至る所に貼ってあります。それによって、「気づく」ことが「プラクティス」なのです。ひとつひとつの心の状態に気づいて、それを包んで微笑む・・・「怒り」のような強い衝動に関してもそれを求められます。

最近はアンガーマネージメントも一般的に知られるようになりましたが、怒りのような強い感情は『90秒』が勝負!だそうです。この90秒間をどうするか?でそのあとの数時間、もしくは数日、もっと長引くこともあります。

そのための準備運動だったり、土壌づくりみたいなものが、ここの生活なのかもしれません。

一人で瞑想している時代は終わった⁈

ここの仲間たちは、超まじめで心理学や哲学に精通していて、賢い人たちばかりですし、自分の感情に向き合うことを目的としている人たちが来ていることもあり、そのcollective energy(集合エネルギーとでもいうのかしら) はとても 素晴らしいです(しかも本当に美女が多い!)タイが言っていた、

"ひとりで瞑想している時代は終わった。これからはcollective energyの時代だ"というのを実感します。

ちょっと経典の話になりますが、『4つの栄養素』という話があり、「段食(実際の食べ物)」の他に「識食(周りから影響されるもの)」「触食(五感から得るもの)」「思食(自分の意志)」。これは私のもうひとつのテーマである、アーユルヴェーダにも通じます。太ったり痩せたり、病気になったり、お腹が張ったり・・・・いろいろな状態になる時には、何かのバランスが悪い時に、食べたものが消化しきれていなかったり、良くない状態だったりするとお腹を壊したりしますが、健康体だとなんでもできます。心の状態もしかり・・・私がここに来た理由は、この4つが完全にそろっていて、それを意識できるからなのではないか?と最近思い至りました。

「ここに来る前はたくさん瞑想する時間があって、心穏やかに勉強に没頭できる、と思っていたら、毎日いろいろな人が来るし、やらなくてはならないことだらけで、忙しすぎて勉強する時間もないし、疲れるし・・・・どういうことなの??と思っていたある日、一日が終わって階段を上っていたら、突然、ああ、タイが言っていたことはこれだったんだと気づいた。」とシスターが言っていました。多分、それがマインドフルネスの肝なのかもしれません。私はマインドフルネスは『ツール(道具)』だと思っていましたが、『path(道)』なのだそうです。

そんな私のここの生活も、もうすぐ終わりを迎えます。帰国後、何をするのか?自分でも予想できませんが!?ご興味があればいつでもアクセスしてください〜

https://plumvillage.org/ja/plum-village/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?