葛飾北斎から学ぶ「絶対に上達する写真論」

前回は世界的な巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチから「写真論」を学びましたが、今回は日本を代表する世界的アーティストである葛飾北斎から「写真」について学んでみようと思います。

いやもちろん、レオナルド・ダ・ヴィンチも葛飾北斎も写真が発明される以前の画家ですが、「写真史と絵画史を分けない方が写真がわかる」というというコンセプトで考えてみようと思うのです。

葛飾北斎は江戸末期の浮世絵師ですが、歴史的に見ても日本を代表するアーティストで、むしろ世界的に最も有名な日本人が葛飾北斎で、国際的な評価が極めて高いのです。

(上記動画を元に記事を書きましたが、実は大幅なアレンジを加えております。書籍化も視野に入れてますので、応援よろしくお願いします!)

*****

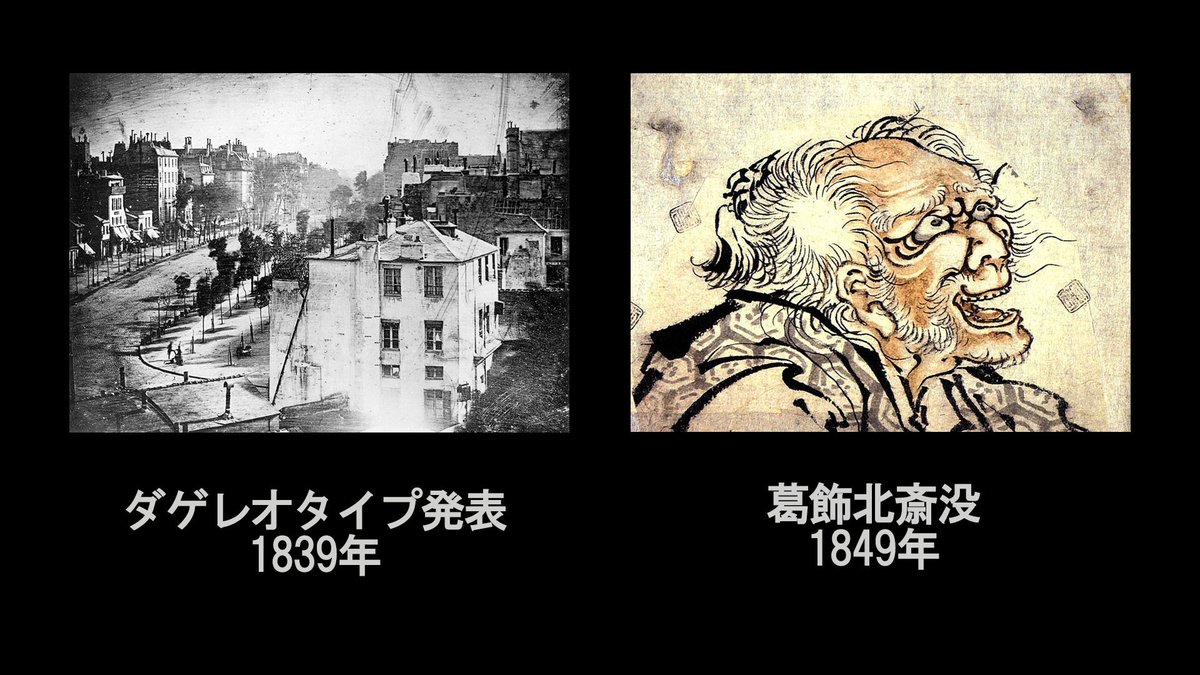

ここでまず、年代について確認してみます。

1760 - 1849年 葛飾北斎

1765 - 1833年 ジョゼフ・ニセフォール・ニエプス

1787 - 1851年 ルイ・ジャック・マンデ・ダゲール

まず葛飾北斎は、1760年に生まれて1849年に89歳で亡くなっています。

そして世界で最初に写真撮影に成功したフランスのニセフォール・ニエプスは1765年生まれで 1833年に亡くなっており、生まれで言うと、葛飾北斎の5歳下でしかないのです。

さらにニエプスの遺志を受け継いで世界最初の実用写真術であるダゲレオタイプを発明したダゲールは、1787年生まれで1851年に亡くなってますから、北斎の没年と2年しか違わないのです。

このようにして見ると、葛飾北斎は写真の発明者であるニエプスやダゲールと同時代の人なのです。

さらに、北斎が亡くなったのは1849年ですが、その10年前の1839年には、世界初の実用的写真術であるダゲレオタイプが発表されており、その点でも同時代なのです。

そのようにヨーロッパ文化が行き着いた先に写真術が生まれ、同じ時期の日本ではそれまでの日本美術史の集大成として葛飾北斎の芸術があり、だから国際的な評価が高いのです。

江戸時代の日本はよく知られているように鎖国をしていましたが、実際にはヨーロッパからの文化を完全にはシャットダウンしておらず、その影響を細々と受けながら、独自の近代化を成し遂げて行ったのです。

ですから江戸末期の葛飾北斎の精神は、かなり近代的で科学的で、さらに写真の発明に先立って「写真的」な要素を持っていたのです。

同時にヨーロッパ絵画や、発明されたばかりの「写真」にない要素を、日本の浮世絵は持っていました。

浮世絵はヨーロッパ絵画と異なり「陰影法」が使われていなかった代わりに、ヨーロッパ人が見落としていた「絵画の基本」をいくつも発見していたのです。

その「絵画の基本」は、絵画の末裔としての「写真」にも受け継がれており、多くの写真家がそれを利用しているのです。

ただ、その「起源」は忘れられているので、あらためて北斎の作品を見ながら思い出してみたいのです。

というわけで北斎の作品を見て行きます。

****

これは木版絵本『富嶽百景』に掲載された『節穴の不二』のいう作品ですが、雨戸の節穴からの光が、富士山の倒立像を障子に投影すること様子を描いています。

この富士山が逆さに描かれていることからも分かるとおり、北斎はまさにカメラ・オブスキュラの原理を理解しており、それだけヨーロッパの科学が江戸時代の日本に入ってきていたことが窺い知れるのです。

次は超有名な代表作とも言える『富嶽三十六景』から『神奈川沖浪裏』(かながわおきなみうら)です。

そしてこれは前回紹介したレオナルド・ダ・ヴィンチの『岩窟の聖母』です。

比較するとまず一番大きな違いは、『神奈川沖浪裏』にはヨーロッパ絵画のような「陰影法」も「空気遠近法」も使われていない点です。

しかし絵画も写真も「平面なのに立体なのがスゴイ!」という観点で見ると、北斎の浮世絵はレオナルドの油彩画と同等に「深遠な立体空間」が描かれていて、そこが驚異的なのです。

さらに北斎の作品には、『岩窟の聖母』にない「ダイナミックな動き」が描かれているのが特徴です。

『岩窟の聖母』に描かれた人物は生き生きとしたリアリティがありますが、しかし役者がポーズを決めたように静止した状態で描かれているのです。

これに対して『神奈川沖浪裏』は、ザッパーン!と音を立てて襲いかかる大波、砕け散る波しぶき、うねる海面、それに翻弄される小舟などの「動き」が表現され、それが奥に見える「不動の富士山」との対象を成しています。

そしてこれらの要素がレイヤーとして重なるように描かれ、しかもレイヤーごとに異なる「動き」が描かれることによって、陰影法を使わずに、画面に「ものすごい奥行き」を描いていると、分析できるのです。

つまり『神奈川沖浪裏』は「平面なのに立体」であることに加え「静止画なのに動いている」点で『岩窟の聖母』とは違う要素までも描いているのです。

また波しぶきの一瞬の動きをピタリと捉えた点で、『神奈川沖浪裏』から数年後の1839年に発明される写真術(ダゲレオタイプ)のはるか先を行っていました。

露光に時間が掛かるため、人物を固定する必要があった。

発明されたばかりのダゲレオタイプは感度が低く、日中でも露光時間が十数分も必要で、写真によって波頭をぴたりと止めて写せるようになったのは、二十世紀になってからなのです。

ちなみにレオナルドも「水の描き方」の研究をして繰り返しスケッチをしてますが、これを見て分かる通り、少なくともこの分野では北斎に、もっと言えば東洋の伝統にいまひとつ及んでいませんでした。

『隠田(おんでん)の水車』ですが、これも「水の動き」が実に見事に描かれています。

しかしそれだけでなく、画面内のさまざまモチーフが、リズミカルに動いているように見えるのです。

例えば水車の向こうに、袋を担いで坂を登る男性が二名描かれていますが、この人物の動きが水車の回転と相まって、さらに手前の子連れの女性との動きとも組み合わさり、独特のリズムを形成して動いているように見えるのです。

さらに男性が担ぐ袋のズッシリとした重量感が、このリズムにさらに複雑な変化を与えているように思えるのです。

また画面全体を見てみると、水車の半円形、水車小屋の遠近法的に歪んだ菱形、富士山の三角形などモチーフがそれぞれ幾何形に還元され、その対比がまた独特のリズムを生み出すのです。

「静止画なのに動いている」という観点で見ると、この作品はそのことに非常に神経を使い、考えながら描かれていることが分かります。

そしてもちろん、手前の水車小屋から奥の富士山までが整然としたレイヤー構造をなし「平面なのに立体」であることもキチンと押さえられているのです。

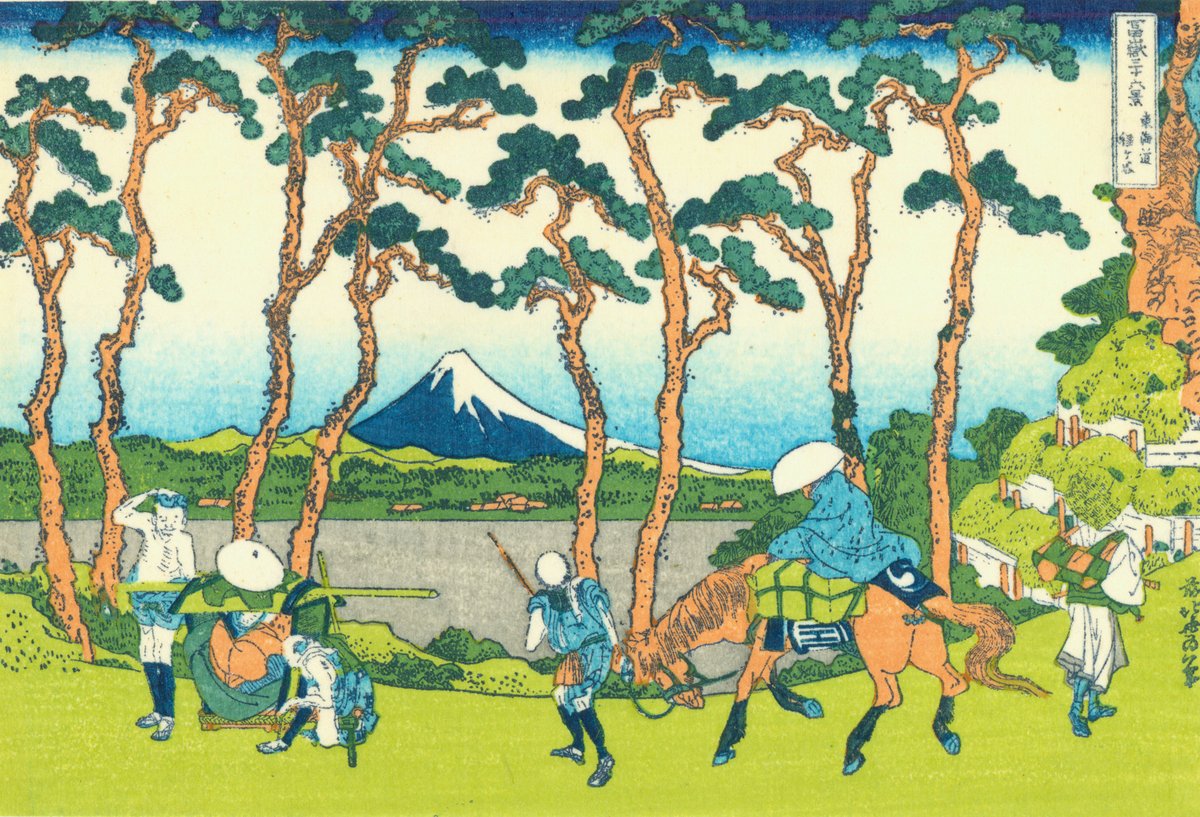

『東海道程ヶ谷(とうかいどうほどがや)』ですが、先の作品と異なり「水」が描かれていませんが、にも関わらず同じような「動き」が感じられる不思議な作品です。

その秘密はまず松の木が何本か生えてますが、この松の葉の配置や幹のうねりがリズミカルな「動き」を感じさせるのです。

もちろん松の木そのものは動きませんが、その幾何学的で規則的な図形が、画面上にリズムをもたらしているのです。

さらに三角形の富士山と、その麓の水平線、弓形に湾曲した手前の道、人物の丸い頭や傘など、さまざまな幾何学構成が、さらなるリズムを加えるのです。

人物の配置を見ると、右の馬に乗った人と馬は下を向き、馬を連れた馬子は上を見上げて、左の籠かきは草鞋の鼻緒が切れて下を向いています。

つまりこの人物の上下に変化する視点も、それ自体が一つのリズムとなっているのです。

そして松の間から富士山が見えるというレイヤー構造によって深遠な奥行きを表現するという、分析すればするほど巧妙さに舌を巻くよう「絵作り」になっているのです。

巨大な角材から大工さんがノコギリで板を切り出していて、まずこのモチーフの大胆さにビックリします。

加えて現代人の自分としては、電動工具がない江戸時代はこんなふうにしていたのかと感心してしまいます。

さらに対角線を横切る角材と、これを支える柱、その向こうの富士山、とが相まって、大小の三角形のリズムを生み出します。

また硬質で直線的な角材と、不定形で柔らかな焚き火の煙や、富士山の周りにたなびく雲とのコントラストが、実に面白く目に喜びを与えてくれます。

さらに山中なだけに地面はグニャリと曲がっているのも面白く、人物それぞれの仕草もも面白く、遠近感やリズムもさることながら「面白さ」や「見る喜び」を与えてくれるのも北斎作品の特徴であり魅力なのです。

こちらは大胆に「円」を採り入れた作品ですが、このような幾何学的なバリエーション展開も、北斎作品の面白さです。

この巨大な円は、画面内の更なる小さな円とリズムを成し、また同じ画面内の直線とのコントラストによって別のリズムを生み出しています。

また「円」を通した向こう側に富士山が見えるという「粋」な画面構成にもなっています。

*****

以上、葛飾北斎の作品の特徴をまとめてみますと、

ヨーロッパの写実絵画と異なり陰影法と空気遠近法が使われていないにも関わらず、同等以上の「立体としての奥行き」が表現されている。

絵画の「立体としての奥行き」を、遠近のモチーフをレイヤー構造を意識して配置することで実現している。

ヨーロッパ写実絵画に共通の「平面なのに立体」という基本に、「静止画なのに動いている」という特徴を加えている。

レイヤーごとに「別の動き」を描くことで更なる遠近感を表現している。

「水の動き」などを正確に描くのみならず、静止したモチーフを幾何学形態に還元することにより造形的なリズムを生み出すことで「動き」を表現している。

絵画としての「奥行き」や「動き」のみならず、見る人に喜びや驚きを与え、そのために頭を使って工夫しながら描いている。

まだあるかも知れませんが、北斎の作品は見れば見るほどさまざまな発見があるのです。

そしてそんな北斎の浮世絵は、日本の開国とともにヨーロッパへと輸出され、現地の人々に驚きをもって迎えられ、印象派をはじめとする絵画のみならず、写真のあり方にも多大な影響を与えたのです。

ただし北斎が写真に与えた影響は、もうだいぶ昔のことなのですっかり忘れられています。

ですからそのことを思い出しながら、北斎から直接影響を受けることは、現代の写真を取る我々にとっても極めて有効だと思うのです。

と言うわけで最後に、北斎の影響を受けたつもりで撮った、不肖私の写真をご覧いただこうと思います(笑)

これは家の近所を撮ったシリーズですが、北斎の複雑な要素を全て意識するのは無理なので、とりあえず「幾何学構成」を主に意識して撮ってみたのです。

その際に、地面に投影された三角形の影と、その向こうの三角屋根とリズムを成し、その他の要素もなんとなく面白くなるように画面構成しながらシャッターを切ったのです。

手間の地面に投影された松の丸い影と、その向こうに写る丸く刈り込まれた松とのリズム、直線的な建物とのコントラストが生み出すリズムを狙い、さらに奥行きを意識しながら遠くの鉄塔を入れて撮ったのです。

ただ撮った後で確認すると、画面右下にゴミが写っていて、これは無粋かなと思いますが、買えって味があると言えるかもしれません(笑)

垂直水平の線と、斜めの線の組み合わせが直感的に面白いと思って撮影した写真です。

同時に奥行きも意識して、中心の消失点に遠景を入れてみたのです。

こうして見ると、幾何学構成するだけで画面にリズムが生まれ「静止画なのに動いている」ように我ながら思えるのです。

*****

以上、北斎の足元にも及ばないような写真ではありますが、しかし少なくとも「幾何学構成」と「奥行き」を意識するだけでも、写真はだいぶ変わるし、少なくとも前回も紹介した「写真が分からない」まま撮った写真とは格段に進歩したように自分では思えるのです。

みなさんもぜひ北斎の作品を研究して、それぞれの写真を撮って見ていただけたらなと思います。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?