△▽は普通に観れるのに、ムーンライトやアデルからは目を背ける、とか。

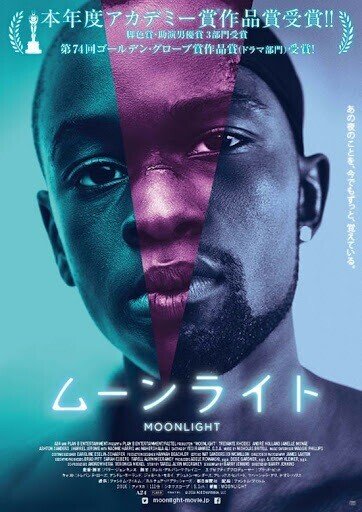

ブラッド・ピットが製作総指揮をした「ムーンライト」という映画がある。第89回アカデミー賞で作品賞などを受賞した。

スピルバーグが審査委員長をつとめた第66回カンヌ映画祭にてパルムドール(最高賞)を受賞した「アデル、ブルーは熱い色」という映画がある。

どちらにも共通するのは、ベッドシーンが結構な時間にわたり映されるということ。「アデル」では白人レズビアンの、「ムーンライト」では黒人ゲイ同士の。

映画館でみたときは戸惑った。なんせ見慣れていないから。普段はヘテロセクシャル(異性愛者)のカップルや夫婦の映画や漫画、テレビドラマ等しか観ていないから。

頭では性的少数者について理解しているつもりでも、いざ目にするとカラダが頭に追いついていなかった。

『小学一年生の時、『はだしのゲン』を読んで一番ショックだったのは次のようなシーンだった。ものすごい光と衝撃の後、女の子の前に、焼け爛れて皮や肉がぐちゃぐちゃになった生き物が現れて、「助けて」と言う。それに対して女の子は「あんたみたいなお化けしらない!」と言って逃げる。でも、それは女の子のお母さんだった。小学一年生の私はそんなの嫌だと思った。

私の大切な人が変わり果てた姿で苦しんでいるときに、気持ち悪いと思ったり、お化け扱いしたりして助けることができないのは嫌だ。

ほんとは助けたい気持ちがあるのに、そのような見慣れない姿に嫌悪感を覚えて、助けることができないどころか、相手を傷つけてしまうのは嫌だ。だったらどうすればいい。

見慣れればいいのだ。普通の人は大怪我や血まみれの姿を怖がったり気持ち悪がったりするけれど、お医者さんは平気で手術する。それは慣れているからだ。』 二階堂奥歯「八本脚の蝶」

このあとの文章は、怪我とか手術の映像とかいわゆるグロ系の対象を著者は目を背けずに見るようにしたと続くが、これはほかの事にも応用できる。

例えば身近なところに友人や同僚として、性的少数者の(公表している)人がいることって未だそんなにないと思う。少なくとも僕の周りにはいない。

それでも、映画や漫画などの媒体を通して「慣れる」ことはできる。

セクシャリティーの問題に関してだけでなく、映画では様々な社会的少数者の声を聴くことができる。姿かたちや苦労して生活している様子を(例えフィクションだとしても)みることができる。

そうして「慣れる」ことで、他者を意図せず傷つけてしまうこと防ぐ(減らす)ことができるのだと思った。

いまの職場の上司は、映画はあんまり観ないみたいだけど、バーやクラブに飲みに行くことが好きらしく、ゲイバーもよく行くという。

それも良いとおもう。そういう場所でゲイやトランスジェンダーのひとと話すことで、映画以上に慣れることができるし(もちろん上司本人は、単に楽しみに行ってるだけで、そんな目的をもって行っているわけではないし、それでよい。目的をもって、まるで社会科見学かなにかのように行くことはむしろとても失礼。(「ミッドナイトスワン」という草彅剛主演の映画で、トランスの人がカミングアウトして、自認している性別で働けるのは、そういった夜の街くらいしかないのだという話もきいた。)

慣れることで、こなれる。芸とおんなじだね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?