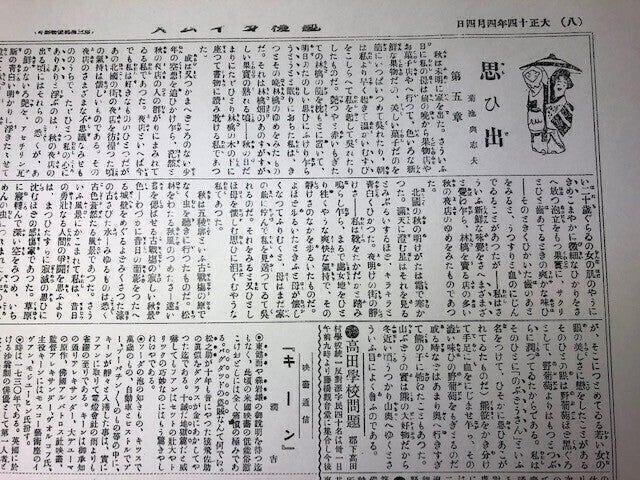

思 ひ 出 (三)

第 五 章

秋は未明に家を出た。さういふ

日に私の母は前の晩から果物店や

お菓子店やへ行つて、色いろな新

鮮な果物だの、美しい菓子だのを

籠にいつぱいつめて呉れたり、朝

は私より早く起きて温かいむすび

をこしらへて私を起して呉れたり

したものだ。艶つやと赤いもぎた

ての林檎の籠を枕もとに置いて、

明日のたのしい思ひにふけり乍ら

うとうとと眠りにおちた私は、き

つとその晩林檎のゆめをみたもの

だ。それは林檎畑のあのすがすが

しい果實の熟れる頃――秋の日だ

まりにたゞひとり林檎の木の下に

座つて書物に讀み耽ける私であつ

た。

或は又つかまえへどころのない少

年の空想を追ひかけ乍ら、茫然と

秋の夜店のひとの群がりにまみれて

ゐる私であつた。夜店といへば今

でも私はすきなもののひとつだが

あの北國の街の夜店を彷徨つた頃

の氣持は懐しいものである。その

夜店のさまざまな不思議なみせも

ののうちで、たゞひとつ私の心に

ありありと浮ぶのは、秋の夜店の

出る頃にはそれらの悉くが、あ

の鮮かないろ艶を、アセチリン瓦

斯の靑白い明かりに浮きたゝせて

竝べた林檎を賣る店ばかりになる

ことである。私はそれらの店のひ

とつひとつの前に立ちどまつて、

じつとー氣味わるいほど長く見つ

めてゐたものだ。あの奇麗な皮の

下にすこし靑みがかつた上品なク

リームいろの、そしてまるで美し

い二十歳ぐらゐの女の肌のやうに

きめこまやかに微細なひかりをさ

へ放つ泡立をもつ果實に、サクリ

とひと歯あてるときの爽かな味ひ

――そのときくひかいた歯のあと

をみると、うつすりと血のにじん

でゐることがあつたが――私はさ

ういふ新鮮な味覺をさへまざまざ

と覺江乍ら、林檎を賣る店の多い

秋の夜店のゆめをみたものであつ

た。

北國の秋の明けがたは霜で寒か

つた。満天に澄む星はそれを見る

とみぶるいするほど、キラキラと

靑白くひかつた。夜明けの街の靜

けさ――私は靴をたかだかと踏み

鳴らし乍ら、まるで處女地をひと

り往くやうな爽快な氣持で、その

靜けさのなかを歩るいたものだ。

よほど歩るいたときふと母が懐し

くなつてふりむくと、母はまだ家

の前に佇んで私を見送つてゐて呉

れるのだ。それをみると又ひとし

ほ母を懐しむ思ひに泪ぐむやうな

私であつた。

私は五稜郭といふ古戰場の原で

なく虫を聽きに行つたものだ、松

林をわたる秋風のつめたさ―遠い

昔を偲ばせる古戰場の寂しい秋景

色―わづかに昔日の面影をつたへ

る城壁をめぐるよどみくさつた濠

の古さびた水―みゆるものは悉く

古色蒼然たる風景であつた。さう

いふ風景にかこまれて私は、昔日

の勇壯なる人間の爭闘を思ふより

は、まつひたすらに寂滅の思ひに

沈むほどの感傷家であつた。草原

に寢轉んで深い空をみつめ、いち

めんの虫につゝまれた少年の心は

土の底へ埋められるやうな淋しさ

でいつぱいであつたのだ。なかに

も蟋蟀のこゑは心にしみて侘しか

つた。

或る日は山奥深く分けのぼつて

野葡萄の實をとりに行つた。(私は

その後或る會社の事務員となつた

が、そこにつとめてゐる若い女の

眼の美しさに戀をしたことがある

そのひとの眼は野葡萄ほど黑ぐろ

として、野葡萄よりはもつとつぶ

らに潤つてゐたかららである。私は

そのひとに「のぶどうさん」といふ

名をつけて、ひそかに思ひあこが

れてゐたものだ)熊笹をかき分け

て手足に血をにじませ乍ら、その

澁い味ひの野葡萄をもぎとるのだ

或る時などはあまり奥へ行きすぎ

て熊の子に怖江たこともあつた。

山ぶどうの實は熊の大好物だから

冬近い頃うつかり山奥へゆくとさ

ういふ目によく會ふのである。

(越後タイムス 大正十四年四月四日

第六百九十六號 八面より)

※↓関連記事

#散文 #エッセイ #越後タイムス #大正時代 #函館 #散文 #エッセイ

ソフィアセンター 柏崎市立図書館 所蔵

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?