飛行機の本#1 星の王子さま(サン・テグジュペリ)

この本を「飛行機の本」とするには「微妙な迷い」がある。主人公の「ぼく」が飛行機を操縦していてエンジンの故障でサハラ砂漠に不時着し、不思議な王子様と出会うという話で飛行機そのものはほとんど描写されていないからだ。しかし、この本を#1にもってきた。50年以上前に出会ったこの本が自分の人生に大きな影響を与えてくれたと思っている。この本は私にとっての哲学書なのだ。

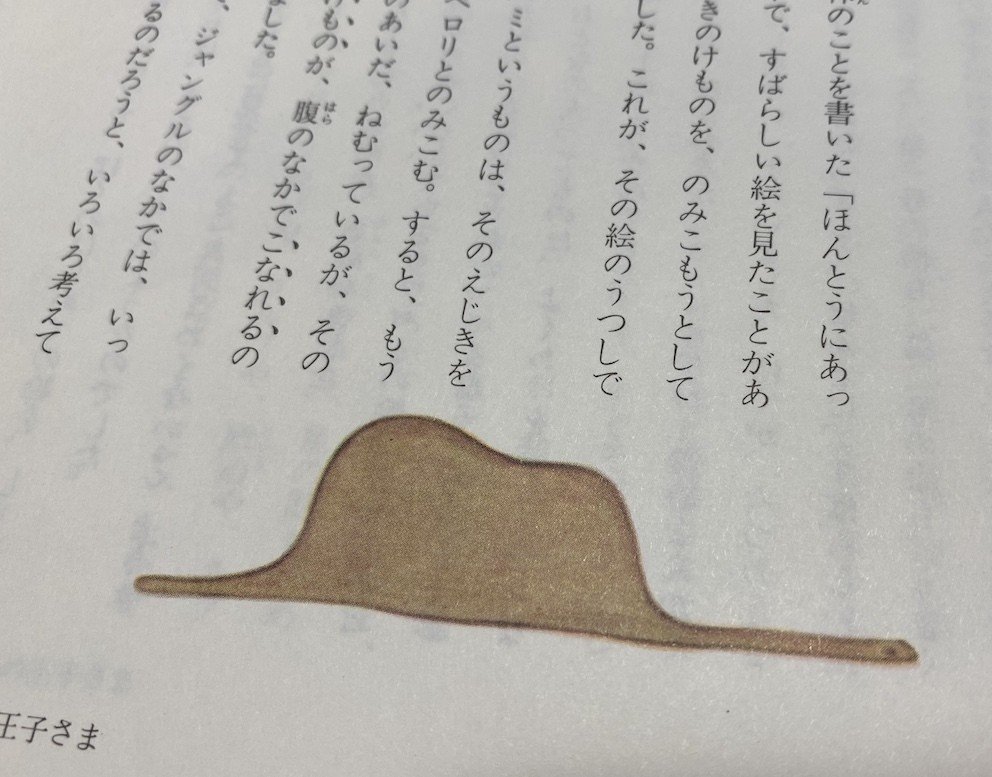

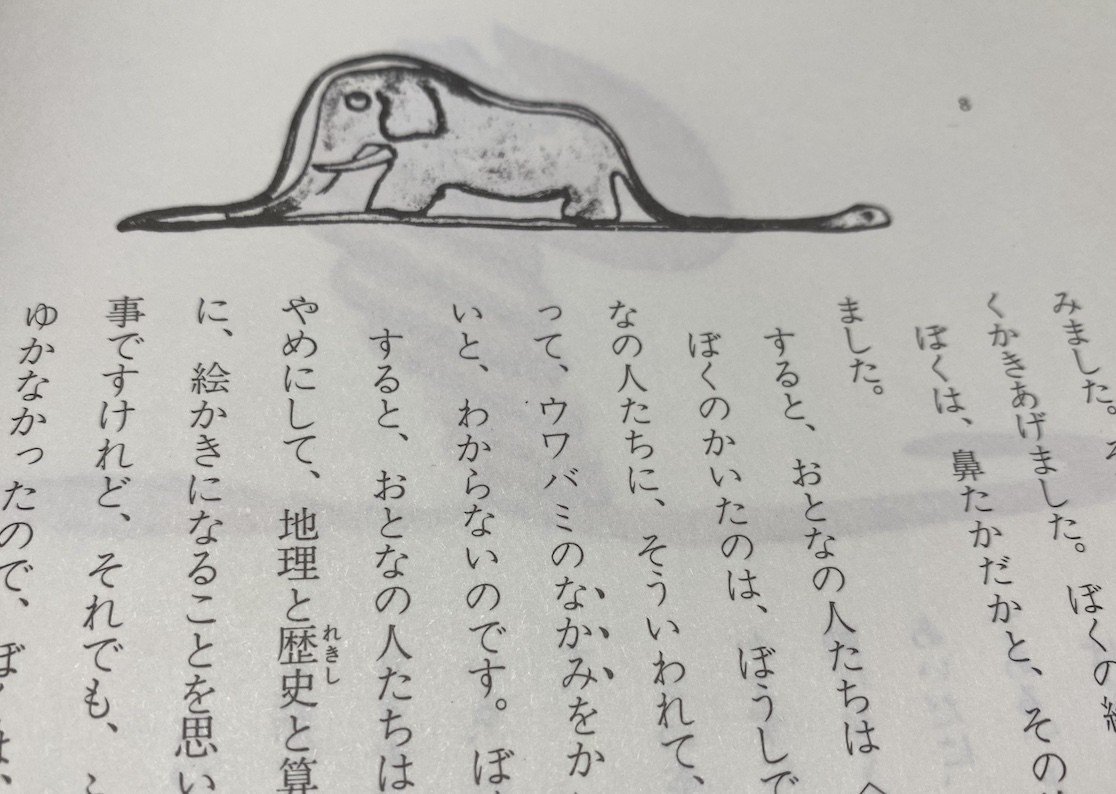

中学生の時の国語教科書に「ゾウを飲んだうわばみの話」が載っていた。確か、光村図書の教科書だったと思う。「星の王子さま」冒頭部分の抜粋だ。今から50年以上前のことなので定かでないことが多いが、二つのウワバミの挿し絵はしっかりと覚えている。そして、すぐにこの本を買って全文を読んだ。どのエピソードも「引っかかるもの」があった。

ウワバミのエピソードは特に気にいって、しっかり印象に残っている。「そうなんだよ、外見からではわからないことがたくさんあるんだ。それも突拍子もないことが。」ということ。こんな話がおもしろいんだ。

そして、「たいせつなことはね、目には見えないんだよ・・・・・」というくだり。やはり「引っかかる」文章だった。「大事なことは目には見えない・・・」なんども記憶の中で反芻してきた。後年、実はこの言葉を多くの人が引用していることを知った。

サン・テグジュペリ自ら描いた挿し絵も印象的で、火山が噴火している小惑星やバオバブの木、点燈夫と街燈などはウワバミの絵とともにいつでも思い出せる。バオバブ・・・こんな不思議な木があるんだと思ったっけ。

本好きで小さい頃からたくさんの本を読んでいたのでいつのまにかストーリーを追うばかりの読み方になってしまっていた。だから逆にこの散文的な文章はとても新鮮だった。突拍子もない話をストーリだけで追っているとすぐに読み終えて、「それで・・・」と思ってしまう。でも、何か引っかかるものがあるのだ。引っかかるとしか形容できない何かが。中学生の時は童話なんだからそんなものだろうと思っていたが、大人になって読み返すとむしろ引っかかる何かがとても意味をもってくるように思えてくる。むしろ大人になって読むからわからないのかもしれない。なにしろゾウを飲んだうわばみの絵をすんなり理解できるには大人になっていてはダメなんだ。ヒツジにちいさなバオバブの木を食べさせなければ星が破裂してしまう心配を受け入れられない大人になっていてはダメなんだ。大人ではわからない大事なことに気付かせてくれる。だから歳をとって読むほどこの本の大切さが大きくなる。大人にとっては突拍子もない話だけれど、自分自身もばかばかしさに満ちた現実に生きていることを知らされる。だから童話なんだけれど、いつのまにか哲学書になってくるのだ。

この本を書いた時のサン・テクジュペリは40代前半。そして第二次世界大戦で母国フランスを追われアメリカに亡命している最中で、しかもドイツ軍と戦う飛行隊の中隊長でもあった。きわめて厳しい現実の世界の中にありながら、サン・テグジュペリは「ぽわーんとしたお話」と「ぽわーんとした挿絵」の世界を作り出したのだ。

そして、サン・テグジュペリはロッキード F-5B(P-38の偵察型)を操縦していて行方不明になる。機体は1998年にマルセイユ沖で発見された。ドイツ軍の戦闘機に撃ち落とされたことが推測される。

ロッキード F-5B(Lockheed F-5B)は、P-38 ライトニング( Lightning)戦闘機の偵察機型。ロッキード社が開発し、アメリカ陸軍などで運用された三胴設計の双発単座戦闘機で高速性能に優れていた。排気タービンを備えており高高度での飛行も可能であった。開発された当時の飛行機はまだ時速300〜400kmの速度が普通だったのにもかかわらず、時速600km以上の速度を出せた。

この本の主人公「ぼく」はサハラ砂漠で飛行機がパンクしたことから物語が始まっているのだけれど、このエピソードはサン・テグジュペリ本人の実際のできごとであり、灼熱の砂漠からの奇跡的な生還を2度もしている。サハラ砂漠での遭難とリビア砂漠での墜落事故である。危機的状況から脱するための厳しい「生命の戦い」の中での夢想が「星の王子さま」になったのだろうか・・・。「人間の土地」というエッセイの中にこのことの記述がある。

サハラ砂漠の遭難のときに乗っていた飛行機はおそらくブレゲー14型であると思われる。ナタリー・デ・ヴァリエール著の「『星の王子さま』の誕生」という本にそのいきさつが書いてある。「リゲルの操縦ではじめて任地へ向かう途中、彼の乗った飛行機は砂漠の真ん中に突っ込んだ。別の飛行機で同行していたギヨメが事故に気づき、助けに降りてきた。郵便物を積んだギヨメの飛行機に3人乗ることはできなかった。サン・テクジュペリ一人が砂漠に残された。」という文章とブレゲー14型機の写真がありキャプションに「ブレゲー14型機は単発式で、エンジンの信頼性は乏しかった。」とある。

ブレゲー14型(Breguet 14)は、第一次世界大戦じのフランスの複葉爆撃・偵察機で戦後は民間の飛行事業に使われた。構造材にそれまでの木材でなく金属を使うことで大量生産が可能になった最初の飛行機である。強く軽いため高速が出せ、取扱いも容易であったため大量に生産された。戦後は郵便機としても製造され、サン・テグジュペリも所属したラテコエール航空社では100機所有していた。

宮崎駿さんもサン・テグジュペリに影響を受けている一人である。新潮文庫版のサン・テグジュペリ「夜間飛行」の表紙は宮崎駿さんのイラストによるもので暗く青い空にやや右翼をかたむけながら飛んでいる複葉機が描かれている。角ばったエンジンカウルと張り線などの配置から、私はかってにこの飛行機はブレゲー14型と決めつけている。

サン・テグジュペリは、40数年の人生の中でさまざまな冒険を行い、何度も死線をさまよっている。なにしろ飛行機が生み出されたばかりで、飛行そのものがまだ危険に満ちていた。アフリカや南アメリカでの空路開発や郵便飛行事業に関わった。その後も水上飛行機のテストパイロットとして事故にあったり、パリ=サイゴン夜間飛行の新記録を作ろうとしてリビア砂漠で墜落したり、ニューヨーク=プンタ・アレナス飛行レースで着陸失敗で重傷をおったりと常に冒険に満ちていた。第二次世界大戦では、先に書いたように亡命フランス軍の偵察飛行機のパイロットとして従軍している。40代でパイロットとしてはかなり高齢である。

ナタリー・デ・ヴァリエール著の「『星の王子さま』の誕生」の表紙ではリビア砂漠で墜落した時の写真が使われている。

ともあれ中学生のときに出会った「星の王子さま」はいつも書棚においてあった。ハードケースに入った岩波版の「星の王子さま」はプレゼントとしてさまざまな折に知人や友人に贈った。もらった方も迷惑だったろうなと今では思う。

実は現在、私は光村版中学校国語教科書の編集委員をさせてもらっている。これも不思議な縁だ。生徒の心に残るこんな文章を教科書に載せられるといいなといつも思っている。

ということで「飛行機の本#1」は「星の王子さま」(サン・テグジュペリ)

「星の王子さま」

サン・テグジュペリ著

内藤 濯訳

岩波書店 1962

「夜間飛行」

サン・テグジュペリ著

堀口大学訳

新潮社 平成5年改版

「『星の王子さま』の誕生」

ナタリー・デ・ヴァリエール著

山崎庸一郎監修

南條郁子訳

創元社 2000

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?