雨天の直島でアート鑑賞

これはわたしが、2024年の天気のぐずりがちなGWに、瀬戸内海にある地中美術館に行ったお話です。完全に晴れのイメージをもっていたのに、観光当日はまさかの雨。「え~、どうなっちゃうの?」って一緒に旅をした気分で、どうぞ、お楽しみください。

瀬戸内旅行の目的~「役割」からのログオフ~

わたしが旅行に行こうと思ったのは、「10連休の圧に屈して、なんとなく」という消極的な理由だった。わたしは長期休暇が苦手だ。もっと細切れに休ませてくれよと思ってしまう。

加えて旅も苦手。あんまり食に関心が無くて、たくさんの飲食店に立ち寄る気がしないから、わざわざ遠出した先で何をしたものかと途方に暮れてしまう。

でもまあ、美術館巡りなら楽しめるかな。そう思って、国内の美術館を調べていたところ、瀬戸内は見ごたえのある展示があって良さそうな気がした。普段見れない海も見れるし、からっと晴れた空の下を、のびのびと自然を楽しみつつ、アートに触れられたらいいかなって。

アート巡りに際して、わたしは「作品をあるがままに感じる」という目標を立ててみた。ジャッジを挟まず自分の感覚と向き合うこと。それは、世界や他人に対するスタンスにも通ずると思っていて、アートをその練習だと位置付けた。

思えば、普段仕事をしているわたしはジャッジばかりしている。上司や同僚が「役割」を果たせていないと感じると、怒りが込み上げるのを抑えることができない(わたしが思う「役割」だから、ほんと身勝手なものですが……)。でも、それを素直にぶつけられる程の思い切りも無く、やり場のない気持ちが澱のように心の中に蓄積していた。そして、怒りは他人だけじゃなく、自分自身にも向けられた。周りから期待されている「役割」を果たせていない自分。他人への憤りを吐き出すことができない自分。そんな風に、歪んだジャッジで勝手に苦しんでるわたしのバカヤロー!

消極的な動機とはいえ、そんなごちゃごちゃした日常と向き合うためには、非日常に飛び出すことは必要だったのかもしれない。

地中美術館への道中

4月29日。高松空港に降り立つと、意外と寒くて驚いた。

天候は折しも雨。関東の自宅を出たときは暑いほどだったのに。飛行機を降りてすぐに羽織る物を持ってこなかったことを後悔した。それにしても、何かがおかしい。観光サイトで見た瀬戸内の写真は、どれも気持ちよく晴れていたっていうのに!

空港を出てすぐに、立ち話をしているバスドライバー風の男性2人に、「高松駅まで行きたいのですが、どうすればいいですか?」と訊いた。Googleマップを見ても、よく分かんなくって。2人は高松駅行きのリムジンバスがあることを教えてくれ、親切に乗り場まで案内してくれた。目的のバスは今まさに出発せんとしてたから、最後はドライバーのお1人と共にダッシュした。なんとか間に合って、バスの前で「ありがとうございます」って言った時には、彼はもう背を向けて歩き去っていた。見返りなんて端から期待してない優しさ。粋な人だ。

そのまましばらくリムジンバスに揺られて田舎道を走った。このリムジンバスという移動手段。地方に行くとたびたび出会うけど、わたしにはあまり馴染みがない。ネットで「リムジンバス」って調べると、「内装が豪華なバスを指し、観光バスなどに供されるバス車両」と出てくるけども、そんなに豪華絢爛ってわけでもないしねぇ。仄かな違和感が拭えない乗り物だ。そんなリムジンバスの良い点を挙げるとすれば、suicaが使えるところ(乗り心地も、もちろんいいよ)。私の地元金沢のバスは、独自のICカードを導入しているから、suicaを使えず嘆き悲しむ観光客をたびたび目撃する。

高松駅から高松港は歩いて5分ほどの距離。高松駅に降り立ったのが14時過ぎで、直島に向かう15時35分発のフェリーまではまだ時間があった。その間に、わたしは高松駅の商業施設に入ったHoneysで羽織るものを買った。「今日って、意外と寒いですね」。商品のタグを取ってもらうようにお願いしてそう言うと、レジのお姉さんは優しげな笑みを浮かべた。Honeysは若い子向けのお店だと思って卒業したつもりでいたけど、有事のときに手の届く値段で服を買えることに感謝しなくちゃ。

ジャケットで暖を取ることで心の余裕ができた。雨の中を高松港まで歩き、券売機で直島行きの往復チケットを購入した。ちなみにこのチケット、復路分は追加料金を払う必要がある点に注意してくださいね(それを知らずに、後々ちょっと焦る事態に直面する)。人がそう多くないフェリー乗り場にいるのは、ほとんどが観光客っぽかった。わたしは草間彌生の自伝、『無限の網』を読んでフェリーの出発時刻を待った。この本は、直島にある彼女の作品「南瓜」を鑑賞するにあたり、色々調べて知るうちに興味が湧いて購入した本だった。本の中の彌生は、「ハプニング」と呼ばれる過激な性のパフォーマンスを世界中で繰り広げていた。なによ、直島の南瓜の「か」の字も出てこないじゃないの。

(撮影:わたし)

そうこうしている内にフェリーの出航時刻になった。フェリーに乗るのは初めて。思いのほか大きかった(車も入るサイズだから、そりゃ大きいか)。2人掛けの席が5列ほどあったかな? 飛行機や新幹線なんかと違って、とにかく広くて、のびのび座ることが出来た。その頃には雨が強くなっていたから、窓際の席で灰色の海を眺めつつ直島への到着を待った。あれ、観光サイトにあった、まばゆく輝く海の景色は、どこにいっちゃったんだろう?

直島に着くと、結構本格的に雨が降っていた。自転車を借りることもできたけど、わたしは歩くことにした。ちなみに、わたしの徒歩に対する感覚はバグっている。早い話が、徒歩へのハードルが低すぎる。Googleマップで調べて1時間以内であれば、「じゃあ、歩きましょか」ってなるし、なんなら「わたしの脚なら1時間もかからんけどね」って謎のマウンティングをしてしまう、悪い病を患っている。それは、田舎で生まれ育ち、歩くことしか選択肢の無い子供時代に育まれた病原菌だ。さすがの直島もそれを浄化することはできなかったようで、わたしは折り畳み傘を広げて歩き始めた。

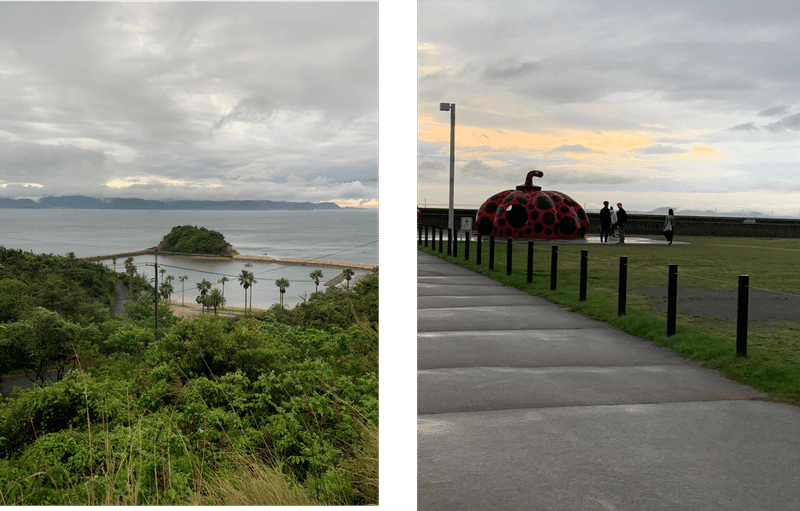

ごくごく普通の住宅街を抜けると、視界が開けて海が見えてくる。そこに晴れていたらさぞ良い写真が撮れたであろう、木でできたオブジェがあった。その区間を通り過ぎると、道は急に斜度がある上り坂になった。こういう高低差はGoogleマップをぱっと見ただけじゃ分からない、思わぬ伏兵だ。相変わらず止まない雨。冷たい空気。足先の冷えとは対照的に、背中には滲む汗。不安感が疼く道中だった。

(撮影:わたし)

やがて辿り着いた地中美術館の前には、小さな守衛室のようなものがあり、そこで予約のQRコードを見せて中に入った。入り口がどこか分からず、うっかり従業員しか使わないような小道に迷い込みかけ、慌てて軌道修正した。そして、コンクリートの壁の隙間のような入り口から、館内に入った。ちなみに館内は撮影NG。だから、以降の作品の写真は、ベネッセアートサイト直島のサイトから引用させていただきます。

クロード・モネの展示

地中美術館は、屋内と屋外の境界があまり無い。ところどころ天井が無くて、少し雨に濡れながら歩いた。傘は設置されていたけど、傘をさすほど長い間雨に打たれる場所は無かった。

濡れたコンクリートの建物内には、冷たい空気が漂う。加えて、時刻が夕方に差し掛かっていることもあって、全体的に薄暗かった。外国人観光客が多く、館内を歩く彼らの姿がときおり逆光になって見えた。国内にいるのにずいぶん遠くに来たような気持ちになった。

(ベネッセアートサイト直島 (https://benesse-artsite.jp/art/chichu.html) のサイトより引用)

床も、壁も、天井も白い空間に、睡蓮シリーズと呼ばれるモネの絵が5点展示されていた。ちなみに、床は白い小石が敷き詰められたような繊細な造りになっており、展示を鑑賞するにあたり靴は脱ぐ必要があった。天井からは自然光が柔らかく入ってくる意匠になっていて、天候と時間帯とが影響し、この空間も少し暗めだった。

圧巻なのは、入り口の正面にある、広い壁に展示された大きな1枚。藤色と緑色が混じったそれは、きっと快晴の昼間に見たら、淡い色合いがシンプルに美しいと思えただろう。でも、雨の夕方に見るそれは、得も言われぬ憂いを帯びていた。奥に白日の下に晒してはいけない何かを隠しているような、薄っすらとした妖しさを感じた。

その他の絵も、どれも水辺を描いたものだと思う。なかには水中のように見えるものもあった。ちなみに、モネは水辺を多く描いた作家だから、「睡蓮」と名の付く作品は沢山あって、ネットで調べると様々なテイストの睡蓮が出てくる。それらと比較すると、ここに展示されているものからは格別の憂いを感じたけど、それはきっと、その瞬間の空間の「暗さ」が誘発したんだと思う。絵の奥に中に分け入って行くと何があるんだろう。そう思わされる感じ。

そのうちの1枚、入り口の近くの絵は、黄色っぽい色彩の水辺を描いていた。でも、しばらく前に立ち続けるうちに、光に照らされた丘のようにも見え、更に赤紫色の睡蓮の花が、こちらに背を向けて歩いていく男の後ろ姿のような気がしてきた。絵の中の時間帯は、太陽が傾いている夕方か朝方。輝かしく幸福な場所から、今まさに背を向けて歩き始めた男。そんなストーリーが閃いた。どうして、絵の中に人を探してしまうんだろう? でも、人がいるとすぐにストーリーが思い浮かぶのも事実。

ちなみに、この黄色っぽい睡蓮のマグネットを、後でミュージアムショップで購入したけど、全然丘には見えなかったし、男の存在なんて微塵も感じなかった。普通に綺麗な水面の睡蓮だった。だから、鑑賞時にわたしが見たのは、あの刹那が見せた幻想だったのだと思う。もう一度同じ絵を見ても、同じように思うことは無いかもしれない。

ウォルター・デ・マリアの展示室

次に見たのはウォルター・デ・マリアの展示だった。展示室に入る前に、スタッフの人からその名前を聞いた時は、そういう作品名なんだと思ったけど、後々調べるとどうも作家の名前らしい。また、展示室では音を立てることはNGだとも伝えられた。もちろん撮影も。

(ベネッセアートサイト直島 (https://benesse-artsite.jp/art/chichu.html) のサイトより引用)

空間に足を踏み入れると、中央に鎮座した黒い球体が目を惹く。そこに向かって階段が上へと続いている。視線を壁に転じると、ところどころに金色の板が3枚セットになったオブジェがある。引用した写真は、天気の良い昼間に撮影されたと見え、球体に青空が映っているけど、わたしが鑑賞したときは、頭上からの光に気づいたのは少し経ってからだった。写真からはすごく神聖な感じを受けるけど、暗い時間帯にはそこに荘厳さが混じった。

鑑賞している人の多くは、部屋の奥から空間を見下ろしていた。わたしもそうしてみようと思って階段を上りながら、この展示はいったい何を意味しているんだろうと考えた。凄みは伝わるんだけど、何をどう受け取って良いかに頭を悩ませる。

部屋の奥中央から、入り口を隠すように空間を見ると、金のオブジェが球体を取り囲んでいるように見えて圧巻だった。この写真は入り口付近から撮ったものだから映っていないけど、入り口横と上にも金のオブジェがいくつもあって、それが球体の背後に見えた。なるほど、外界から遮断された未知の世界にいるような感覚になれる。

その感覚を得たことに満足しつつ、階段を下りながら球体に近づくと、自分の姿が映った。そこで初めて、これは光を見る作品なのかもしれないと気づいた。そこで、今度は入り口の近くに立って球体をじっと見ると、その表面に鏡のように自分の姿が浮かび上がって見えた。その背後には、金のオブジェが周りを囲んでいるような光景が広がる。さっき目で見たものとよく似た景色が、今度は球体の表面に自分と共に映っていた。それを面白いと思った。

ジェームズ・タレルの光の展示

最後に鑑賞したのがジェームズ・タレルの光の展示だった。順番的にはウォルター・デ・マリアより先にあったけど、空いてるタイミングで観に行った。この展示は何人かが1グループになって鑑賞する形式で、混雑時は待機列ができる。展示の入り口には、暗い壁に緑色の光が照射されている小スペースがあった。緑の光は、壁の角に照らされることで立体的な台形のように見えた。その存在の意味を説明してくれるものは、何もない。だから、鑑賞者はそこから自分なりのメッセージを受け取ることになるけど、そのときのわたしはただ「綺麗」とだけ感じた。

(ベネッセアートサイト直島 (https://benesse-artsite.jp/art/chichu.html) のサイトより引用)

展示をガイドするスタッフの人に、まずは段の下から光をただ眺めるよう言われた。少し距離を取って眺めた光は、紫に縁どられた目が覚めるような明るいブルーだった。次に、階段を上ってその光の中に入るように言われる。写真じゃ伝わりづらいけど、この青い部分は平面ではなく空間で、中に入ることができる。わたしはもう1人いた白人女性の鑑賞客と一緒に、そろそろと中に足を踏み入れた。入り口で靴は脱いでいたから、文字通り靴下でそろそろっと入った。

そこは、紫と青の光でいっぱいに満ちた、矩形の空間だった。床は奥に向かって傾斜し、下がっていたように記憶している。床と壁はなだらか。光に照らされていることもあって、その境目はよく分からなかった。あやふやで光だけが存在する世界。死んだらこんな感じかなあなんて、ぼんやり考えた。

やがて光は徐々に赤みを帯びて、やがてピンクになった。その温かみに包まれていると、生きてるって感じがして安心した。それにしても、なんていう癒し。ピンクという色にこんな効果があるなんて知らなかった。そのうち光は真っ白になって、演出は終了した。時間にして5分くらい? いや、時計を見ていなかったから分からない。もっと長いと言われても、短いと言われても納得してしまうだろう。そんな、時間という尺度を越えた時間だった。

光に包まれるっていう、そうそうない体験をした後の頭の中はとても静かだった。感覚って理屈じゃないんだな。

ふたたび緑の光の前を通って展示を後にした。思えば緑って、さっきの空間には無かった色だ。

最後はミュージアムショップをゆっくり見た。「モネのレシピのお菓子シリーズ」なるものが人気だった。それは、絵だけでなく料理にも拘りのあったモネのレシピを基に作られた(らしい)お菓子たちだった。「そこにモネは要るんか?」なんて思いながらも、ついついガトーショコラを手に取る。あとは、『モネ 庭とレシピ』という本もあってそれも手に取ってしまった。それらに加えて、さっきも紹介した、睡蓮の1番気になった絵のマグネットと、オリジナルのクロッキー帳も買った。

直島から高松へ

地中美術館を出ると、冷たい雨は止んでいた。私は直島の港までの道をまた歩いた。行き道のりは音楽を聴いていたけど、美術館を出た後はなんだか音楽を聴く気になれなくて、無音で海を見ながら美術館の余韻に浸った。

港の近くには草間彌生の作品「赤南瓜」があって、写真撮影をする人たちでに賑わっていた。赤南瓜の中は色とりどりの水玉でライトアップされているから、雨の日でもとってもいい写真が撮れる気がする(わたしは技術が無くて、断念)。彌生は自伝の中で、水玉を描くことでその存在の自己を消滅させると書いていた。だから、赤南瓜の中で水玉の光を浴びた人は、そこで概念的には「消滅」するんだろうと思う。たぶん。

(撮影:わたし)

宮浦港の近くをぶらぶらすると、すぐ近くに直島銭湯「I♥湯」という名前の銭湯があった。ご近所さんらしき人たちが、気軽な様子で中に入って行く姿を見かける。その周辺には飲食店がちらほらあって、わたしはすぐ近くのGumbo Hut Shioya ってお店でガンボを食べた。カレー屋さんかと思って入ったら、ガンボ屋さんだった。知らなかったんだけど、ガンボはカレーによく似た見た目の、アメリカ南部の郷土料理らしい。カレーみたいに辛くはないけど、とってもスパイシー。瀬戸内でアメリカの料理を食べる。これが旅ですね、という感じ。

(撮影:わたし)

帰りは19時45分に出発する、最終便の高速艇で高松港へ帰った。先にも書いた、「往復チケットの復路分は追加料金を払うルール」を知らず、高速艇に乗り込もうとしたときに、チケットを回収する海の男感溢れるおっちゃんに、「ごめんなぁ、これ、追加料金が要るんや。まだ時間あるから、チケット売り場で払ってきてな」と申し訳なさそうに言われた。わたしは慌てて少し距離のあるチケット売り場まで走って行ってお金を払い、なんとか高速艇の出発前に乗り込んだ。乗り遅れちゃったらどうしようと思ったけど、間に合ってよかった。でも、少し遅れてもたぶん待ってくれたんじゃないかっていう大らかさは感じた。乗り込むとき、おっちゃんになぜか「ありがとう」って言われた。それはきっと、同じ過ちをする観光客を何人も見てきた経験から来る慈悲だったんだろう。高速艇はフェリーと違ってすごく小ぢんまりしていた。席はほぼ満席だったけど、入り口付近の席になんとか座ることができた。

高松に降り立った時、なんとなく四国という大きな大地に立ってることに安心した。馴染みのない身からすると、島ってなんだか心もとない気持ちになるものなんだな。いや、四国も島なんだけどね。そして、日本そのものも島なんだけどね。

高松のホテルに到着したのが9時頃。普段あまり運動しないくせによく歩いたもんだから、疲れてしまっていた。アート鑑賞を通じ、脳の方も普段使わない部分を使った気がした。そして、「作品をあるがままに感じる」という目標はクリアできたと思う。その体験よって、わたしの思考や行動が瞬時に変わることはないだろうけど、変化の兆しは作れたと思いたい。それが波紋のように広がって、日常がより良くなるといいな。

寝る前にモネのガトーショコラをひとつ食べた。普通に美味しかったけど、やっぱり感想は「そこにモネは要るんか?」だったな。

関連記事(次の日のできごと)もあります。

曇天の豊島でアート鑑賞

もしよければ、準備編もどうぞ。

GWに瀬戸内に行く計画を立てる話 1

瀬戸内に行く計画を立てる話2 ~アート鑑賞は人生そのもの?~

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?