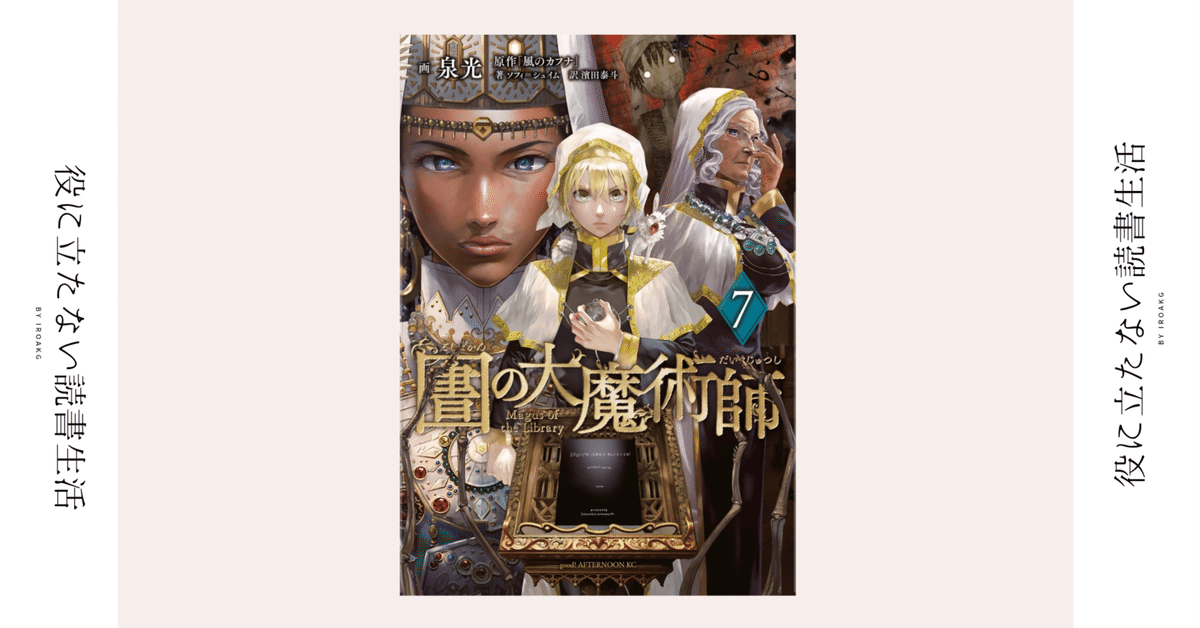

謙虚でいようと思います 自分の知らない世界に対して|漫画『図書館の大魔術師』第7巻

魔法があり、人ではない様々な異形の者がいる世界。

この世界の図書館はNASAみたいなエリートが集う場所。“司書(カフナ)”と呼ばれる、本の管理だけではなく、知識を守護する戦闘もする人たちがいた。

主人公・シオは貧しい村に産まれ、村の人たちとは違った見た目な為に虐げられていたが、努力と周りの人たちの支えで念願の司書になった。

これまでの感想はこちら。

エリート集団の中で、経験値の差もあって課題に四苦八苦していたが、仲間と支え合って落ちこぼれず、課題をクリア出来たシオ。

前巻の最後。

ソフィの話の続きか……と、思ったら、宗教団体の違法書物の摘発からスタート。

この世界では検閲なしに本を発行しちゃいけないのね。

そして、その検閲制度に反発する声の中で始まった“『マリガド』出版継続の審議に関する会”。

現在アフツァックでは 1冊の小説が 問題となってました

名は『マリガド』

都市の青年マリガドが 権力階級を片っぱしから 斬り殺していく本作は その痛快さに若者を中心として 一大流行となっていたのです

暴力描写を問題視し、出版停止を求める者。

表現の開放を求めて、検閲に反発する者。

図書館法では

「特定の民族の誹謗中傷、また民族対立を煽ってはいけない」

とあるものの、この『マリガド』は殺される民族が実在の民族を“連想”させるだけで、実在の名前を使っている訳では無い。

司書たちの意見は割れる。

そして、シオたちの授業でも『マリガド』をどうすべきか、という議論になっていた。

アヤは、本は規制すべきではなく、表舞台で議論するべきだ、と意見する。

危険な書物が出回ることに対しては

「ならば受け取り手がよく学び 嘘か真かを見抜く知性を鍛えていくべきです」

「彼女と同じ意見の人は?」という問いに教室の多くの人間が手をあげた。

「…なるほど 勉学を積むことで 物事の真意を見極める力を手に入れると…

可能か?

人は目の前の情報に対して 常に毅然としていられるものなのか?」

私たちの“知識”の正体とは?

ストーリーはここから、図書館法の始まりになった“黒の書”『ハウマナイサンの提言』をシオを始めとする司書見習いたちが読みに行くことになる。

その本は、普通の出版物だった。

作者が悪意で書いたのか、遊び心で書いたかわからないその本は、ホピ族が劣等民族であるというデタラメな仮説を人々に信じさせ、結果、“ホピ族の虐殺”という最も多くの人を殺した本となった。

図書館は今も、第二の“黒の書”が現れるのを恐れている。

その本を読んだ瞬間、シオはその恐ろしさを知る。

「凄い本でした…

この本に書かれている あらゆることが嘘である

僕はそう 知っているはずなのに

少し読んだだけで… 「へぇ…そうなんだ」と思ってしまった…ッ」

“黒の書”とはデタラメな説を、人が情報を取捨選択する際に参照する“権威”を巧み操作し、人を撹乱させていく本。

……今回の『図書館の大魔術師』はフェイクニュースとか、プロパガンダとか、そういう感じでしょうか。

“知識を積み重ねれば、人は真偽を見分けられるようになる。”

それ自体が我々の最大の“勘違い”だと警告する。

我々が信じる、その“知識”すら、真偽がわからない。

何故なら、全てのことを体験出来る人は存在せず、その“知識”すら他者からもたらされたものだからだ。

ただ、虚偽の情報は後に有志によって必ず訂正される。

それが、“すぐ”ではないだけで。

今回は背筋がピリッとなる内容でした。

この作品の面白いところは、架空の世界の話なのに、現実世界の何かを連想させ、話の内容がわかった瞬間、ゾッとするところですね。

って、アレ? 『マリガド』の話と何か似てるな……怖っ

この記事が参加している募集

よろしければサポートをお願いします。