2023年2月後半日経平均相場の振り返り

① 日経平均チャート

2月後半相場を振り返ると、日経平均株価は1月末の終値27327円に対し、月間通して高値27821円、安値27046円となり、月間値幅が775円と2020年9月以来2年4カ月ぶりの狭いレンジでの取引となった。

② EPSとは

今月の日経平均は総じて前場に日中高値を付けその後、上げ幅を縮める展開が目立った。

すなわち、戻れば売りのスタンスが幅を利かしている状態である。

理由はまず挙げられるのが業績期待の縮小である。

QUICKの調査をもとに、東証株価指数(TOPIX)構成銘柄の2023年末までの1株利益(EPS)について、アナリストの予想修正数を集計した。

③ リビジョン・インデックス

上方修正の比率から下方修正の比率を引いた「リビジョン・インデックス(RI)」は足元でマイナス圏にあり、下方修正の方が多い。

④ PERとは

東証プライム市場の予想PER(株価収益率)は最高到達点で14.9倍だった。

年初の13倍前後から上昇し、昨年8月以来およそ半年ぶりの高水準まで上昇した。

成長期待が薄まれれば、割高感が意識されやすくなる。

QUICKの2月の株式調査における、国内株式の組み入れ比率に関する質問でも、「やや引き下げる」との回答が14%と1月の9%から増えている。

⑤ 信用取引

個人も売り姿勢である。

東京証券取引所が21日発表した、17日申し込み時点の信用取引の売り残高(東京・名古屋2市場、制度信用と一般信用の合計)は前の週より384億円多い9030億円だった。

7週連続で増加し、6カ月ぶりの高水準である。

⑥ 日経ダブルインバース

日経平均株価と逆の方向に2倍の値動きをするダブルインバース型の上場投信、「NEXTFUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」の発行済み投資口数は1月には3億4000万口まで減っていたが、現在5億口を上回る。

目先の弱気派が増えていることを示す。

⑦ PBRとは

しかし市場全体が弱気に一方的に傾いている訳ではない。

株式相場が膠着を強めるなか、人気を集める銘柄群がある。

PBR(株価純資産倍率)が低いバリュー(割安)株だ。

⑧ バリュー株

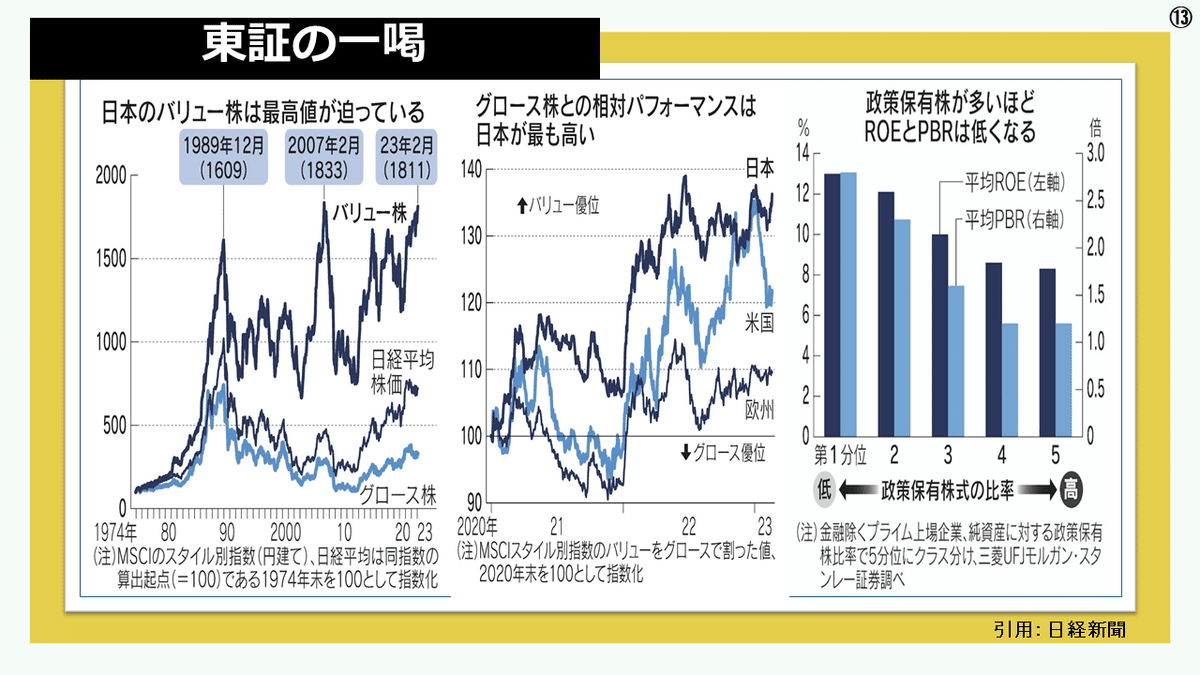

国際比較でみても日本のバリュー株は相対的に強い、これを引き出したのはほかでもない東京証券取引所である。

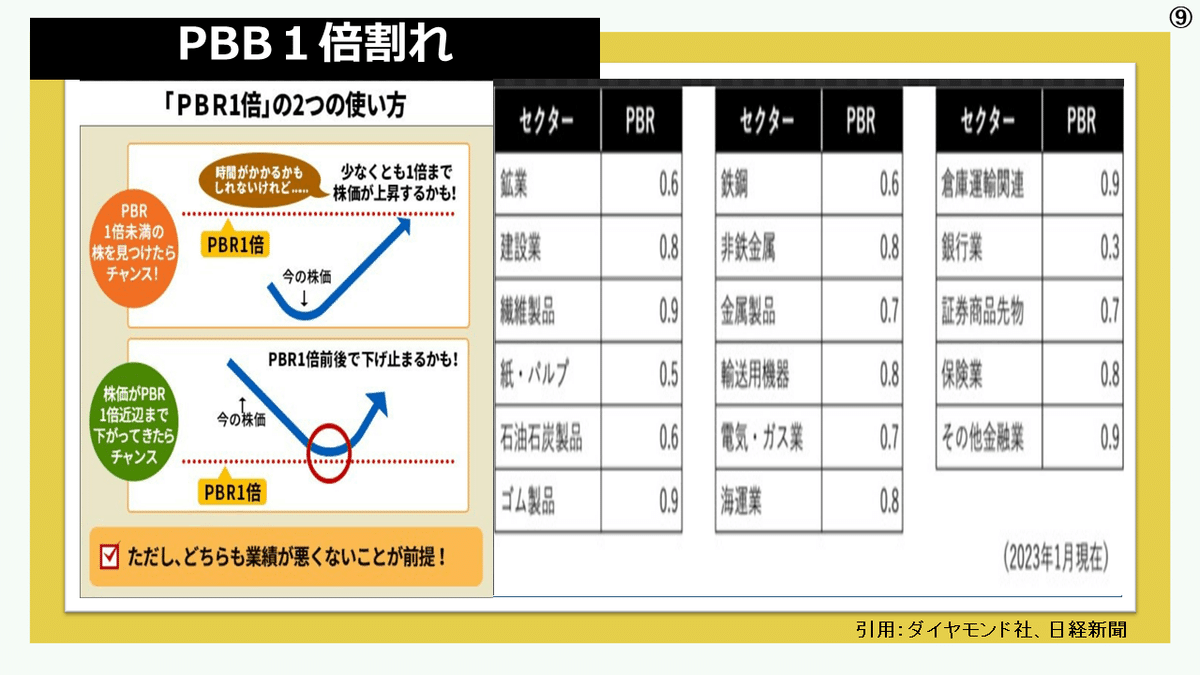

⑨ PBR1倍割れ

東証は「PBR1倍割れ」企業に今後開示を強く要請するという「改善計画」をだしており、これが影響している。

⑩ シチズン時計の自社株買い

たとえば、シチズン時計は発行済株式の25%に相当する自社株買いを発表した。

この大規模な自社株取得計画を、投資家はもろ手を挙げて歓迎した。

株価は40%上昇し、PBRは0.73倍から一時1倍を回復するまで上昇した。

シチズンは実質無借金で1000億円超の現預金を抱える。

市場は「東証の一喝」で企業が抱える「現預金の山」が投資家や株主還元へと一気に動き出す気配を嗅ぎ取ったわけだ。

⑪ 横浜ゴム、日本ゼオン

市場が東証の低PBR撲滅の成果として期待する動きがもう一つある。

政策保有株の削減である。

17日に横浜ゴムは通期決算発表の説明会で社長の山石昌孝氏は昨年買収したスウェーデン農機用タイヤ大手トレルボルグ・ホイール・システムズが今季営業利益を50億~70億円押し上げる可能性があると説明した。

見逃せないのが、政策保有株削減で日本ゼオン株を一部売却したと明らかにしたことだ。

日本ゼオンは大口取引先であり、第2位の大株主だ。

訳2700億円に達したトレルボルグの買収資金の一部をまかなうため政策保有株を売却し、買収に振り向ける横浜ゴムの戦略を評価した。

株価は約25%上昇している。

⑫ ROEとは

政策保有株削減の加速が自己資本利益率(ROE)とPBR改善の近道であることは明白である。

⑬ 東証の一喝

資本効率の引き上げを迫る東証の要請で政策保有株の売却が増えれば、横浜ゴムのように売却資金を新たな成長投資に充てる企業も増える可能性を示唆する。

東証が乗り出した資本効率引き上げは、企業に構造改革を迫るものだ。

今後この様な企業が次々と出てくるに違いない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?