貴方の会社は大丈夫? ~ストレスチェックの正しい手順~

皆様こんばんは!お気楽衛生管理士ハルです。

新型コロナウイルスの影響で思うようにストレスを発散できない辛い日々が続きますね…。そんな世の中だからこそストレスチェックを行って「いやーお陰様で、仕事に対するストレスが減ったよ!!」ってなる人も大勢いるのでは………ぇ!?

「そんな奴一人もいない」!?「何も役に立ってなんかいない」!?

…ぇぇまぁそう感じる方が殆どでしょう。ですが、そう感じる理由は

「会社が正しい手順でストレスチェックを行ってない」

からかもしれません!

今回の記事では厚生労働省が発行している「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(令和元年7月改訂)」を元に、実際のストレスチェックの実施手順について解説を行ってまいりましょう。

ストレスチェックを担当されている方にとっても「あれ…?うちの会社ではそんな手順は踏んでいないな…」となっていないか確認が出来ますので是非ご覧ください。

1.ストレスチェック制度の流れを確認してみましょう

皆様は自身の会社で「どのようにストレスチェックを行われているか」ご存じですか?まさか

みたいな感覚しか無い人はいませんよね!?

もしそうだった上司にも聞いてみてください「うちの会社ってストレスチェックは誰がどんな手順でどこまでやっているんですか?」って

もし貴方の上司が「聞いたこともないし、分からない」と答えてしまったらこの時点で貴方の会社は

ストレスチェックなんてどうでもいい

職員がストレスで倒れようが知った事じゃない

なんて考えてしまっているかもしれない危ない状態です!

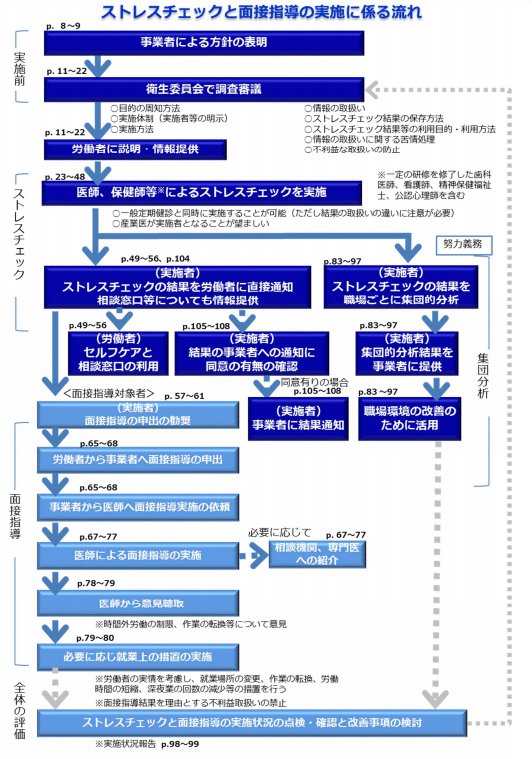

ここで「正しいストレスチェックの実施手順」を確認してみましょう

…………長っ!?

5年前…私はこれを見て一通り絶望致しました。

「いや…訳が分からないよ…」って…

このようにストレスチェックの正しい手順というのは「かなり複雑であり、また理解する事すら大変」であることがご理解頂けるかと思われます。

ただかるーくこの手順を確認すると、私が最初に「皆様は自身の会社でどのようにストレスチェックを行われているかご存じですか?」と聞いた理由も分かるのではないでしょうか?

今回の記事では特に「実施前にやっておくべきことを」一緒に確認して参りましょう。

2.実施前にやるべき事①:事業者による方針の表明

まずここでストレスチェックに登場する重要な人物の一人である「事業者」について先に解説を行いましょう。そもそも

貴方の会社の事業者とは誰かご存じですか?

これに対しては「うん?社長かな?」って答える方も多いかもしれませんね。事業者=社長というのは正解!といえば正解ですが、もう少しだけ複雑だったりします。労働安全衛生法第2条において、「事業者」とは、「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう」と定義されており、個人企業であれば「事業者=社長」となりますが、株式会社や法人などは「会社や法人そのものが事業者」となります。

自動車会社のTOYOTAを例に挙げれば、

代表取締役である豊田氏=事業者という訳ではなく、TOYOTA=事業者、と考える事となるのです。とはいえ、会社として方針を決定する以上、社長の意見は勿論必要となるので、社長自身が方針を決める会社もあれば、「労務・人事担当の幹部」や「支社のトップ」が決定する会社もあるでしょう。

しかし、誰が決定していようが

ストレスチェックの方針を会社として表明する

ことが必要となります。さて貴方の会社ではストレスチェックの方針が発表されているでしょうか?

3.実施前にやるべき事②:事業者から労働者へ周知すべき事

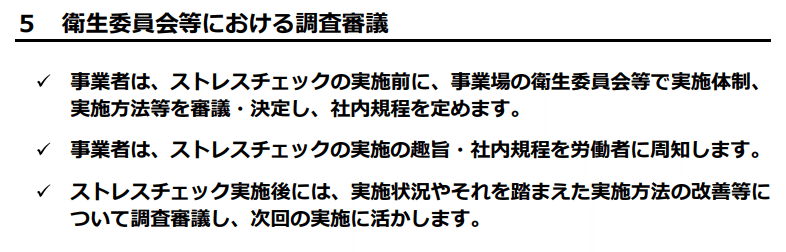

次に出てくる登場人物としては「衛生委員会」というものがあります。

衛生委員会は業種を問わず、常時50人以上の労働者が在籍していれば必ず存在しているものであり、労働者の為に「健康面・安全面に関する労働者の意見・意向を企業に反映させる為の組織」となります。

衛生委員会はストレスチェックを実施する際にも非常に重要な役割を担っており

実質的には、ストレスチェックのほぼすべての手順は衛生委員会で決定すると言っても過言ではないでしょう。

衛生委員会に所属している方は毎年必ず「ストレスチェックの実施についての協議」を行っているかと思われますが、いかがでしょうか?知らない間に適当に実施されていませんか?

さて、ここで重要になってくるのは、「事業者は、ストレスチェックの実施の趣旨・社内規定を労働者に周知する」の一文でしょう。

改めて皆様にお聞きしましょう

会社から実施の趣旨(方針)についての説明や社内規定についての

解説はされておりますか?

ここで周知しておくべきことは10項目程度も存在しており、私自身も事業者に対して「全従業員に向けて説明会を行いますので、数日間の説明会期間の設定をお願いします」と申し出たほどで、結構大変です。

ストレスチェックを真面目に行っている企業であれば、ストレスチェックの始まった5年前に何かしらの全体説明会があるかと思われますし、新入職者に向けても必ず文書等で説明が行われているでしょう。

皆様も思い出してみてくださいね。まさか、「入社してから一度も聞いたことが無い」なんて方はいらっしゃいませんよね?

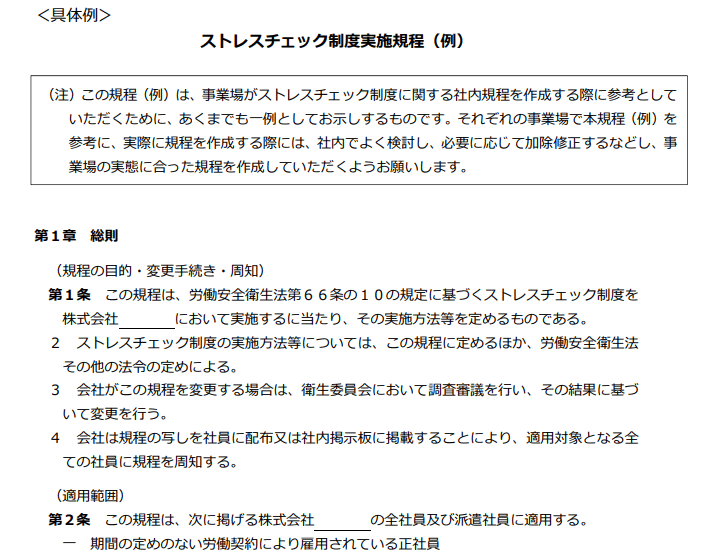

4.具体的に何を周知すればいいのか?

実施の趣旨(方針)を説明するのは企業によっても様々でしょう。文書によって行っている所もあれば、衛生委員会によって説明されているかもしれません。では、実際「何を決めておき、何を従業員に説明」する必要があるのでしょうか?すべてを説明すると膨大な量となりますので、一部特に重要な部分を抜粋して解説致しましょう。

①ストレスチェック制度の目的を明確に

そもそもストレスチェックを企業として何のために行うかをハッキリと告げる必要があります。基本的には

「ストレスチェック制度は、労働者自身のストレスへの気付き及びその対処

の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未

然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一

義的な目的とはしない」という事をしっかりと伝える必要があるでしょう。

大事なのは「決して精神状態が不安定な人を探しだすものではない!」と明確に伝える事です。

②ストレスチェックの実施体制(特に担当者)を明確に

ストレスチェックというのは職員一人一人の心の中を覗きこむようなものであり、健康診断と同様かそれ以上に「他人に知らせてはならない」ものです。ですが、会社の誰かが皆様の結果を集め・データ収集や場合によっては解析なんかを行う必要があります。そのため、ストレスチェックの結果を目にする可能性のある

ストレスチェック実施者(産業医など実質的なリーダー)

ストレスチェック制度担当者(ストレスチェック制度の管理者)

ストレスチェック実施事務従事者(結果の収集や配布等、実施者の補助)

を実施前に定め、また全従業員に周知する必要があります。

どうですか?皆様の個人の心を覗いている職員が誰か、ちゃんと事前に知らせておりますか?それは信頼のおける職員ですか?

③労働者がストレスチェックを「受けない」事を選択できる事

意外に知られていないのが、ストレスチェックは実施する会社側には法律によって「義務」とされておりますが、労働者側には受験する「義務はない」事です。心の中を答えるストレスチェックは「無理矢理に回答を行ったとしても、正確な答えが出るはずもない」という考えもあるからですね。

しかし、次回以降の記事で解説致しますが、ストレスチェックには「職場改善」を行う目的もあるため、受ける人が減れば減るだけその目的は達成出来なくなってしまいます。そこで会社からは

ストレスチェックを「受けない事」も選択可能ですが、ストレスチェック制度をより効果的なものとする為、全ての職員の方に実施していただきたい

といった内容を明示する必要があります。

貴方の会社では上司から半ば強制的に受験を押し付けられてはいませんか?「受けない」選択がある事を説明も無いまま毎年実施されてはおりませんか?

④労働者に対する不利益な取り扱いの防止

ストレスチェックには大前提として「どのような結果であったとしても受験を行った労働者に対して不利益な事象が生じてはならない」というものが存在しております。

ストレスチェックの結果というのは使おうと思えば「ストレス過多の従業員をクビにしよう」といった横暴的な行為も可能となります。

ストレスチェック実施の前には

受験により職員の方へ不利益となる事は起こりません

とはっきりと明示する必要があります。

さて、会社からそのような説明を聞いたことが皆様あるでしょうか?

これらは、会社が従業員へと説明を行う必要がある「ほんの一部」です。

実際には「実施する手段・情報の保管方法・集計した結果の利用方法」等説明しなくてはならない事も多く、説明会の実施や文書での解説、「ストレスチェックの社内規定」を設け、全職員に理解してもらう必要があります。

ちゃんと存在しているか今一度確認してみはいかがでしょうか?

5:最後に

今回はストレスチェックの正しい実施手順の概要と「特に実施前に説明を行わなければならない事項」について解説を行いました。

ここまでをご覧頂いていかがでしょうか?

貴方の会社では全てクリアできておりますか?

これはまだ「準備段階のお話」です。ここまででも「いや…こんな話聞いたことがない…」という方がいらっしゃれば、次回以降の記事でも次々と「会社が禁忌を犯している」事に気づいていくかもしれません。

もしかするとそれは貴方が会社を辞める時の一つの武器になるかもしれませんね。

それではまた次回の記事でお会い致しましょう!

Twitter:https://twitter.com/bitlolol

(最新記事のお知らせ等行っています。ご意見・ご質問等もDMにてご気軽にお寄せください!)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?