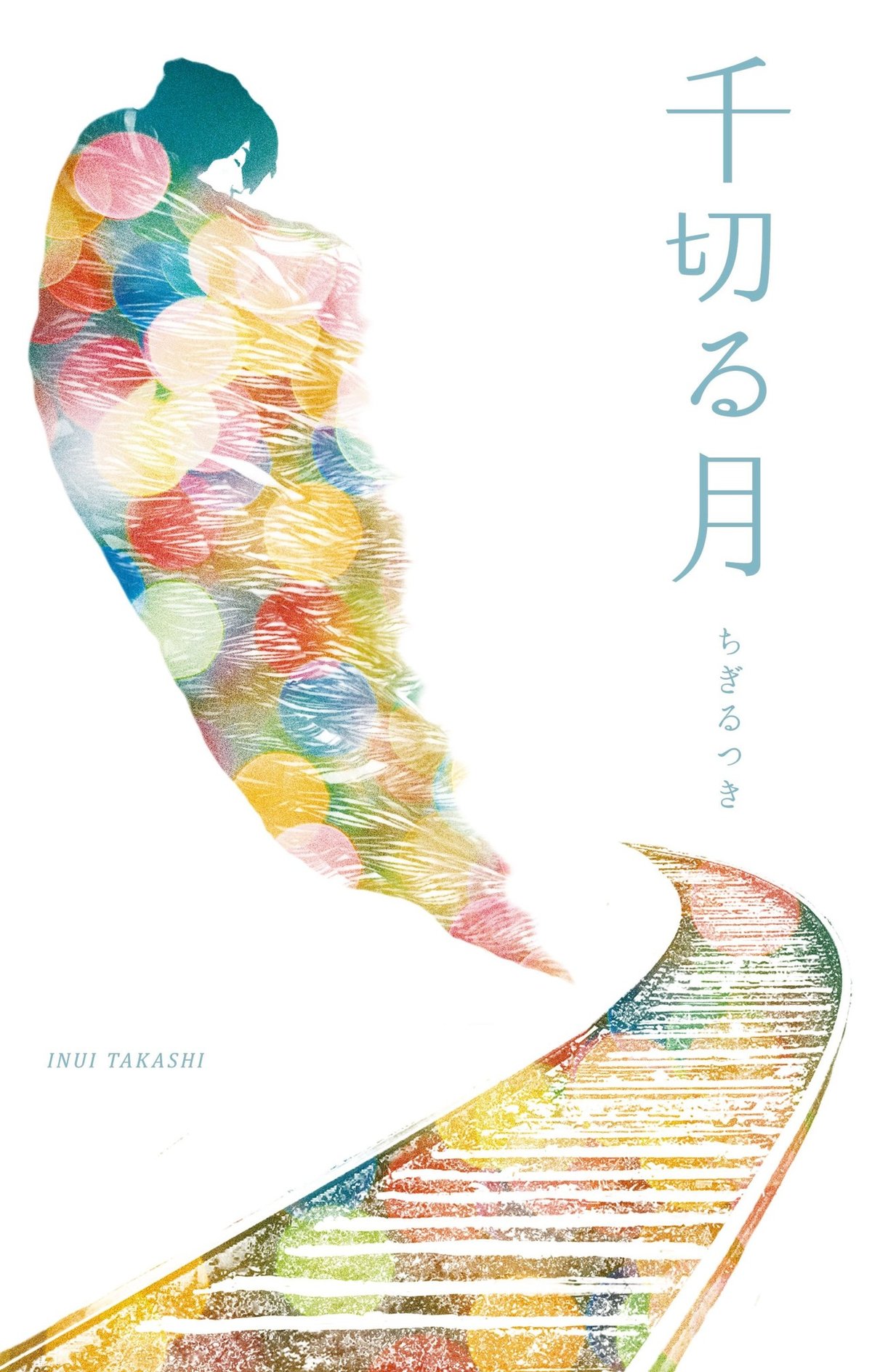

小説『千切る月』試し読み

『千切る月』あらすじ

夏休みのあいだ、伯父の家で暮らしている隼一は、慣れない土地に馴染めない。暗闇がにがてな少年・隼一は、深夜の線路道で、太陽がにがてな少年・初に出会う――。太陽とプールの水飛沫が輝く昼間と、深夜の線路道での初との遊び。光とも闇ともつかない、十才の少年の心のゆらぎをみずみずしく描く、純文学中編小説。

-------------

1

空ごとくずれ落ちてくるかのようなどか降りの雨と轟音が視界をけむらせ、ぬれた衣服が体にべとべとまとわりつく。傘を持っていない隼一は立ち止まり、プールバッグの口紐をほどいた。紐が水をふくむだけふくんでほどくのになんぎした。プールバッグの口を全開にして、空にかざす。中身はぬれていく。アスファルトを流れていくぬるい雨水がサンダル履きの足指をなでる。ガードレールにつかまって街路樹のほうへ歩いた。たどり着いたら膝を折って、しげった樹の下にうずくまり、濁流と化した川を見下ろす。

目をかたくつぶった。両方の手で耳をつよくふさいだ。なにも見たくない。なにも聞こえない。思考を、カットアウトした。心の中でゆっくり十秒数えた。

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。

つぎの瞬間、十一秒めで目と耳をひらいたとたん、世界はみずみずしい快晴の空と蝉の大合唱に、変身していた。

2

ベランダの表面はもうかわきをとり戻していた。発泡スチロールに土を敷き詰めただけのプランターからわけぎを二三本つみとり、一階へ向かって大声で叫ぶ。

「なん本くらい!」

階下に耳をすます。返事はない。

さらに二三本つみとって、部屋に上がり、足を鳴らして階段を駆け下りた。

台所の入り口に立つと、後ろ姿が見える。ぐるぐる回る換気扇は役立たずで、熱気の中、伯母は汗だくになってびっくり水を注ぐ。隼一は伯母のそばまで来て、鍋の中で踊るそうめんを覗いた。

「ねぎ、五六本でよかった?」

「危ない、そこどいて!」

伯母はコンロの火を切り、流しの中のざるに鍋の中身をぶちまけた。湯気が上がる。水道水をじゃあじゃあ出してそうめんをゆすぐ。隼一は食器棚のとびらを開け、ふり返ろうとしたとき、後ろから伸びてきた手が無言で皿を二枚選びとる。

「なにかすることない?」

まな板の上で、庖丁がわけぎを刻む音が鳴る。音が止む。

「できたぁ!」

伯母の声は達成感に満ちていた。

リビングのテーブルのまんなかに、氷とそうめん入りのガラスボウルが置かれる。隼一は椅子の背もたれに寄りかかって窓の外を見ている。レースのカーテンと網戸の向こうで、日陰になったコンクリートのブロック塀と、その向こうにハレーションを起こした隣の家のしろい壁が見える。

ほそ切りきゅうり。プチトマト。皿にのったきんし玉子。なすの形をしたステンレスの薬味おろし。

「小学校の場所すぐにわかった?」

「うん。言ってくれたとおりに言ったら、すぐわかったよ」

「遠いけど、行けばまっすぐだからね」

「プール楽しかった。教えてくれてありがとう」

伯母が土しょうがをすって、入れてくれた。めんつゆのグラスの底にはしいたけが沈んでいる。笑って「はい」と渡してくれる。

「ありがと」

「きのうの夜も部屋、電気点けっぱなしだったよ」

「ごめんなさい。気をつける」

「いいんだけど、体によくないからね」

「うん」

自家製のめんつゆは隼一の舌にはすこししょう油の味が濃すぎた。プチトマトをふくんで口の中でつぶした。

「水着出しといてね。洗濯しとくし。あしたも行くんでしょ?」

「うん」

「洗面台のところ置いといてくれたらいいから」

伯母はきゅうりをしょりしょりいわせながら扇風機を強に切り換える。隼一のかわき切らない前髪がゆれる。

「あつくて、世界じゅう、溶けてるみたい」

つぶやいた、自分の言葉が、くちびるからぼろぼろこぼれて床に落ちていくのがわかった。

3

抽象的な夢を見た。

まだ眠いのに、眠りから覚めた。

目をあけると天井のまるい蛍光灯が映る。まばたきをくり返し、視界に残像をふやしてあそんだ。寝汗をびっしょりかいている。汗で湿ったシーツがつめたい。おしっこがしたいけれど、喉も渇いている。ふとんに起き上がる。読んでいる最中に眠ってしまったらしく、手には指ではさんだままコミックを持っている。庭に面したガラス戸は開け放たれて、すっかり夜の虫が鳴いている。闇と光の加減で部屋の中から外は見えない。ただ虫の声だけが確かにそこから聞こえている。

隼一は便器の中の水たまりにおしっこを命中させながら、さっき見た抽象的な夢について考えていた。

重力のある夢。泥のような、砂鉄のような、溶岩のような、巨大なうずの中央に向かって、時間をかけてのみ込まれていく夢だ。息苦しくて、重たくて、たえられなくて大きな声を上げたくなった。

暗い廊下を歩く。真夏の熱帯夜なのに廊下の床は足の裏につめたくて、抜き足さし足みたいに味わいながらゆっくりすすんだ。静まった家に水道水の流れる音が突然響き、すぐに止まる。台所の閉じられたとびらから、ほそくうすい明かりがもれているのを見つけた。話し声がぼそぼそ聞こえた。押し殺しているが、せめるような、伯母のひきつった声。なだめる伯父の声。隼一はそっととびらの隙間を広げた。

台所は流しの上の小さな蛍光灯が点いているだけで、ふたりの姿は逆光になっていた。水をくんだ伯父が、マグカップを伯母の手に持たせているところだった。伯母はこちらに背を向けて、椅子にすわっている。伯父がこちらを見た。

「隼一くん、ごめんな。うるさかった?」

ふり返った伯母の泣きはらした目と目が合った。伯父は寝巻きを着ているが、伯母は上半身に服を着ていない。逆光で裸の乳房と肩の輪郭が見えた。

隼一はとびらを閉め、廊下を走って自分の寝室に引っ込んだ。

庭に面したガラス戸は姿見のように隼一の全身と部屋を映す。まるい蛍光灯。洋服たんす。畳の上の敷きぶとん。くしゃくしゃのタオルケット。新オバケのQ太郎3巻。引越屋のデザインの入った段ボール箱。仏壇でほほえむ仏様。隼一はふとんを踏んで、ガラス戸の前まで行った。ガラスに映る自分の姿と実際の自分の影が重なるまで近づいて、夜の庭を見つめる。

心臓が静かに鼓動している。

網戸を開けて、縁側に腰かけた。背いたかのっぽの雑草がぼうぼう生えて、ふくらはぎをさわる。隼一は地面に落ちていたつっかけを履いた。部屋の網戸を外から閉めると、庭から玄関へ回り、肩の高さの鉄の門を開けて表へ出た。虫の声が左右から響く。つっかけを大げさに鳴らして、アスファルトの道のまんなかを歩き出した。寝静まった深夜の住宅地を川のほうへ歩いていけば、しだいに空き地や畑ばかりになってくる。

無数の星の晴れ空を見上げ、突然、叫び出したくなった。腹から声を上げる。

わあ!

ほんとうは階段があれば空へ駆け上がりたい気持ちで、両腕を伸ばして走り出す。庭履きのつっかけが何度も脱げそうになったけれど、ぶかっこうでもかまわない。がむしゃらに走った。

わあー!

さっき見た抽象的な夢について、考えていた。

重力のある夢。

泥のような、砂鉄のような、溶岩のような、巨大なうずの中央に向かって、のみ込まれていく。

隼一は足を止めた。

高いところから街灯が落とした明かりが、輪になってアスファルトとその脇にある用水路を照らしている。しゃがんで、用水路の底に目を凝らした。蝉の幼虫が動いているのを見つけた。隼一はできるだけ身をかがめ、伸ばした手で、すくうようによじのぼらせた。やわらかい指に、しがみつく。蝉の足はぎざぎざして痛いから、両手でふたをして、しがみつこうとするたびに手の中で転ばせてその邪魔をした。

橋を渡る。涼しい風を感じる。

せせらぎを聴いて歩いた。川沿いの舗道は、幾何学的な形のブロックがパズルのように敷かれていて、その模様の上を進む自分のつっかけサンダルのつま先ばかりを見ながら歩いた。

顔を上げた瞬間、目の前に男の子の顔があって、至近距離で目が合って、心臓が止まるほどびっくりして、焦って後ずさってバランスをくずし尻もちをついた。

街路樹の前に立っている少年は可笑しそうに笑った。

「熱心になにを見てたの?」

少年の声は、不思議な質感をしていた。ちょうど、すぐそばで流れている川のせせらぎと似ていた。ある種のもろさとある種の響きを両方はらんでいる。

「だれ?」

尻もちをついた隼一は、動揺して思わず発した自分の言葉のすっとんきょうさに、恥ずかしくなった。

少年はまた笑って「子供だよ」と答えた。

「そんなの、見ればわかる」

「じゃ、君はだれなの?」

「子供……」

なんだか、そう答えるしかなかった。

少年はいっそう可笑しそうにして、「そんなの見ればわかる」と言い返した。大事にふたをしている隼一の両手に気づき、「それ、なにしてるの?」

「……蝉の幼虫、さっき拾ったんだ」

「どこで?」

「あっちの、用水路の中で見つけた」

「見せて」

少年は隼一の前にしゃがみ、隼一のとじた手に、両手を添える。体温が手のひらから手のこうへ伝わる。汗を全くかいていなくてさらさらしていた。少年は隼一の手を親指から小指にかけて一本ずつひらいていく。隼一の手のひらをよじのぼろうとする蝉の幼虫を、ひょいとつまみ上げ、立ち上がって、うれしそうに自分の手の中でもてあそぶ。

「こいつ、あとどれくらい生きられるか知ってる?」

隼一も地面に手をついて、立ち上がる。

「今夜成虫になったら、あと一週間くらい」

少年は、隼一を見て言う。

「成虫になるって大人になるっていうことだよ。大人になるって、どういうことか知ってる?」

「しってるよ」

「はねが生えて、空を飛べること?」

「うん」

「幹にしがみついて、鳴き声を上げるようになること?」

「うん」

「じゃ人間の場合は?」

「人間の場合?」

「うん」

少年の質問に、隼一は考えながら、思いつくままに挙げていく。

「背が高くなって力が強くなること。働く人になって、給料をもらうようになって、女はけしょうをして、男はひげをそるようになって、いろんなことを知っていて、いろんなことを忘れるようになること。暗闇が、怖くなくなること」

「セックスだよ」

ふいに言った少年の言葉に、隼一は黙った。

「えっ?」

少年は隼一に背を向けた。歩き出す。口笛を吹きながら、街灯の明かりも届かない闇のほうへ。

「どこ行くの?」

思わずたずねた。

ふり返った少年は、けげんそうに「どこにも行かないよ?」そう言って口笛を鳴らし闇の中へ消えていく。隼一はつっ立ったまま、そのまましばらく闇をじっと見つめていた。いつのまにか口笛は聞こえなくなっていった。川のせせらぎがじわじわと存在感をとり戻し、いま自分が、夜の中にひとりでいるのだということを思い出した。にぎりしめた手のひらににじんだ汗を服でぬぐった。

4

日が照りつける。汗が玉になって、おでこからあごへすべり落ちた。ビニール製のプールバッグが何度も汗ばんだふくらはぎにぶつかる不快な感触。闇は朝になればなんの変哲もない道に戻る。ちょうど少年が消えていった闇の方向へ、隼一は歩いていた。橋を渡り、森林公園の前を歩き、信号の無い道路を渡って小さなコンビニの前を素通りする。通過待ちの多い駅に付いた小さな踏切を越えて、それからまだもうすこし歩いたところに小学校はある。

プールバッグを提げたりふり回したりする子供たちにまぎれ、隼一も通用門をくぐった。プールの入り口で子供たちは列をなし、ハーフパンツ姿の教師に色紙でできたカードへ判子を押してもらってから更衣室へ入っていく。

その列を通り越して隼一は校舎へ向かう。

日陰になった下駄箱まで来て、すのこの上へ裸足で上がった。がたがた音を立てる。お尻をついて、ビーチサンダルを足の裏どうしをくっつけるようにして片手に持って、そのままごろんと大の字で寝そべった。目をつぶって、耳だけをすました。空からは太陽が焼ける音さえ聞こえた。豪快な飛沫の音が始まると、蝉たちも対抗するように盛大な声を上げる。

下駄箱にもたれて立ち、直射日光を浴びるだけ浴びただだっ広いグラウンドを眺めた。はしゃぐ子供たちの叫声と、蝉の鳴き声と水飛沫の音が、水蒸気のようにグラウンドじゅうを充満している。校庭の隅にあるバスケットゴールがゆらゆらと歪んで見えた。

日を受けた手洗い場。放ったらかしに転がったプラスティックの青い水さし。地面の上で干からびたつつじの枝。

隼一はビーチサンダルを履き直し、プールバッグを持って、日なたの中に飛び込んだ。拾い上げた水さしに水道水を満たした。プールバッグは脇に置いたらバランスをくずして横に転げた。地面に落描きを始める。

キュッ! キュッ! オバケのQたろー!

大きな声で歌を歌う隼一の手は、土埃にまみれる。

キュッ! キュッ! オバケのQたろー!

「あ、じょうろ!」

突然背後から声がして、動きと歌をやめた。ふり返る。

麦わら帽子をかぶった女の人が、手洗い場の前にいる。

「きのうもここにいなかった? プールに来てるんじゃないの?」

麦わら帽子が影を作り、よく見えないけれど、笑っていないことはわかった。

「きのう、そこのつつじの枝折ったでしょ」

校舎沿いの植え込みを指す。地面の上で干からびているつつじの枝を見る。

隼一は黙っていた。手にぶら提げた水さしの口からどぼどぼと水がこぼれ出し地面に水たまりができた。

「じょうろ、私使いたいんだ。プールに来たんならプールに入ってきなさい。水がきっと気持ちいいよ」

その人は近づいて、隼一の手の水さしをつかむ。隼一も素直に離した。水道で水をくみ、麦わら帽子の後ろ姿は校舎と校舎の隙間に入っていった。

隼一は自分の足下に目を落とし、描きかけのオバQがかわいて地面と同じ色に戻っていくのを見つめた。プールバッグの紐の結び目を拾った。指に紐を絡ませて、あの後ろ姿を追い駆けた。校舎の通路を抜けると、レンガ敷きの中庭へ出た。レンガ道はS字にうねり、両脇に芝生と花壇をしたがえていた。花々の色がまぶしい。校舎の窓の下にならぶプランターの中から植物がたくさんの顔を出し、葉をしげらせている。その葉をよってはむしりとる手。隼一は思わず声を上げた。

「とっちゃうの?」

しゃがみ込んでいた麦わら帽子がふり向く。

「あんまり生やしとくと栄養が回らなくなるんだよ」

「ふうん」

隼一は近寄って隣にしゃがみ込み、プランターの花を指先で触れた。

「私たちが爪切ったり髪切ったりするのといっしょだよ。植物は自分でできないから手助けしてあげなくちゃ」

プランターから花を一輪つみとって、隼一にさし出す。

「つゆくさ。水につけとくと根っこが生えてくるよ」

隼一に笑いかけた。やっと目が見えた。隼一はその目から目をそらせなくなった。

「プール行かないの? 運動場なんかにずっといたら日射病になるよ」

手からつゆくさを抜きとり、隼一はわざと顔をそむけた。

「入れないから」

「なんで? タオル忘れた?」

「全部あるけど。そうじゃなくて」

「ん?」

「いま伯父さんちに泊まってて。ここの生徒じゃないんだ」

青い水さしを持つ七分袖の腕には、茶色っぽく黒ずんだあざが、いくつも見えた。

「まいにち暇してごろごろしてたら、伯母さんが見かねて、小学校でプールやってるから行ってきたら?って言われて、来たんだけど入れない感じで、だから地面に絵を描いて暇つぶしてたんだ」

「そう。ここの生徒じゃないなら無理ね」

あっさり言われた。

「なにかあったら責任問題だし。暇つぶしなんてしてないで、家で宿題でもしたほうがいいんじゃない?」

「宿題は終わったよ。もう、全部」

「伯父さんちに遊びに来てんでしょ? 遊び相手はいないの? いとことか。あ、いとこがプールに来てるの?」

隼一は首を横にふる。

「遊びに来たわけじゃないよ。いとこもいない」

隼一は立ち上がった。植木鉢の植物を順番に見て回った。

花壇に腰かけ、身をかがめ、そこに咲く花と目の高さを同じにして一個一個見つめたり、触れたり、指先についた花粉をズボンで払ったりした。

「これ、全部ひとりで世話してんの?」

麦わら帽子の後ろ姿は返事もふり返りもしない。

「なん年生教えてるの? ここの先生なんでしょ?」

うつむいてせっせと植物に水をやる。枯れた葉っぱを拾う。

「先生はなん才?」

返事はない。

「ねえ!」

やっと気づいたみたいにふり返る。

「いまなにか言った?」

「ばかにしてんの? 無視すんなよ」

申し訳なさそうにほほえみを返す。

「私、こっちの耳あんまり聞こえないんだ。ごめんね」

「先生は、なん才?」

「二十六だよ」

「両親は、いっしょに暮らしてる?」

「んーん。ふたりとも実家にいるよ」

「おれ、お父さんが入院してるんだ。ベッドで目を覚まさない。だから夏休みのあいだ伯父さんちにいるんだよ! 遊びになんか来たんじゃない!」

麦わら帽子のその人は、まっ直ぐに隼一を見て、無表情のまま言った。

「ごめんね」

虫に喰われた葉っぱをむしったきゃしゃな手に、銀色の指環がある。こんなに日が照りつけているのに、小さな傷だらけのそれは、まるでアルミニウムのようにちっとも輝きをしめさない。

「お母さんは?」

「しんじゃった」

静まり返っていた蝉が、息を吹き返したかのようにさわぎ始める。

「プールに、入りたい」

5

日光をかすめながら空中を飛んできたビート板が、隼一の後頭部にぶつかって、水の上に落ちて浮かんだ。

「わるいわるい!」

ビート板でフリスビー遊びをしていた子が隼一のほうに飛沫を立てて拾いに来る。

隼一はビート板を拾い、「おれもまぜて!」と言ってみた。

「やりたい? ちょっと待って。この子もいっしょにしたいって! どうする?」

「いーよ」

「こっちこっち!」

両腕を上げて手まねきする子のほうへ、隼一は思いっ切り投げた。

監視員の笛の音が飛ぶ。拡声器越しの声。

「そこ、ビート板を投げるのやめなさい」

少年たちは舌打ちをし、水に潜った。

隼一はビート板を拾いに行こうと、進みにくい肩まである水をかきわけ歩いた。だれかが水の中で隼一の海パンを引っぱる。ずり下ろされそうになってあわてて抵抗した。

隼一も水中に潜る。

水の中、逃げていく相手の足を追って泳ぐ。そいつが息継ぎのためにプールの底に足をついて顔を上げる。そのすきにどんどん近づき、海パンの腰に両手を引っかけ、力いっぱいずり下ろしたが、そいつは必死で抵抗をする。

隼一はいったん水の上に顔を出し、思い切り空気を吸い込んだ。

水中に潜る。

手まねきをされた。手まねきをする子は笑っている。三人水の中にいて、抵抗する子の両足首をひとりずつがつかまえて、水の上に出られないようにしている。手まねきをする子が隼一に、代われ、と合図する。隼一は足首をつかむ。皮膚がぬるぬるとすべる。もう片方の足首をつかんでいる子も呼吸をしに上がってしまう。つかまえられている子は激しく抵抗をする。口と鼻から大きなあぶくを吹き出す。隼一のつかんでいる手を二回叩かれる。ギブアップの合図。

手を離した。隼一も顔を上げようと上へ向かった。片足をつかまえられて、下に引っぱり込まれる。もう片方の足にも、ひとり、絡みつく。隼一は呼吸ができない。相手ふたりは可笑しそうに笑っている。そのふたりの顔が、自分の吐き出すあぶくのしろさで、見えなくなる。なにも見えなくなった視界と同様に、意識もまっしろになる。

だいじょうぶか?

つぎの瞬間、生温かくざらざらしたコンクリートの壁にへばりついていた。

「聞こえるか?」

耳もとで男の声。

水を吐き激しく咳をした。へばりついているのは壁ではなく、プールサイドの地面だと気づいた。ざらざらしたコンクリートの温度が肌に伝わってくる。むせ返って喉が痛くなる。自分を包囲する野次馬の子供たちの顔と顔の隙間から太陽の光が覗く。耳の中から溶け出るように水が流れ出すと、とたんに世界が現実感をとり戻した。肘をついて起き上がると、そばで監視員の先生が、だいじょうぶか? と、もう一回尋ねた。

「だいじょうぶです」

6

男子更衣室の中はぬれた子供たちの裸の匂いで気分が悪くなるほど飽和している。

「さっき、ごめんな」

腰にタオルを巻きつけ、打ちっ放しの壁にもたれて着換えていると、隼一を溺れさせたふたりのうちのひとりで、竜也という名前の子がすまなさそうに声をかけてきた。

「べつにいいよ」

「本当、ごめん」

両手を合わせて頭を下げる。

「うん」

隼一はパンツを履いてからタオルを外した。

「他の子は?」

「もう帰った」

竜也はもう着換え終わっている。

隼一はプールバッグに水着とタオルとゴーグルを押し込むと、棚の奥から熱気でぐったりしてしまったつゆくさをとり、散乱した床に落ちているはずの自分のサンダルを探した。

じめじめした更衣室を出ると空気がやけに涼しく思えた。竜也は隣で大きく伸びをする。

つつじの植え込みの前に麦わら帽子の女の人が立っているのを見つけた。

近寄っていく。隼一が立ち止まるまで、黙ってじっとこちらを見つめていた。

「遊んでて、溺れたんだって? 危険なことはやめてよ。私の責任になるんだから」

「ごめんなさい」

隼一は頭を下げる。

あからさまにため息をつき、麦わら帽子はふり返って校舎のほうへ歩き出した。

竜也が隣で、「小言のために待ってたのかな? ヤな奴」と言った。

隼一は走り出し麦わら帽子を追い駆けた。

隼一に気づき、ふり返った。

「なに?」

「小言のために、あそこで待っていたの?」

「そうよ」

隼一はなんだかうれしくなって、笑った。

「なによ」

「ありがとう」

相手は黙る。

「心配してくれて、ありがとう!」

隼一はふり返って駆け出し、竜也といっしょに通用門を出た。

踏切にさしかかり、立ち止まると、竜也が口をひらく。

「お前、戸波と仲いいの?」

「戸波って?」

「さっき、話してたじゃん。麦わら帽子の先生」

「きょう初めて会って話した」

「おれ、あいつ嫌いなんだ。三年のとき担任で、上靴忘れたら一日じゅう裸足でいろって言われた。真冬に。廊下つめたいし、最悪だった。他のやつもみんなあいつ嫌ってるよ」

遮断機が上がる。

「じゃ、おれこっちだし」

踏切を渡らずに、竜也は線路沿いの道を行ってしまった。

7

アサヒビールのロゴが消えかかったガラスコップを両手で持ち、家じゅうをうろうろ歩き回った。中に挿したつゆくさはコップのふちにしなだれて、生き返るようには思えなかった。

「どうしたの?」

さっきから不審に思っていた伯母が、二階へ上がろうとしている隼一を呼び止めた。

「置き場所、どこがいいかなって思って」

伯母はそのコップをとり上げると、いとも簡単にリビングのテレビの上へ、とんと置いた。その場所は、万が一水がこぼれたらいけないと思い、隼一が心の中でまっさきに却下した選択肢だった。

クーラーを効かせたリビング。昼食はオムライス。スプーンの背でケチャップをのばす。うすい黄色い膜を裂く。向かい側にすわる伯母がわかめの味噌汁をスプーンですくって口に運ぶ。そのおわんを持つ左手に、指環を見つけた。

「それ」

「え?」

「けっこんゆびわ?」

「そうだよ」

「けっこんゆびわって左手?」

「左手の薬指」

そう言って、記者会見みたいに手のこうをこちらに向ける伯母に、「伯母ちゃんって、なん才?」ときいてみた。

「四十一才」

麦わら帽子の戸波先生がはめていた指環は、どちらのどの指だったか、思い出せない。

甘夏みかんをデザートに食べながら、伯母が隼一に言う。

「お昼から留守番お願いできるかな? 伯母ちゃん、出かけるから」

「どこ行くの?」

なんの気なしにきいたら、伯母は一瞬口ごもる。

「病院」

「お父さん?」

「んーん、伯母ちゃんがね、ちょっと」

「大丈夫?」

「大丈夫だよ。ありがとう」

伯母が出かけると、隼一はクーラー消したてのリビングで、ひえたフローリングの上をえんえん歩き回って過ごした。

窓を開けると、熱気が肌にさわるのを感じるくらいひどかった。リビングのすべての窓をドアを全開にして、湿った熱気に一気にやられながら自分の寝室へ向かった。

網戸を開けて縁側にすわり、雑草が占領する庭を眺める。ぶら下げた足のつま先を、地面のつっかけに下ろした。さしあたり足と足の間に生えている草の根もとをつかんで、思いっ切り足を踏んばる。根が頑丈にはり巡らされていて、引っこ抜いたはずみで、地面がひっくり返った。

夢中というより、むきになった。土の下や草のわけ目から、かぶとむしの幼虫が飛び出そうが、ごきぶりのしがいが飛び出そうが、まるで平気だった。ただ草の匂いと腐ったような土の臭気が手に染みつくことだけを我慢した。汗が流れて目に入っても、目をつぶりさえすれば問題なかった。

ふと、我に返って顔を上げたら、庭のまんなかまで来ていた。塀の影に隠されて、背の高い雑草に完全に囲まれた、犬小屋を見つけた。小屋の中にはきたない毛布と鎖と首輪とえさ入れが見えた。あたためるものも繋ぎ止めるものも、役割のための対象を失った道具たちはゴミ同然に存在していた。

「隼一くん」

背中で声がしてふり返る。伯母が、ガラス戸の向こうに立っていた。網戸の桟に手をかけて、サッシをまたぎ、縁側に踏み出す。鞄以外に、コンビニの袋を提げていた。伯母は眩しそうに笑った。

「ゼリー買ってきた。食べよ」

「うん」

隼一は縁側を上がり、洗面所へ行って、ハンドソープで手をよく洗った。皮膚のこまかい溝に土の焦げ茶色が入り込んで、どんなに念入りにゆすいでも落ちない。何度も泡立てて洗ったせいで、今度はどんなに洗い流してもハンドソープの香りが落ちなくなった。ぬれた手をふりながらリビングに来たけれど、伯母はいない。

伯母はまだガラス戸のサッシに寄りかかり、庭を眺めていた。戻ってきた隼一を見てやさしく笑い、手まねきをする。

「ここで食べよ」

縁側にふたりしてならんですわって、耕されてしまった庭の乱暴さと半端さを黙って眺めた。伯母はビニール袋からゼリーを一個出して、隼一に渡す。

「サイダーも飲む?」

「うん、飲む」

伯母はビニール袋から500ミリのペットボトルをとり出しキャップをひねり開ける。いきなり立ち上がり、台所から湯のみを持って戻ってきて、注いで隼一にさし出した。

「ありがとう」

茶しぶの見える湯のみの底から上がってきた小さな泡がどんどんはじけ飛んでいく。隼一は包装をやぶってプラスティックのひらべったいスプーンを出した。ゼリーをこまかく砕いて、口に運んだ。

伯母はゼリーもサイダーも口にしない。足をくずして畳の上にすわり、隼一の口元をじっと見つめる。

隼一は湯のみを両手でつつみ、手のひらに伝わるつめたさを味わった。伯母は可笑しそうに言う。

「ぬるくなっちゃうよ」

「うん」

「ね、隼一くん」

隼一はふり向く。伯母は笑っていない。

「ね、伯母ちゃんの子にならない?」

伯母はすがるようなまなざしで隼一を見る。

「隼一くんが欲しいもの、全部買ってあげるから」

隼一は伯母から目線をそらさない。

「ね? 伯母ちゃんの子供にならない? 欲しいものなんでも買ってあげるよ?」

伯母は必死な表情で隼一を見る。

隼一は泣きそうになる。なにも言えない。ただ首を横にふることしかできない。

電話が鳴る。伯母はリビングへ行ってしまった。

ゼリーをかき込み、サイダーを庭にこぼす。台所へ湯のみを持っていき流しの中へ置くと、リビングのほうで電話を切った伯母が、隼一に話しかけているとも独り言ともつかない言い方で「つゆくさ、もう復活してる」と、つぶやいた声が聞こえた。台所へ湯のみを持っていき流しの中へ置くと、リビングのほうで電話を切った伯母が、隼一に話しかけているとも独り言ともつかない言い方で「つゆくさ、もう復活してる」と、つぶやいた声が聞こえた。

8

蛍光灯の紐を引く。

二重の円のうちの一つが消える。もう一回引くと、もう一つも消えて、オレンジの電球だけが残った。

もう一回引くと、もう一つも消えて、オレンジの電球だけが残った。

ふとんに仰向けに寝そべる。

蛍光灯の紐が、まるでふり子のように、メトロノームのように、リズムを刻んで規則的にふれる。

タオルケットを胸まで引き上げた。

網戸越しの庭。すぐそこで鳴っている虫の声。すぐそこで鳴っている虫の声。たんす。引越屋の段ボール箱。仏壇の仏様。天井に下がる蛍光灯。たんす。オレンジ色の暗闇。天井に下がる蛍光灯。

ふれる蛍光灯の紐のリズムに合わせて、部屋じゅうのあらゆるものが、ゆれ動き出す。音を刻みながら。しだいに、みるみる、ゆれは激しくなる。遊園地で乗ったことのあるバイキングみたいに、体ごと大きくゆさぶられて、三半規管がおかされる。

オレンジ色の暗闇。

フラッシュバックする。

ドアを開けると、まっ暗で、なにをしているのかよく見えなかった隼一は手探りで照明のスイッチを押した。押したのに暗闇に変化はない。目が慣れてくる。

「ごめんな」

父の声がして、椅子が蹴られた。だらん、と足が宙にぶら下がるのがわかった。隼一はあわてて目の前に両手を伸ばし、天井から下がった父の体を抱きしめた。ふり子のようにふれないようにきつくきつく抱きしめた。

隼一は必死に、記憶にふたをしようと努める。

ごめんな。ごめんな。ごめんな。

ガムになった言葉が、いまでも鼓膜にへばりついている。

ごめんな。ごめんな。ごめんな。

涙が溢れ出て顔じゅうをびちょびちょにする。苦しくて本気で戻しそうになる。膝をついて、なんとか立ち上がって、やっとの思いで蛍光灯の紐を引いた。

明滅して、明るくなった部屋はしんとしていた。ふれ出さないよう紐をまだしっかりにぎりしめたまま、足の裏でたしかな畳の感触を踏みしめた。足下にオバQの単行本が落ちている。ページは茶けているけれど、きれいに読まれている。本のいちばん最後のページに記載された発行日は、隼一の生まれるなん十年か前の年月日。その表紙のカバーをはずせば、サインペンで書かれた子供の字で、父の名前があることを知っている。

ガラス戸に映る、部屋に立つ自分の全身を見た。そのままもう一度、ゆっくり紐を引く。一回、二回。三回。完全に暗くなったガラスの向こうに、外灯の明かりに照らされ、はっきりと夜の庭が浮かんだ。

虫の声が呼んでいる。

9

踏切で足を止めた。

口笛が聞こえた気がした。

最終電車の済んだ駅は暗い。無反応の踏切のまんなかで、耳をすまし、闇の中へつづいていく線路の先に目をやった。線路は山際でカーブを描く。隼一ははしごを上るときと同じような、危なっかしいぶん期待の膨らむ気持ちで、つづいていく線路の敷き板に一歩一歩足をのせる。カーブを曲がると、山肌のへこんだところに、線路との間のスペースがある。そこに、きのう出会った、あの少年を見つけた。

隼一を見ても、さして驚きもせず口笛をつづけ、左手に持ったチャッカマンで右手の花火に火を点ける。勢いよく火花が噴き出す。少年はそれをふり回す。けむりが生き物みたいにむくむくと動き出し、隼一のいる線路のところまで立ち込めてきた。背の高い常夜灯の明かりのほうへ、まるで吸い込まれていくかのようにけむりは空へ空へと上がっていく。

隼一は線路から、少年のいるところまで歩いていく。

少年はしぼんでしまった花火を水につっ込み、セロファン包装の袋の上に散らかった新しい花火を拾ってまた火を点けた。水をはられているのは黄色いプラスティック製の仕切りの付いたバケツで、図画の授業で使う筆洗だった。脇には水の入ったペットボトルが倒れている。

「名前、なんていうの?」

隼一はきいた。

少年は花火を見つめたまま、「初」と答え、また口笛をつづけて、花火をふり回した。

隼一は筆洗の前にしゃがみ、隣に置かれたセロファンの袋を指でつまんだ。封の切られていない新品の花火セットが、あとまだ三袋残っている。封を切られているのは二袋目だった。

口笛を止めて、少年は「やる?」と隼一に笑いかける。

「このバケツ、絵の具の筆を洗うものだよ。こんなふうに使うものじゃない」

隼一の言葉に、少年はきょとんとする。

「だれが決めたの?」

少年の声は隼一を動揺させる。しかしその動揺の種類は「不安」や「怯え」ではなく、むしろ「期待」や「羨望」に近かった。

隼一が「大人だよ」と、返したら、少年はふわりと笑った。

「なんでも大人のせいにしちゃいけないよ」

「どうして?」

「大人になったときに困るのは自分だから」

悪くない気持ちで、隼一はセロファンの上から一本花火を選びとり、立ち上がった。

「やる」

隼一がさし出した花火の先に少年は火を点ける。

「口笛、夜吹くと蛇が出るんだって」

初は驚いたように、そしてとてもうれしそうにして、「そう聞いたから吹いてんの」と言った。

「蛇が出たら花火でやっつけるんだ」

線路はけわしい土手の上にある。土手の下は畑のはずだけど、暗くて、街灯に照らされている線路よりも向こうは、まったく見えない。雑草が地面を隠しているせいで、土手の高さやけわしさも、実はさっぱり見当がつかない。

「こんな真夜中に家を出ても、親は怒らないの?」

隼一の質問に、初はなにも言わずにただ笑っている。

「なんで笑うの?」

「線香花火は好き?」

「え?」

「線香花火。好きだったら全部あげるよ」

「いらない。線香花火は嫌いだ」

「おれも」

初のほほえみが、隼一の瞳の水晶体を突き抜けて心まで見透かしているかのような、そんな気がした。

初は突然走り出し、線路の敷き石を一個拾い上げると、思い切りふりかぶり見えない土手の向こうへ、闇へ向かって、投げつけた。また拾っては、投げる。いくつも、いくつも、拾っては投げた。

「あの辺に空き家があるんだよ! ぼろ家! その窓を割ってやろうと思って!」

ふりかぶっては闇へ礫を投げつける初の後ろ姿を、線路上を照らすための街灯が、スポットライトのように浮かび上がらせている。

隼一も負けずに走って、線路の敷き石を一個拾い上げ、ふりかぶっては闇へ礫を投げつける。礫は音もなく闇へ吸い込まれていく。いくつも、いくつも。勢いあまって体ごと放り込まれないように。隼一は自分が久しぶりにこんなにも心が浮かれていることに気づいていた。体ごと、心ごと放り込んでやりたい気持ちで、いくつも、いくつも。投げつける。むきになって投げつけつづける隼一の隣で、初はもう投げる行為をやめ、線路にすわり花火のつづきをしている。可笑しそうに言う。

「あぶないよ」

隼一は体が熱くなって顔が熱くなって汗がこぼれて息が上がっても投げつけるのをやめない。

ガラスの割れる音がした。

肩で息をする隼一を見ながら、初はチャッカマンをカチカチいわす。

「夜になるとね、中学生か高校生くらいの若い男と女が、よくあの空き家にしのび込んでいることがあるんだよ」

隼一の手に花火を持たせ火を点けた。

隼一はそれを闇の中の見えない的へ投げ込んだ。

10

太陽の威力で、うつ伏せた隼一の背中とプールサイドのコンクリートは同じスピードで灼けていく。ぺたぺたいう足音と影が耳もとまで近づいてきて立ち止まる。影が寝そべっている隼一の顔に重なる。すぐそばで水飛沫と子供たちの声。蝉の声。

隼一は目をあける。

「なにしてんの?」

空の方向から竜也の声がする。完璧な逆光になって見えない顔。日を受けた髪の端が透かされて茶色く光る。

「こうらぼし」

「え、なにそれコーラ?」

「言わない? こうらぼしって」

「知らない。泳ごうぜ。競争しない?」

「うん」

目をとじる隼一。しばらくたってから起き上がる。

「ねむいの?」

「んー」

「ねぼけてる?」

「んー、うん」

「あははっ」

こりもせずだれかがプールに飛び込む。監視員が笛を吹く。

「きょう戸波の顔見た?」

「麦わら帽子の先生?」

「うん。見た?」

「んーん」

竜也は可笑しそうに話す。

「ギャグマンガで、パンチくらったときみたいなさ、目のところにまぁるいあざができてんの。青いの」

そう言って竜也は冗談めかし、げんこつをゆっくり隼一の目に近づけていく。

監視員にゆり起こされたとき、プールには隼一以外の子供の姿はなくなっていた。隼一は日に灼けからからになった肌を手のひらでさすった。ベンチに麦わら帽子の女の人がすわっている姿がぼんやり見えた。

戸波先生は監視員の先生に、あ、私閉めときますから、と言ってプールの鍵を受けとり、立ち上がってこちらへ歩いてきた。片手に持っていたフェイスタオルを脇に置くと、プールのへりに腰かけて足を水に浸けた。

隼一は戸波先生の背中を見つめた。

先生はふり返らず、足を水面でばたつかせたりして、かるい水音を立てた。

監視員の先生がプールからいなくなると、戸波先生は隼一にふり返り、笑って手まねきする。右側の目の周りに、痛そうな青いあざ。フェイスタオルに包んでいた二本の細いスチール缶を隼一の前にさし出す。カルピスソーダとカルピスウォーター。

「炭酸と、炭酸じゃないほう。どっちのがいい?」

「炭酸じゃ、ないほう」

カルピスウォーターの缶を隼一の前に置き、自分はカルピスソーダのプルタブを開けて、喉を鳴らして飲む。

「いいの? 飲んで」

「ここの生徒じゃないからいいんだよ」

隼一は先生の隣へ行き、いっしょにプールの水に足を浸ける。

「でも、プールで飲むのは禁止されてるから秘密ね」

麦わら帽子の影になった横顔は涼しそうに目を細め、足をパシャパシャさせる。右手で缶を持ち、左手はプールサイドについている。隼一はプルタブを開けてカルピスを飲みながら、目の前に置かれたその左手を見つめる。薬指にはめられた、傷だらけの指環。

「つゆくさ、ぐったりしてもうダメかと思ったけど、水に浸けたら生き返った」

「強いからね」と、先生は言った。

「そっちの耳、全然聞こえないの?」

「聞こえるよ。耳もとで話されたら」

隼一は「ごめんなさい」と言った。

先生は不思議そうに隼一を見る。

「こないだ、植え込みのつつじの枝を折ってごめんなさい」

「ああ」

「あのときつつじの枝を折って、地面に絵を描いてたんだ。お父さんと、お母さんの似顔絵。でもかわいた地面はしろっぽくて、固くて、あんまり思うように描けなかった。空から雨が一滴か二滴落ちてきたかと思ったら、一気に本降りに降り出して、苦労のわりに全然描けなかった地面の絵は、ダメ押しで夕立ちになぐり消されてしまったよ。蝉は鳴くのをやめなくて、たたかってるみたいだった。夕立ちと、たたかってるみたいだった」

隼一は先生の左手に触れ、その左手を両手で包む。大事に扱いながら、指環を抜きとる。自分の手にのせて、指環を見つめた。

「先生、結婚なん年目? だんなさんはまだやさしい?」

先生はほほえむだけでなにも言わない。

「ふうん」

隼一は右手をふり上げ指環を水面に投げつける。

先生は静かに、「とってきなさい」と言う。

「お母さんはセックスしたんだ。お父さん以外の人と。それでね、しんじゃったよ。おれは、ごめんなさいっていう言葉が嫌いだ!」

隼一は立ち上がってプールにジャンプした。宙に浮く。つま先が水面に触れて、隼一の背景がプールサイドの風景からしろい泡にまみれた水中へと変わった。泡は上に流れ、隼一はプールの底へ潜る。簡単に指環は見つかった。

先生はプールのへりに腰かけ、水から顔を上げた隼一にきいた。

「勝負はどっちが勝ったの? 夕立ちと蝉。どっちが勝った?」

「そんなの、夕立ちに、決まってる」

先生は口をつぐむ。

「でも雨が止んだら、なんにもなかったような顔をして蝉は元気にさわいでいたよ。つぎの日に見たら地面の絵も、最初からなんにもなかったみたいに、折れたつつじの枝だけが残ってた」

「そう」

かなしいのに、笑ったりするくらいなら。

隼一は先生に向かって水をかけた。

麦わら帽子がぬれて、七分袖のシャツもぬれた。

「先生、その目だれにやられたの? その耳、だれにやられた? 腕のあざ痛くない? 先生、結婚なん年目? だんなさん、やさしい?」

先生は笑って、泣き出す。

隼一は力を込めて水面をなぐった。

「大人なのに、泣かないでよ」

水の中を歩いていき、先生とさし向かい、ぬれた手で先生の左手をとると、薬指に指環をはめた。プールサイドに上がり、泣きじゃくる先生の横にしゃがんで、帽子越しの頭をなでた。

「泣かないで。よちよち」

耳もとで言った。

11

半分残った雑草を、全部庭から引っこ抜いた。伯母は二階でふとんを干している。

真上の青空を、飛行機が通過する。

隼一は足もとに散らばった、引っこ抜かれたばかりの雑草を蹴った。

「終わったー!」

ふとんを叩く音が飛んでくる。

犬小屋は確かにここにある。

「伯母ちゃん! 終わったよ!」

ふとんを叩く音が止まない。

「伯母ちゃん!」

隼一は、あまりに上を向きすぎて、青空に吸収されそうな錯覚がする。雲の動きは、止まらない。

「伯母ちゃん!」

伯母ちゃん!

雲の動きが、止まった。空の動きは止まらない。隼一の足もとに散らばった、引っこ抜かれたばかりの雑草。塀の陰で息をひそめている犬小屋。ふとんを叩く音が止まない。蝉の声が止まない。太陽の威力も、こぼれ落ちて土にしみこむ汗の流れも。

伯母ちゃん!

「どうかした?」

伯母が縁側に立って、こちらを不思議そうに見つめている。

隼一は耳鳴りを聴いた。真夏の昼間の、止めどなく流れつづける雑音がとぎれた、一瞬の静寂が、耳鳴りに聴こえた。すぐつぎの瞬間、また蝉が叫びを始める。

「いつからそこにいた?」

ふとんの音は止んでいる。

「さっき、から?」

隼一は笑顔を作り、首を横にふった。

「なんでもない」

伯母も笑い、「ごくろうさま。おやつにしよ?」

隼一は満面の笑顔でうなずいた。

愛情が欲しい。でも、欲しい愛情はこれじゃない。愛情が欲しい。愛情が。愛情が欲しい。でも欲しい愛情は、これじゃない。

心の中でくり返しながら、隼一は湯舟に浸かり、手のひらで湯をすくってはこぼしてあそんだ。伯父が入り、つぎに伯母が入り、三番目であたたかいお湯に肩まで浸かりながら、三番目のわりに透き通っている湯を見つめた。手ですくってはこぼして、その音を聴いてあそんだ。

12

「だいだらぼっちは朝が待ち切れなかったんだ」

チャッカマンのスイッチを押したり放したりして、小さな炎を見つめながら、隼一は線路にすわっている。

「だから夜の空には、こじあけようとした爪跡みたいな細い月があるんだ。爪跡はすこしずつひらいて、いつか満月になる。でもそれ以上は無理だった。指をつっ込んで、空をやぶることはできなかったんだ。月は自然ととじていく」

土手の下は相変わらずの暗がりでなにも見えない。初は線路の上に立ち、バランスをとりながら、手を伸ばして空にかざした。

「ほんとうだ。同じ大きさだ」

今夜の、細い月。隼一も夜の空に手をかざし、片目をつぶる。ちょうど、爪の伸びた部分と、同じ大きさ。今夜の月。

「こんな小さな爪じゃ、プチトマトのへたくらいしかちぎれない」初は素早い動きで蚊を叩いた。隼一の手からチャッカマンを奪いとり、つぶしたしがいを燃やす。けむりが上がって、たんぱく質の焦げた匂いがした。

「この前の蝉、どうしたの?」

「いつの蝉?」

「川のそばで、おれの手から奪ってったやつ」

「ああ」

「燃した?」

「燃してないよ。蝉は逃がした」

「どこに?」

いいところ、と初は言った。

「いいところ?」

初は筆洗の水を草むらに捨てた。余った線香花火の束をズボンの後ろポケットにねじ込む。チャッカマンを筆洗に挿して、水のペットボトルを隼一の腕に持たせる。

「連れてったげようか? これから」

隼一が、どこに? ときくと、初はまた「いいところ」とだけ答えた。

小学校の通用門は施錠されていて、初はかんぬきに足をかけて、筆洗やチャッカマンを手に持ったままよじのぼり、乗り越える。隼一もペットボトルを抱えた状態でよじのぼり、門を乗り越えて、飛び下りた。バン! と着地した、つっかけサンダルの足の裏がじんと響いて、しばらく動けない。痛みが治まるのを待って、どんどん先を行く初の背中を追い駆けた。

昼間見たときとは違い、魂が抜けたように、そのそれぞれが暗がりで沈黙している。プールのフェンス。更衣室。つつじの植え込み。校庭のバスケットゴール。手洗い場。下駄箱。平気そうな初の後ろで、隼一は闇に恐怖する。校舎の入り口という入り口は、すべてシャッターで閉じられていた。初は校舎に近づき、片っ端から窓に手をかけ、鍵のかけ忘れられたところを探す。窓のガラスには自分と初の顔が反射するだけで、中の様子はまるで見えない。隼一はできるだけ目をそらし、常夜灯に集まる虫の動きばかりを見つめた。

「あった!」

見つけた初が一気に開けた。窓がスライドして、四角形に切り開かれた向こう側の闇。初は、サッシに足をひょいとかけ、暗闇へ、飛び降りた。着地した音が廊下に響く。初の足音は遠ざかり、校舎の外に置き去りになった隼一はたちまち孤独感で恐怖心が増す。心細くて、あわてて自分も窓のサッシに足をかけ、飛び込んだ。

窓からの着地を失敗して膝を打った。埃っぽい廊下に転がった。闇に向かって、がむしゃらに叫ぶ。

「初! おれ! 暗いのダメなんだ! ひとりにしないで! 初! どこ! 膝が痛い! 見えない! たすけて! 初! 初! 初! おれ! 怖い! たすけて!」

闇が廊下の床が窓ガラスが教室のとびらが壁が天井が急速に迫る。襲いかかってくる! 隼一はパニックになる。声は蹴り飛ばされる。叫べば叫ぶほど自分にはね返る。

「怖い! たすけて! たすけて! たすけて! 初! いやだ! 怖い! お父さん! たすけて! 見えない! お父さん! ひとりにしないで! たすけて!」

ひとりにしないで!

隼一はくず折れて泣きながらいつのまにか戻ってきていた初の体にしがみついている。初はつっ立ったまま、動こうとしない。隼一は困っている初の顔を見たくはなかった。

「大丈夫だよ」

きょとんとした初の声が頭の上でする。隼一は顔を上げる。

「よく見て。よく見れば、闇なんか怖くないよ」

暗闇なんか見たくない。ただその声だけは信じることができる。この声にしたがえばいい。この声が、正しい。

目が慣れれば、闇は急に薄くなった。まだ怖くて、初の腕につかまっている。初の顔が見えた。いつものように笑いかける。

「こっちだよ」

初の案内するほうへ、手を引かれて歩いた。

「ここだよ」

教室のとびらが開かれる。

初が教室の中に入ったので、後につづいて隼一も足を踏み入れた。

黒板。教壇。教卓。ならんだ机と椅子。

初は筆洗とチャッカマンをてきとうにその辺に置いて、勝手に椅子を引いて席につく。隼一も、席にすわった。

葉のしげった太い幹が、窓のすぐ外、常夜灯に明るく照らし出されている。そのしっかりした幹に蝉の幼虫はしがみつき、ぱっくり割れた背中からしろい姿を現していた。もう完全に殻を抜け出した者もいる。はねをかわかしている。まだ胸の辺りまでしか出ていなくて背をそらしている者もいる。その二匹以外は、抜け殻だけがそこにしがみついていた。抜け殻にしがみついた抜け殻もあった。

「好きなんだ。この場所」

初の声の質感は、羽化したばかりの蝉のしろさに、その神秘性に、似ている。

「いつもこうやって、ひとりだけで遊んでいるの?」

「そうだよ。いつもひとりだよ」

「楽しい?」

「楽しいよ」

隼一は耳をすまして、初の声を聴いた。

「初は、不思議だね」

「なにが?」

「なんていうか」

「なんにも不思議じゃないよ」

「不思議だよ」

「たとえば?」

「たとえば、たとえば怖いものが初にはあるの?」

「怖いもの?」

「おれは暗闇が怖いから。すごく怖いから。初には、怖いものはある?」

「べつにないかも」

「やっぱり」

「けど、苦手なものはたくさんあるよ」

「たとえば?」

「太陽」

初はここからはどんな顔をしているのかわからない。机に伏せて、窓の外を見ている。

「初は昼間は遊ばないの?」

「遊べないんだ」

「遊べない?」

「うん。太陽が苦手だから」

隼一は笑う。

「遊べないくらい苦手なの?」

初もフッと息で笑った。

「そうだよ。日に当たると、全身がかゆくなる」

「なにそれ」

「ほんとうだよ」

「昼間に遊びたいとは思わない?」

「昼間ここへ来たことある?」

初はきいた。

「プールに来てるよ。あと中庭に行ったよ」

「どんな感じ?」

「中庭?」

「うん。昼間の学校って」

「いろんなものがまぶしいよ。プールの水とか。プールに来る子たちの服の色とか。空とか。中庭にある植物の色とか、花の色とか」

「光じゃなくて色がまぶしいの?」

「そうだよ」

「そっか」

しんとした教室に虫の声が浸透する。

「たまに、こうやってるとさ、そのまま眠って朝になってしまうことがあるんだ。そういうとき風景を見る余裕もなくて、逃げるみたいに帰り道を走って、太陽自身はなにもしていないのに、いじめようとしてくるわけでもないのに、走って逃げて、自分には明るい場所が似合わないってこと、実感するんだ。痛いくらい。思い知るんだよ」

「でも、夜が、初にはすごく似合ってる」

隼一は言った。

「夜が似合うなんてぜいたくだよ。おれも夜が似合いたい」

たとえばでっかいパレットナイフかなんかで、教室の天井と、床と、四枚の壁を外界から切り離せたら、この空間は虫の声も常夜灯のうす明かりも届かない、完全な闇と静けさにすとんと浮かび上がることができるのに。そうすればなにも聞かなくて済むしなにも見なくても済む。嫌いなものも欲しいものも大事なものもいっぺんにすてて。

太陽光線がまぶた越しにでも眩しくて、顔がやたらとあつくて、たまらなくて、目を覚ました。

すりガラスに光が射す。廊下側のすりガラス窓。机と椅子にも。教卓にも、教壇にも、黒板にも。光が射す。後ろの黒板。ロッカー。掃除用具入れ。教室じゅうどこにも初の姿はなかった。筆洗も、水のペットボトルも。

窓を開けて新しい空気を入れた。しげった樹の幹に蝉の抜け殻がいくつもしがみついている。窓のサッシに足をかけて、外へ、飛び降りた。

13

樹の根が這った地面。コンクリートの段差を上がると、花壇が見えた。レンガ敷きの中庭が広がっている。隼一はふり返って見た。だれもいない教室の窓ガラスに光が反射している。陽射しが強くて、髪が熱を吸収する。こめかみから汗が流れる。中庭を端から端まで走って回って、麦わら帽子の先生がいないのを見てとると、あきらめて校舎に入った。渡り廊下から日陰に入って、保健室と向かい合わせになった手洗い場を見つけた。水道をひねり、くちびるを蛇口に近づけ喉を鳴らしてごくごく飲んだ。ぬるいけれど、つめたい水。両手を合わせてばしゃばしゃ洗い、蛇口の首にぶら提がっているレモンの石鹸で泡を立て、顔を洗った。頭も洗った。首も洗った。シャツが胸や背中の辺りまでぬれて、いったん脱いで絞ってからそれで髪をふき、また絞って着た。

陽射しの強いグラウンドに立つと、すでにシャツはかわき始める。通用門のほうで、プールを終えた子供たちがもう帰り始めているのが見えた。隼一はグラウンドのまんなかを駆け出して、更衣室の外で花壇に腰かけ友達と喋っている水着姿の竜也を見つける。竜也は隼一を見るとうれしそうに手をふった。

「竜也!」

隼一は駆け寄り、間髪入れずに言う。

「いっしょに帰ろう!」

通用門をならんで出ながら、髪のぬれた隼一を見て、竜也は興味津々に問う。

「お前プール来てたの? ちこく? なんで手ぶら?」

つっかけた靴を、足を蹴り上げ空へ飛ばす。道路に叩きつけられて転がった。畑と家並のつづく道。つっかけていた庭履き用のサンダルは、思い通りに飛ばなくてがっかりだった。

「晴れ!」

「雨!」

表向きにとまった竜也のスニーカーと、裏返った隼一のサンダル。ふたりはけんけんして熱を上げるアスファルトの上に落ちた履き物を拾いに行く。昼時のいちばんあつい時間帯で、道を歩く人通りは極端に少ない。民家は玄関を開け放して、だれかが打ち水をしたばかりのアスファルトがひやかしにもならないくらい一瞬で元に戻る。

アスファルトに裸足で触れて、その熱にあわてて引っ込める。

「あちぃっ! 道路めちゃくちゃ熱くなってる!」

竜也が隼一に笑いかける。

隼一は竜也の目を見て言った。

「夜中に家を抜け出して」

「え?」

「最近、夜中に家を抜け出して、線路道で花火してるんだ。友達と」

「ともだち?」

「それで、きのうは花火した後に、学校にしのび込んで遊んで、気づいたら教室で眠っちゃってて、起きたらその子はいなくて、手洗い場で顔を洗って、それでさっき、竜也と会ったの」

「じゃ家に帰ってないの? だからそんなかっこしてんのか!」

「うん。そう」

「すっげー怒られんじゃない? 警察とか呼んで、そーさく願いとか出して、帰ったらパトカーがならんでたりして」

「そんなだったらどうしよう」

「リビングのソファで逆探知! 電話鳴るたび、奥さん、なるべく話を長引かせてくださいとか刑事が言うの!」

踏切にさしかかり、じゃ、と手を上げて別れようとする竜也の腕をガッとつかんだ。

「コンビニ行こうよ! そこの」

踏切を渡ったところにあるコンビニに入って涼んだ。買う気もなく、駄菓子コーナーでしゃがみ込みチロルチョコをなんとなく見ていると、竜也にしかめっつらをされた。

「チョコぉ? アイス買おうぜ」

「お金ない」

「おごってやるから!」

コンビニの表のベンチで、スイカバーの包装をやぶった。森林公園の青々した木の葉のゆれる音が、車道の向こうから風に乗ってやってくる。スイカバーの鋭角をかじった。歯形に欠けたそれを見つめる。

「お前ってさ、学校違うんだろ?」

「うん」

「夏休み終わったら帰っちゃうの?」

「さぁ、わかんない」

「二学期とか、どうすんの?」

「さぁ、どうなるんだろ」

スイカバーの表面はすぐにしろく曇って、溶け出し始める。車道を横切ろうとした歩行者が、走ってきた車にクラクションを鳴らされる。木々がざわめく。

「わかんない。夏は雑音が多いね」

こぼれ落ちる前に舌を出してなめて、つめたさを味わう。顔を上げたら思わず大きなため息が出てしまい、ごまかそうと深く息を吸い込み深呼吸をした。

14

警察とか呼んで、そーさく願いとか出して、帰ったら家の前にパトカーがならんで、無線で本部と連絡をとっていた刑事が隼一の姿を見るとあわてて手元のスナップ写真と見比べて、パトカーを降りて近づいてきて、名前をきかれて、答えて、刑事は玄関に飛び込んで、玄関から伯父と伯母が飛び出して、伯母は泣きはらした目で駆け寄ってきて隼一の体を抱きしめて、伯父はくまのできた寝不足の顔でほっとして、伯母はよかったよかったと何度も言いながらずっと隼一の体を抱きしめて、痛いほど抱きしめつづけて。

角を曲がると、なんの変哲もない、伯父の家が見えた。一台もパトカーなんて見当たらない。しんとしている。

隼一の後ろから顔を出した竜也が、「パトカーないな」と言った。

隼一は鉄の門を開けて、庭へ回った。表の道路にいる竜也を手まねきする。網戸を開け、仏間に上がる。ふとんは敷かれたままになっている。段ボール箱の脇にあるオバQ。隼一はふとんの上に倒れて伏せた。体のあちこちが痛い。竜也はおもしろそうに部屋中をじろじろ見回す。

リビングで電話が鳴った。

隼一は上半身をがばっと起き上げ、緊張する。

リビングのソファで逆探知! 電話が鳴れば、奥さんなるべく話を長引かせてくださいとかゆって、犯人じゃないとわかった瞬間、新米刑事が脱力してソファにひっくり返って、ベテラン刑事があわてて叱って。

階段を下りてきた足音が急ぎ足でリビングに向かう。仏間の前を通り過ぎる伯母の姿が見えた。リビングからセールスを断る伯母の声が聞こえて、電話を切った後、仏間にひょいと顔を出し隼一に笑顔を見せた。その笑顔はなんのてらいもない。

「おかえり。プールから帰ってたんだね! あれ、お友達?」

あぐらをかいた隼一の背を、後ろに立った竜也が膝で小突いた。

15

「今夜はごちそう作るから!」

運転席で前方を見ながら伯母は言った。

通り過ぎていく窓外の畑や家並を見ていた隼一はふり返って「え! なんで?」ときいた。

「きょうはね、お祝いするのよ。ワイン買って、乾杯するの。隼一くんにはノンアルコールのシャンパンを買ってあげる」

「なんのお祝い?」

伯母はほほえみ、

「さぁなんでしょう?」思わせぶりに言った。

隼一は見当つかないふりをして笑って見せる。

「なに? なに?」

スーパーマーケットの駐車場では家族連ればかり目についた。調子に乗っていたずらをする弟と、それにうんざりして告げ口する姉や、大声で父親を呼び駆け出す靴紐のほどけた幼い子供。母の提げた大きな買い物袋の中に手をつっ込んで叱られる子。隼一がそんな光景ばかり眺めていると、貴重品を持って外へ出た伯母は車のドアを勢いよく閉め、リモコンキーでロックした。

「行こうか」

「うん!」

伯母はカートを押しながら、ワインに合う食材を選ぶ。

隼一は伯母から離れ、ひとりで歩いた。「本日の奉仕品!」と特別に設けられたコーナーに、お菓子が山積みにされていた。棚の間へ入ると、コンビニよりもはるかにたくさんの種類のお菓子が陳列されている。隼一はぼんやりと様々なデザインのパッケージを眺める。小さな女の子が手の中いっぱいに選んでいる。ラムネやチョコレートやガムがこぼれそうなほど溢れているのに、それでも足りないように選びつづける。

カートを押してきた伯母が隼一に声をかける。

「お菓子買う?」

「んーん。見てただけ。欲しいのなかった」

伯母はカートを押し、生鮮食品売り場へ向かう。かごの中でワインとシャンパンの瓶が音を立てる。伯母が肉や魚を選んでいる間、隼一が代わりにカートを押した。お菓子コーナーで見た小さな女の子とすれ違う。母親にじゃれついて、腕にぶら下がったりして、叱られてもこりずに笑って甘えつづける。母親の提げたかごの中には日用品や野菜にまぎれて、さっき女の子が選んでいたお菓子が山のように入っている。

ありがと、と言ってまた代わってカートを押し始める伯母の顔を隼一は見つめた。商品を見ていた伯母は視線に気づき、顔を上げて隼一を見ると、にこっとほほえむ。それで充分だった。

「隼一くんも好きなものじゃんじゃん選んでいいんだからね。きょうは特別だから」

「うん」

隼一は、心から笑って言えた。

「なにもいらない」

それでも浮かれた伯母は、無理にでも隼一に選ばせた。

隼一はマンゴーを選んだ。楽しかった。

あまり使ったことの無さそうなきれいなワイングラスに赤ワインが注がれて、伯父の席のテーブルに置かれた。大皿料理を囲んで席についた伯父と伯母と隼一は乾杯をした。お酒を飲めない伯母は、ジンジャーエールで乾杯した。隼一は自分のグラスではじけるノンアルコールのスパークリングワインを見つめると、一気飲みした。しゃっくりが止まらなくなった。

伯父は笑って、「こうやってると自分の息子みたいな感じがするなぁ」と言った。

伯父のとり皿へ揚げたてのウインナーとブロッコリーを入れながら、伯母はさりげなく切り出す。

「それでね、きょうは新しい家族の話をしようと思うの」

「お、ごちそうの真相だな」

伯父はすでに頬を赤らめ伯母に笑いかける。

隼一は自分のとり皿にミモザサラダを入れるけれど、上手くいかずテーブルにすこしこぼした。

「子供ができたの」

伯母は言った。

隼一はすこしだけこぼれたゆで玉子の黄身を台ふきでぬぐった。

伯母は自分のお腹に手を当て、「赤ちゃんが生まれるの」と言った。

顔を上げた隼一の目に、涙を流した伯母がすごくうれしそうに伯父に寄りかかっている幸せそうな姿が映った。

16

夜中のアスファルト道を照らす街灯の下で、よっこらよっこら歩いている蝉の幼虫をまた見つけた。あぶないよ、とつぶやいて、前のときのように手のひらですくい上げる。両手で持って車道を渡り、森林公園の石段に上がる。

樹の幹にしがみつかせる。手を離すと、ぼとっと落ちて根元で転がった。もう一回拾って、もがくそいつを幹にしがみつかせようとする。上手くいかないので地面にほうっておいたら、本能に導かれるように、自力で行き先を見つけ、よじのぼり出す。

踏切へ近づくにつれて耳をすました。遮断機を越え、踏切のまんなかで立ち止まった。口笛の音は聞こえない。線路道を歩く。いつもの場所に初の姿はなかった。隼一はひとりで線路にすわり、空に顔を上げ、初の真似をして口笛を吹こうとした。くちびるがかわいて、口の中もからからで音が出せない。線路に手のひらを当てた。心地良いつめたさ。遠くから口笛がすこしずつ近づいてくる。線路の上をふらつきもせず歩いてくる初のスニーカーのつま先が、隼一の置いた手と一センチも間隔をあけずに立ち止まり、じゃりの上に降りた。隣に腰を下ろした初が、隼一と同じ目の高さで笑う。

「こんばんは」

その笑顔を見ていたら、ふいに無性に太陽の下にいる初の姿を見たくなった。

黄色い筆洗と花火セットと水の入ったペットボトルを地面に置いて、「この前、チャッカマン忘れてきちゃった」と初は言った。

「教室に?」

「うん。さっき来る途中気づいた」

「ふうん」

「今からとり行く?」

「行かない」

隼一は闇の中に礫を一個投げた。

「あしたの昼間、行ってみない?」

初のほうを見た。太陽の下にいる場面をイメージしようとした。どうしても想像できない。

初は黙って隼一を見る。

「どうやっても昼間は外に出られない?」

「薬ぬって日に当たらないようなかっこうすれば、すこしは大丈夫だけど」

初はつまらなさそうに答え、闇のほうに顔を向ける。

「すごくきれいだよ。学校の中庭。戸波先生っていう先生が植物をいっぱい育ててるんだ。色とりどりで、夜よりもきれいだよ」

「蝉の羽化より?」

「人によるだろうけど」

初はまた黙る。街灯の明かりに引き寄せられて飛び回っている、その中からはぐれ飛んできた一匹の小さな虫をなんとなく目で追う。

「自分で見て、選んでみたら? どっちが好きか」

「うーん」

「決まり。あした、昼間にあの教室で」

「起きれるかな」

「来たら、マンガ貸したげる」

「マンガ?」

「オバQ。今じゃプレミアついてなかなか手に入らないやつ。おれの大事なものだけど、貸したげる」

初は線路のじゃりに目を落とし、やっと笑った。

「うん。貸して」

17

玄関のチャイムが鳴る。廊下を歩く伯母のスリッパの音。

「隼一くん! お友達が迎えに来てくれたよー」

その言葉に飛び起きた。あわてて玄関まで転がるように出ていくと、竜也がにやっと笑ったのが、寝ぼけてかすんだ視界に見えた。

「はははっ。きょうは家にいたんだ」

伯母は意味がわからず「?」という顔をする。

「したくするから待ってて!」

隼一は叫んでまた転がるように洗面所へ向かった。

竜也は街路樹の幹に止まった蝉の抜け殻に手を伸ばし、無理やりむしりとった。しっかりとしがみついていた六本足は見事に砕けた。両手でぐしゃぐしゃにつぶし、橋の上からせせらぐ川へ粉にして撒き散らす。隼一のほうをふり返って笑った。

「つぎ、雨降ったらさ、いっしょに見に来ようぜ。ここの川が増水してるところ。たまにへんなものが流されてたりしておもしろいんだ」

隼一は欠伸をしながら太陽から目を伏せる。

「へんなものって?」

「んー動物のしがいとか。生きているのも、たまに」

「ふうん」

「それなに?」

竜也は、隼一がプールバッグ以外にポリ製の手提げ袋を提げているのを見つけた。

「この前言った、夜いっしょに花火してる友達に貸してあげるんだ。マンガ。きょう、学校に来るから」

「え、なんのマンガ? 見して!」

手を出してきた竜也から手提げ袋をさっとよけて、「見せない。」

気を悪くした竜也は苛立たしげに「なんだよ。見せろよ!」大声を出した。

隼一は笑って、また今度ね、となだめた。

18

隼一は手だけ水に浸けて、目をつぶってプールサイドに寝そべっている。気まぐれに手だけ水で遊んだりする。

あははっあははっと、ベンチのほうから竜也の大げさな笑い声。なんとなく目をやると、他の友達とベンチにすわり笑っている竜也の手に、隼一の持ってきたオバQの単行本が見えた。隼一はベンチへ行き竜也の前で立ち止まる。

竜也は顔を上げ、笑ったままの顔で日陰の中から日なたに立っている隼一を見上げた。

隼一は真顔できく。

「なにしてんの?」

「ん、これ読んでんの。ちょっと貸してね」

「それ、大事なものだから返して」

隼一は返してもらうため、ぬれた手をベンチに置いていた自分のタオルでぬぐった。手をふいていると、背後でプールに飛び込んだ音がした。隼一は驚いてふり返る。

竜也が両手で持ったオバQを高く上げて、プールの中を歩いている。いったんこちらをふり向き、からかって隼一を誘うようにその手をふる。

隼一もプールに入り、奪い返すとき本をぬらさないように、手をバンザイの状態にして前へ進む。

「待てよ! 返せよ! ぬれるだろ!」

水の抵抗で思うように進めない。周りで遊ぶ子供たちがおかまいなしに水飛沫を立てる。ぬれないようにかばっていた手がどんどんぬれていく。太陽の光に目がくらむ。隼一は、いつまでたってもほんの、ほんのすこしずつしか進めない自分がやり切れなくなる。はしゃぐ子供らの声が隼一には聞こえなくなった。

遠くの空で飛行機雲が線を描いているのが見えた。空の色が、視界のすべての色が溶け出して、色あせていくような錯覚がした。後から後から皮膚の表面ににじみすべり落ちる汗のように。向こう岸のプールサイドに上がった竜也が、まだプールのまんなかにいる隼一をはやし、オバQをふりかざす。その後ろから、すっと手が伸びて、戸波先生がオバQの単行本をとり上げた。竜也はふり返って驚く。麦わら帽子の色が、やけに鮮やかに思えた。水の中を歩き進む。視界の色が戻ってくる。戸波先生に問い詰められて困っている竜也。隼一はプールのへりに足をかけ水から上がる。竜也は一生懸命先生に弁解している。隼一はプールサイドのかわいたコンクリートにぬれた足跡をつけ竜也の背中へ向かって歩いていく。肩に手をかけこちらへふり向かせると、にぎりしめたこぶしで竜也の頬を思い切りなぐった。竜也は勢いでプールサイドにぶっ倒れる。大声で泣き出した竜也を許せない隼一は、今までだれにも見せたことのなかった激しい怒りの目で相手をにらんだ。

「しね!」

19

教卓の上に、プールバッグと水で波打ったオバQを置いた。

隼一は教室の窓を開けて中庭に顔を出し、息継ぎをした。教室の中は熱気でいてもたってもいられないほどだった。中庭に面した窓も、廊下側のすりガラスの窓も全開にして、教室の前と後ろにある入り口の引き戸も開け放った。いっせいに素通りする空気と蝉の声と光に、ほっと息をついた。

窓際の机の下に落ちているチャッカマンを拾い、スイッチを押した。点火された炎は夜見るより小さく、透き通っている。チャッカマンといっしょに線香花火の束も落ちていた。その湿気にやられくったりした線香花火の束を軽くふり回したりしていると、テレビの上のつゆくさの存在を思い出した。黒板に近づき、チョークを持って線香花火の絵を描く。つぎにその横につゆくさを描いた。チョークを置いて手をズボンで払い、後ずさって遠目に黒板の絵を眺める。あまりに頼りない筆圧のせいか、それは絵ではなく線にしか見えない。お尻が机にぶつかる。机の中からスティックのりが転がり出して床に落ちた。

廊下に男の子がひとり立っていた。手には紺色の大きめの傘を提げている。目が合うと、男の子は、かすかにほほえむ。

「こんにちは」

そのほほえみと声があまりに弱々しいせいで、隼一はその男の子と初めて会うような気がした。

「こんにちは」

とりあえず、そう返した。

痛々しいくらいしろい肌。すこしむくんだ目もと。痩せた頬。教室の中なのに、ジャンプ傘を開けた。宙を舞う埃の粒が動きを変える。大人用の傘が、陽光をさえぎって影を作る。初は傘の下に身を隠すようにして日当たりの良すぎる教室に足を踏み入れた。

「雨なんか、降ってないのに」

「雨じゃなくても、傘がいるんだよ」

くったくなく笑う初。その声は、蝉の声に、木々のざわめきに、昼間の雑音に、完全に負けていた。隼一は自分がショックを受けていることに気づく。

「チャッカマン、やっぱりここにあったんだ」

初の姿に失望している自分を、ひどく嫌悪した。隼一はチャッカマンをすぐそばの机に置いて、歩き教壇に上がってまたチョークを手にした。黒板の、手の届くいちばん高いところに、太陽のマークと月のマークを描いた。描いてから両方にペケをした。筆圧を込めるとチョークは黒板に傷のようなものを刻んでボキッと折れた。自分でなにをやっているのかわからなかった。初の姿をまっすぐ見ることができなかった。

初は傘をさしたまま机のチャッカマンをとりに行き、窓の外に気づく。

「中庭だったんだ、この外」

開け放たれた窓辺に近づいていく。

「ほんとうだ。色がまぶしい」

ふり返った隼一は、その大きく開いた傘を見つめた。宙を漂う埃の粒が、光線に輝いている。

「昼間は教室、こんなにあついんだ。体がむずむずしてきた」

初はふり返り、隼一のほうを見た。傘の影の中で初が笑う。

隼一は笑い返すことができなかった。

「さっき、プールもう来るなって言われちゃった」

「なんで?」

「ここの生徒じゃないのに、ここの生徒をけがさせたから」

「隼一は、ここの生徒じゃないの?」

「違うよ」

「じゃあ、どこの生徒なの?」

「わかんない」

「わかんない?」

「うん」

「なんで?」

わからない、自分には居場所がない、そう言おうとしたとき、初は笑って、うれしそうに言った。

「隼一は思ったとおり、太陽の光が似合うね。太陽が似合うなんてぜいたくだよ」

初は教卓の上からオバQの単行本を手にとり、パラパラめくった。

「それ、貸したげるって言ってたマンガ。さっきぬれちゃって、ちょっと波打ってるけど。貸したげる」

ふたりで帰り道を歩いた。

地面に落ちていたこぶしの大きさの石ころを、隼一はサンダルの裏で蹴って転がしながら黙って歩いた。雑草の匂いをかいで、昼と夜とは世界そのものが違っているのだということを考えた。

アスファルト道をスニーカーで歩きながら、初は傘の中で言った。

「太陽からはきっと、この世に影が一つも見えないんだろうね。自分が光ってるから。太陽はきっと、この世に夜があるってことに気づかないだろうね」

遮断機の下りた踏切で初は立ち止まる。

「今、この傘の下に人がいるってことにも、気づいてないのかも」

隼一の蹴った石ころが遮断機を越え、ちょうど線路の上で止まった。通過する電車の激しい音が近づいて、ほんの一二メートルほどの目の前で石ころはまっぷたつに割れた。踏切の音がしばらくして止み、遮断機が上がる。

「やっぱ、昼は苦手だよ。蝉の羽化のほうが、安心して見てられる」

傘の影に隠れていても初は相変わらずに笑って言った。

20

工具箱から出してきたインパクトドライバーのバッテリーを仏間で充電している間、伯父はこの前隼一が草抜きしてから放ったらかしになっている庭を掃除した。まだ口が開いたままの黒いゴミ袋から、雑草以外にえさ入れときたない毛布が覗いていた。うすい夕闇の中で動く伯父の姿を、隼一は縁側にすわって見ている。右手に線香花火の束をにぎって、もうすこし暗くなるのを待っている。左手につゆくさのコップをにぎって、庭のどこに植えようか思案している。

充電の完了したバッテリーを装填し、伯父はインパクトドライバーで犬小屋のネジ釘を一本一本抜き始める。キュイーンというドライバーの先の回転音が、抜かれた釘の地面に落っこちるごとに一回一回決まって鳴り止む。

「昔、犬を飼ってたの?」

伯父はふり返った。

「ああ。子供がいなくて、ふたりとも寂しくてね。知り合いにもらった犬を、すごく可愛がって。でも年寄りだったからすぐにしんじゃったんだ」

ドライバーの先が回転して、またネジ釘が地面に落ちる。

「犬がしんだとき、すごく悲しくてね。大泣きしてね、ふたりとも。それから庭に出るのもなんとなくしなくなって、なんとなく放ったらかしになってた」

犬小屋はつぎつぎとネジを抜かれ、抜かれるごとにすこしずつすこしずつ音を立てて倒壊する。

「子供の代わりに、犬を飼ってたの?」

「そうだよ。でも、もうその必要も無くなったし、悲しむ必要も無くなったから、この庭は生まれてくる子のためにきれいにしなくちゃ」

夕闇が音もなく、すこしずつすこしずつ風景を支配していく。気づいたら辺りは夜になっていて、隼一は仏間の蛍光灯を点けた。ばらばらになった犬小屋の後片付けを手伝った。きれいになった庭を縁側にすわって眺める。

「つゆくさ、根っこが生えてきたんだけど、庭に植えてもいいかな」

伯父は軍手を外し、よっこらしょ、と縁側の隼一の隣に腰かけた。

「鉢に植えたらいいよ。物置きにたくさんあったからどれでも好きなのに。庭が復帰してから、花の第一号だな」

「あした、やろうかな」

庭はもう完全に夜の闇なのに、空のいちばん向こうのほうはまだかすかに夕焼けを残している。

「伯父さん、線香花火あるんだけど、いっしょにしない?」

21

縁側に腰かけ、きれいになった庭をひとりで見ていた。

背中から当たる蛍光灯の明かり。庭を照らす。

深夜の家は静まり返っていた。畳に上がり、部屋の電気の紐を引いた。庭に降りて網戸を閉め、外から玄関に回って、肩の高さの鉄の門を開けて表に出た。夜の虫の声が左右から響く。寝静まった住宅地を川のほうへ歩いていけば、しだいに空き地や畑が目立つようになってくる。

今夜の、月。おとといより、きのうより、すこしずつ月はひらく。

がむしゃらに走った。顔を上げ空を見て、何度もつっかけが脱げそうになっても踏んばって、音を鳴らして走った。街灯の落とす光も、飛び回る虫も、川のせせらぎも橋も、舗道の幾何学模様もアスファルトもガードレールも、全部、全部追い越して。ほんとうは階段があれば空へ駆け上がりたい気持ちで、せいいっぱい走り抜けた。

森林公園の通りまで来て、遠くに無反応の踏切が見える。全速力で走ったせいで息が上がる。嫌な予感がした。ふり返って、いま来た道を戻った。橋の手前まで来て、街灯の明かりの途絶えたまっ暗なアスファルトの上に目を凝らした。つぶれた蝉の幼虫が、倒れている。おそるおそる近づいた。全速力で走ったせいで息が上がる。手のひらですくうように拾い上げた。橋の手前まで来て、街灯の明かりの途絶えたまっ暗なアスファルトの上に目を凝らした。つぶれた蝉の幼虫が、倒れている。おそるおそる近づいた。手のひらですくうように拾い上げた。蝉の幼虫は足がかすかに動いたように見えたが、すぐにすこしも動かなくなった。

えーんえーん!

遠くで泣き声が鳴っている。

えーんえーん!

蝉の泣き声にちがいない。泣き声はしだいにみるみる近づいてきて、耳のすぐそばで、大音量で鳴り響く。

えーんえーん! えーん! えーん! えーん!

泣いているのは蝉じゃない。しんだ蝉はもう泣けない。泣いているのは自分だということに隼一は気づいた。

えーん! えーんえーん!

体を折ってうずくまり、地面のアスファルトに向かって大声で泣き叫んでいた。嗚咽を何度もして、しゃくり上げて、溢れ出る涙は後から後から後から頬を流れていく。

やぶりたい。暗い空を。やぶれない空を、やぶりたい。

蝉を持ったまま、泣きながら歩いた。森林公園の通りから、無反応の踏切へ向かった。口笛が聞こえる。線路道のじゃりを一歩ずつ踏みしめる。一歩じゃりを踏むごとに、すこしずつ口笛の音に近づいていく。

街灯の下で初がふり返る。

「こんばんは」

隼一は暗闇の中で立ち止まった。

「花火セット。これでとうとう最後だよ。全部終わったら、つぎはなにして遊ぼうか?」

近づいてきた初は、目を赤くして泣いている隼一に気づく。手のひらにのった蝉の幼虫に目を落とす。じっと見つめて、「かわいそうに。」

そう言う初の顔を見ながら、隼一は言った。

「初、きょうはもう来ないような気がしてた。昼間起きてたから、眠たいだろうと思って」

「夕方にたっぷり寝たんだ」

初は指で蝉のしがいをすくい上げ、顔を上げて隼一を見た。

「かわいそうな幼虫の、おとむらいをしなきゃいけないね。花火が終わったら、お墓を作って遊ぼう」

初のほほえみは、いまにも夜と、融合しつつある。

(続く)