【好きな映画を語る】ソナチネに感じるキタノブルーの源流を考える

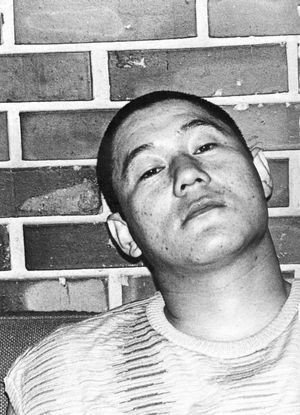

◆映画監督としての北野武(ビートたけし)について。

『その男、凶暴につき』(1989年)にて監督デビュー。ちなみにその監督デビューのきっかけも面白かったりするんです。

※以下Wikipediaより引用

『その男、凶暴につき』(1989年)は、監督:深作欣二 主演:ビートたけしで映画化を予定し、配給の松竹は両者の間で交渉を進めたが、スケジュールや条件で合致せず、深作が辞退した。そこで松竹は人物的魅力と話題性から、たけし(以下、映画の項目では映画監督での活動名(本名)での「北野」で表記)に監督を依頼したところ、テレビの仕事と両立させることを前提として承諾。

なんと主演のはずが、監督までやるハメになったんですね。

ただ映画の知識が豊富な事からも、もともと『いつかは映画を撮りたい』とう欲求はあったのかもしれません。とはいえ急遽監督に抜擢された映画な訳で、かなり荒削りになるワケですが。。。

それが非常によい。

通常なら入れない『無駄なカット』や『通常使わないアングル』『過剰な表現』等々が多く出てくる。見慣れた観客にとってはすごい違和感なんですよね。映画やドラマ、バラエティ番組、各ジャンルそれぞれある程度テンプレートがある訳で、おかげで観客は安心して見れるワケですが、北野武映画にはそれが通用しない。意図していたのか、偶然なのか。いずれにせよ才能がすでに開花しているんですね。

そこまでワンシーン(暴力シーン)をワンカットで長回しする?っていう、ギャグかと思うほど長くて過剰で違和感が残る表現。でもその思い通りにならなさこそが『人生そのもの』だと思って映画を見終わるんじゃないでしょうか。

◆映画『ソナチネ』。〜そしてキタノブルー〜

北野監督の醸し出す独特な空気、色彩表現を『キタノブルー』なんて呼んだりしますが、個人的にキタノブルーを一番感じる映画は『ソナチネ』です。

そもそも映画に取っての『色』とは。

通常映画では全体の色彩を黄色や赤、青など映画のジャンルやテンション、ストーリー、シーンや感情に合わせて調整します。

では『キタノブルー』は通常の『ブルー』と何が違うのか。

一言で言えば完全に『感情のブルー』なんですよね。

ブルーズ(ブルース)のブルー。

キタノブルーをあえて言葉で表すとしたら、『不条理』『無常』『日常と暴力』『死』『死への渇望』といった言葉が近いと感じています。

では上記の言葉を一言で表すとしたら何になるのでしょうか。

ぼくは『生きる』という事の『本質』ではないかと感じています。

もちろん北野武さんの生い立ちや、人生経験、哲学、また好きな映画から受けた影響も反映されていると思います。

ただ何よりも一番大きな影響は、

誰よりも強い『人間への暖かい眼差し』を持っているが故に見えてくる『人生のブルー』が反映されているのだと思います。荒っぽく見えて繊細で弱い部分がある人。だからこそ人の痛みや苦しみも人一倍感じ取ってしまう。表現に、映像に滲み出てしまう。

そんな監督・芸人さんなんだと思います。

またそれこそが人を惹き付ける由縁でしょう。

ある映画に印象的なセリフがあります。

女:死ぬのが怖くないの?

男:あんまり死ぬの怖がってばっかりいると、逆に死にたくなっちゃうんだよ。

※映画『ソナチネ』より

◆人情八百屋(たけしが見せた落語の人情噺)

落語の演目に『人情八百屋』という人情噺があります。

交流のあった立川談志から『立川梅春(たてかわ ばいしゅん)』という名前をもらっていたのですが、タイタン20周年ライブで人前で披露したのが『人情八百屋』。現代ではなかなかリアルには理解しにくい部分もありますが、これをリアルに共感できた最後の世代の芸人さんなんじゃないでしょうか。

また一席終えたあと、亡きお母さまについての思い出話をしています。

この『人情八百屋』は家元である立川談志の得意とするネタでもありました。

人情があった時代を生きた芸人。

貴重な存在だと思っています。

『人情』を忘れそうになったら、ぜひこのページに遊びに来てください。

下に本家本元の『人情八百屋』を。(※涙腺が弱い方はお控え下さい)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?