フードビジネスの戦略設計とこれから ウエビナーリポート

Hello, people.

今回のテーマは「フードビジネスの戦略設計とこれから」です。

今、フードビジネスとソーシャルメディアマーケティングは切っても切れない関係にあり、それを踏まえた戦略設計が欠かせません。そのポイントやフードビジネスの未来をつかむため、実践的ビジネスコミュニティGDA(Good Days Association)でウエビナーを開催しました。その内容をお届けします!

▼ウェビナー動画はこちら

GDA(Good Days Association)

約30名の経営者、ビジネスマン、事業推進責任者が集まり、専門知識の共有によるオープンディスカッション、他社・団体との協業、社会投資や支援を活動の主軸とする実践的ビジネスコミュニティ。事例の紹介、活動の紹介、ディスカッション。

登壇者プロフィール

井上大輔

株式会社IXY-AID(メツゲライ・イノウエ)

1979年生まれ。奈良県出身。同志社大学卒業、新卒でサントリー入社。業務用営業担当者として飲食店へ酒類提案をする中で、食材についての知識が不可欠と痛感。全国の美味しいものを食べ歩き、ひょんなことから本格的なドイツ製法のハム・ソーセージなどを作る食肉加工品職人と出会う。世界的に評価され、こだわりの原材料や製造方法で作られているのに売り方やデザインなどがいまいちだたため、一年発起して副業にて自分のブランドを立ち上げて完全製造委託・セレクトショップ型の専門店を起業。ど素人から始めたため苦労の連続。経営をゼロから学び直すためにMBA(経営学修士)まで取得。食のご提案によって食生活を豊かにしたいと奮闘中。

----------

坂本英文

株式会社Yuinchu

都内イタリアンレストラン各店で10年ほど従事。

飲食業界を別角度から見てみたいと考え、IT企業に転職。

その企業内で立ち上げたレンタルスペースGOBLIN.に従事しながら、ケータリング事業を立ち上げる。

現在は「食べる喜びの追求」をテーマにメニュー・商品開発・プロデュースに至るまで幅広く食に関わる様々なサービスを展開する「Mo:take」を牽引するヘッドシェフ・フードクリエイター。

----------

福島享之

株式会社メンバーズ

旅行会社エイチ・アイ・エスにて、約7年間WEB事業に従事。その後、新規事業開発室を経て2014年にメンバーズに入社。ソーシャルメディアを主軸とした企業のデジタルマーケティング支援を担当。企業が掲げる戦略に基づき、戦略立案からマーケティグ支援やコンテンツ企画、SNS広告などの領域をカバーしつつ、コンサルティング業務に従事。企業のソーシャルメディアのマーケティング活用において、ソーシャルリスニングなどを用いた顧客の心理ロイヤルティの醸成を目的にした支援を強みとしている。

----------

お手伝いファシリテーター

辻原咲紀

ILY.inc

メツゲライ・イノウエの事例

井上 メツゲライ・イノウエは8年目となるドイツ製法のソーセージ専門店。店舗運営の素人だった私が会社勤めをしながら開きました。行列のできやすい小さな店にすることや、勤務先と家の間に店をおき、こまめに通うことを考えて物件を決めました。

私は以前、ビールメーカーで営業をしており、お客様である飲食店にお酒の説明をするために不可欠なフードの知識を得ようと、全国の美味しいものを食べて回っていました。その後名古屋に移り住み、酒類を扱うフランス系商社に勤務して岐阜県を担当。ある日自動車イベント演出にシャンパンを持ち込む中で、同じように商品を持ち込んでいたハム・ソーセージの職人と出会いました。そのハムやソーセージは世界的なコンクールで評価を受けていて、めちゃくちゃ美味しいのにもかかわらず、聞いたことのないブランドで見た目もダサかった。

「自分のブランドで販売したら売れる」という素人発想が沸き、社長に直談判したところ了承いただきました。

店を立ち上げたのは2013年ですが、2011年からその会社のハム・ソーセージを高級スーパー限定で卸すビジネスは始めていました。勤務先の商社で月から金まで働き、土日だけ店に立つ中で、私が売る加工肉はバイヤーさんからの評価は高いのに、現場では「売りにくい高級なもの」とお荷物的に認識され、撤退することに。その怒りを原動力に「スーパーで扱えないものしか出さない店を」と考え、ドイツ製法の加工肉にこだわり立ち上げたのが、メツゲライ・イノウエです。経営は素人でしたし、名古屋という保守的かつ、流行りものには飛びつく人たちが住むエリアで苦戦し、何度も廃業を意識。莫大なトライ&エラーをショートカットしたいと考え、2014年10月にMBAの大学に入学。学んだことを経営に導入し徐々に黒字転換していきました。

4月28日には名古屋駅直結の建物に2号店もオープン。今も人、もの、金の課題はありますが、楽しみながら運営しています。

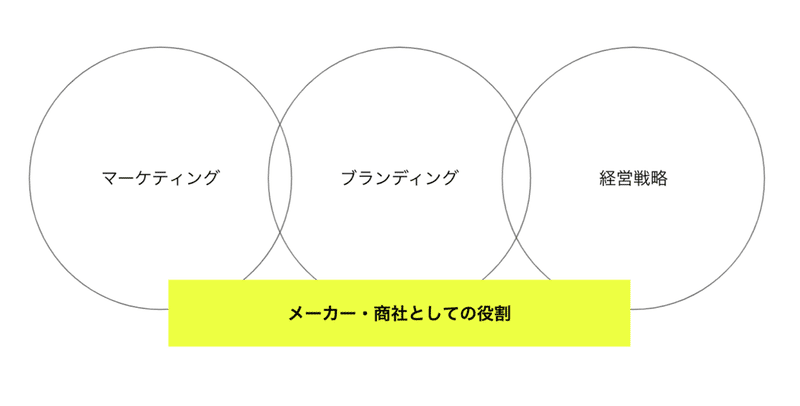

メーカー時代は同期に製造部門の人間もいて、作り手の思いを聞いていました。一方商社のほうは、酒類のグローバル最大手として多くのブランドを買収して拡大。作り手の顔はそこにはなく、テクニカルに販売していました。私には、こうしたメーカーと商社の違いが認識できることと、マーケティングが好きという強みがあります。専門的な勉強もし、自分はブランディングが得意だと感じてもいます。戦略を考え、その強みを戦術に落とし込みながら運営しています。

Mo:takeの事例

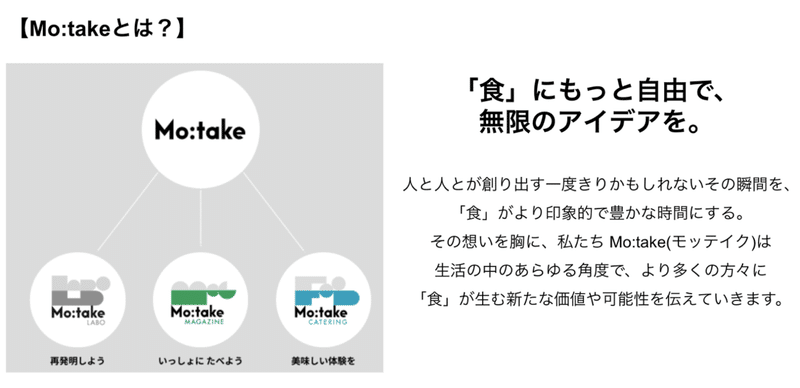

坂本 Mo:takeのテーマは「『食』にもっと自由で、無限のアイデアを。」です。食は人が生きていくために必要で、さまざまなことに結びついていくもの。だからこそ、食べるということの価値を最大限に、どのように表現していくかを考えながら活動しています。

Mo:takeの内部構成は『Mo:take LABO』、『Mo:take MAGAJINE』、『Mo:take CATERING』の3本柱で、現在のメインは『Mo:take LABO』。東京・代官山のキッチンを研究開発拠点としつつ、メニュー開発やプロモーション、イベント等のクリエイティブも行える空間としています。

食からのアプローチで課題解決したり、食で伝えたい想いを具現化することなどをしていますが、その中で重視しているのは「見た目で驚いてもらう」「食べて楽しんでもらう」「新しい発見をしてもらう」など食での体験に価値を見出してもらうことです。事例をご紹介しましょう。

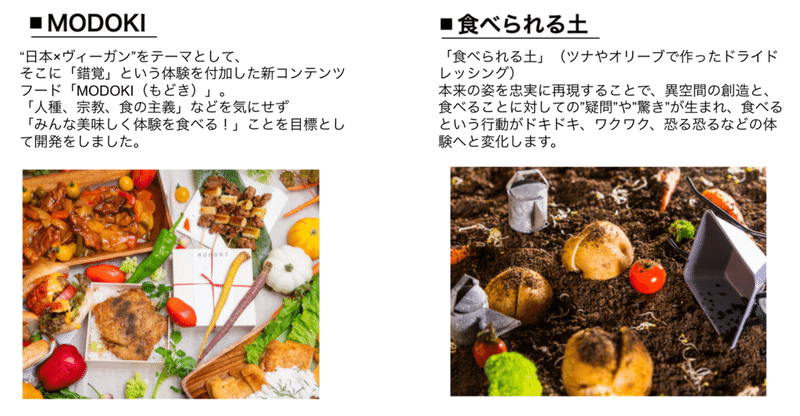

ケータリング事業をする中で、2018頃から「ヴィーガンメニューをつくってほしい」という要望が急激に増えました。大人数の中の1食だけという要望もありましたが、やはり他の人と一緒のものを食べてもらいたい。そこで人種、宗教、食の主義などを気にせず、みんなに美味しく食べてもらえる料理を目指し、日本の精進料理をベースにした肉を使わない料理のケータリング「MODOKI」を展開することになりました。

「食べられる土」は、ケータリングのお客様同士のコミュニケーションのきっかけになるような体験をと考え、ツナやオリーブで作った土のような見た目のドライドレッシングに埋まった状態で野菜をディスプレイ。擬似収穫体験をしながら食べてもらうという商品として開発しました。

他にも、国産きくらげのPRのための「木耳バーガー」、三重県の伊賀市のPRにおいて、現地で収穫された餅米を使い現代版の忍者飯として作った「伊賀ライスムージー」、八ヶ岳でとれる、生で食べるとメロンより甘くておいしいとうもろこしの廃棄分を生かして作った「もろこしシェイク」、三重県伊勢市に流れる水質日本一を誇る清流、宮川の認知拡大と観光促進の訴求イベントのために作った透明なプリン「宮川クリアプリン」などを開発しています。食はいろんな課題解決の一番最初のきっかけになると考え、どの商品も美味しさはもちろん、メディアやSNSを使っていかにビジュアルで興味をもっていただけるかを考えて開発した甲斐あって、ポップアップ店舗で大好評を得たり、SNSでランキング一位を獲得するなど認知も拡大しました。

最新のフードビジネス事例

福島 KAAN'S STREAM STOREというチーズショップの事例です。ライブ番組を見ながら商品を購入できる「ライブコマース」。こちらのストリーム・ストアでは、オンラインの顧客があたかも店内にいるようにリアルタイムで手作りチーズを注文できるようになっています。3年前の事例ですが、当時でここまで作り込んでいるのが面白いと感じてご紹介しました。

(参考:世界初のストリーム・ストアがアルクマールにオープン)

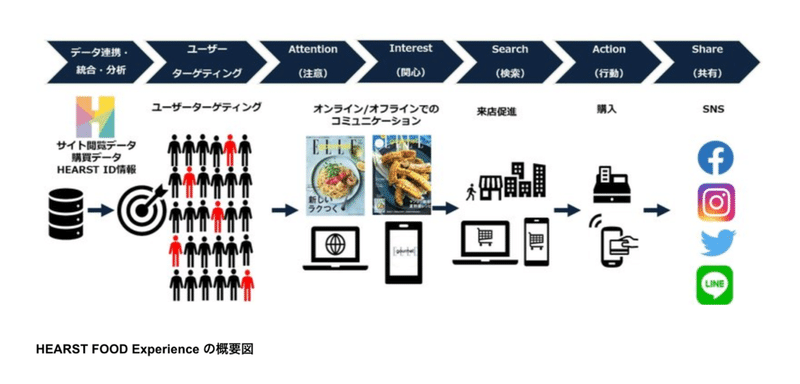

次は雑誌社が購買データを使ってターゲティングしながらソーシャル連携して販売促進をしている事例です。ログを活用していない企業は多いですが、コミュニケーションに使って来店促進したり、購入後にソーシャルでどのように拡散するかまで考え、このようなプロセスを実現したいですね。

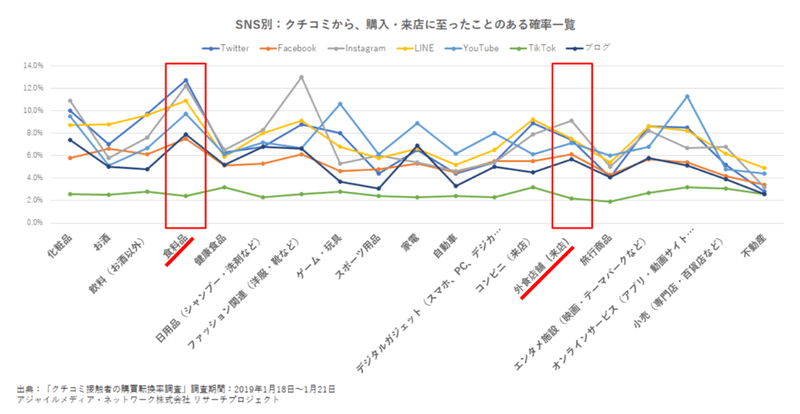

ソーシャルの中でも、食料品はInstagramやTwitter、外食店舗だとInstagramと相性がよいことがわかります。「映える」「バズる」ポイントを押さえてファンを増やし、ライブコマースやインスタライブでさらに認知拡大していくのが王道かもしれません。「バズらせる」ために一切プロモーションを打っていなくても、有名人が取り上げて広がる場合もありますし、商品を大量に配り、そこからユーザーが体験行動をシェアしてくれるケースも。大切なのは「認知」「好意度」「配下」の3つのバランスを取ることです。

フードビジネスの戦略設計

辻原 「映える」以外で重視していることは?

坂本 やはり美味しいことが一番大事で、コンセプトやストーリーも必要。それらとのバランスで、やはり見栄えの部分も絶対的に必要です。一次拡散はテレビなどでもできますが、二次、三次拡散となったときはSNSが絶対的に重要だからです。

井上 私はクオリティの担保を大前提に考えました。食肉加工品において素材にこだわり正しいドイツ製法で作られたものは、身近なところにはほとんどない中で、複数の職人の作ったものを都会で売るという、職人にはできない形の店をやっています。食べればクオリティの違いがわかってもらえるものなので、映えることは狙わず、正しいものをあるべき姿で伝えています。若い世代にタッチポイントを作って拡散力をつけるためには、映える戦略も必須だとは思います。

またLTV(生涯価値:lifetime value)から逆算して離脱をいかに少なくするか、というテクニカル意識も必要です。そういうもののフレームワークもツールですし、SNSもツールとして活用します。NPSというスコアがありますが、いかに口コミしてもらえるかも重要。そのための戦略を構造的に分解し、置石をしっかりしておけば、ログから逆算したり、先にこういう導線があるから自然とコンバージョンに至るなどの予測もつきます。

これからの時代のフードビジネス

辻原 メツゲライ・イノウエやMo:takeのお話を伺い、食の分野は体験においてはまだまだフロンティアだと感じました。

坂本 食はシンプルさと複雑さの両方を兼ね備え、コミュニケーションなどいろんなもののきっかけ作りになりやすい。社会問題やSDGsも、最初のとっかかりとして食を考えてもいいですよね。これからの時代、フードビジネスもいろんな形になっていくと思います。

井上 同感です。売り上げを作るのが主で、課題を解決するのが従になるのはよくないですよね。購入者も大量消費ではなく、意味を考えてメーカーと触れ合い、思いをたぐりながらものを選び食べていく時代になる。売る側としては商品に素材やストーリー、想いも組み込んでそこに寄り添いつつ、さらに一歩先をいかないといけないと思います。

次回のウェビナーリポートも引き続き、フードビジネスについて考えていきます。

Thank you, we love you!

私たちILY,は、ロゴ制作やビジュアルデザインなどの”見た目のデザイン”にとどまらず、MVV策定や事業・サービスのコンセプト設計などの”コトのデザイン”もご提供しております。お気軽にご相談ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?