SDGs領域でのビジネス立ち上げと仲間集め(前編)

Hello, people.

今回のテーマは「SDGs領域でのビジネス立ち上げと仲間集め」です。昨今、SDGsに対する社会の関心が高まり、社内で取り組みを始める企業やSDGs領域でのビジネスを立ち上げる起業家が増えています。しかし、これまでにない領域だけに、事業の立ち上げ方や仲間の集め方などについて頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか?

そこで実践的ビジネスコミュニティ GDA(Good Days Association)では、事例をまじえながら、これらについて紹介するウェビナーを開催。その内容をお届けします。

GDA(Good Days Association)

約 30 名の経営者、ビジネスマン、事業推進責任者が集まり、専門知識の共有によるオープンディスカッション、他社・団体との協業、社会投資や支援を活動の主軸とする実践的ビジネスコミュニティ。

エシカルファッションブランド『itobanashi』立ち上げの事例

伊達 現在、私が経営する『itobanashi』では、インドをはじめとした発展途上国の刺繍生地を生かした服作りを行っています。刺繍は現地の熟練の職人たちの手仕事によるもの。伝統的ながら個性的で新しいデザインが特徴です。

私がインドに初めて興味を持ったのは、大学生の頃でした。海外に行ってみたいと「アジア もう一度行きたい国」と検索エンジンにかけてみたところ、出てきたのがインドでした。そこで、現地でボランティアなどを行うスタディツアーに参加することに。

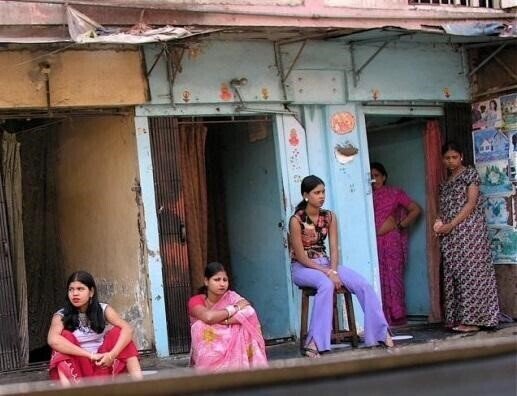

教育施設やスラム街などの視察の中で印象に残ったのが、売春宿でした。彼女たちの多くは人身売買によって故郷から連れて来られ、常にDVやHIVの恐怖に晒されていました。一方、彼女たちを救い出し、シェルターで縫製技術の職業訓練を行うNGO団体があることも知りました。ただし、職業訓練に終始しており、せっかく作った商品を売る機会がないという問題を抱えていました。

その後、文部科学省が官民協働で取り組む『トビタテ!留学JAPAN』という留学支援制度を利用し、再度インドへ渡ることに。今度はビジネスを通して社会問題を解決する、ソーシャルビジネスを意識した留学でした。先ほど紹介したNGO団体が抱える問題の、解決の糸口を見つけたいと思っていたのです。留学中には一つの取り組みとして、現地でファッションショーを開催しました。

さらに、このショーを準備する中で出会ったのが刺繍でした。実は、インド刺繍というのは地域によってデザインが違っており、ショーを手伝ってくれた女性たちが「刺繍をしていると故郷を思い出すの」と笑顔で話をしてくれたのです。

刺繍が持つ文化的な背景や歴史、刺繍に込められたメッセージなど大きな可能性を感じ、今度はインド各地を回ることにしました。そこで奨学金を使って地域に伝わる刺繍生地を買い集め『itobanashi』を立ち上げることにしたのです。

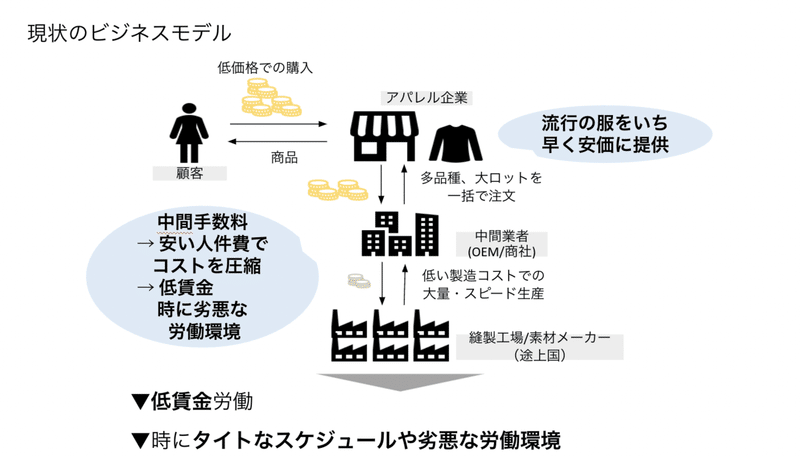

『itobanashi』のビジネスモデルは、中間業者を使って縫製工場に大量発注する従来のものとは違い、職人と直接契約する形で商品の製造を依頼しています。中間コストの節約になり、細かな状況を把握できるだけでなく、職人に適正な価格の賃金を支払うことができます。また、移り変わりの早い流行の服ではなく、文化や伝統を反映したものづくりを大切にしており、息の長い販売計画を立てることができます。子育て中の女性は自宅で制作できるメリットもあり、働きやすい環境を提供しています。

エシカル志向の高まりによってECサイトや自社店舗での販売のほか、百貨店での期間限定販売も好調で、売り上げ推移は立ち上げ以降、右肩上がりになっています。

最近では、刺繍生地を利用したマスクの制作・販売のほか「服づくりからハギレをなくす」ことを目標にした「ゼロウェイストプロジェクト」も始動。刺繍や布のハギレだけでなく、他のブランドからもハギレを提供してもらい、スタイリッシュなTシャツに仕上げた『HAREGI Tシャツ』も大きな反響を呼んでいます。

ITによるSDGs支援サービス『Lookat』立ち上げの事例

葉葺 弊社では、企業・団体・個人が取り組むSDGsの学習や活動を支援するサービス「Loolat」(るかっと)を運営しており、私はその立ち上げを行ってきました。SDGs領域でのビジネスの立ち上げの原動力となったのが、世の中に対する個人的な思いでした。

環境活動家のグレタさんは、国連の場で「環境問題を後回しにして、次世代に押しつけてきた大人への怒り」をスピーチしたことで一躍有名になりました。彼女たちの世代「Z世代」にはこうした思いを抱く人が多いと聞きます。でも、40〜50代である僕たち「X世代」にだって、上の世代や世の中に対する怒りはあります。受験戦争に巻き込まれ、やっとの思いで大学を卒業したら就職氷河期。会社に入ればバブル世代のツケを払わされ、売り上げ至上主義の中で身を粉にして働かなくてはならなかった。団塊ジュニアですから、経済を回す中心でありながら、頑張っても自由に使えるお金なんてなかったわけです。

そんな中で定年が見えてきて、ふと自分を見つめ直した時「結局、自分は何を残してきたんだろう?」と虚無感に襲われることも。会社の一員として組織に貢献はしてきたけれども、確かな手応えを感じられない。だからこそ今度は「自分の意思」で、世の中や次の世代に残せる意味のあることをしたい、と思うようになりました。そんな自分の思いと合致していたのがSDGsでした。

ビジネスを立ち上げるにあたって、意識をしていたのは消費者と企業、団体がうまくリンクしていく仕組みづくり。それぞれが密接に関わることで、よりインパクトの大きい活動ができ、安っぽいSDGsから実践的なSDGsへとシフトできると思いました。

そこで、SDGsの課題解決に強みを持つ企業同士がパートナシップを組んだり、バリューチェーン問題を解決できるサービスを提供することに。同時にSDGsの進捗状況などを「見える化」し、社内コミュニケーションツールとしても活用できるようにしました。こうしてできたのが『Lookat』です。

──ビジネスの立ち上げの経緯について伺った前半に引き続き、後半ではSDGs ビジネスについて、仲間集めのプロセスや広報活動の方法についても伺っていきます!

後半はコチラ

ウェビナー動画はコチラ

私たちILY,は、ロゴ制作やビジュアルデザインなどの”見た目のデザイン”にとどまらず、MVV策定や事業・サービスのコンセプト設計などの”コトのデザイン”もご提供しております。お気軽にご相談ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?