問い/きっかけとしてのアート、そしてアクション。【開館30周年記念 ヨーゼフ・ボイス】

JOSEPH BEUYS

ヨーゼフ・ボイス

マルセル・デュシャンやアンディ・ウォーホルと並び評されるほどの現代芸術家らしい。しかし知名度の点では、前2者とあきらかに開きがある。少なくとも現時点の日本では。

しかし国内に、ボイスの作品をコレクションの中心とし、展示している美術館が存在する。カスヤの森現代美術館。横須賀で30年前にオープンした。

開館30周年を迎えた今年、その名もズバリ「ヨーゼフ・ボイス」展が開かれ、この機を逃すまいと、足を運んだ。

カスヤの森現代美術館について。

この展覧会で初めて知り、訪れた。私設美術館であり、ネットでも「ちいさな美術館」とのコメントを目にするが、感想は、なかなかどうして。

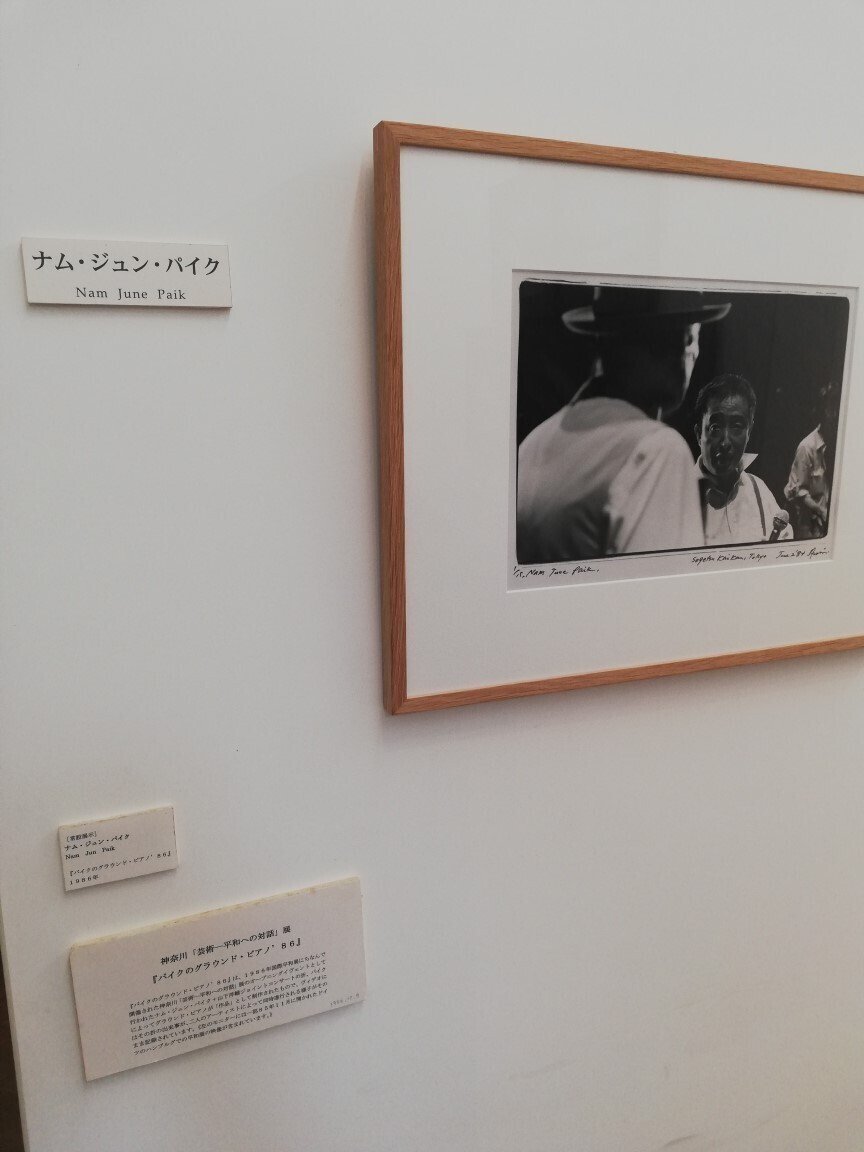

たしかに家屋そのものは美術館としては決して大きくはないが、非常に洗練された展示。屋外アート作品がひしめく趣豊かな竹林の庭。ボイス以外にもナム・ジュン・パイク、李禹煥(リー・ウー・ファン)、宮脇愛子ら大物の傑作。正直、感銘を受けた。まさかここまで濃密な現代アートプレイスだとは。

もし現代アートにアレルギーがなければ、とにかく一度行って観ることをお勧めする。できれば時間をたっぷりとって、その日1日はここをメインとする心積もりで。

以下に今回私の撮った写真をいくつか掲載する。が、ほとんどは、この美術館のHPでもっといい画像が公開されている。

本来は、ここを訪れた目的であるヨーゼフ・ボイスの作品・展示について積極的にコメントすべきだろう。ただ、ボイスの作品はどれ一つとっても(私が思うに)社会派的なアート作品であり、まだ私の中で「これが、なにか/なんとみるか」は消化中である。確かなことは、ここでボイスの作品と対峙したことで、私の中にある社会派的な現代アートのさざなみ、受容はより強固となった。

今回この展覧会を体験して、ヨーゼフ・ボイスにまつわる重要概念(社会彫刻、アートアクション、マルチプルなど)やそのメッセージ性、表現についてかなり知識を広げる・深めることができた。ただし同時に、今回はヨーゼフ・ボイス自身、その作品、この美術館のことを知る・体験するのに精一杯でもあった。

ここで教えていただいたことだが、この夏7月から原宿でもヨーゼフ・ボイスの展覧会が開かれる。以下がそれである。今回ここで対峙した作品の幾つかとは、きっとまたそこで再会できるだろう。そのとき、今度は一つ一つの作品とじっくり対話し、問いを立てそれらを言語化したいと思う。

「ヨーゼフ・ボイス ダイアローグ 展」

7月17日(水)〜9月24日(火)@GYRE GALLERY

※無料

【参考】

最近わたしが目にした美術書(だいたい入門書や普及書)やアート番組で、ヨーゼフ・ボイスが取り上げられていたものを、リストアップする。実はこれらが下地となり、自分のなかで自然と「ボイス・アンテナ」が立っていたので、今回この展覧会を知ったとき飛びついたわけである。

▶パピヨン本田「美術のトラちゃん」

WebメディアCINRAの連載記事が書籍化されたもの。面白過ぎてしかも濃厚過ぎて、2ヶ月間ぐらいずっとこの本の虜になっていた。

この本の中で、ヨーゼフ・ボイスは、ジョージ・マチューナス率いる芸術家集団フルクサスのラスボスとして登場する(劇画的設定)。

なお、Webメディアなので、探すと収録元のネット記事の方も見つかり、そっちも今でも読めたりする。

トラちゃん、異世界転生する(後編) / 美術のトラちゃん(2022.12.02 Fri)

https://www.cinra.net/article/202212-bijyutsunotorachan34_htrmmcl

解説で、ボイスが日本でウイスキーのCMに出演していたとあり、具体的にどのCMか知りたい(可能ならYoutube等で視たかった)のだが、残念ながら突き止められていない。どなたかご存知なら、ぜひご教示願いたい。

▶芸術新潮 2024年2月号 【特集】会田誠が考える新しい美術の教科書

毎号買っているわけではないが、この号は会田誠による監修執筆、そして現代美術の教科書という挑戦的な企画に惹かれ、発売後即座に買った。

その会田誠による特集の中で、ヨーゼフ・ボイスは見開き2頁で取り上げられていた。芸術新潮らしく写真がふんだんなビジュアルな記事で、会田誠による解説と相まって、ボイスのイメージが鮮明に形成された。

▶山本浩貴「現代美術史 欧米、日本、トランスナショナル」

昨年買って読み、非常に気に入っている一冊。先日訪れて書いた「アーツ・アンド・クラフツとデザイン」展@千葉県立美術館のnote記事でも、ちょこっと引用した。

具体的にどんな本かは、以下記事あたりをご覧いただけば良いかと思う。ここ1,2年(かもう少し前から)、この本の著者山本氏の記事や本はよく見かけるようになった気がする。

この本の中でボイスは、その言葉がまさに第1章の見出し(「拡張された芸術概念」)に使われたり、1章4節「フルクサスとヨーゼフ・ボイス -人はみな芸術家である」の主題として解説されたりしている。

脱線するが、最初に紹介した非常に砕けた表現で解説する『美術のトラちゃん』と、学術的な表現・スタイルのこの『現代美術史 欧米、日本、トランスナショナル』、この両方を読みとおすと、知識面では相当な「現代美術通(つう)」になると思う。両書ともあまりの情報量・濃密さにめまいがするほどで読んでも結構忘れてしまうし、可能なら本で/言葉で知るより先に実物を見てからの方が、スッと頭に入ったり読みが深まるとは思うけれども。いつの間にか、芸術新潮2024.2を加えた3点が、現代アートに関し何か調べるとき三本柱として活躍するようになった。重宝している。

▶NHK日曜美術館「現代アートはわからない?」 (2023年6月11日放送)

昨年森美術館で開かれた、現代美術を総合的に扱った展覧会「ワールド・クラスルーム」を特集した回。1984年にボイスが来日し、東京藝術大学の学生と対話集会したときの記録映像が紹介されていた。この集会行為自体が日本の現代美術史上特筆すべきアートパフォーマンス/アクションなのはもちろんだが、このとき司会を務めたのがあの(東京都現代美術館常設展ラストに鎮座しているデジタルカウンター作品の)宮島達男だったり、このときボイスの書いた黒板が今も藝大で大事に保存されこの展覧会で出展されたりと、もうボイス来日1984いろいろと熱すぎる。当時の新聞記事を探して読んでみたくもなる(代わりにネットですぐ出てくるものだと、これが記事としてまとまっているか)。

(おまけ:カスヤの森現代美術館を紹介している本)

▶東京のちいさな美術館・博物館・文学館

美術館内のショップで並んでいて、知った。

注意点として、目次(掲載館のリストになっている。上記URLからサンプルの範囲で確認できる)を見ても、そこにカスヤの森現代美術館の名はない。「まだまだあります!神奈川エリア」と題した1頁中にほかとまとめられてしまっている(扱いが小さい)ため。目次だけのチェックでは気づけないパターン。

余談だが、私が確認した図書館にあった古い版では月・火が定休日と記されていたが、2024年6月現在、定休日は月・火・水である(美術館HPで確認)。

* * *

今回まとまりに欠く記事ですが、

最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

以 上

誠にありがとうございます。またこんなトピックで書きますね。