年賀状20枚手描きという瞑想

やっと描くスイッチが入りました!2021年の年賀状。今年のはもう届いたものに返信する感じでいいか〜と、年末は楽させてもらいました。

年賀状はデザインを決めるまでが大変。億劫なのはそこだけで、いざ描きはじめると結構楽しいものですね。20枚も同じ絵を描きつづけると、だんだんこなれて上手くなってきたりします。妙に成長実感(手ごたえ)があって、なんだかうれしい。

って、これ去年の年賀状を描いているときも同じことを思ったんだった!

以下、忘備録も兼ねて、年賀状を描きながら感じたあれこれを綴っていきます。

オリジナリティが生まれる過程

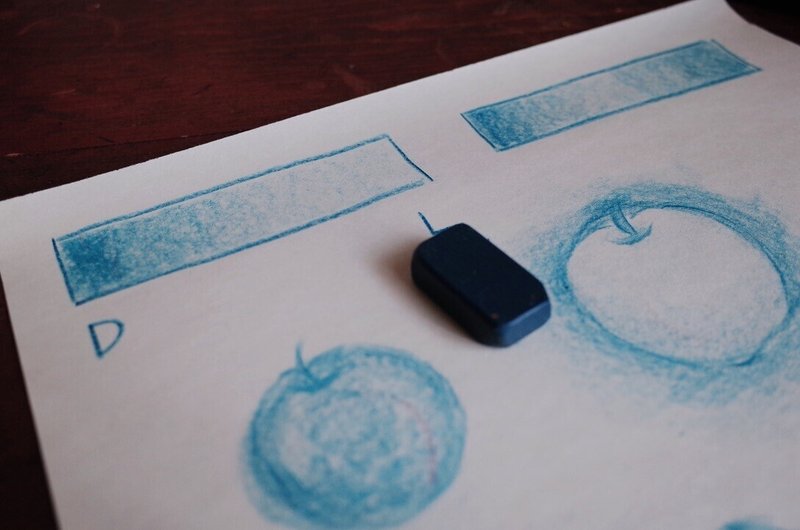

【模倣】わたしは絵を描くのがあまり得意ではないので、まずは既存の年賀状デザインをばーっと眺めて「これなら描けそう」というモチーフを探します。(今回は椿の花)モチーフが決まったら、構成を考えて実物の写真などを参考に数回試し描き。その上でやっと本番を迎えます。

【くり返し】最初の数枚こそ慎重に描きますが、同じものを描き続けるうちにだんだんスピードが上がっていきます。画材の特徴をうまく使いこなせるようになったり、「ここをふくらませたらいい感じにみえる」などのコツが見えてきて、思い切りが良くなるみたいです。

【オリジナリティ】細かいエラーを重ねながらもだんだんと絵が洗練されていき、終いには自分の作風みたいなものが生まれてきます。

模倣 → くり返し → オリジナリティの発見

こんな流れがあるな〜と感じました!できれば本番前にこの過程を済ませておくといいんでしょうね。来年から気をつけよう。

*

この流れの中で、人の「個性」や「らしさ」についてもあれこれ考えました。

「個性が大事」とよく言われる昨今ですが、何もないところから個性をひねりだすのは結構大変です。大変な道を進むのもありだけど、こういう流れに沿うことで、ちょっぴり楽できるのかもしれません。

担任として授業をしていて思うのは、みんなと同じことをやっていてもどうしても滲み出てくるその子らしさがちゃんとあるということ。こんな風にかすかに醸し出されるものこそ「個性」の正体ではないかな〜と思います。

何をしたらいいかわからなくなったら、まずは模倣とくり返しを大切に。心に刻んでおきます。

手描きを通して磨かれるもの

「絵が上手くなる」「個性がみつかる」みたいな話をしてしましたが、手で描くことはもっといろんなものを培っています。「書く」も「描く」もとてもありふれた行為だからこそ、ほんのちょっとの見直しで積み重なるものが変わっていきますよ◎

たとえば、

【聴く力】思い通りに描くためには、ペンや紙の感触、色や形からくる印象をよく聴き取ることが大事。すなわち、画材や絵のことばを聴きとる力。(ひいては自分の心の声を聴きとる力に。)道具はその日の温度や湿度から影響を受けることもあり、日々、微細な感覚の違いを教えてくれます。

【意志の力】指先でぺぺっと操作すれば何でもできる電子機器とくらべて、手で描くことにはそれなりの力と構えが必要です。ただ内側で思うことと、実際に外の世界に掻き出すことも、世界に働きかける度合いがずいぶん違います。

そんなわけで、わたしが勤めている学校の子どもたちは「ブロッククレヨン→スティッククレヨン→色鉛筆→万年筆」という順で、描くための道具に出会っていきます。学年と一人一人の器用さに応じて使えるものが増えていく仕組み。(鉛筆と消しゴムはずっと使いません)

低学年のうちは、ブロッククレヨンで大きく力一杯に。中高生くらいになったら、万年筆で細かく軽やかに。

わたしは大人なのでどうしても細いもので書く機会が多く、ブロッククレヨンに求められる意志の力が弱いです。

この一月は、子どもたちに負けじとクレヨン画をしこたま特訓したいと思います◎

サポートしていただけたら、毛糸を買って何か編みます☆彡