離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 ―米・英・仏・独・韓―

この記事は、国立国会図書館の許諾の下に、下記の研究報告書を転載したものです。「国立国会図書館が研究報告?」と不思議に思われる方も多いかと思います。しかし、国立国会図書館HPには、当該業務は国立国会図書館の本来業務であると明記されており、記載内容を要約すると、次のようになります。

国立国会図書館の第一の役割は、国会へのサービスであり、「調査及び立法考査局」を中心に全館を挙げて対応している。

「調査及び立法考査局」の職務の中核は、国会の活動を補佐するための立法調査業務で、当該業務は、「依頼調査」と「国政課題に関する調査研究」とに大別される。

「依頼調査」は国会議員等からの依頼に応じて行い、「国政課題に関する調査研究」は重要な国政課題等について自発的に調査した成果を刊行物等を通じて提供する。

「国政課題に関する調査研究」は、調査した成果を取りまとめ、調査及び立法考査局の刊行物(『レファレンス』、『調査と情報―ISSUE BRIEF―』、『外国の立法』等)やホームページを通じて国会議員に提供する。

今回の記事は、『調査と情報―ISSUE BRIEF―』第882号です。

以降、この報告書を紹介します。

国立国会図書館

離婚後面会交流及び養育費に係る法制度

-米・英・仏・独・韓―

調査と情報―ISSUE BRIEF― NUMBER 882(2015.11.17.)

はじめに

Ⅰ アメリカ(カリフォルニア州)

Ⅱ イギリス(イングランド及びウェールズ)

Ⅲ フランス

Ⅳ ドイツ

Ⅴ 韓国

Ⅵ DV事案における親権及び面会交流の態様

おわりに

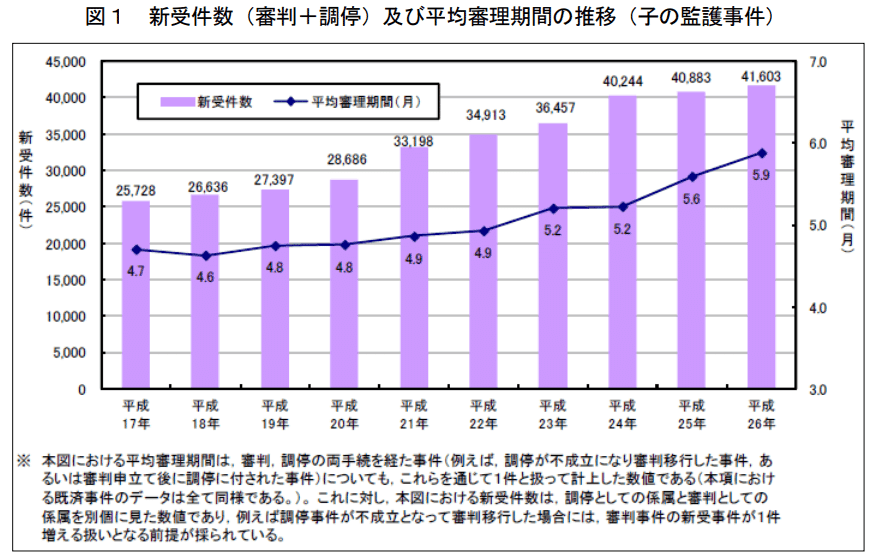

我が国における離婚後の子の監護をめぐる審判等の事件数は増加傾向にあり、平均審理時間も長期化傾向にある。

離婚後の子の監護をめぐる諸外国の立法例を見ると、離婚後も(選択的)共同親権となる、離婚に際し子の監護に関する取決めが義務付けられており、取決めには裁判所が関与する等の我が国にはない特徴が見られる。

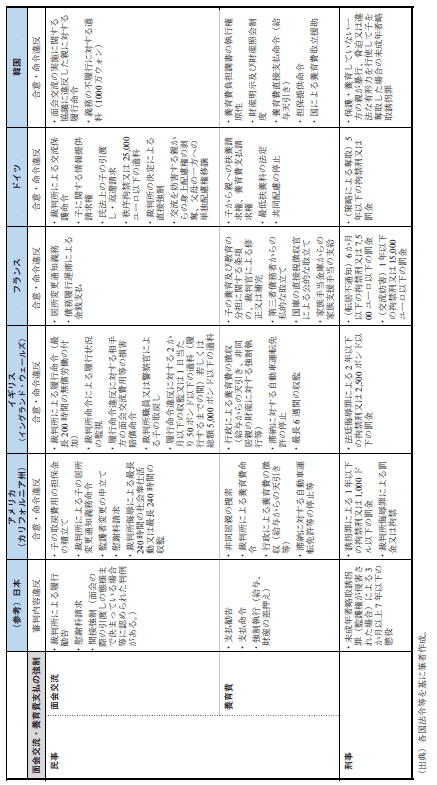

面会交流及び養育費支払いの実行確保については、いずれの国においても民事的手段及び刑事的手段が法定されており、養育費については行政による徴収代行、立替払等の制度を導入している国もある。

国立国会図書館

調査及び立法考査局行政法務課

(前澤 貴子)

第882号

はじめに

審判、調停等で争われる離婚後の子の監護をめぐる事件(養育費請求事件等(養育費請求事件及び未成年者の扶養料請求事件)のほか、監護者の指定事件、子の引渡し事件、面会交流事件を含む。)の件数は増加傾向にあり、平均審理時間も長期化傾向にある(図1)。平成23(2011)年の「民法」(明治29年法律第89号)の一部改正により、協議離婚の際に父母が協議で定めるべき事項として面会交流と養育費の分担が明記され(民法第766条第1項)、離婚届にもこれらに関する協議の有無についてチェックする欄が設けられたが、実際には離婚後に争いとなるケースが多いこと、争いとなった場合には決着まで平均半年程度の期間を要することが分かる。

民法第766条第1項は、面会交流、養育費の負担等の事項は、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とも定めるが、子の利益を確保し、かつ、父母の協議の結果を実効性あるものとするためには、離婚後の親権の在り方を含め、検討すべき課題は多い。こうした離婚後の子の監護をめぐる問題は、諸外国にも共通の課題である。本稿では、我が国における検討の際の一材料として、諸外国がこの問題にどのように対応しているか、 アメリカ(カリフォルニア州)、イギリス(イングランド・ウェールズ)、フランス、ドイツ、韓国における、親権、面会交流の意義、子の養育に関する合意、両親が合意に至らない場合及び合意実施の強制手段に係る立法事例を紹介する。なお、本文の内容を巻末の別表にまとめた。

Ⅰ アメリカ(カリフォルニア州)

1 親権

カリフォルニア州¹における親権概念は、子の健康、教育、福祉に関する決定を行う法的監護と、子を親の元で生活させる身上監護(しんじょうかんご)からなる、監護権として構成される。法的監護、身上監護とも、離婚後に共同とすることも単独とすることも可能だが、州家族法では、子の福祉のために、共同監護が最も望ましいとの推定が働くとされている²。また、監護権の態様は、子の福祉の観点から決せられることが定められている³。

単独監護とする場合には、裁判所は、他の要素とともに、子と非監護親が頻繁かつ継続的に面会交流することをより許容する親を監護親とすることが望ましいという基準(フレンドリー・ペアレント・ルール)で監護権の帰属を決すべきであり、親の性別で決すべきでないとされている⁴。

2 面会交流の意義

面会交流権は、身上監護権の有無を問わず親に与えられた権利とされている。

ただし、面会交流の態様の決定及び実施においては、子の福祉が重視される。例えば、州家族法では、両親の別居や離婚後も子が双方の親と頻繁かつ継続的な接触を維持することを保障することが州の政策であると宣言されている⁵。

3 子の養育に関する合意

離婚は原則として裁判所の命令によって成立するが、子のいる夫婦が離婚する場合には、養育計画(子がいつどちらの親と過ごすか、子の健康、教育、福祉に関する決定をどのように行うかを記載した、書面による詳細な合意)⁶を作成し、離婚審理時に提出しなければならない。養育計画は、審理を経て裁判所命令となる。

養育計画には、次の事項が含まれる。

①子の法的監護:法的監護を共同監護とした場合には、その内容が記される。「相手方又は裁判所の命令がない限り、どちらの親も子の居所を変更できない」といった条項を加え得る。

②育児計画:子がいつ、どちらの親と過ごすのかを具体的に記載する。

③休日・休暇のスケジュール:休日や長い休暇のどの期間をどちらの親と過ごすのかを決める。

④子の受渡し方法:子をどこで誰がどのように受渡しをするかを具体的に記載する。

⑤その他:どちらの親も子の前で他方の親について否定的なことを言ってはいけない等の約束を記載し得る。

4 両親が合意に至らない場合

養育計画は、父母が相談し、合意の上で作成するのが原則である。合意に至らない場合には、弁護士や専門コーディネーター等が任意に利用できるほか、審判に先立ち、両親に参加義務が課せられる教育プログラムや調停が裁判所により提供される。それでも合意に至らなければ、裁判所が養育計画を作成する。

離婚後も共同監護とされた場合には、子の最善の福祉に有害でない限り、裁判所は主たる養育者ではない親に適切な面会交流権を与えなければならない⁷。また、単独身上監護の場合でも、裁判所は、身上監護権のない親と子の面会交流を認めることを、身上監護権を有する親に命じることができる⁸。

5 合意実施の強制手段

⑴ 面会交流実行の強制手段

面会交流実行のための民事的強制手段としては、面会交流を妨害する親に対して子の取戻費用の担保金の積立てを命じる裁判所命令⁹、子の居所変更通知義務を課す裁判所命令¹⁰、 養育計画が裁判所の決定により確定していることに基づく裁判所侮辱による最長240時間の社会奉仕活動又は収監¹¹等が定められているほか、前述のフレンドリー・ペアレント・ル ールに基づく監護者変更の申立てや慰謝料請求訴訟の申立てを行うことも可能である。

また、面会交流の合意に反した場合の刑事的制裁として、誘拐罪による1年以下の拘禁刑又は 1,000 ドル以下の罰金¹²が定められているほか、裁判所侮辱罪による罰金又は拘禁刑も課され得る。

⑵ 養育費支払に係る強制力(連邦法による規定)

貧困家庭に対する福祉給付は連邦政府の管轄とされているところ、単身世帯、特に母子世帯の貧困が連邦政府の福祉給付負担を増加させるという事実を背景に、養育費支払の確保を目的とする規定が連邦法に設けられた。養育費確保のための強制力として、行政による非同居親の捜索¹³、裁判所による養育費命令の確定¹⁴、養育費の徴収¹⁵、養育費支払滞納に対する制裁(運転免許の停止等)¹⁶が定められているほか、裁判所侮辱罪による罰金又は拘禁刑も課され得る。

⑶ 連邦政府による面会交流及び養育費の確保に係る取組

強制手段ではないが、連邦政府により、養育費の確保を目的とした面会交流促進の取組が行われている。アメリカでは、家族に関する法律問題は、原則として州の管轄に属する。しかし、1990年代後半から、各州政府による離婚後の面会交流支援事業に対し、連邦政府から助成金が提供されるようになった。その背景には、単身世帯、特に母子世帯の貧困が政府の福祉給付負担を増加させていたという事実があった。アメリカでは、非同居親と子どもの交流の継続が養育費の支払にプラスの影響を与えることが知られるようになっていたため、連邦政府は養育費の回収に関する州の責任を強化するとともに、面会交流支援によって養育費の自発的な支払を促進させる法整備を行った。

連邦政府が面会交流支援に対する助成金の効果を調査した報告書(2006年)において、監督付面会交流支援を受けるようになって12か月が経過した非同居親について調べたところ、養育費を支払っている非同居親の割合が支援を受ける前と比べて53%増加したとの報告がなされている¹⁷。

* 本稿におけるインターネット情報の最終アクセス日は、平成27(2015)年10月28日である。

¹ アメリカでは家族関係は州法によって規律されているため、本稿においては、我が国との対比の観点から、共同監護の理念を積極的に打ち出しているカリフォルニア州法を例として記述する。

² California Family Code §3080

³ California Family Code §3087

⁴ California Family Code §3040(a)(1)

⁵ California Family Code §3020(b)

⁶ “Parenting Plans.” California Judicial Brunch Website<http:/www.courts.ca.gov/15872.htm>

⁷ California Family Code §3100

⁸ California Family Code §3007

⁹ California Family Code §3048(b)(2)(B)

¹⁰ California Family Code §3024

¹¹ California Code of Civil Procedure 1218(c)

¹² California Penal Code §278.5(a) (1ドル=120円(平成27年11月分報告省令レート))

¹³ 42 U.S.C.635 Social Security Act §453

¹⁴ 42 U.S.C.635 Social Security Act §456

¹⁵ 42 U.S.C.635 Social Security Act §454B

¹⁶ 42 U.S.C.666(a)(16)

¹⁷ Department of Health and Human Services Administration for Children and Families “Child Access and Visitat ion Programs: Participant Outcomes: Program Analysis,” 2006.1.

Ⅱ イギリス(イングランド及びウェールズ)

1 親権

イギリス(イングランド及びウェールズ)¹⁸における親権概念は、1989年子ども法 (Children Act 1989 (c.41))の制定により、親権(parental rights and duties)から、親責任(parental responsibilities)に移行した。親責任は、コモン・ロー上の監護権(custody)に代わるものとして、「子及び子の財産について親が法的に有する全ての権利、義務、権限、責任及び権威を意味する」とされており¹⁹、父母は離婚後も親責任を共同して負う。

2 面会交流の意義

面会交流権は、親責任に含まれる権利である。ただし、1996年家族法(Family Law Act 1996 (c.27))は、裁判所が面会交流の態様を判断する基準を定めるに当たって、親責任を有する父母との継続的な交流が子の福祉に資するとの基本理念を明記しており²⁰、判例においても交流は子の権利であることが認められているといわれる²¹。

3 子の養育に関する合意

離婚後の面会交流等について父母の合意が形成されている場合には、合意内容を記した「子の処遇に関する陳述書」を、離婚判決を得るための審理に提出する。裁判所による内容の検証を経て、子の福祉に反しないと判断されると離婚判決が出る²²。

「子の処遇に関する陳述書」には、離婚後の子の居所・同居者、子の教育・健康管理、子の日常的な監護、子の扶養に関する取決め、離婚後の面会交流に関する取決めといった事項が含まれる。

4 両親が合意に至らない場合

「子の処遇に関する陳述書」の記載事項について父母に争いがある場合や父母が提出した陳述書が子の福祉に反すると判断された場合には、裁判所が内容を決め、命令(交流命令、居所命令等)²³を出す。

5 合意実施の強制手段

⑴ 面会交流実行の強制手段

面会交流実行のための民事的強制手段としては、交流命令²⁴を求める申立て、履行命令(従わない場合は最長200時間の無償労働が課される。)²⁵を求める申立て、裁判所命令に基づく履行の監視²⁶、履行命令に従わない者に対する相手方の面会交流費用等の損害賠償命令²⁷、裁判所命令に基づく裁判所職員又は警察官による子の取戻し²⁸、履行命令違反に対する2か月以下の収監又は1日当たり50ポンド以下の過料(履行するまでの間)若しくは総額 5,000 ポンド以下の過料²⁹等がある。

また、面会交流の合意に反した場合の刑事的制裁として、法廷侮辱罪による2年以下の拘禁刑又は 2,500 ポンド以下の罰金³⁰が課され得る。

⑵ 養育費支払に係る強制力

養育費確保のための強制力として、行政による給与からの天引き³¹、非同居親の財産に対する強制執行³²、不払に対する最長6週間の収監³³等が定められている。

¹⁸ イギリスの家族法の体系は、イングランド及びウェールズ、スコットランド、北アイルランドでそれぞれ異なるため、本稿においてはイングランド及びウェールズに適用される法律を例として記述する。

¹⁹ Children Act 1989 (c.41) §3(1)

²⁰ Family Law Act 1996 (c.27) §11(4)(c)

²¹ 東和敏編著『イギリス家族法と子の保護』国際書院, 1996, p.86.

²² Family Law Act 1996 (c.27) §3(1)(c), 9(5), 11

²³ Children Act 1989 (c.41) §10

²⁴ Children Act 1989 (c.41) §8

²⁵ Children Act 1989 (c.41) §11J(2)

²⁶ Children Act 1989 (c.41) §11H

²⁷ Children Act 1989 (c.41) §11O

²⁸ Family Law Act 1986 (c.27) §34(1)

²⁹ Children Act 1989 (c.41) §11J(13); Magistrates' Courts Act 1980 (c.43) §63(3) (1ポンド=183.6 円(平成27年11月分報告省令レート))

³⁰ Contempt of Court Act 1981 (c.49) §14(1), (2)

³¹ Child Support Act 1991 (c.48) §31

³² Child Support Act 1991 (c.48) §33

³³ Child Support Act 1991 (c.48) §40

Ⅲ フランス

1 親権

フランス民法典の1993年改正によって両親の共同親権が原則となり、更に2002年改正により、別居・離婚が親権の態様に影響を及ぼさないことが確認された。親権は、「子の利益を目的とする権利と義務の総体である」と規定されている³⁴。

2 面会交流の意義

両親には、子の養育と教育を共同で負担する義務がある³⁵。両親が離婚した場合には、子の養育と教育の分担金は、原則として、扶養定期金の形で支払われることが予定されている³⁶。

フランス民法典において、面会交流権は親権行使の態様の一つと位置付けられている。ただし、フランス民法典上、「父母のそれぞれは、子との人格的関係を維持し、子と他方の親との絆を尊重しなくてはならない」と規定されており³⁷、父母はカップルとしての関係を解消した後も子の親としての関係は継続すべきであり、双方の親と関係を維持することが子の利益に適うという理念が、離別家庭の子どもの問題に関わる人々の間で広く共有されるようになったといわれている³⁸。

3 子の養育に関する合意

離婚手続に際し、夫婦は「離婚の諸効果に関する約定」³⁹を作成する。「離婚の諸効果に関する約定」には、夫婦に関する諸効果だけでなく、未成年の子に関する効果(親権行使、居所、訪問権・宿泊させる権利、養育・教育の分担)を含む。裁判所は、約定の内容が夫婦それぞれ及び子の利益を考慮しているかを審理する。約定が認可されなければ、離婚宣告を受けることはできない。

両親が親権を共同行使している場合、子と非同居親との面会交流は、親権行使の態様の一つと位置付けられている。

面会交流に関する合意は、一義的には両親が合意により定める。合意が十分に子の利益を守っていないこと又は両親の同意が任意になされたものでなかったことが確認された場合を除き、裁判所は離婚判決を求める審理の際にこの合意を認可する。

非同居親の訪問権及び宿泊権は、共同親権の場合には当然に、単独親権の場合には子の健康、道徳、安全を危うくする重大な事由がない限り、認められる。また、民法典の2002年改正により、子の交替居所制度(子どもの居所について、両親の居所の間を交替で子が行き来する形態を認める制度)が導入されたことから、子の居所を交替居所とするか単独居所とするか、単独居所とする場合には訪問権及び宿泊権の態様をどのようにするかも合意の内容に含まれる⁴⁰。

4 両親が合意に至らない場合

両親が合意に至らない場合には、父母どちらかの申立てに基づき裁判所が子に関する約定を定めることとなる。その際の考慮事項に、フレンドリー・ペアレント・ルールを参考にした、父母の「自らの義務を果たし、かつ、他方の親の権利を尊重する姿勢」という項目がある。

面会交流の円滑な実現を目的として、民法典の2002年改正により、裁判所はまずは両親に調停を提案することができるようになった。

5 合意実施の強制手段

⑴ 面会交流実行の強制手段

面会交流実行のための民事的強制手段としては、居所変更通知義務⁴¹や債務履行遅滞による金銭支払命令がある。

また、面会交流の合意に反した場合の刑事的制裁として、1か月以内に居所変更を通知 しなかったことによる6か月以下の拘禁刑又は 7,500 ユーロ以下の罰金⁴²や子の引渡し拒否罪による1年以下の拘禁刑又は 15,000 ユーロ以下の罰金⁴³がある。

⑵ 養育費支払に係る強制力

養育費確保のための強制力として、親又は検察官の申立てに基づく「離婚の諸効果に関する約定」の子の養育及び教育の分担に関する条項の裁判官による修正又は補完⁴⁴、第三者債務者からの私的な取立て⁴⁵、国庫の直接税徴収官による公的な取立て⁴⁶が可能であるほか、家族手当金庫からの家族支援手当の支給⁴⁷がある。

³⁴ Code civil §371-1(1)

³⁵ Code civil §203, 371-2

³⁶ Code civil §373-2-2(1)

³⁷ Code civil §373-2(2)

³⁸ 色川豪一「フランスにおける面会交流援助」棚村政行ほか『親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書』2011.2.10, p.270. 法務省ウェブサイト

³⁹ Code civil §250-1

⁴⁰ 栗林佳代『子の利益のための面会交流―フランス訪問権論の視点から―』法律文化社, 2011, pp.242-244.

⁴¹ Code civil §373-2(3)

⁴² Code pénal §227-6 (1ユーロ=134.4 円(平成27年11月分報告省令レート))

⁴³ Code pénal §227-5

⁴⁴ Code civil §286, 373-2-13

⁴⁵ 1973年1月2日法律第 73-5 号、民事執行法典 L.213-1 条~L.213-6 条、R.213-1 条~R.213-10 条、労働法典 R.3252-1 条~R.3252-10 条

⁴⁶ 1975年7月11日法律第 75-618 号

⁴⁷ 1984年12月22日法律第 84-1171 号、1986年9月30日デクレ第 86-1073 号、社会保障法典 L.581-1 条~ L.581-10 条、R.581-1 条~R.581-9 条

Ⅳ ドイツ

1 親権

1979年に子に対する親の支配権を連想させる従来の親権(Elterliche Gewalt)の概念が廃止されるとともに、親は子の福祉のために配慮する権利と義務(Elterliche Sorge)を有するとする「親の配慮」が導入され、婚姻中の父母は共同配慮とされた。「親の配慮」においては親の義務の面が強調されているが、監護権を含む従来の親権に相当するものである。親子関係法改正法(1997年制定)によって、離婚後の父母も共同配慮となった⁴⁸。

2 面会交流の意義

親子関係法改正法(1997年制定)により、父母双方との面会交流は、原則として子の福祉のために必要であることを宣言し⁴⁹、それまで親の権利として位置付けられていた面会交流権を、子の権利並びにそれに対応する親の義務及び権利として構成した⁵⁰。

ドイツ民法第1684条第2項は、「父母は、それぞれ、子と他方の親との関係を侵害し、又は養育を妨げるあらゆることを行ってはならない」と定め、フレンドリー・ペアレント・ ルール類似の規定を設けている。この規定は、面会交流の直接的な妨害はもちろんのこと、子が他方の親に対し悪い印象や拒絶感情を持つように吹き込むといった間接的な妨害行為を行うことも禁じていると解されている⁵¹。

3 子の養育に関する合意

離婚を申し立てる際に裁判所に提示する「離婚の効果に関する合意」において、離婚後の子の処遇に関する事項が必要的記載事項とされている。この合意は、郡又は郡に属さない大都市の各自治体により設置される少年局(子の福祉を守る専門行政機関)による相談等の支援を受けて父母が形成することが原則とされる。裁判所は、合意案を作成するための少年局の相談サービス等を紹介し、また、相談の利用を義務付けることもでき、更に、必要な場合には父母に調停等の紹介をしなければならない。合意の内容が子の福祉に反しないと裁判所により承認されると、和解となる。

「親の配慮」の態様、面会交渉権の具体的な行使態様、子の扶養に関する事項は、必要的記載事項である。ただし、面会交渉権の行使(又は不行使)と子の扶養料の支払(又は不払)を結びつけた合意をすることは、公序良俗違反となり無効である⁵²。

4 両親が合意に至らない場合

「離婚の効果に関する合意」について両親が合意に至らない場合は、裁判所が暫定的に面会交流のルールを定める等の措置を採る⁵³。暫定措置が採られた後も両親の合意形成がなされなかった場合には、裁判所が最終的な面会交流のルールを定める等の措置を採る⁵⁴。

5 合意実施の強制手段

⑴ 面会交流実行の強制手段

面会交流実行のための民事的強制手段としては、裁判所による交流保護命令(面会交流実行のための子の引渡しを要求し、交流の間の子の居所を定める、期限付きの命令)⁵⁵、子に関する情報提供請求権⁵⁶、民法上の子の引渡し・返還請求⁵⁷、裁判所決定による秩序拘禁又は 25,000 ユーロ以下の過料⁵⁸、執行の直接強制(子に対する直接強制力の行使を除く)⁵⁹、妨害する親からの身上配慮権の剥奪・共同配慮の取りやめ⁶⁰、父母の一方への単独配慮権移譲⁶¹がある。

また、面会交流の合意に反した場合の刑事的制裁として、策略による子の奪取に対し、 未成年者を隔離した罪による5年以下の拘禁刑又は罰金⁶²が規定されている。

⑵ 養育費支払に係る強制力

養育費確保のための強制力として、子から親への扶養請求権・養育費支払請求権⁶³が認められているほか、最低扶養料が法定されている⁶⁴。

⁴⁸ §1626(1) BGB(Bürgerliches Gesetzbuch)

⁴⁹ §1626(3)1 BGB

⁵⁰ §1684(1) BGB

⁵¹ 佐々木健「ドイツ親子法における子の意思の尊重―憲法と民法の協働の視点から―」『立命館法學』317 号, 2008.1, pp.303-304.

⁵² オリバー・フランツ・ケストラー著(神谷遊訳)「ドイツにおける離婚の効果に関する合意」『広島法科大学 院論集』3 号, 2007.3, pp.283-285.

⁵³ §156(3) FamFG(Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Geri chtsbarkeit)

⁵⁴ §165(5) FamFG

⁵⁵ §1684(3) BGB

⁵⁶ §1686 BGB

⁵⁷ §1632(1) BGB

⁵⁸ §89(3) FamFG

⁵⁹ §92 FamFG

⁶⁰ §1666 BGB

⁶¹ §1671(1)2, (2)2 BGB

⁶² §235(1)1 StGB(Strafgesetzbuch)

⁶³ §1602(2) BGB

⁶⁴ §1612a BGB

Ⅴ 韓国

1 親権

かつての親権は、父のみが有する、子に対する支配権を意味するものであった。1977年の民法改正により、婚姻中の親権については父母の共同親権とされたが、離婚後の親権については、依然として父優先の原則が維持された。1990年の民法改正により、離婚後の親権について、父母の協議又は家庭裁判所の審判により、単独親権と共同親権のいずれかを選択することができることとなった⁶⁵。また、親権者とは別に養育権者(日本における監護権者に相当する)を定めることもできる⁶⁶。更に、2011年改正において、子の福祉は、親権行使の基準にとどまらず、家庭裁判所が親権者を定める際の基準でもあることを宣言する規定が置かれた⁶⁷。

ただし、共同親権は原則ではなく、子の福祉の観点から、離婚後においても父母が良好な関係を維持することができる場合に、当事者の協議又は家庭裁判所の審判により認められることとされている。

2 面会交流の意義

1990年改正により、面会交流を、子を直接養育しない父又は母の権利と定める規定が新設された。更に、2007年改正により、面会交流の権利主体に子が加えられた⁶⁸。

3 子の養育に関する合意

韓国における離婚には協議離婚と裁判離婚があるが、協議離婚であっても、家庭裁判所において協議離婚意思の確認を受けなければ成立しない。協議離婚意思確認手続においては、離婚後の親権者及び子の養育に関する事項(養育者、養育費の額及びその負担方法、面会交流の有無及びその実施方法)について父母が合意しなければ協議離婚できないこととされており、両親の合意形成義務が法定されている⁶⁹。面会交流を含む離婚後の子の養育に関する取決めへの支援として、養育すべき子のいる協議離婚意思確認申請をした夫婦には、「父母案内」⁷⁰(ビデオ教材によるプログラム)の受講が義務付けられている。

なお、面会交流については、面会交流の頻度、場所、引渡場所その他の事項を具体的に記載することが求められ、家庭裁判所が協議の作成例を提示している。

4 両親が合意に至らない場合

父母による協議の内容が子の福祉に反する場合には、家庭裁判所は補正を命じ又は職権で子の養育に関する事項について定めることができる。

5 合意実施の強制手段

⑴ 面会交流実行の強制手段

面会交流実行のための民事的強制手段としては、面会交流の実施に関する協議に違反した親に対する履行命令⁷¹、義務の不履行に対する過料(1000 万ウォン)⁷²がある。

また、面会交流の合意に反した場合の刑事的制裁として、保護・養育していない一方の親が暴行、脅迫又は違法な有形力を行使して子を奪取した場合の未成年者略取誘拐罪⁷³が規定されている。

⑵ 養育費支払に係る強制力

養育費確保のための強制力として、養育費負担調書に基づく強制執行⁷⁴、財産明示及び財産照会制度⁷⁵、養育費直接支払命令⁷⁶(養育費支払義務者の所得源泉徴収義務者に、定期的に給与から養育費を控除するよう求める命令)、担保提供命令⁷⁷に関する規定が定められているほか、2014年に制定され、2015年3月25日から施行されている「養育費履行確保及び支援に関する法律」により、国による養育費取立援助(韓国健康家庭振興院に置かれた養育費履行管理院による履行支援。立替払措置⁷⁸を含む)が導入された。

⁶⁵ 韓国民法第 909 条第4項

⁶⁶ 韓国民法第 837 条第2項

⁶⁷ 韓国民法第 837 条第2項

⁶⁸ 韓国民法第 837 条の2第1項

⁶⁹ 韓国民法第 837 条

⁷⁰ 韓国民法第 836 条の2第1項

⁷¹ 韓国家事訴訟法第 64 条第1項第3号

⁷² 韓国家事訴訟法第 67 条、第 67 条の2(1ウォン=0.1 円(平成27年 11月分報告省令レート))

⁷³ 韓国刑法第 287 条

⁷⁴ 韓国民法第 836 条の2第5項による韓国家事訴訟法第 41 条の準用

⁷⁵ 韓国家事訴訟法第 48 条の2、第 48 条の3

⁷⁶ 韓国家事訴訟法第 63 条の2

⁷⁷ 韓国家事訴訟法第 63 条の3

⁷⁸ 養育費履行確保及び支援に関する法律第 14 条

Ⅵ DV事案における親権及び面会交流の態様

離婚をしようとする夫婦間又は子に対するドメスティック・バイオレンス(DV)については、各国とも裁判所の積極的な関与(DVの有無の確認、子の処遇に関する裁判所命令等)が見られ、共同親権の制限、停止等の措置が採られている(表1)。例えば、アメリカ(カリフォルニア州)では、DV事案を専門に扱うDV裁判所による審理の中で離婚や子の処遇に関する決定もなされる。

夫婦間DVの事案においては、いずれの国でも共同親権の停止がなされ得る。これは、そもそも共同親権は離婚後も父母双方が子の養育に関わることが子の福祉に資するとの趣旨に基づくところ、DV事案においては父母の有効な合意形成が期待できず(共同親権停止の許容性)、また、共同親権が維持されている限りDV被害者である一方の親が子を連れて別居することが子の連去りに該当し得るためである(共同親権停止の必要性)。

一方、面会交流については、共同親権が制限又は停止される事案にあっても、第三者による子の引渡し、監督付面会交流等の形で維持されることが多い。

子に対するDV(虐待)については、いずれの国も共同親権の停止事由ととしている。また、いわゆる虐待には当たらない場合であっても、フランスにおける訪問権等の2年間の不行使、ドイツにおける養育費不払といった親権や扶養義務の不履行が親権停止事由となる場合もある。一方、面会交流は共同親権の停止とは必ずしも連動せず、監督付面会交流等の維持を目指す国が多い。これは、子との交流の継続がDV加害者の矯正・治療に有効であると考えられるケースが指摘されているためである。

おわりに

離婚後の子の養育支援については、兵庫県明石市が平成26(2014)年4 月から、相談体制の充実化を図るとともに、養育費や面会交流などについて記載された「こどもの養育に関する合意書」、「こども養育プラン」の書式や「合意書・養育プラン作成の手引き」を離婚届の配布時や相談時に配布する、離婚後の面会交流の円滑化を目的として「こどもと親の交流ノート(養育手帳)」を配布する等の施策を始めており、注目に値する⁷⁹。

諸外国の立法例を見ると、いずれの国も、離婚後の子の福祉を確保し養育の円滑化を図るため、試行錯誤を経て制度設計をしていることが分かる。我が国においても、財源や家庭裁判所人員の確保といった課題に留意しつつ、民法第766条第1項が定める「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」との規定を実現する方策の検討が求められよう。

⁷⁹ 兵庫県明石市「離婚後のこども養育支援 ~養育費や面会交流について~」<https://www.city.akashi.lg.jp/seisaku/soudan_shitsu/kodomo-kyoiku/youikushien/youikushien.html>

(了)