3.11の日に、デレク・ジャーマンの庭のことについて考える/一日一微発見352

「仮の家」が竣工したのは、ちょうど1年前のことで、家はできたけれど湖に面した「庭」も周辺も、全くの「荒地」だった。

1年経って、京都から移植した椿は、この土地の気象サイクルに馴染んで70個もの花を咲かせた。バラは早くも芽吹き、冬に球根を植えておいたアネモネが、赤と黒の目玉のような大輪を風の中で揺らせている。

生の喜びに溢れている。

1年前のことを思い出す。何十年にもわたって放置されていた土地には、裏山から伸びた藤なのどの太い根が縦横に走っていて、スコップも入らない。元々の海の石や宅地化した時にもちこんだとおぼしき「岩石」が地中に大量に埋まっていた。

家の工事のあいまに、土木の人に、ユンボで庭を予定している部分もひっくり返していてもらった。しかし、土地がゆるやかに斜面なので、庭にするには丁寧に盛り土もしなくてはならない。

途方もない作業。造園業者を入れるなど1ミリも思わなかった。僕にとり、見よう見まねでやることほど楽しいことはない。粘土をこねながら、どんな彫像がうまれてくるか。無謀というか、楽観的というか。そのような性分である。

「庭をやる」ということは、全てを自ら独りでやるものだと、どういうわけか決めているのでる。どんなに素人臭く、やり方が定石から離れていようが、自ら考え、判断して実行する。それが「愉しみ」であるからだ。

はたから見たら無限に続くような「石とり」は狂気の作業に見えたかもしれないが、「荒地」の中にどんなものがあり、何が棲みついていたのか。その「恐怖」のものたちと対話することなしには、「マイ・シークレット・ガーデン」などつくれるはずもない。

石ころであれ、路傍の雑草であれ「仲間に」なるのである。

僕は大阪の郊外の豊中(蛍池)で子ども時代をすごした。植木がたくさん植わったタイプの庭で、そのあい間に、子どもの僕は水仙やぼたんなどを買ってきて、勝手に植えて育てた。

植え替えも好きだった。それが庭の初期衝動である。

蛍池の裏庭はちょっと放っておくと、ススキの野原になってしまう場所だったが、そこを開墾し、小さな畑をつくって野菜をうえたり、脇にはバラもうえたりしていた。

人が庭を自分でつくろうと思う動機はさまざまだろう。

しかし、その動機について実は聞いたことも読んだことは意外とない気がする。

林達雄も杉浦明平も園芸家だったが、その初期衝動は著作に書いてなかったように思う。また、牧野富太郎は植物愛の人ではあっても庭の人ではないし、身近な本といえばヘルマン・ヘッセの本ぐらいしかないかもしれない。

僕は東京に来てからは、ながく原宿に長く住んでいて、「庭をつくろう」なんていう気を封印していた。その代りに、原宿の団地の住人たちが共同でつくっている「庭」(コミューナルガーデン)をのぞいたりすることで気ばらしをしていたのだ。

僕の中に庭への気持ちは、おそらく僕が持っている「人嫌い」と関係していると思う。それは「愛」というものが人間にだけ限定されていると思っている人間への嫌悪なのだと思う。

僕は編集という「人」に深く関係した仕事を長くやっているので、「人好き」「社交的」と思われているようだが、実は「人以外のもの」が好きだ(人間で唯一といってよいほど好きなのは妻の渚である)。

庭は少なからず人間の「幼心」と関係していると思うが、それに再び火をつけたのは90年代にロンドンに住む親友・吉谷博光・桂子夫妻の家にステイし一緒にイングリッシュガーデン巡りをしたことだ。

2人には本当に深く感謝している。

彼らなしには三ヶ日の暮らしには、たどり着かなかったろう。

さて今日は、3.11から12年目の日で、三ヶ日の「仮の家」で過ごしている。

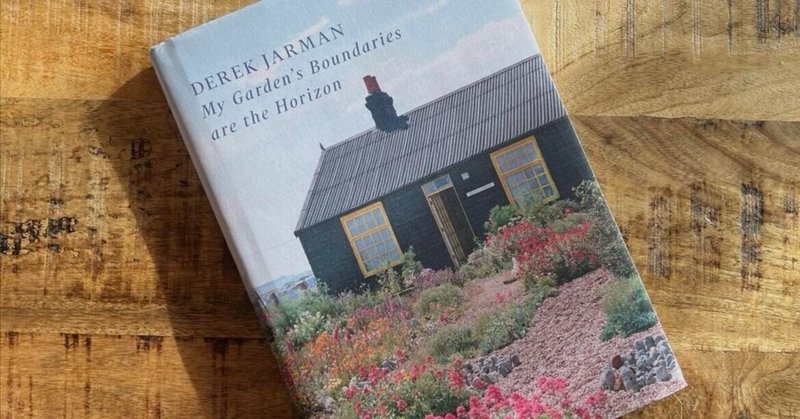

何を書いておこうかと思ったが、デレク・ジャーマンの庭の話を書いておきたい。

ここから先は

¥ 150

応援よろしくね~