労働のあり方こそ、社会の内容を規定する。

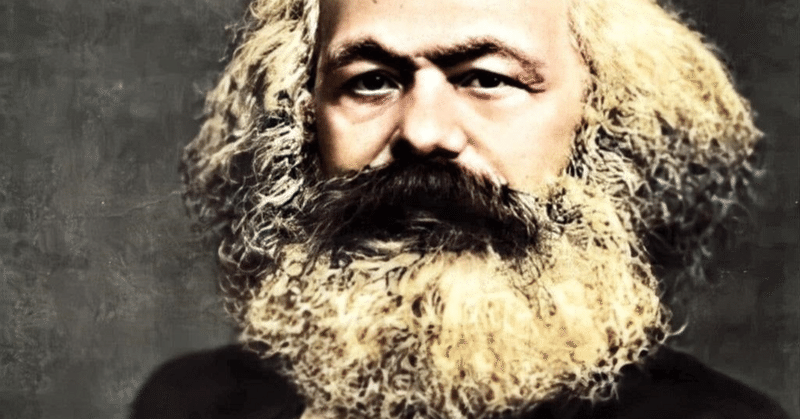

マルクスが人間の本質と捉えた労働には、二つの側面がある。

一つは具体労働。もう一つは抽象労働。

前者はくわの作り方とか、畑の耕し方とか、肥料の作り方とか、そういう労働の具体的な側面を示す。具体労働や有用労働と呼ばれる。

後者は労働から、前者の具体的な側面を捨象して、全ての労働に共通する「人間のエネルギーの支出」という側面だけを抽出した「抽象的人間労働」を指す。

「抽象的人間労働」には、社会的な性格、社会的な意義がある。それは「総労働の一部であることを示す機能」を意味する。

抽象的人間労働の社会的性格が総労働の一部を示す機能であるならば、商品のやりとりを介在しない自由な共同体社会(アソシエーション)では「労働の分配」が行えるようになる。

たとえば、「みんながどの労働をするか、決めよう!」と、ある共同体社会で話し合いを開く。

そこで、社会のメンバーに対する労働の配分を決める際に、労働の具体的側面に注目すると、それぞれの労働自体の比較自体が難しくなり、適正な分配も困難になる。

というのも、労働には「畑を耕す」とか「牛の世話をする」とか「薪を割る」とか「料理する」とか、無数の具体労働があるが、それぞれを比較して平等で均等な配分を決定するのは不可能と言って差し支えないだろう。

そこで、労働の具体的側面を無視して、あらゆる労働を、人間の筋力や脳髄といった「エネルギーの支出」という一点に絞って、抽象的に捉える。労働が「エネルギーの支出」という意味に限定されると、途端に労働は均質なものとして捉えられる。

均質な労働は、その「均質さ」ゆえに、時間によって、区切ることが可能になる。すると、労働時間は、結合したりすることも可能となり、人々にとってなるべく平等で、適正な労働の分配が行えるようになる。

このように、共同体社会の中で、労働の分配を可能にするという意味では、「抽象的人間労働」には十分に意義があるだろう。

なぜなら、社会のメンバーに対して、どれほど労働の分配をすれば平等な分業が可能になり、社会は安定的に運営できるのか?という問題の鍵を握るのは、これまで話してきた「抽象的人間労働の社会的性格」だからだ。

ところで、「くわの作り方」とか、「樹の切り方」とか、「椅子の作り方」とか「シャケの漁獲法」とか、そういう具体的有用労働の社会的性格は「総生産の一部を示す機能」であるから、抽象労働と同じ具合に生産の分配も行える。

具体的有用労働と抽象的人間労働。

両者の、””社会的性格””を直接的に考慮することで、人々が「商品」になることなく人格的に結びついた労働を実現できる。これを、マルクスは「社会化された労働」と呼んだ。

逆に、人々の労働が、社会化された労働を営み、お互いに人格的に分離していないのであれば、そもそもお互いの労働は別々に分離することもなければ、生産物を「交換」する必要もない。

考えてみれば、共同体社会では、「抽象的人間労働の社会的性格」を直接的に取り扱うことができるのだ。だから、労働生産物は、原理上、共同体社会の話し合いや身分的規制によって分配される。

すると、個人個人は決して分離した私的労働にはならず、労働生産物も共同体社会によって人々の意思決定により、分配される。

よって、社会化された労働では、「労働生産物を交換」の必要性は、全く、出てこない。

「交換の必要性」が発生しなければ、労働生産物の価値(価格表示)を表示する必要もなくなる。

価値表示の必要性が発生しなければ、労働生産物を価値表示した姿、商品形態もまた生まれてこない。

労働生産物が、商品形態として現象しなければ、商品形態から引き起こされる錯覚、物神性(もともと商品の中に価値が在るだろう!)も発動しない。

物神性が発動しなければ、人々は物神崇拝という奇妙な社会的行為をしない。

当然、物神崇拝のない世界では「商品」も「貨幣」も「資本」も無い。

人間関係もまた、物象と物象の関係(例えば労働者や資本家)として現象するのではなく、人と人の人格的な関係が維持される。

人間を疎外する物象化は起こらない。

このように、自由な共同体社会のもとでは「抽象的人間労働の社会的性格が直接的に取り扱えること」によって、商品交換は発生せず、忌々しい物象化は発生しない。

かくして、人間は人間らしく生きられる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?