Vol8.正しい選考のための3つのポイント

なぜ書くか

様々な情報が飛び交う現代において重要になる中、日本に住む約1億人にはグローバルでの最新の取り組みやトレンドを学ぶ機会が多くありません。Every Inc.では「HRからパフォーマンスとワクワクを」というビジョンを掲げ、グローバルな取組みやアカデミックな文献から面接に関する歴史、取組み、事例など”日本なら”ではなく、”グローバルスタンダード”な情報を提供しています。

正しい選考のための3つのポイント

こんにちは、株式会社Everyの松澤です。

このメルマガでは、アカデミックな視点で「選考」というものの構造や特性について解説をしていきます。

皆さんは何をもって、自社の選考は適切に行われていると判断していますか?

アカデミックな観点では、正しい選考となっているか否かを判断する軸が以下の3つです。

信頼性

妥当性

有用性

採用では応募者を惹きつけることがより重視されている為、忘れ去られてしまいがちですが、「入社後の活躍」をゴールにした場合には3原則を守ることが非常に重要ですので、ぜひ意識して頂ければと思います。

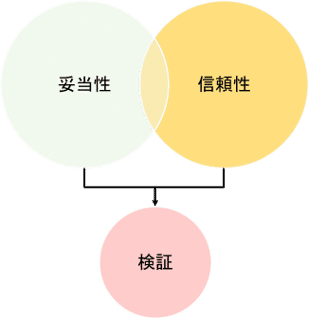

信頼性と妥当性の違い

妥当性と信頼性について、改めて説明していきます。

信頼性が担保されている選考(何度やっても同じスコアが出る)

妥当性が担保されている選考(測りたいものを図っている)

有用性が検証されている選考(測っていたものがパフォーマンスに関係しているかどうかを検証する)

例えば、信頼性とは、同じ条件で測定を続けた場合、同じ結果が得られるか(算数のテストを2回受けて2回とも10点)を指します。いわゆる高校受験の模試などで出てくる偏差値には各機関によって差が出ますよね。更に、同じ団体の模試を受けたとしても偏差値が50と出たり、70と出たり、ばらつきが出ると思います。もし仮に、70の偏差値を持っている人が一発勝負で50と出て不合格になれば企業としては人材の取りこぼし、またはミスジャッジが発生します。従って信頼性が低い選考は望ましくありません。

一方で、妥当性とは、測定したいものが正確に測れるか(ex. 計算能力を図る問題は、算数か?国語か)を示します。論理的思考能力を図りたいときに、面接で質疑応答を繰り返しながら評価しても限界があります。であれば日本でいう学力検査で論理的思考能力を図ることの方が妥当性の高い選考となります。

理想の選考と有用性

さて、最後の有用性です。この検証はほとんどされていないケースが多いのですが、結論として、正しい選考で目指す姿は上記のような「入社後の評価と採用時の評価が正の関係性を持っている事」を目指していく事が理想です。

ですので、自社の人事制度を改めて読み込んで頂く事をお勧めします。入社後に従業員はどのような目標でどのような評価項目で評価されるのか、入社後の評価内容を踏まえずに、採用独自の評価項目を自由に設定するのは有用性を損なってしまうリスクがあります。

改めて、「信頼性・妥当性・有用性」を是非振り返ってみて頂ければと思います。

最後までお読みいただき有り難うございました。

Copyright © 2021 Cristina G Banks and Masamitsu Matsuzawa All Rights Reserved.

<その他参考情報>

③明日から使える面接質問集のダウンロードはこちらから(49コンピテンシーと353問の質問)

著者:松澤 勝充

神奈川県出身1986年生まれ。青山学院大学卒業後、2009年 (株)トライアンフへ入社。2016年より、最年少執行役員として組織ソリューション本部、広報マーケティンググループ、自社採用責任者を兼務。2018年8月より休職し、Haas School of Business, UC Berkeleyがプログラム提供するBerkeley Hass Global Access ProgramにJoinし2019年5月修了。同年、MIT Online Executive Course “AI: Implications for Business Strategies”修了し、シリコンバレーのIT企業でAIプロジェクトへ従事

2019年12月(株)トライアンフへ帰任し執行役員を務め、2020年4月1日に株式会社Everyを創業。企業の人事戦略・制度コンサルティングを行う傍ら、UC Berkeleyの上級教授と共同開発した3カ月プログラムで、「日本の人事が世界に目を向けるきっかけづくり」としてグローバルスタンダードな人事を学ぶEvery HR Academy (HRBP養成講座)を展開している。

頂戴したサポートでHRプロフェッショナルを目指す人々が学び続ける環境・場所・情報を作りたいと考えております。少しのサポートで活動が継続できます。大変ありがたいです。