オウンドメディアにできることとできないこと~第2回 オウンドメディアの役割を明確する~

「オウンドメディアにできることとできないことを説明してください」

と聞かれて、あなたならなんと回答しますか?

「意外と回答できそうで、でもなんだかうまく説明できないなぁ」なんて感じた人も多いのではないでしょうか?

そんな「オウンドメディアにできることとできないこと」を前回に引き続き今回もお話していければと思います。

▽前回(第一回)の記事は下記から!▽

前回の振り返り

まずは前回の「顧客の行動を理解し、整理する」という回でお話したことを振り返っていきましょう。

顧客行動はMOT(モーメント オブ トゥルース)という概念で整理する事ができるというところをメインでお話しました。

MOT:モーメント オブ トゥルース

直訳では「真実の瞬間」となりますが、マーケティングでは

「顧客が商品やサービスのクオリティーを審判する瞬間」

のことを指しています。

MOTは

ZMOT=Zero Moment Of Truth

FMOT=First Moment Of Truth

SMOT=Secound Moment Of Truth

TMOT=Third Moment Of Truth

という0~3までのステップで分かれていることも説明しました。

加えて、このMOTはBtoC向け商品か、BtoB向け商品かでも大きく顧客行動が変わってくるということもお伝えしたかと思います。

オウンドメディアだけでなくその他の施策が有効かどうかを判断するためには、顧客の行動を分解し、整理して理解する必要があります。

▽前回(第一回)の記事は下記から!▽

押さえておくべきオウンドメディアの基本役割

まずは、オウンドメディアの基本的な役割についてお話しておきます。

よくある誤解として、オウンドメディアに取り組む企業の多くは

認知獲得

CVの大量獲得

問い合わせ獲得

などのマーケティング全般をカバーできると考えてしまいがちです。

期待が膨らんでしまうのはわかりますが、toB・toC限らず一般的なオウンドメディアの役割はあくまで「顧客の理解促進」になります。

とはいえ、中にはオウンドメディアでマーケティング全般をカバーしている会社も多数あります。

ただ、それは「前提と成熟度」に依存していて、現実的には達成するのが困難な領域になります。

具体的には

大手企業などの、すでにブランドの知名度が高い企業がオウンドメディアを始めたケース

特定の領域で1、2を争うほど企画の質が高く、常に記事がシェアされることが絶えないケース

などが該当します。

いずれかに該当できれば、それこそ理想的なメディアマーケティングを展開できますが、現実的にはほんの一握りです。

BtoCマーケティングでオウンドメディアができること

ここから実際にBtoCマーケティングでオウンドメディアができることについてお話します。

結論BtoCマーケティングでは

ブランドの理解を促すオウンドメディア

商品理解を促すオウンドメディア

の2つのタイプのオウンドメディアが存在しています。

ブランド理解を促すオウンドメディア

BtoCにおけるオウンドメディアの目的の一つに

「ブランド理解の促進」

があります。

ここではスターバックスが運営している「スターバックスストーリーズジャパン」というオウンドメディアを例にします。

スターバックスストーリーズジャパンの目的は、スターバックスというブランドをより深く理解してもらうことにあります。

記事の内容も、スターバックスが取り組んでいる社会活動や社員のインタビューなどが中心で、スターバックスブランドのニッチな部分まで発信しきっています。

キーワードでの上位表示対策の形跡がないことや記事内にCTAをがほとんどないことからも、オウンドメディアの運用の目的が、目の前の顧客の刈り取り等ではなく「より深いブランド理解の促進」ということが分かります。

BtoC向けの商品の中でも、特に大手企業などは、ブランドのより深いストーリーを知ってもらうことでリピート売上を狙っている会社も多々あります。

商品理解を促すコンテンツ

次にお話するのが

「商品の理解を促すこと」

を目的としたオウンドメディアです。

特にECサイトを個人で運営しているブランドなどに多い傾向があります。

例えば、皆さんおなじみの「北欧、暮らしの道具店」さんがとても良い例です。

独自の世界観を表現しつつ、様々な手法を駆使しておすすめの商品を紹介しています。

ブランドとしての価値を訴求しているのはもちろん、商品の理解を深めるためのコンテンツが充実していることが大きな特徴です。

北欧、暮らしの道具店さんは、スタッフおすすめの商品や愛用品、実際に利用してみたレビューなどを記事化したコンテンツを発信しています。

これによって、顧客の商品理解と購入の後押しを担っているのです。

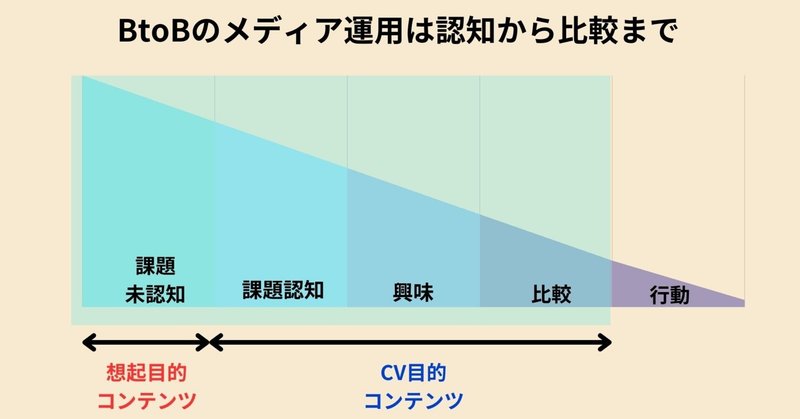

BtoBマーケティングの場合

次にBtoBマーケティングのおけるオウンドメディアのできることについてお話します。

BtoBマーケティングは、サービス自体の理解が難しいケースがほとんどです。

よって、オウンドメディアの運用がマーケティングの戦略の中でも重要な立ち位置を占めます。

BtoBマーケティングのオウンドメディアは

想起目的のオウンドメディア

CV目的のオウンドメディア

顕在層向けコンテンツ

の3種類があります。

想起目的のオウンドメディア

想起目的のオウンドメディアとは、その名の通り「想起(思い出されること)」を目的としたオウンドメディアです。

BtoBサービスにおける購買は、基本的にほとんどの変数がコントロール不可能です。

例として「タイミング」や「予算」があり、一個人がコントロールできるような要因ではありません。

つまり、タイミングが訪れた時、予算が十分に確保できた時に真っ先に自社のサービスを思い出し、問い合わせてもらえることが理想です。

そのためには「思い出してもらえる」よう、ターゲットに対して自社のブランドを印象付ける必要があるでしょう。そのために、想起目的のオウンドメディアが有効的に働きます。

ここで例として、knowledge/baigieを挙げます、

このメディアは、メインコンテンツとして「顧客に想起してもらうためのコンテンツ」を発信しています。

もともとbaigie社はWeb制作を本業としているにもかかわらず、発信しているコンテンツは多岐にわたります。

例えば

「経営者というモンスターのエクスペリエンスをハックする」

「注文住宅を買った顧客体験の一部始終を言語化したついでにウェブ戦略も考えてみた」

などユーザーの興味を引く面白いコンテンツを発信しています。

このように自由度の高い面白いコンテンツはコンテンツの消費で終わることがなく、「こんな面白い記事を書いている会社ってどんな会社なんだろう?」というブランドの認知・認識も発生させます。

一見、メディアの運営効果が数字として目に見えないものの、数か月後、数年後に問い合わせを獲得するための重要なメディアとなっています。

CV目的のオウンドメディア

次に紹介するのがCV目的のオウンドメディアです。

皆さんが想像するオウンドメディアのほとんどは、この「CV目的のオウンドメディア」にあたります。

基本的には、検索キーワードや顧客のニーズを基にコンテンツを作成し、CTAを設置することでCVさせます。

とても良い例が、株式会社ウィルゲートが運営している「プロモ二スタ」です。

SEO対策を中心としたナレッジの発信と同時に、知見をまとめたホワイトペーパーを添付しています、

これによって、資料をダウンロードを促し、リード獲得を行っているのです。

多くのオウンドメディアは「CV目的のオウンドメディア」に該当します。その多くは検索エンジンからの流入を狙ったものが多く、SEO対策が肝になります。

最後に

今回、BtoBとBtoCのオウンドメディアでできることについてお話ししてきました。

メディアを運用していく上で、どのフェーズの顧客にどのコンテンツを刺していくかを考えることはとても重要です。

ただその根本には、「顧客はどのような行動をして購買するのか」という顧客行動がベースとなっています。

まずは顧客行動を理解し、果たしてどういった座組でメディアを運用すればいいかまで考えられるとベストです。

▽メールマガジンやってます▽

https://hirashimarintaro.substack.com/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?