ウィーン体制:ヨーロッパの協調

こんにちは。いつもお越しくださる方も、初めての方もご訪問ありがとうございます。

今回はwikipedia英語版「ウィーン体制」の記事を翻訳をします。

翻訳のプロではありませんので、誤訳などがあるかもしれません。正確さよりも一般の日本語ネイティブがあまり知られていない海外情報などの全体の流れを掴めるようになること、これを第一の優先課題としていますのでこの点ご理解いただけますと幸いです。翻訳はDeepLやGoogle翻訳などを活用しています。

翻訳において、思想や宗教について扱っている場合がありますが、私自身の思想信条とは全く関係がないということは予め述べておきます。あくまで資料としての価値を優先して翻訳しているだけです。

ウィーン体制

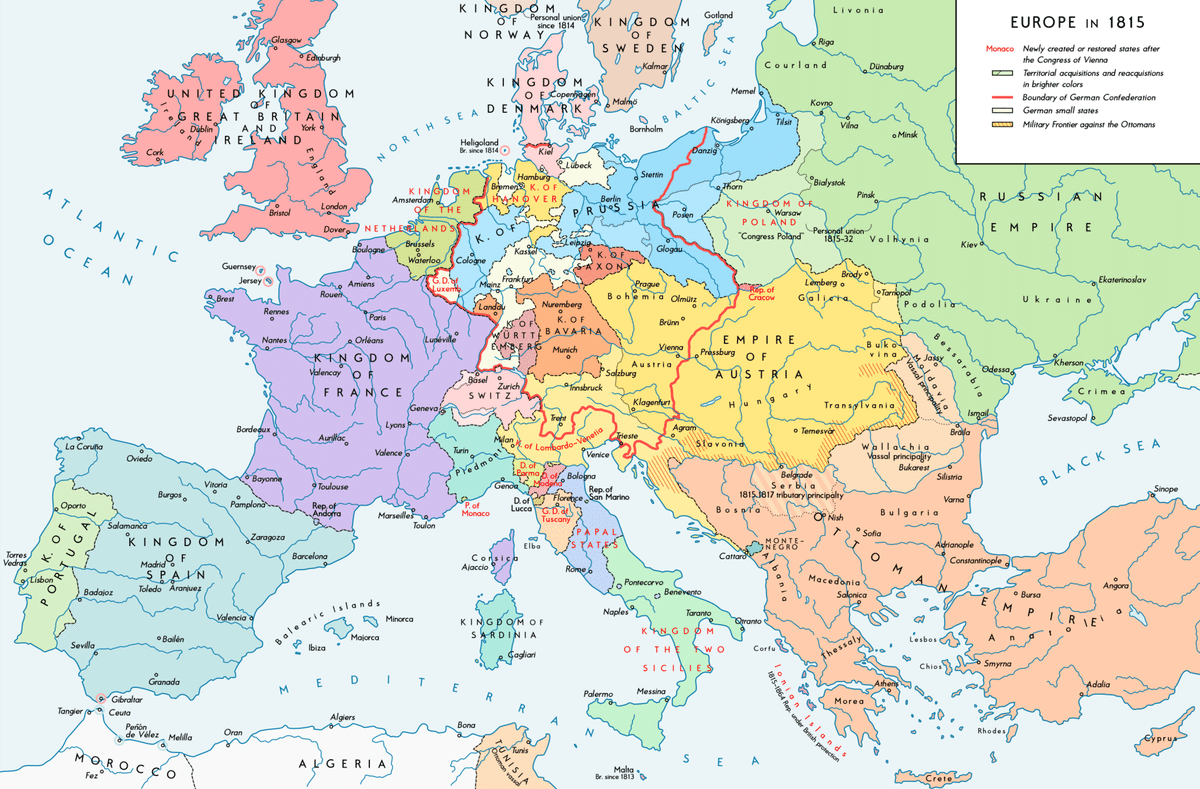

ヨーロッパの協調は、19世紀ヨーロッパの大国が、ヨーロッパの勢力均衡、政治的境界線、勢力圏を維持するための一般的な合意であった。1790年代以降、フランス革命とナポレオン戦争によってヨーロッパ大陸が疲弊した後、ヨーロッパの協調は比較的平和で安定した長期にわたる期間であった。協調の正確な性質と期間については、学者間でかなりの論争がある。ある学者は、イタリアにおける自由主義者の反乱への対応をめぐって列強の意見が対立した1820年代に、開始とほぼ同時に崩壊したと主張し、別の学者は、第一次世界大戦の勃発まで続いたと主張し、また別の学者は、その中間の時期まで続いたと主張している。より長い期間を主張する人々にとっては、1848年の革命とクリミア戦争(1853~1856年)以降の期間が、それ以前の期間とは異なる力学を持つ異なる段階であったという点で、概ね一致している。

ナポレオン・ボナパルト

ウィーン会議(1814-1815)にちなんで会議体制またはウィーン体制として知られるヨーロッパの協調の始まりは、オーストリア、フランス、プロイセン、ロシア、イギリスというヨーロッパの5大国によって支配されていた。当初は、潜在的な紛争を解決するための大国間の定期的な会議を想定していたが、実際には、会議は状況に応じて開催され、紛争を防止または局限することに概ね成功した。神聖同盟(ロシア、オーストリア、プロイセン)のメンバーであるヨーロッパの協調のより保守的なメンバーは、革命運動や自由主義運動に反対し、ナショナリズムの勢力を弱めるためにこの体制を利用した。正式な会議体制は1820年代に崩壊したが、大国間の和平は続き、危機の際には会議を彷彿とさせる会合が時折開かれた。

1848年の革命は、国家の独立、国民の団結、自由主義と民主主義の改革を求めるものであった。1848年革命は結局、領土を大きく変えることなく収束した。しかし、ナショナリズムの時代は、1871年のイタリア(ピエモンテ・サルデーニャ)とドイツ(プロイセン)の統一につながる戦争を防ぐことができず、ヨーロッパの地図を塗り替えることになったため、結局、協調の第一期は終わりを告げた。ドイツ統一後、ドイツのオットー・フォン・ビスマルク宰相は、ドイツの利益を保護し、ヨーロッパ問題における主導的役割を確保するため、ウィーン体制の復活を目指した。ウィーン体制には、オーストリア(当時はオーストリア=ハンガリーの一部)、フランス、イタリア、ロシア、イギリスが参加し、ドイツが大陸を牽引した。第二期は、1870年代から1914年までの比較的平和で安定した期間をさらに監督し、大国間の戦争なしに、アフリカとアジアにおけるヨーロッパの植民地支配と帝国支配の拡大を促進した。

オットー・フォン・ビスマルク

確かに、ウィーン体制は1914年の第一次世界大戦の勃発とともに終わりを迎え、最終的にバルカン半島におけるオスマン帝国の権力の崩壊、同盟システムの2つの強固な陣営(三国同盟と三国協商)への硬化に対処できないことが判明した。 そして、双方の文民および軍の多くの指導者の間では、戦争は避けられない、あるいは望ましいとさえ感じていた。

概要

ヨーロッパの協調とは、1814年から1914年までのヨーロッパの地政学的秩序を指す。この時代、大国は戦争や革命を回避し、領土や政治的現状を維持するために協調して行動する傾向があった。特に強調の初期には、紛争を解決したり新たな問題に対応したりするために大国間で会議を重ねる「会議体制」(ウィーン体制と呼ばれることもある)を通じて協調が維持された。

ヨーロッパの協調は通常、1814年から1860年代初頭までの第一期と、1880年代から1914年までの第二期という2つ異なる時期が見られる。第一期、特に1848年の革命以前は、オーストリア首相の保守主義の影響とドイツ連邦内でのオーストリアの優位性からメッテルニヒの時代と呼ばれたり、フランス革命以前の状態にヨーロッパを戻そうとしたウィーン会議の反動的な努力からヨーロッパ復古の時代と呼ばれたりする。第一次世界大戦を頂点とするヨーロッパの協調の最終的な失敗は、ライバル同盟やナショナリズムの台頭などさまざまな要因によってもたらされた。会議を中心とした国際問題へのアプローチは、後の国際連盟、国際連合、グループ・オブ・セブン、その他の多国間首脳会議や組織においても影響力を持ち続けた。

クレメンス・フォン・メッテルニヒ

ヨーロッパの協調は、革命とナポレオン主義のフランスと戦った連合から生まれた。オーストリア、プロイセン、ロシア、イギリスの大国は、多くの小国と連合し、百日天下のナポレオンを最終的に打ち負かした。この勝利を受けて、これら4大国は四国同盟を正式に締結した。やがて、アーヘン会議でフランスの占領が終わり、五国同盟が成立した後、ブルボン王政下のフランスが協調の5番目のメンバーとして加わった。オスマン帝国はその後、クリミア戦争後の1856年のパリ条約でオスマン帝国の領土を承認・保証され、ヨーロッパの協調に加盟した。

起源

ヨーロッパ連邦の構想は、ゴットフリート・ライプニッツやグレンヴィル卿らによってすでに提起されていた。ヨーロッパの協調は、彼らの考えと、国際関係における力の均衡という概念を利用したもので、各大国の野心を他の大国が抑制するというものであった。

イギリスの政治家ウィリアム・グレンヴィル

当時そう呼ばれ始めたヨーロッパの協調は、ウィーン会議の最終法に由来する国際法上の実態を持っていた。この法律では、1815年に設定された境界線は、8カ国の調印者の同意なしには変更できないと規定されていた。

ヨーロッパの協調は、フランス革命への対応という意味合いが強かった。1792年にフランス革命戦争が勃発してから、1815年にナポレオンがセントヘレナに追放されるまで、ヨーロッパはほとんど常に戦争状態にあった。すべてのヨーロッパ列強は、さらなる戦闘に必要な資金、物資、人手が不足していたため、新たな紛争を回避する構造を模索していた。フランスの軍事征服は、ナポレオン法典のような改革の採用を含め、大陸の大部分に自由主義を広める結果となった。フランス革命がかなり穏やかな改革を求める声から始まったものの、すぐに急進的な民主主義改革と貴族階級への攻撃につながったことを目の当たりにしたヨーロッパの協調もまた、大陸全体の自由主義的・民主主義的な動きを抑え込もうとした。最後に、フランス革命はナショナリズム運動のモデルにもなり、ナポレオン戦争では両陣営とも、戦争目的に都合のよいときにはナショナリズム感情を利用しようとした。例えば、フランスは1798年にイギリスに対してアイルランドで起こった民族主義者の蜂起を支援し、プロイセン、ロシア、オーストリアと戦うために民族的にポーランドの土地にワルシャワ公国を設立してポーランド国家の希望を復活させた。連合国はスペインとドイツの民族主義運動を支援し、フランスが樹立した政権に対する抵抗を促した。フランスのブルボン王政復古とともに、ヨーロッパの協調は1789年以前のヨーロッパの現状に可能な限り戻ろうとする努力であった。

第一期

ヨーロッパの協調の第一期は、一般的に1814年のウィーン会議に始まり、1860年代初頭のプロイセンとオーストリアのデンマーク侵攻で終わったとされている。この第一期には、1856年のパリ会議を含む数多くの会議が含まれており、クリミア戦争の終結がヨーロッパの協調の頂点であったと主張する学者もいる。当初、この体制の主要人物は、イギリスの外務大臣カールスレー卿、オーストリアの宰相兼外相クレメンス・フォン・メッテルニヒ、ロシア皇帝アレクサンドル1世であった。フランスのシャルル・モーリス・ド・タレーラン=ペリゴールは、国際外交においてフランスを他の大国と並ぶ地位に早急に復帰させることに大きく貢献した。

オーストリア宰相・外相クレメンス・フォン・メッテルニヒ

ロシア皇帝アレクサンドル1世

フランスの外交官シャルル=モーリス・ド・タレーラン・ペリゴール

⬛協調内の神聖同盟

プロイセン王国、オーストリア帝国、ロシア帝国は1815年9月26日、キリスト教的社会的価値観と伝統的な君主制を守るという明確な意図をもって神聖同盟を結んだ。署名しなかった王侯は ローマ教皇ピウス7世(十分なカトリックではないとして)、オスマン帝国のスルタン・マフムト2世(キリスト教が強すぎるとして)、イギリスの摂政王太子の三名だけだった。

オスマン帝国第30代皇帝マフムト2世

イギリスの摂政王太子ジョージ(のちのジョージ4世)

イギリスは1815年11月20日、第二次パリ条約調印と同じ日に調印された四国同盟を批准した。その後、1818年のアーヘン条約でフランスが加わり、五国同盟となった。

ナポレオン戦争終結後の20年間におけるヨーロッパの国際関係の発展において、どちらの条約がより影響力があったのかについては、歴史家の間で多くの議論がなされてきた。歴史家ティム・チャップマンの意見によれば、列強は条約の条件に拘束されることはなく、彼らの多くは自分たちに都合がよければ意図的に条件を破ったのだから、その違いはいささか学問的なものである。

神聖同盟は、ロシア、オーストリア、プロイセンが主導した非公式同盟で、ヨーロッパにおける世俗主義と自由主義の影響力を低下させることを目的としていた。アレクサンドル1世の発案で、多くの国から少なくとも名目上の支持を得たが、その理由のひとつには、ヨーロッパの君主のほとんどが、調印を拒否することでロシア皇帝の機嫌を損ねることを望まなかったこと、また、政府ではなく君主個人を拘束するものであったため、調印後は機能的に無視されるほど曖昧なものであったことが挙げられる。発足当時のイギリス外務大臣カースルレー卿の意見では、神聖同盟は「崇高な神秘主義とナンセンスの塊」であった。とはいえ、その影響力は同時代の批評家たちが予想した以上に長期にわたって続き、1820年代には、イギリスとフランスが特定の大陸問題への関与を拒否した際に、弾圧の手段として復活した。

これとは対照的に、四国同盟は標準的な条約であり、大国は小同盟国には署名を求めなかった。主な目的は、第二次パリ条約の条項を20年間支持するよう加盟国を拘束することであった。この条約には、締約国が「諸国民の繁栄とヨーロッパにおける平和の維持」という共通の利益について協議するため、「一定の期間ごとに会合を更新する」という条項が含まれていた。しかし、条約第6条の文言には、この「一定期間」がどのようなものであるかは明記されておらず、また、会議の手配と運営を行う常設委員会に関する規定もなかった。このため、「一定の期間」に会議が開かれる代わりに、特定の脅威や紛争に対処するための会議が状況に応じて開催されることになった。

⬛会議体制

会議体制とは、ウィーン会議のような大国の定期的な会議を通じてヨーロッパの平和と安定を維持しようとするもので、交渉と協調行動を通じて差し迫った問題に対処し、紛争を解決しようとするものであった。神聖同盟諸国とのイデオロギー的、戦略的な相違からイギリスが参加を拒否したことが主な原因であった。

◾1814年のウィーン会議

この会議は、1813年から1814年にかけてナポレオンが敗北した後のヨーロッパの地政学を安定させ、フランス革命後のフランスの力を封じ込めるために、当時の「大国」を結集させることを目的としていた。ウィーン会議は1814年11月から1815年6月にかけてオーストリアのウィーンで開催され、200を超えるヨーロッパ諸国の代表が集まった。ウィーン会議は、ヨーロッパにおける勢力均衡の回復と保護、ヨーロッパの平和と安定に対する「大国」間の連帯責任という2つの主要なイデオロギーに基づく新しい国際世界秩序を創出した。

◾1818年のアーヘン会議

1818年のアーヘン会議では、それまでイギリス、オーストリア、プロイセン、ロシアで構成されていた四国同盟にフランスを加え、五国同盟が成立した。これは四国同盟の第5条によって可能となり、フランスの占領を終わらせる結果となった。

◾1820年のトロッパウ会議

1820年にオーストリアのトロッパウで開催されたトロッパウ会議は、五国同盟(ロシア、プロイセン、オーストリア、フランス、イギリス)の大国が、ナポリにおける自由主義者の反乱について討議し、これを鎮圧するために開催された。この会議にはスペイン、ナポリ、シチリアなどの列強も出席した。この会議でトロッポウ議定書が調印され、革命によって政権交代した国家が他の国家を脅かす場合、その排除が法的秩序と安定の維持に役立つのであれば、その国家は事実上ヨーロッパ同盟のメンバーではなくなることが明記された。さらに同盟国は、平和的に、あるいは戦争によって、除外された国を同盟国に復帰させる義務を負う。

◾1821年のライバッハ会議

1821年にライバッハ会議がライバッハ(現在のスロベニア、リュブリャナ)で開催され、神聖同盟の列強(ロシア、プロイセン、オーストリア)は、国王に憲法を受け入れさせた1820年のナポリ革命を鎮圧するためにオーストリアがナポリに侵攻し占領したことについて話し合った。この会議には、ナポリ、シチリア、イギリス、フランスなどの列強も出席した。ライバッハ会議は、ロシア、プロイセン、オーストリアの東側勢力とイギリス、フランスの西側勢力との間で、ヨーロッパの協調内の緊張が始まったことを象徴していた。

◾1822年のヴェローナ会議

1822年、イタリアのヴェローナで五国同盟(ロシア、プロイセン、オーストリア、フランス、イギリス)とスペイン、シチリア、ナポリの間でヴェローナ会議が開かれた。ロシア、プロイセン、オーストリアはフランスのスペイン介入計画を支持することに同意したが、イギリスは反対した。この会議では、トルコに対するギリシャ革命(※ギリシャ独立戦争)への対処も検討されたが、バルカン半島へのロシアの介入にイギリスとオーストリアが反対したため、ヴェローナ会議はこの問題を扱うに至らなかった。

⬛会議体制の崩壊

◾サンクトペテルブルクの議定書(1826年)

サンクトペテルブルクの議定書は、しばしば会議制度の終焉として引き合いに出されるが、これはサンクトペテルブルク会議(1825年)がオスマン帝国に対するギリシャ独立戦争の問題を解決できなかったことを表しているからである。黒海とバルカン半島における領土と影響力を求め、イスラム教徒のオスマン支配下にある東方正教徒を保護しようとするロシアは、ギリシャの独立を支持し、蜂起を内政問題として扱い、現状を支持しようとする他の列強の意向に不満を抱いていた。ロシアとイギリスは、必要であれば戦争によって、オスマン帝国内のギリシャ自治を仲介して紛争を終結させるという計画を実施するために、二国間協定を結んだ。他の大国はこの議定書に諮られず、後にフランスも議定書に加わったが、オーストリアとプロイセンは議定書に反対し、彼らがヨーロッパに押し付けようとしていた保守的で反民族主義的な安定に対する脅威となった。オスマン帝国も議定書を拒否したが、ナヴァリノの戦いでイギリス、フランス、ロシア、ギリシャ軍に敗れ、交渉のテーブルにつかざるを得なくなった。

◾1830年のロンドン会議

1830年のロンドン会議では、1830年のベルギー革命によってベルギーがオランダ王国から分離独立したことによるベルギー・オランダ対立の問題が扱われた。オーストリア、プロイセン、ロシアは、ベルギーの分離独立をさらなる革命や反乱を招く安定への脅威とみなし、現状復帰を目指した。一方、フランスは、1830年の革命(※七月革命)の結果、よりリベラルな七月王政になったが、フランス語圏とカトリック圏の住民の力不足が原動力となり、ベルギーの独立を支持した。イギリスは、ベルギーの一部を併合しようとするフランスの計画を非常に警戒していたが、オランダを支援するために軍隊を派遣しようとする大国がなく、よりリベラルなホイッグ政権が誕生したため、最終的には緩衝国として独立した中立国ベルギーの創設を支持し、他の大国も最終的にこれに同意した。

◾東方危機(1840年)

オスマン帝国は1830年代、エジプト総督ムハンマド・アリー・パシャが率いるオスマン帝国内部の反乱に直面した。ムハンマド・アリーのレバントの一部支配の要求とそれに続くシリア侵攻は、弱体だったオスマン・トルコの体制を転覆させる脅威となり、1840年の東方危機として知られる事態に発展した。オスマン帝国は、安定と継続を求めるオーストリア、イギリス、プロイセン、ロシアに支持された。しかしフランスは、北アフリカにおける長年の同盟国であったムハンマド・アリーを支持し、フランスと同盟を結んだ独立エジプトを通じて地中海におけるフランスの影響力をさらに高めようと考えていた。しかし、他の4カ国はロンドン条約(1840年)でフランス抜きで行動することに合意した。イギリスとオーストリアの合同軍がエジプト軍を攻撃し、ムハンマド・アリーにオスマン帝国の条件を受け入れさせた。フランスはエジプトに代わって戦争をすると脅し、ライン左岸を取り戻すことでヨーロッパに領土補償を求め、ライン危機を引き起こした。しかし、数ヶ月のうちに好戦的なフランス政府は支持を失い、アドルフ・ティエール首相は辞任し、フランスの新政権は他の大国と歩調を合わせた。東方危機は、重要な政治問題は依然として大国によって決定されることを示したが、オスマン帝国の継続的な弱体化(いわゆる東方問題)がパワーバランスに及ぼす不安定化の影響も示した。この妨害合戦をきっかけに、ナポレオン以来の大規模な軍備増強と要塞化計画に着手する列強(特にフランスとドイツ連邦)が現れた。

フランスの首相のちの大統領アドルフ・ティエール

⬛第一期の衰退

◾1848年の革命

1848年の革命によって、協調は大きな挑戦を受けたが、最終的にはヨーロッパ地図が大きく変わるのを防ぐことに成功した。しかし、ナショナリズムとリベラルの思想を併せ持つこの革命は、1815年以来続いてきた保守的な秩序を脅かすものであった。しかし、これに対してオーストリア、プロイセン、ロシア、さらには共和政フランスは、ドイツ、イタリア、東欧の反乱を打ち負かすために、場合によっては緊密に連携して動いた。イギリスも現状維持に努め、革命派への支援は行わず、他の列強が蜂起を利用して地中海や低地諸国などイギリスの利益となる地域での影響力を拡大することがないように努めた。

パンテオンが背景に見える

◾クリミア戦争と1856年のパリ会議

第一期の終わりと見なされることもあるが、協調への次の打撃は、ナポレオン以来の大国間の戦争であるクリミア戦争であった。しかし、この戦争は、地理的にクリミアとダヌビア公国(現在のモルドヴァ、ルーマニア東部地域の国)に限定され、ヨーロッパ全体の戦争にはならなかったこと、和平交渉が何度も持ちかけられたこと、大国が外交的解決を見出そうと努力を続けたことが特徴であった。この戦争はまた、バランス・オブ・パワー理論の重要な一端を示すものであった。

戦争は1856年のパリ会議で終結した。この会議は、紛争をめぐるすべての未解決の問題が1つの会議で解決され、1つの条約が結ばれたことから、協調の頂点とみなされることもある。

◾国家統一の戦争

次の大国間の戦争は、わずか3年後の1859年、第二次イタリア独立戦争として知られるようになった。この戦争は、フランスとピエモンテ・サルデーニャ、そしてオーストリアとの間で戦われ、オーストリア側の迅速な敗北に終わった。戦争はわずか2ヵ月で終わり、主にイタリアの小国(ピエモンテ・サルデーニャ)に領土を譲渡する結果となった。この戦争もまた、ヨーロッパ全体の戦争には至らなかったが、大国からヨーロッパの領土が譲渡されたことは、協調時代には前例のないことであり、ヨーロッパを再編成することになる、今後10年間の民族統一戦争を予感させるものであった。

ジャン=ルイ=エルネスト・メッソニエ作(1863年)

1864年、第二次シュレスヴィヒ戦争(※第二次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争)におけるプロイセンとオーストリアのデンマーク侵攻をめぐる停戦の失敗によって、協調の衰退がさらに浮き彫りになった。ナショナリズムの高まりにより、民族的にドイツ系のホルシュタインと民族的に混血のシュレスヴィヒに対するデンマーク王室の支配に不満が高まり、1848年に両州のドイツ系住民が反乱を起こしたが、他の大国の介入の脅威がドイツの大国(プロイセンとオーストリア)の介入を阻み、第一次シュレスヴィヒ戦争は現状回復に終わった。しかし、1863年になると、後継者問題によってデンマークが条約に違反し、シュレスヴィヒをデンマークに編入しようとしたため、ドイツ列強のオーストリアとプロイセンは、ドイツ連邦全体の国民感情に呼応し、デンマークが既存の条約に違反したことを口実に、ともに交渉による解決に反対した。 1864年のロンドン会議におけるイギリス、フランス、ロシアを中心とする他の列強の努力も失敗に終わった。他の大国が参加する大規模な会議ではなく、プロイセン、オーストリア、デンマークの3国間条約で戦争が終結したことで、協調の崩壊はさらに決定的なものとなった。

第二次シュレースヴィヒ戦争は、その後のドイツ統一戦争(普墺戦争と普仏戦争)の舞台となった。これらの戦争やイタリア統一戦争は、パワーバランスを維持するために、非参加国の承認を得ることなく、参加国間で議会や会議で締結された。この時期、さまざまな多国間会議が開催されましたが、特に1867年のロンドン会議は、ルクセンブルク危機をめぐって戦争を回避することができた。

第二期

1871年はドイツとイタリアの統一が完了した年であり、ロンドン条約が締結された年でもある。第二期では、大国間の平和がさらに続き、紛争解決のための会議体制が復活した。この時期は、植民地主義に関連する問題、特にアフリカ分割に支配されていた。しかし、さまざまな要因によって、各大国が他のすべての大国をライバル視する柔軟な勢力均衡体制ではなく、三国同盟(ドイツ、オーストリア=ハンガリー、イタリア)とライバルの三国協商(フランス、ロシア、イギリス)という2つの陣営への同盟関係の硬化が進んだ。加えて、世界各地で植民地支配や帝国支配の勢力が拡大し、バルカン半島や北アフリカではオスマン帝国が衰退したため、領土と政治の安定という協調の目標が達成しにくくなり、最終的には戦争の勃発につながった。

この時期は、後に(特にフランスで)美しき時代と呼ばれるようになった。2つの世界大戦とその結果によって、第1次世界大戦以前の時期が、比較すれば黄金時代のように感じられたからである。

⬛大国会議の復活

第二期では、すべての大国が危機や紛争を合意によって解決するために臨時的に集まる大国「会議」が復活した。1877-78年の露土戦争の後、バルカン半島の地位を決定したベルリン会議などがその例である。1884年から1885年にかけてのベルリン会議は、第二期の頂点とみなされることが多い。すべての大国といくつかの小国が、植民地と帝国の支配地域を規定する植民地拡大のルールに合意し、アフリカにおける植民地拡大に関する多くの紛争を未然に防ぐことに成功したからである。ハーグで開かれた2つの主要な国際会議は、1899年と1907年のハーグ条約につながり、ヨーロッパにおける平和と安定への継続的な願望を示した。これらは、現状を維持するための大会議の規範の継続を明らかにするものではあるが、条約は第一次世界大戦ではほとんど無視され、多くの提案がすべての大国によって拒否権を行使されたり、採択されなかったりし、非ヨーロッパ諸国や小国が重要な役割を果たした。

⬛第二期の衰退

ヨーロッパの協調の第二期が崩壊したのは、三国同盟(ドイツ、オーストリア=ハンガリー、イタリア)と三国協商(フランス、ロシア、イギリス)という対立同盟体制がヨーロッパ諸国に亀裂を生んだことが主な原因である。これらの対立同盟は、特定の状況に対応するために状況に応じた同盟に頼っていた協調の根本的な性質を脅かすものであった。1906年の第一次モロッコ危機を解決したアルヘシラス会議など、その後の会議は、会議体制が紛争解決に依然として有効であることを示したが、両陣営の対立関係はさらに強固なものとなった。

さらに、バルカン半島で起こった出来事は、第一次バルカン戦争後、大国が現状を維持することができなかったため、協調を弱体化させた。1912年から1913年にかけてのロンドン会議は、大国に対して国境を確定するよう求めたが、バルカン小国の成功は既成事実として大国に提示され、元に戻すことはできなかった。1914年7月の危機、すなわちバルカン半島の緊張の導火線となったサラエヴォでのフェルディナント大公暗殺事件は、ヨーロッパの協調の永久的な崩壊のきっかけとなり、第一次世界大戦の幕開けとなった。

⬛ナショナリズムの役割

ナショナリズムはヨーロッパの協調の第一期と第二期の両方の崩壊に一役買い、第一次世界大戦が始まる前には世界中で一般的に台頭していた。ナショナリズムは、第一次世界大戦開戦の原動力となったと見る学者もいる。特に第一次世界大戦の崩壊に伴い、ナショナリズムの台頭は、協調の中核的な協力機能にほぼ真っ向から対立し、議会制度による制約を受けなくなった国家を生み出す結果となった。フェルディナント大公暗殺後のバルカン半島での紛争勃発は、国際協調戦線を維持するために国家の国益を制約することがもはやできなかったという点で、ヨーロッパの協調の最終的な失敗を浮き彫りにした。

関連記事

最後に

最後までお付き合いいただきありがとうございました。もし記事を読んで面白かったなと思った方はスキをクリックしていただけますと励みになります。

今度も引き続き読んでみたいなと感じましたらフォローも是非お願いします。何かご感想・ご要望などありましたら気軽にコメントお願いいたします。

Twitterの方も興味がありましたら覗いてみてください。https://twitter.com/Fant_Mch

筆者の大まかな思想信条は以下のリンクにまとめています。https://note.com/ia_wake/menu/117366

今回はここまでになります。またのご訪問をお待ちしております。

それでは良い一日をお過ごしください。

今後の活動のためにご支援いただけますと助かります。 もし一連の活動にご関心がありましたらサポートのご協力お願いします。