湘北一のカリスマ主将・赤木の背中に学ぶプレイングマネージャーの苦悩

三井・流川・宮城と語ってきたこの「スラダン」コラムもいよいよ今回で第四弾となるが、今回抜擢するのは湘北高校バスケ部の主将・赤木剛憲である。

主人公・桜木花道は最後に取っておくとして、湘北を語る上でやはり主将・赤木の存在を外すことはできない。

「SLAM DUNK」という作品を語る上で、私は赤木・桜木・魚住・河田弟の4人を「不器用四天王」と呼んでいるのだが、中でも赤木と桜木は湘北バスケ部の二大不器用だ。

この事実に異論のある者はおるまい、何せこれまで語ってきた三井・流川・宮城がクールで器用な天才肌として描かれているだけに余計にそれを感じる。

その湘北二大不器用の片割れである赤木だが、既に赤木に関しては素晴らしいコラムを上田啓太氏が書かれているため、敬愛を込めてこちらでも紹介しておこう。

こちらの記事では赤木が山王戦で涙を流した理由を感動交じりに美談として取り上げているが、一方で赤木の性格的欠点や問題点などがほとんど触れられていない。

リアルタイムから感じていたことだが、私は赤木のような人物はどちらかといえば苦手であまり好みではないが、それはかなり偏った激しい思想と性格の持ち主だからだ。

今日の視点で見直した時に赤木の態度は感情移入はしづらいものであり、どちらかといえば彼の人生にはプレイングマネージャーの苦悩がつきまとっていたように思う。

よって今回の記事はこれまでと比べると少し批判的な傾向が強いが、あくまでも私個人の見解であり他者に強要しているわけではないことをご了承いただきたい。

見るものを畏怖させてしまう厳格なカリスマ性

まず赤木剛憲という男はその風貌や出で立ちからもわかるように、牧や魚住と並んで厳格なカリスマ性を有しており、遅刻してきた部員に拳骨を食らわせるところから始まる。

怖い者なしの桜木ですらも赤木のこの厳格さの前には頭が上がらないところがあり、顔つきも「ゴリラ」という名前がしっくりくるくらいに野性味を感じさせるであろう。

おまけに何かあれば部員たちを叱り飛ばし、初期はダンクが決まるたびに「ゴリラダンク」とベンチが騒ぐのを嫌がり拳骨を食らわせていた。

しかもモップがけやボール磨きがきちんとなされていない程度で過剰に怒鳴りつけ、更に掃除をした桜木を敢えて仲間外れにして締め出そうともする。

はっきり言ってやってることがめちゃくちゃであり、勉強は一応できるようだがこんな風に何かにつけて怒鳴られるのではたまったものではない。

もはや単なる雷親父・頑固親父のそれであって、指導法云々で問題になっている昨今では彼のようなキャラクターや描写は表現の規制がかかるであろう。

本作が掲載されていた90年代初期という時代性を鑑みても、赤木のキャラクター像はあまりにも時代錯誤な昭和の熱血漢を誇張しすぎである。

私がもし湘北高校の生徒だったとしたらそんな怖い部長がいると知った時点でバスケ部には入らないだろうし、実際に彼の厳しさについていける者はごく僅かだ。

厳格なのはいいのだが、すぐさま激昂してしまい周囲を怒鳴り散らすのは決して褒められたものではなく、少なくとも序盤の段階だけを見れば赤木は怖い存在に映る。

クールでぶっきらぼうな流川とはまた別の怖さを持ち合わせており、何かあればとにかく怒号と鉄拳制裁が条件反射で飛んでくるのだから「人間の皮を被ったキングコング」だ。

だが、裏を返せば90年代初期にして既にこのような「厳しさに裏打ちされた愛情」を与えて引っ張ってくれる強烈な存在が既にもういなくなっていたともいえるだろう。

赤木は劇中何度も部のことで頭を悩ませるが、あまりにも古臭く先輩風を吹かせる形でしか対応できない赤木も桜木たち問題児軍団のことをどうこう言えた義理ではない。

初期はとにかく「基礎」の重要性を徹底して桜木に説き、その人となりが一面的にしか窺い知ることができず、カリスマ性では収まりがつかない怖さがあった。

だが、物語が進んでいくうちに赤木の過去が三井の回想以降どんどん明かされていくにつれ、なぜこのような性格になったのかがわかり始める。

その圧倒的な巨体とパワー、カリスマ性の裏には余りにも苦々しい過去があったわけであり、そこを知ると赤木の厳しさにも納得が行く。

湘北バスケ部を引っ張るその巨大な背中に果たしてどのような過去があったのであろうか?

厳しさに覆い隠された二重の苦悩

上記した赤木の苛烈なまでの厳しさの背景には中学時代からずっと積み重なった苦悩と葛藤の日々があり、それを身近に知るのは副部長の木暮と妹の晴子だけである。

妹として幼少の頃から知っている晴子はともかく、北村中で出会った木暮とはかれこれ6年も一緒だったわけであり、もはや腐れ縁と言ってもいい関係性だ。

そんな木暮と二人三脚で歩んできた赤木がずっと抱えて苦悩は2つあり、まず1つ目が自身の能力不足、そしてもう1つがチームメイトや環境に恵まれないという問題である。

特に赤木に大きくのしかかっていたのは後者であり、チームメイトや環境に恵まれないのは赤木個人の努力ではどうにもならない運命の残酷さがあった。

王者・山王と戦いたかった赤木はチームメイトから「武士のようだ」と表現されているが、これは決して褒め言葉ではなくどちらかと言えば嫌味・皮肉に近い。

湘北高校の全国制覇という大それた目標を掲げストイックに取り組むのだが、他の部員たちとの温度差が中々埋まらず次第に煙たがられるようになる。

特に同期を教室で投げ飛ばすシーンで赤木は「バスケが下手だから海南や翔陽、陵南のような強豪校に行けなかった」ことまで指摘されていた。

かといって、その不遇さをどうにかできるほどの器用さも恵まれた才能やセンスもない赤木はただ愚直に毎日ひたすらゴール下の練習をするしかない。

そんな赤木が腐らずに6年もやって来て3年で立派にセンターとして神奈川ベスト5まで選ばれるようになったのはいろんな要因があるが、分けても大きいのは木暮の存在であろう。

木暮もまた赤木と同じようにずっと全国制覇を信じて頑張って来た男であり、才能では桜木たちに敵わなくても赤木に寄り添い赤木の理念を一番理解していた。

とはいえ、ここで描かれているのはそのような美談だけではなく、「プレイングマネージャー」として、つまり「指導者」としての赤木の問題点・欠点も示されている。

真正面からぶつかって引っ張っていくという赤木のやり方は当時既に古臭くなっており、そうした昭和のスポ根のような指導法がもう通用しない時代性だったのだ。

赤木自身も自分の指導が決して完璧ではないことをわかっているからこそ、尚更どう指導すれば湘北バスケ部をより向上させることができるかについて葛藤する。

少なくとも3年になって桜木・流川・宮城・三井という才能と情熱に溢れる最高のチームメイトが揃うまでこの葛藤はずっと赤木と木暮につきまとっていた。

こうしてみると、赤木がああも苛烈なまでに厳格だった理由が決して無意味に厳しくしていたのではなく、才能と環境に恵まれなかったためであるとわかる。

赤木は本来とても不器用ながらもとても仲間思いで優しく、しかしその優しさを厳しさという鎧で覆っていた、とても泥臭く人間臭い男なのだ。

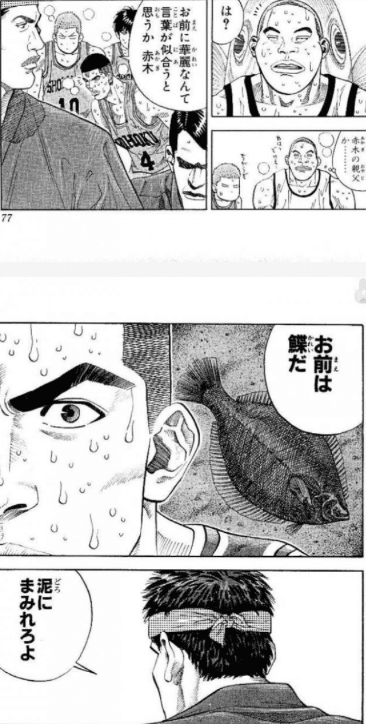

完全無欠のセンターではなく欠点だらけの鰈(かれい)

そんな赤木の弱点・欠点はいよいよ全国大会の山王戦で露呈するわけだが、彼は全国No.1のセンターである河田によってゴール下をことごとく防がれてしまう。

これまで真正面からぶつかって来て、海南の牧や高砂、仙道の魚住といった圧倒的なパワーを持った者たちを相手にしても決して引けを取っていなかった。

その赤木の大黒柱ぶりが真正面から叩き潰されてしまった瞬間の絶望感は半端ではなく、しかも河田はセンターだけではなくスモールフォワードまでこなしてしまう。

河田はインサイドしかできない赤木と違ってアウトサイドも務まる無敵のマルチスキラーであり、経験値も含めて赤木の遥か上を行く男であった。

そんな河田に対する恐怖心に呑まれてしまった赤木を救ったのは何と板前としての修行を始めた陵南の元センター魚住であり、赤木にこの言葉を送った。

魚住が刺身のつまを送って赤木に伝えたかったこと、それは「完璧でなくてもいい。泥臭く仲間に頼りながらでもいい、とにかく真正面からぶつかっていけ」ということだったのだ。

もちろん赤木はバカではないためその真意に気づき、「湘北は負けんぞ」と再び戦意を取り戻して気持ちを1つにして山王にぶつかっていく。

そうして仲間に頼りつつプレイし、いよいよ山王が残り2分でタイムアウトを取った時、赤木に代わってチームを盛り上げる宮城たちを感慨深く思って涙を流す。

この涙自体は決して珍しいものではない、何故ならば赤木は桜木と並んで情にもろい性格だが、いわゆる陵南に勝って全国大会への切符を手にしたときに流した涙とは意味合いが異なる。

たとえ不器用さを晒しても、欠点だらけの鰈であったとしても、そんな自分を理解してついて来てくれる最高の仲間たちを得られたことへの涙であった。

決して仲良しの友達ではなく、1つのゴールに向かって苦楽を共にし、しのぎを削り高め合い頂点を目指す戦友こそ赤木と木暮がずっと欲しがっていたものである。

泥にまみれながら、もがき苦しみながら、恵まれたパワーとカリスマ性以外の突出したバスケの才能を持たない苦労人の男たちが報われた瞬間だった。

そしてそんな赤木は後輩たちだけではなく対戦校までもをひれ伏せ尊敬させてしまうほどの凄みとなって滲み出ている。

その証拠に牧は赤木を「敵のプレイヤーを尊敬するのは初めて」と評し、全国No.1のセンターである河田たち山王も「無名なのが不思議なほど」と高く評価していた。

更には全国大会を前に深体大からのスカウトも来るようになったのだが、それが全く嫌味に感じられないのはその6年間もの人知れぬ挫折と苦労があってこそだ。

最終的にスカウトの話はなくなったものの、その強烈なキャラクター性と共に赤木剛憲の人となりは多くの読者の胸を打つ存在となった。

赤木が大黒柱として後輩たちに与えた影響

さて、ここまで赤木の人となりを振り返ってみたが、そんな湘北高校の主将である赤木が後輩たちに残した影響について語っておこう。

まず唯一の2年生レギュラーである宮城はそんな赤木のカリスマ性とリーダーシップを背中で見て学び、山王戦の後半で大きく開花させた。

こちらでも語っているのでここでは割愛するが、赤木の愚直なストイックさを学んだ宮城は湘北高校を盛り上げる中心的存在となっていく。

そして全国大会終了後、正式にキャプテンに就任した彼は三井を出し抜くようになってポイントガードとしても、人間としても大きな成長を見せる。

次に1年生コンビの流川と桜木だが、まず流川に関しては直接の描写こそないものの赤木のカリスマ性に対する絶大な信頼を感じていたのは事実だ。

海南戦の前半では赤木不在の穴を埋めるために自身の持っていた爆発的な得点力を出し惜しみせず発揮し、前半戦を同点で終わらせている。

そして何よりも相手がどんな強豪であろうとも臆せずにぶつかっていくという真っ向勝負の精神は元来持っていたものに加えて赤木からも学んでいるだろう。

もしかすると、桜木と流川が3年生になった時にキャプテンになっているのは流川かもしれないと思わせるくらい流川もまた赤木の背中に多く学んでいる。

そして何と言っても赤木の影響を一番強く受けているのは主人公・桜木花道であり、様々な軋轢がありながらも桜木は赤木の薫陶を一番受けた男であろう。

レイアップはもちろんリバウンド、ゴール下と赤木に直接一対一の指導をしてもらったことも含めて赤木の魂を一番濃く強く受け継いだのではないだろうか。

赤木と出会う前まではバスケ大嫌いで目標なんて何もなかった桜木を一人前のバスケットマンにまで成長させたのは何よりも赤木キャプテンの強固なカリスマ性があってこそである。

桜木については次回で存分に語らせてもらうとして、彼が宮城・流川・桜木たち後輩に与えた影響というものはそれだけ大きいのだ。

そして何より赤木がその性格的欠点も含めて我々読者に与えた影響が大きいが、とりわけ「厳しく叱ってくれる大人の不在」が改めて今赤木が我々に教えてくれることではないだろうか。

人生本当に成長して一人前になるために必要なのは自分に「優しくしてくれる(甘くしてくれる)人」ではなく自分に「厳しくしてくれる人」であり、私も思い出すと後者の方が記憶に残っている。

逆にいえば、今の世の中赤木のようにきちんとダメな部分はダメだと叱ってくれる大人がいなくなっているという切実な問題が赤木を通して読者に突きつけられていることでもあるのだ。

自分にも他人にも平等に厳しく、しかし決して冷血ではなく他者への愛情を持ち合わせた赤木という存在は現代に喪失されがちな「父性」「男性性」の重要性を教えてくれるのではないだろうか。

過去の記事も併せてどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?