Kathy Acker, My Mother - キャシー・アッカー、我が母 (日本語版)

※ この投稿は https://www.shuneguro.com/2022/09/kathy-acker-my-mother.html を翻訳・加筆した日本語版となります

※ Wikipedia

キャシー・アッカー :https://ja.wikipedia.org/wiki/キャシー・アッカー

1994年。当時の僕は、美術で奨学金をもらって通っていたイリノイ州のクインシー大学で英文学と美術を専攻していた。大学の教授陣は本当に手厚く温かく僕を迎えてくれて、授業もプライベートでも本当に良くしてくれた。そこは今でも本当に感謝している。田舎だったこともあり、先端の文学芸術に傾倒しているのもそうだけど日本人ということもあり、かなり突出した生徒ではあったのだけど、教授陣は皆さん僕を1人のアーティストとして受け入れ、心から応援してくれて、僕がその先も芸術、文学を志す「聖なる戦い」の後押しをしてくれた。

今思えばアメリカ中西部の小さな町で、アルチュール・ランボー、パブロ・ピカソ、ジャック・ケルアックやウイリアム・バロウズを気取っていただけでなく、本当になりきっていた自分はかわいいくらいに尖っていたな、と笑ってしまう。本当にありがたいことだけど、当時クインシー大学の皆さんは僕をそんな天才たちのように扱ってもくれていた。

「人と違う」ことは日本では空気が読めないキチガイとして扱われることが多いけど、アメリカでは「人と違う」ことは長所として受け入れられる土壌がある。もちろん、ただ「違う」のではなく、努力と信念に裏付けられた「人と違う」ことであることが大前提とはなるのだが。

さて、中西部の時間が止まったかのような世界から脱出する「乾き」を覚えた僕は、ケルアックの「路上」ではないけど、全てのビート・ジェネレーションの作家たちがそうであったように、「西」を目指した。やはり田舎では流石に自分のやりたいことはできないと思ったからだった。

そこでまず僕が考えたことはスタンフォードのクリエイティブ・ライティング学科への編入だった。作家を志す人間の頂点ともいえるその学科に無謀にも英語ネイティブでない人間が応募するのも、そこも今思えばかわいい。本当に文字通り「無謀」だった。もちろんその学科が輩出した偉大な作家「カッコーの巣の上で」のケン・ケーシーへの憧れからの行動だ。

無謀かつ根拠の全くない自信に溢れていた当時の僕は、言うまでもなく、120%自分が入学許可を得られると確信していた、、、

が、残念ながらその学科での僕の合格は却下されてしまった。今思えばお馬鹿さんだったのだけど、他の学科ではスタンフォードに行く気など毛頭なく、しかも合格を疑っていないのもあったが、それ以上に行きたいと思うところもなかったので、、そんな中で発見したのが、「Kathy Ackerが客員教授としてSan Francisco Art Instituteで教鞭をとっている」という情報だった。

キャシー・アッカーについてはざっくりではあったが知っていた。伝説的な前衛作家で、アンディ・ウォーホルのファクトリーをはじめとするNYのシーンからデビューし、「裸のランチ」のウイリアム・バロウズの友人であり、バロウズのようなカットアップを駆使したり、当時の僕のテーマであった「代名詞」を実験的に用いた小説を発表していたり、思想哲学の造詣深い異質なタッチも交え、古典・名作を派手に引用し、編集した激しい性描写・暴力描写に溢れた作品は、世界的にアンダーグラウンドでは絶大に評価されていた。金髪の短髪で刺青にピアスでボディビルダー、という彼女の容姿もあってカルト的なアイコンとなり、尖った芸術や音楽の世界で多くの信者を抱えていた。

正直、ちょっと怖かった(笑)けど、この奇才にあってみたい、何かを学んでみたい、という気持ちはすごくあった。

当時はまだキャシー・アッカーの作品は読んだことはなかったのだけど(まずアメリカ中西部の小さな町では彼女の本は売ってもいない)留学中に一時帰国した際に何かの文芸誌で村上龍と彼女の対談記事を読んで衝撃を受けた記憶がある。

キャシー・アッカーという人は僕が知る中では誰よりも読書家だったので、文学、哲学、心理学、思想関係まで博士号を取ろうと思えば全部取れるようないわゆるインテリで、彼女の文学作品、容姿の魅せ方、生き方まで全てが彼女のアーティストとしての存在の表現だった。作品の性暴力の描写や彼女の容姿には1ミリも話題になりたい、驚かせたい、といったような俗物的な受け狙いの要素はなくて、純粋にそれが彼女の表現だった。対談記事は恥ずかしながら書店で文芸誌を立ち読みしただけだったのだけど、僕の記憶では半ばそういった内容的・外見的なインパクトにフォーカスした質問をキャシー・アッカーが半ばキレ気味に完全にアカデミックに論破して圧倒していた内容だった。「この人は凄いな」という印象を深く持った記憶がある。(キャシーもその対談については後に苦笑いしていた)

San Francisco Art Instituteはアメリカでも珍しいFine Artsに特化した芸術大学で、ホイットニー美術館のバイアニュアルで卒業生が占める割合が一位になったりする超名門である一方で、美術系の大学では全米でも唯一いわゆる商業芸術(デザインとか)の学部がなく、卒業生は美術館のコレクションになるか場末のバーテンダーになるか、というような大学だった。

あまり深く当時は考えていなかったけど、どう考えても物書きの先生に習いたくて行く大学ではないし、そもそも文学部もないので、もしかすると僕がSan Francisco Art Instituteの歴史上で作家になるための勉強をしに通い、卒業した生徒かもしれない。これは一般的な価値観ではNGかもしれないが、僕のアートの追求という観点では王道的な選択だった。

もちろん、美術と英文学の専攻だったので、絵画や版画の作品は既に50点くらいはあったし、大学が提供していた映像関係の授業やコンセプチュアル・アートには深く興味があったので、全てキャシーのためだけではなかったのだけど。

1つ問題は、編入試験の締め切りが間近で作品の提出などを考えるとどうにもならない懸念があった。ただ、作品さえ見せれば合格は間違いないだろうな、という….、、今思えば全く根拠のない自信と、アメリカという国の大らかさ、実力主義の素晴らしさに毒されていた僕は超絶ポジティブにイリノイ州から寝る以外は車をぶっ飛ばし、3日でサンフランシスコに着いた。

そしてアポイントも取らずにポートフォリオを持ってArt Instituteに。偶然いた副理事長に作品を見せ、自分の素晴らしさを語り(笑)、その場ですぐ合格となった。それこそ今思えば奇跡的なことだったのだろうけど、当時の僕からすると当たり前のことだったのが、今思うと怖い、、、。

僕を合格させなきゃバカでしょ?というような態度をあたたかく受け入れてくださった大学には深く感謝している。

※ ちなみに大学の卒業展で僕の版画の小品をその同じ(本人も立派なアーティストである)当時の副理事長が購入してくれたのだけど、その時も、、「小さいし副理事長だから特別に300ドルでいいですよ」って言ったら「え、高いよ」と言われ、「これが300ドルで高いと思う人なんかに別に売る気ないし」と偉そうに返事したら何も言わずに小切手切ってくれたのはまた別の話、、

そんなSFAI(San Francisco Art Institute)での日々は不思議なものでした。

まずなぜかサンフランシスコに着いた初日にふらっと入った安い場末のバーでその後私の絵を買ってパトロンのように支援してくれたシリコンバレーでブイブイ言わせてた人に会う。そこから始まり、なぜか大学を飛び越えて当時急成長していたシリコンバレーの人脈ができた。

授業は、というと、どちらかというと(当たり前だけど)当時のアートシーンの流行や政治的な立ち振る舞いについて色々学ぶことは多かったのだけど、そもそもそういったビジネス的な動きが嫌いでアートを始めたのもあり、アートまでやって中途半端なビジネスごっこをしたくなかったのもあってだいぶ斜にかまえていた気がする。そこはどこまでも「芸術至上主義」を貫く覚悟と美学に基づいての行動だった、というのが僕の正義ではあったのだけど。

なので、もともとは版画か絵画を中心に学ぼうと思っていたのだけど、自由な創作の探求にフォーカスしているうちに、気づいたら実験映画をはじめジャンルを横断して興味があるものを幅広く学んだ、という感じだった。

そんな中、話を元に戻すと、キャシー・アッカーとの出会いがあった。

Kathy Ackerとの出会いと、濃密な2年間にわたる親交を提供してくれたこと。それについてSFAIには本当に感謝している。

キャシー・アッカーの講座を申し込んだ。もちろん「Creative Writing」創作文学である。ただ、申込者が多いことから(おそらくキャシー的には教えるに値する人材を選別するために)受講のためのオーディションがあるということだった。オーディションの課題は自作の作品のサンプルの提出だということだった。

ここは記憶が曖昧なのと、提出した作品が見つからないこともあるのだけど、折角だからということで新たに夜中に10ページくらい書き綴ったものを提出した記憶がある。内容も曖昧ではあるのだけど、月曜の夜のフットボールの試合が流れる中、バーのスツールに座り、幻想と欲望に溢れた夢と妄想のカットアップが激しく入る中、全く平凡な日常の風景を語り続ける男の独白を書いたことは覚えている。平凡な自己紹介の背景で蠢く内面の葛藤をシュールなイメージで描写することによって、少しは自分の今までの努力と知識を見せることができるのではないか、という意図があった。一人称の独白はケルアックの語り口を意図し、同時に同じ時間の流れを三人称でバーテンダーや他のお客さんの視点でも表現し、カットアップのシュールなイメージをボードレールやバタイユを意識しながら加え、切り替わりはもちろんバロウズ、キャシーの散文における時間の分解をイメージして、、

つまり「わかる人にしかわからない」文章を提出した。ちょっとドキドキしたものの、キャシーにしか伝わらない文章を真剣に書いた。

そして僕はオーディションを突破した。

最初のクラスに出席した時のことを覚えている。ほぼ全員が女性で、もしかしたら男性は僕だけだったかもしれない。みんな主張の強いサブカル色の強い女の子たちで、美しい様々な色の髪の毛にピアス、タトゥー、といった感じでとても鮮やかな景色だった。可愛い子が多かった気がする。ただ、ジャンルが全く違ったので、僕だけが完璧に場違いだった(笑)

当時の僕は外国人であったので場違いには慣れていたし、ある意味そのような場所では、ある程度平凡な(一般的な日本人的には当時の僕でも突出して目立った容姿だとは思うけど)見た目であるだけでそれはそれで主張が強かったかもしれない。

キャシーが一人ひとりの生徒に話しかけながら、オーディションの作品についてコメントをし始めた。

僕が最後だった。そして最後に僕にKathyがくれた言葉は今でも僕の心に優しく刺さっている。もしその時に他の生徒がいなかったら当時の僕は号泣していたかもしれない。それくらいあの時の言葉は優しい愛に溢れていた。

「シュン、私正しく発音できてる?」「あなたを私のクラスに迎えられて本当に光栄です」「あなたはすでに立派な作家だし、私が何をあなたに教えられるのか私も本気で考えないとならないわ」「これから沢山色々と話さなきゃね」

その日からキャシーは僕を生徒としてだけでなく、友人として迎え入れてくれた。大学が(というか大学のような組織全般が)嫌いだったキャシーは彼女のクラスは学校の外で集まることを提案して、自然と毎回どこかのバーで授業をすることになった。当時はいつも色んなバーを徘徊していたので個人的にバーついては非常に詳しかった。あまり目立たないように最初は一歩引いていたのだけど、、、他の生徒たちが提案したバーやキャシーが提案したバーでの授業がうまくいかず、結局最終的に僕がコーディネートすることになった。学校の近くのノースビーチのバーではどこでも顔がきいたので、そこはスムーズだった。(とはいえキャシーを筆頭に派手すぎる見栄えの女の子たちをゾロゾロ連れていたので舞台裏では輩が寄ってこないような根回しが必要だったし、みんな大して飲まないのである程度売り上げを確保するために自分でそこそこ飲んだり、という手間はあったのだけれども) 当時はGrant and Green’s が日中は半分しかお客さんを入れていなかったので、そこをよく使わせてもらった。

90年代のノースビーチはまだまだ楽しかった。シリコンバレーの大富豪や政治家からマフィアの親分、一般人や観光客から末端のディーラーや娼婦までみんな楽しく自由に平和に暮らしていた。みかじめ料を現金で毎日回収していく不良警官がいたりもしたので、治安も良かったし、60-70年代の最後の名残りがあったようだった。Grant and GreenやSaloonではJohnny Nitroをはじめとする西海岸のブルース、サザンロックが毎晩聴けて、エスプレッソの香りのするイタリア人街ではまだ英語が通じないお店もあった。

キャシーとはクラス以外でも週に1回くらいバーで会った。Kathy Ackerという存在だからというのもあるけど、見た目もサブカルなのでキャシーと会うのは普通にイタリア人街のノースビーチではなくてテンダーロインやミッションのダイブバーが多かった。当時のテンダーロインやミッションでキャシーが行きたがるところはドラッグクイーン、娼婦に男娼、その他ありとあらゆるローライフのハスラーが多くて正直あまり心地よくはなかったのだけど、キャシーはそういった場所の方が馴染めたのだろう。

不思議なもので、当時の僕はどこに行っても日本人で場違いなことが多かったのでどこに行ってもそんなに大差なく馴染めたのだが(笑)

「異質」であることに免疫しかないのがアーティストだから。

結局いくつかの場所に行った後で、僕はキャシーと会う時はEdinburgh Castleがお気に入りだった。スコティッシュのバーで今でもあるだろう名店である。そこで僕はスコッチをあおりながらキャシーとお話ししていた。

「キャシー・アッカーってどんな人?」と聞かれたら、僕は「読書と執筆に人生を捧げた人」と答えるだろう。人生を通じて多くの読書家に会ってきた。だが、その中でもキャシーはダントツだった。基本的には本を読んでいるか、何かを書き留めているか、キャシーはそのどちらかだった。他のキャシーの姿はあまり想像がつかない。彼女は読んで、読んで、読んで、そして書いて、書いて、書き続けていた。きっと(アーティストにはありがちだけど)遊んでいても食べていても眠っていてもそれは執筆のためにすることで、それがキャシーの存在の全てだったと思う。

僕に話す内容の大半は、その時読んだ本の内容や、前の晩に見た夢の話とその分析、みたいなのがほとんどで、たまにかかってきた電話や彼氏の話、突然の昔話などがおまけ程度に入るくらい。僕に対する質問は三島由紀夫が多くて、僕は三島はほどほどしか読んでいないのでたまに答えをすぐにあげられなかった。日本書紀とギリシャ神話、聖書の話なんかはかなり盛り上がった。

文学論になるとたまに僕が男性であることを残念がっていた。どうしても最後はジェンダーというものが(あの時代のサンフランシスコでさえ)壁になることがある。それは僕も同様で、女性としての文章は書けないし、表現は難しいから。

そんなKathy Ackerとの関係はとても特殊で特別だった。基本的にキャシーは僕にキャシーの話を聞いてもらいたかっただけなのだけど、それは僕にとって何よりも必要だったし、光栄だった。「話が通じる人がほとんどいない」のが創作をする人間の性だし、僕はギリギリではあったけどキャシーの話についていけたし、多少は気の利いたコメントや指摘もできたから。キャシーは僕の創作への情熱と献身も理解してくれて、リスペクトしてくれた。それは当時の僕がずっと求めていたことで、「ありのままの自分でOKなのだ」ということをキャシーとの関係の中で初めて確信できた瞬間でもあった。

芸術家は孤高である、というとかっこいいが、基本的に創作というのは孤独な作業でどうしても必然的にそうなってしまうだけだから。

キャシーは僕が自暴自棄になったり羽目を外す心配もしていた。あまり詳細は語りたくないが、僕は絵を買ってくれていたシリコンバレーのセレブたちの破天荒な世界にも、アーティストたちのディープなサブカルにも中途半端に足を突っ込んでいたので、いつどこで本格的におかしくなっても不思議はなかったから。そんな中、キャシーは僕を自分の身内にしてくれて守ってくれていた気がする。ただ「あなたは書いていれば大丈夫」とだけ言って。僕がバロウズが好きなのを知ってということもあり「絶対にいつか会わせるね」と言っていたのだけど、バロウズもキャシーもあっという間にこの世を去ってしまった。様々な作家を敬愛していたキャシーだけど、バロウズへのリスペクトはちょっとレベルが違っていた。天才は天才に魅かれるのだな、と思ったものだ。

そんなある日、絶対嫌がるという確信の下、キャシーを"mother," "mom"と呼びはじめた。もちろんすぐやめるように言われたが、苦笑いをみてまんざらでもなさげだったのでやめずに時々そう呼んだ。僕たちは師弟関係というよりも単なる飲み友達でもあったから。

一般的なイメージとは相反して、キャシーはとても控えめで愛らしい人だった。言葉は強いが、知性がありすぎるだけで、きちんと噛み砕けば正論と気遣いに溢れたことしか言わない。自分の意見を押し付けるようなこともしない。そして、もう亡くなったから怒られないのであえて言うと、僕が知る中でもっとも女性的な人(いわゆるキャシーの言うところの男性上位の世界の歴史の中でつくりあげられたイメージの中で)であったと思う。そういえば僕が言ったこと、やったことに対してキャシーから否定されたことも苦言を言われた記憶もない。優しかったな、と今更ながら思う。

そんなある日、例のEdinburgh Castleで飲んでいた時に、キャシーが胸にしこりがあるんだ、と言った。腫瘍ができやすい体質らしく、何度目かだとは言っていたが、やはり悪性だと、、という心配をしていた。ちょうどその頃、某世界的な雑誌の編集長と新たな恋が始まっていたキャシー。イギリスのバンドとのコラボや、新作の出版など波に乗っていた時だけに心配だったが、、、

その時は結果、良性で問題なく心配は解決した。

そして次に来たのが僕の大学卒業というイベントだった。

キャシーと知り合って初めて、キャシーが僕にただでさえ大きい瞳を見開いて本気で意見してきたのだ。

卒業後、日本に帰る。それに対する反論だった。

まず第一に大学院進学は問題なくできたのだけど、さすがに両親に学費を負担してもらうのはもはや難しく、支援してくれるというパトロン筋もあったことはあったけれど、誰かの世話になるとそこには必然的な見返りもあるし、いわゆるサンフランシスコのてっぺんから底辺までとの関わりの中で突っ走りすぎて疲れていたのもあった。また就職して落ち着いたら帰国(アメリカに)すれば良い、くらいの軽い気持ちでちょっと帰ってみようかな、というのが僕の思いだった。他の世界を見ればそれはゆくゆく僕のアーティストとしての表現の幅も広がるんじゃないか、みたいな。ランボーも詩人をやめて商人になったし、などなど。

そんな僕に鬼の形相で「どんな手を使ってでも日本への帰国はまかりならん!」と言ってきたのがキャシー・アッカーその人だった。

「もし今日本に帰ったら、あなたは文字通り死ぬ。肉体的にではないかもしれないけど、あなたの最も大切な部分は無惨に殺されて、死んでしまう」

実際、僕の周りの人は誰もShun Eguroの帰国を喜んでいなかった。喜んでいないだけでなく、人生最悪の選択だとみんな口を揃えて言った。僕が全身全霊でとりくんでいた文学、芸術を探求するためのシーンが日本にあると誰も思っていなかったし、何より僕がアメリカ合衆国のそのジャンルでは突出して馴染んでいたからだ。まさかそんな僕が日本のサラリーマンになる姿は誰も想像できなかったし、期待もしていなかった。アーティストとしての僕を愛してくれていた人たちからすると自殺行為にしか見えず、悲しい出来事だった。何人もが仕事を斡旋したりスポンサーとなる提案もしてくれた。

でも僕は長男でもあり、家族という存在は小さい頃から大きなものでもあった。そしてその場だけならめちゃくちゃ器用に立ち回れる才能もあったので、別にサラリーマンを適当にやるくらいは大丈夫だろうと思っていた。

反対はするものの、みんな僕の決断を止めようとはしなかった。一名、キャシー・アッカーを除いては。

キャシーだけは紅潮してさらに目を見開いて僕のこの「日本に帰る」という話に猛反対した。本気で阻止しようという思いしか伝わってこなかった。

それでも最終的には僕の意見を全く理解も同意もしないまま、これ以上ない悲しい表情で受け入れてくれた。

僕は帰国することとなった。

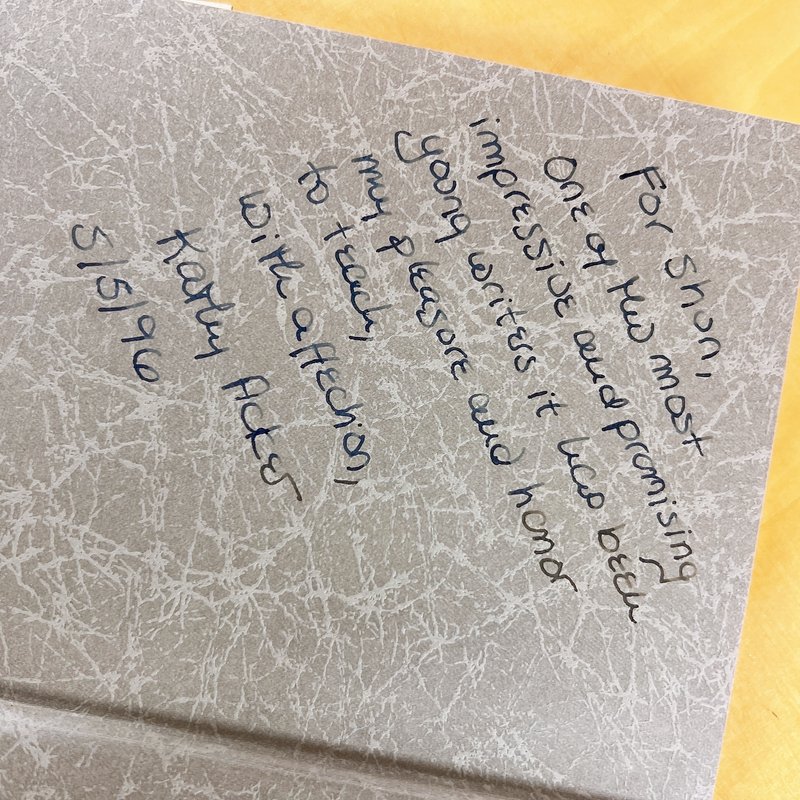

スマホのない時代なので、そういえばキャシーと1枚も写真を撮っていない。どうせまたすぐ会いに行くつもりでもあったので考えることもなかった。でも、気掛かりなことがあって帰国前最後に会った日に一応キャシーの本("Blood in Guts in High School”の白水社から出版されている日本語版)にコメントとサインをもらった。日本でのキャシーの本の翻訳がちょっと僕のテイストに合わないこともあって、キャシーにはいつかキャシーの本を僕が翻訳してやるよ、と上から目線で伝えていたので、出版社に行く時に名刺がわりに良いかな、と(笑)

Shunへ

最も素晴らしく将来有望な若い作家の1人であるあなたを教えられたことは、私にとっての喜びであり、本当に光栄なことでした。

愛を込めて、Kathy Acker 1996年5月5日

まさか帰国後ずっとメールで文通していたログ以外にキャシーの思い出がこれだけになるとは思わなかった、、、

日本に帰国してもう30年近くになる。キャシーは確かに正しかった。あの頃、キャシーといた頃の僕、「大切な部分」は確かに死んだかもしれない。少なくとも誰にも見せられなくなった。だけど完全に死に絶えた気はしていない。アーティストとはなかなか死なないし、死んでも何か残すものだ。こうして昔話を文字にしているだけでも死んでいない証なのだろう。

まるで恋人のように帰国当初はキャシーとメールで文通していた。

しかし、帰国してからそんなに経たないうちに、キャシーから悲痛な(だけど妙にポジティブを装った)メールが届いた。乳がんが見つかった、と。遠すぎるし何もできない中、できる限り励ました。

キャシーも西洋医学だけでなく、東洋医学やスピリチュアル療法も試す、自分の病気と死に向きあって様々なことを考え、生かしたいなどと返信をくれていた。

ある時、メールが止まった。

キャシー・アッカーが亡くなった、というニュース記事を見た。

そのニュースを読みながら、僕は泣いて、泣いて、泣いた。子どものように。

日本に帰って死んだのは僕ではなく、僕が日本に帰ったら死んだのはキャシー・アッカー、我が母だった。

今振り返ってもキャシーの死が僕に与えた影響は限りなく大きかった。

キャシーの死後、僕はサラリーマンとしてお金のためにただ働き、創作や文化芸術から大きく身をひいた。理解者もいなくなったし、何か諦めもついてしまったのだ。

とはいえこの30年間、キャシーとの思い出はふとした時に蘇ってくる。僕が自分の一番大切なことを真剣に頑張っていた時に導いてくれて、助けてくれた。何よりも理解してくれて、応援してくれた。僕が一番必要だった時に、最も必要だった「自信」をくれた。

キャシーの生徒であったことは僕にとって大きな誇りであり、友人として受け入れてくれたことも今でも光栄に思っている。

30年ぶりにアーティストと名乗ることを再開し、過去と平和を気づいた今、キャシーの「息子」としても今一歩前に進もうと思う。

本来ならちゃんとキャシーの作品について学術的に賢そうな分析などをしたりするべきなのかもしれない。だけど今更インテリのふりをするのもどうかと思う(笑)ちゃんと英語を含め、お勉強も「ママ」に怒られないようにし直そうと思う(笑)

さて、いずれにせよ、、

天国で老眼鏡をかけながら山のように積まれた本の中で読書してるであろうキャシーに僕が「死んでいない」ことを伝えなければならない。「ただ昼寝してただけだよ」と。

これを書いたのは、一人でも多くの人にキャシー・アッカーという人物が素晴らしい人だったということを知ってもらいたかったからです。感謝してもしきれないくらい大勢の人たちに支えられ、助けられ、生かされてきた僕の人生の中で、キャシー・アッカーという人は本当に大きな存在で。彼女から学んだ「アーティストとしての生き方」を無駄にしないようにこれからの人生を生きていこうと改めて思います。天国であの笑顔でいて欲しい。キャシーの笑顔は眩しかった。ありがとう、キャシー。ありがとう、「我が母」!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?