『桜守り』

※BL小説

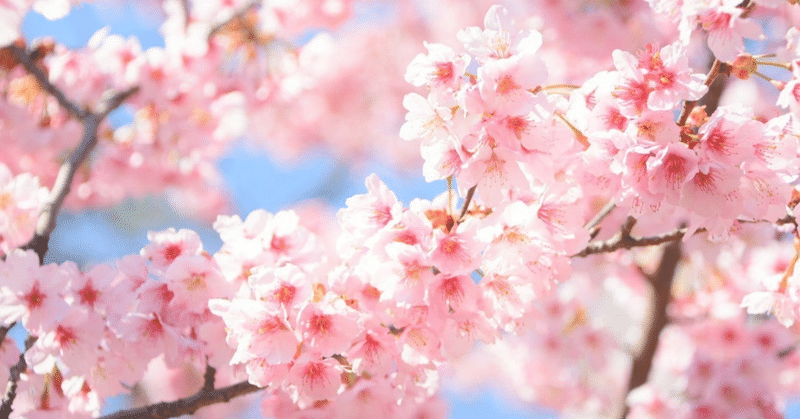

まるで桜の天井だ。無数の小さな花が、空を埋め尽くすように天に向かって開き、ひらりひらりと花弁をこぼしては、僕の座る地面に仄白い水玉を増やしていく。

優美に舞い落ちる花びらから想像されるのとは全く違う、ねじくれて節がこぶのように盛り上がった巨きな幹に触れてみた。ごつごつとした手触りは、老人の手足を思わせる。

桜で色を染めるには、花びらではなく蕾のふくらみ始めた若い小枝を使う。黒ずんだ枝から美しい桜色が煮出されることが、子供の頃にはとても不思議に思えた。

しかし、今ではそれがごく当たり前のことに思える。灰褐色のこの木肌の下に、恥じらうように桜色した、樹の生命が流れていて、その花の命をいただいて布に移しているのだから。

樹齢500年になるこの老木の、三分の一は既に朽ちている。それでもこぼれ種で自らの根元に植え付けた孫生え(ひこばえ)の成長を許さない。

生きている。まだ生き続ける。

この辺りで染色の原料にしている桜の原種の最後の生き残りであるこの木を、染色師だった祖父は、生涯をかけて守った。

祖父が、亡くなる前にこう言った。

「桜の木の死期が近づくと、孫生えが育つ。親木が倒れる頃にはちゃーんと育ってる。うまくできてるなあ」

託された、と思った。

この里の桜を世界中に植樹するという夢を抱いて、君が里を出ることを決めたとき、僕に差し出してくれた手を、だから取ることはできなかった。僕がそのひこばえだとしたら、ここを離れるわけにはいかなかったから。

「染色の仕事を継いで、この里で桜を守っていく」

そう告げた僕を見つめ返した、君の愁いを帯びた眼差しを、今でもよく覚えている。

そして、君は何も言わずに旅立っていった。

君がこの山里を去ってから、もう三度目の花が咲いた。

花に囚われているわけでもないのに、僕の心は春が来るたびに血を流す。

君は君の夢を叶えただろうか。世界中にたくさんの里の樹の子供らを植えたのだろうか。

花の気配でないものが……人の気配がした。

君がそこに立っていた。

言葉をなくした僕の髪に、君の日焼けした指が伸びる。

「花びらが」

君が掌を拡げると、桜色の小さな花弁が一枚、風に連れ去られて舞い上がった。

「帰ってきたよ」

懐かしい声。日に焼けて逞しくなった君が微笑んだ。

「木を沢山植えてきた」

「……どうして帰ってきたなんて言うんだ。人生は旅だと君は言った。旅の途中で立ち寄ったなら、帰るという言葉は適切じゃないだろう」

「そう、旅の途中。俺は今度こそ諦めない。自分の望む人生を手に入れたい」

その言葉に、淡い期待はうち砕かれる。

君が去った後、半分が朽ちてしまった三年前の僕。今度もそうなるのなら、もう僕は耐えられそうにない。

「俺はこの里に、木々を植えようと思う。お前の桜の子孫を、何十本も、何百本も増やしてみたい。俺はこの里でお前と最後の旅をしたい。生きることが旅なんだ。死ぬ瞬間までが旅なんだ。俺はもうお前なしの旅をしたくはない」

僕はもう何も見えない、君の顔も、桜の花の渦も、涙で曇って見ることができない。

穂木(ほぎ)を接ぎ木して、この桜の古木の子供達を、何十本も、何百本も。

それが君と僕の旅。

君に抱きしめられながら、僕の心の中にはもう、里中を埋めて無限に続く桜が、花の命の限りを尽くして咲き誇っていた。

〔了〕

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?