元祖ミニマリスト鴨長明に学ぶ“究極の断捨離”|『超約版 方丈記』(10)

2022年も残りわずかとなりました。皆さん、大掃除はもうお済みでしょうか。最終回となる今回は『超約版 方丈記』(ウェッジ刊)から、鴨長明による“究極の断捨離”と“終の棲家の作り方”をお届けします。

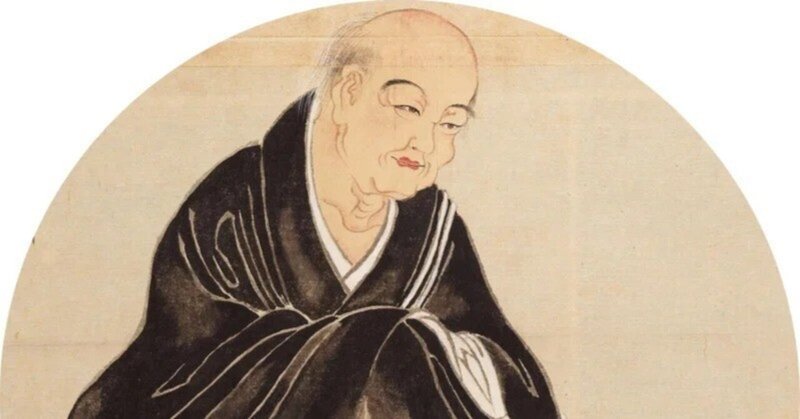

鴨長明(著),城島明彦(翻訳)

人生の終わりが近づいたら

大きな家・広い部屋は不要

~露消えがたの末葉の宿り~

命は永遠ではない。この世に生を受けた瞬間から、あの世へと歩み始めるのだ。私も、いよいよとでも表現すればいいのだろうか、ここに至って、齢六十を迎え、わが人生の露が消え入りそうに心細く感じられるようになってきた。

だから、消えそうな命の露が葉っぱの先にしがみついている“末葉の宿り”のように、わが余生を過ごすのにふさわしい栖となる庵を準備したのである。いうなれば、旅人が一夜かぎりの仮寝の宿を自分自身の手でつくったり、老いた蚕が繭をこしらえたりする作業のようなものだ。

このような比喩をしたのは、この方丈の庵の広さは、私が人生半ばの三十代頃に過ごした住まいと比較すると、百分の一にも満たないくらい、ちっぽけなものだからである。

ああだ、こうだと、とやかくいっているうちに、私はどんどん歳をとり、住まいはだんだん狭くなっていった。

この庵のありさまを一言で表現すると、世間によくある家とは似ても似つかないものである。広さはわずか方丈四方(9.18平方メートル)にすぎず、高さも七尺(約2.1メートル)足らずだ。

どこそこに定住すると決めたわけではないから、敷地をきちんと定めて建てるようなことはしなかった。土台を組み、屋根を葺いたら、その継ぎ目ごとに掛け金をかける。たったそれだけの、実にシンプルな建て方をしたのである。

住んでみて気に入らなかったら、簡単にばらして、どこか別の場所へ引っ越せるようにという考えがあって、そうしてある。庵を別の場所で改めてつくりなおすことなど、私にいわせると、ちっとも煩わしいことではないのだ。

この庵へ移り住むときに車に積んだ荷物は、わずか二台分だった。車で運んでくれた者に謝礼を支払うのは当たり前だが、それ以外の経費はいっさいかかっていない。いうまでもなく、しみったれた了見でそうしたのではなく、金のかけようがないのである。

身の丈に合わせた終の棲家

最後にたどり着いた理想形

~庵の有様、かくの如し~

日野山の奥に身を隠してからは、方丈の庵づくりに専念していた。そして今、私は、庵の外の東側に三尺余(約1メートル)の庇を差し入れ、その下で薪の柴を折って火にくべる炊飯場をしつらえた。

南側には竹でこしらえた簀子を敷き、その西の方に閼伽棚(水屋)を設けて一方を北の方に寄せ、ふすま障子を隔てて阿弥陀仏の絵像を安置し、そばに知恵と慈悲を司る普賢菩薩の絵像を掛け、前に法華経を置いた。

東の端の方には、巻いた穂先が伸びてほどけた蕨をいっぱい床に敷きつめ、夜の寝床がわりにしている。西南には、竹の吊り棚を設け、そこには黒革の籠を三つ置いてある。

私の終生の趣味である和歌および管弦関係の抄本や『往生要集』などの書物が、その籠のなかに収めてあるのだ。そして、そのそばには、愛用の琴と琵琶、いわゆる折琴と継琵琶を、それぞれ一張、立てかけてある。

説明するまでもないと思うが、折琴は「折りたたみのできる琴」、継琵琶は「柄をはずせる琵琶」で、狭い間取りを少しでも広く使うのに役立つのだ。私が日野山の奥に結んだ方丈の庵の室内は、そのような配置になっている。

* * *

次は、庵の外がどうなっているかである。

まず南だが、懸樋を引いてある。岩を組み合わせ、そこに湧き水をためるようにしてあるのだ。薪は重要だが、軒先から近いところが林になっているので、焚き木に使う小枝などを拾い集めるのに苦労することはない。

その山を音羽山というが、柾葛(別称、定家葛)が道を埋めつくすほど、びっしりと生い繁っている。谷にも木々が繁茂しているが、不思議なこともあるもので、極楽浄土がある西側だけが、うまい具合に木がないのである。

これぞ、極楽浄土を頭に思い描きやすい自然の恩恵かと、うれしくなった。落日を眺めて一心に浄土に思いを凝らす「日想観」には、うってつけなのである。

元祖ミニマリスト・鴨長明による“究極の断捨離”と“終の棲家の作り方”、いかがでしたでしょうか。「ゆく河の流れは絶えずして……」の出だしで知られる『方丈記』は、命のはかなさを川面に浮かんでは消えゆく泡に喩え、鴨長明独自の「無常観」を表した作品として知られています。そんな名作が800年の時を経て、いま再び注目されています。

混迷の時代に生きる私たちも、この『方丈記』にヒントをもらいながら「人生に本当に必要なものは何か」をじっくり考えてみるとよいのかもしれません。

※この連載は今回をもって終了となります。ご愛読ありがとうございました。

▼本書のお求めはこちら

<本書の目次>

第一章 天災と人災

第二章 方丈の庵に住む

第三章 いかに生きるべきか

「方丈記」原文(訳者校訂)

解説

原作者:鴨長明(かものちょうめい)

平安時代末期から鎌倉時代にかけての日本の歌人・随筆家。建暦2(1212)年に成立した『方丈記』は和漢混淆文による文芸の祖、日本の三大随筆の一つとして名高い。下鴨神社の正禰宜の子として生まれるが、出家して京都郊外の日野に閑居し、『方丈記』を執筆。著作に『無名抄』『発心集』などがある。

訳者:城島明彦(じょうじま あきひこ)

昭和21年三重県生まれ。早稲田大学政経学部卒業。 東宝を経てソニー勤務時に「けさらんぱさらん」でオール讀物新人賞を受賞し、作家となる。『ソニー燃ゆ』『ソニーを踏み台にした男たち』などのノンフィクションから 『恐怖がたり42夜』『横濱幻想奇譚』などの小説、歴史上の人物検証『裏・義経本』や 『現代語で読む野菊の墓』『「世界の大富豪」成功の法則』 『広報がダメだから社長が謝罪会見をする!』など著書多数。「いつか読んでみたかった日本の名著」の現代語訳に、『五輪書』(宮本武蔵・著)、『吉田松陰「留魂録」』、『養生訓』(貝原益軒・著) 、『石田梅岩「都鄙問答」』、『葉隠』(いずれも致知出版社)がある。

▼こちらもおすすめ! 人気の「超約版シリーズ」

▼この連載のバックナンバーを見る

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。