旅の途中|心に響く101の言葉(10)

奈良の古刹・興福寺の前貫首が、仏の教えと深い学識をもとに、古今の名言を選び、自らの書とエッセイでつづった本書『愛蔵版 心に響く101の言葉』(多川俊映 著)よりお届けします。

すべてはみな、旅の途中

気仙沼の柞の森に住む歌人・熊谷龍子さんに、

降って止んで溶けて流れて雪片はお仕舞いのなき旅の途中よ

の一首がある。

雪は溶けて奥深い森を伏流する――。目にはみえないけれど、なくなってはいない。カタチを変え、いのちを育み・いのちをくぐり抜けて、旅をつづける。

あるものは、「どっぱら清水」となって湧き出、名酒の仕込み水となり、やがて、灯刻の私を微酔させる。あるものはまた、川から大海原へ旅立つ。――すべてはみな、旅の途中なのだ。

仏教では、人寿は百歳だという。なかなかそうもいかないが、いずれにせよ、オレやワタシの脆弱な肉体は朽ちる。

が、〈生きたい〉という生への執着は強靭で、そのエネルギーはしぶとく保たれると考えられている。それゆえ、新しい乗物(肉体)を求めて、次生に旅立つのだという。

こうした思想によれば、私たちは、前生から来た旅人――。というか、永遠の過去から永い旅路の果てに、いまここに在るのだ。永遠の過去とは、もとより生命の根源のことであろう。

誕生も卒業も、事業の完成も定年も、そして、死もまた、旅の途中の一コマ。

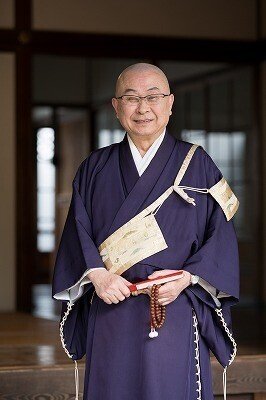

多川俊映(たがわ・しゅんえい)

1947年、奈良県生まれ。立命館大学文学部心理学専攻卒。2019年までの6期30年、法相宗大本山興福寺の貫首を務めた。現在は寺務老院(責任役員)、帝塚山大学特別客員教授。貫首在任中は世界遺産でもある興福寺の史跡整備を進め、江戸時代に焼失した中金堂の再建に尽力した。また「唯識」の普及に努め、著書に『唯識入門』『俳句で学ぶ唯識 超入門―わが心の構造』(ともに春秋社)や『唯識とはなにか』(角川ソフィア文庫)、『仏像 みる・みられる』(KADOKAWA)などがある。

▼本書のご注文はこちら

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。