73.謝罪も反省もしない民族から学ぶ、「家のいんねん」の正体

プナンと呼ばれる人々

東南アジアのポルネオ島の熱帯に、狩猟を主な生業として暮らす、プナンと呼ばれる人々がいます。

僕たち日本人と言いますか、世界のほとんどの人々は、

食べるためにお金を稼いで生きています。

しかし、プナンの人々は森の中で食べ物を探すことに一日のほとんどを費やし、あとはブラブラ過ごしています。

彼らにとって食べ物を手に入れること以上に重要なことはなく、

生きるために食べる

そういう生活をしている人々です。

しかし、一つ勘違いしないで頂きたいことは、

彼らの周りにも、資本主義経済は進出していて、彼らの生活していた熱帯雨林は商業用に利用されており、その代わりに賠償金を定期的に貰っているし、居住地のすぐ側には、雑貨店があり、ビールや嗜好品買ってを楽しんだり、Tシャツをきたりスリッパを履いたりしていて、現代人とそれほど変わらない見た目をしています。

ザ・原住民のような見た目ではありません。、

謝罪も反省もしないで生きる

プナンの人々について研究している、文化人類学者 奥野克己氏は、プナンの人々とフィールドワークとして生活するようになり、その初期段階で抱えた違和感に

「プナンの人々は生きているだけで、反省のようなことはしない」

というものがありました。

そのエピソードは以下の通りです。

私が町で買ってきたバイクを彼らに貸すと、タイヤをパンクさせても、何も言わずにそのまま返してくる。

バイクのタイヤに空気を入れるポンプを貸すと、木材を運搬するトレーラーに轢かれてペッチャンコになったそれを、何も言わずに返却してくる。

こうした様々な体験が、初期の頃の違和感には、含まれる。

プナンは、過失に対して謝罪もしなければ、反省もしない人たちだというのが、私の居心地の悪さに結びついていたのである。

そしてこの違和感は、プナンでフィールドワークを始めてから10年を超えた今でも、大きな謎のままである。

僕は、この世界に、謝罪も反省も無しに成り立っている社会があることに大変驚きました。

謝罪や反省は、人間が集団で生きるためには欠かせないものだと、無意識のうちに思っていたからです。

この事実から、謝罪や反省って一体何なのだろうと疑問に思いましたので、考えていきたいと思います。

謝罪

罪やあやまちをわびること。

出典:コトバンク

反省

1 自分のしてきた言動をかえりみて、その可否を改めて考えること。

2 自分のよくなかった点を認めて、改めようと考えること。

出典:コトバンク

謝罪と反省を身につける特徴について考える

一人だけで生きていくのであれば、謝罪も反省も必要ないことは明白です。

しかし、集団で暮らしているにも関わらず、謝罪も反省もない生活を送れるということは、謝罪と反省を身につける上で、二つの特徴が見出せます。

1.謝罪と反省は後天的に身につける能力である

2.親から子供へ教育によって引き継がれていく能力である

という2点です。

一つにまとめると、

「謝罪と反省は後天的に身につける能力であるため、親から子供へ教育によって引き継がれていく能力である」

と言えるかと思います。

僕達は産まれて、いつごろから謝罪と反省を強いられてきたかを考えると、恐らく物心がつく前、言葉を発し始めた段階から、

「悪いことしたら、ごめんなさいって言わなきゃいけないよ」

といったように、最初期の段階で、謝罪を学習させられているように思います。

幼少期に謝罪を学ぶ本質は、何が悪いことかということを学ぶということです。

一方、

反省するということは、自分の行動を省みて悪いところを認識し、その行動を変えるところまでの道筋(プロセス)のことを言います。

ですから、

謝罪と反省を学ぶということは、

「善悪の判断基準を学ぶこと」

と

「悪と判断したことを、善い方へと変えようとすること」

だと思います。

もちろん親以外の影響も受けると思いますが、一緒に過ごす時間の多さを考えても、

善悪の判断基準は、親の影響を色濃く受け継ぐと思います。

「家のいんねん」の正体

天理教における謝罪と反省といえば、

八つのほこりに伴う「心遣いの反省」

と

「前生いんねんのさんげ」

が思い浮かびます。

前生のいんねんは、自分の前世から引き継ぐものですので、今回は取り上げません。

今回注目したいのは、八つのほこりに伴う「心遣いの反省」についてです。

八つのほこりとは、悪い心遣いのことですが、

その特徴は、どれだけ注意してもほこりのように積もってしまうもの。

つまり、ついつい使ってしまう心遣いだから、使わないように気をつけることはもちろんですが、むしろほこりを掃除して落とすのと同じように、悪い心遣いをしてしまったことに対してお詫びと反省をし、心を掃除することが大切ですよ。

という教えです。

そして、その注意すべき心遣いを、分かりやすく八つに分けて教えて下さっています。

八つのほこりについての記事は、この記事からシリーズとなってます。

ここで先ほどの、善悪の判断基準(謝罪と反省)は

「親から子供へ教育によって引き継がれていく能力である」

ということと組み合わせると。

心遣いの善悪の判断基準は、親から子供へ教育によって引き継がれていく能力である。

ということになります。

親から子供へ代々引き継がれていくもの、このことを天理教では

「家のいんねん」

と言います。

僕は今まで、家のいんねんの自覚が大切だと聞かされてきましたが、いまいちピンときていない部分がありました。

しかし、

「家のいんねん」とは、親から子へ引き継がれる、

「善悪の判断基準の軌跡」

だということであれば、自分の心遣いの癖や性分を知る上でも、「家のいんねん」を自覚することは、とても大切なことだと思います。

おまけタイム

どーも!締め切りが迫らないと、イマイチ真面目に頑張れない男

ほこりまみれの信仰者こーせーです!

昨日ついに12時までに更新が出来なかったためか、今日は別に記事の更新を急がなくてもいいや!と思っていたら、子供の世話をしながらとはいえ、書き終えたのが午前2時半になってしまいました。

これはいかんです!

やはりなるべく12時までに書き終えるように頑張らないと、ただでさえミジンコみたいになっていく睡眠時間が、バクテリアぐらい小さくなってしまいます。

(この時点で、ミジンコとバクテリアの大きさの違いが分からなかったあなた、安心して下さい、僕も分かってません。)

やはり締め切りに追い込まれるから頑張れるというところがあるので、心の締め切りを設けて、明日から頑張りたいと思います。

(心の締め切りは、金魚すくいのポイぐらい破れやすいということを先に宣言させていただきます。)

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました!

ほな!

引用文献

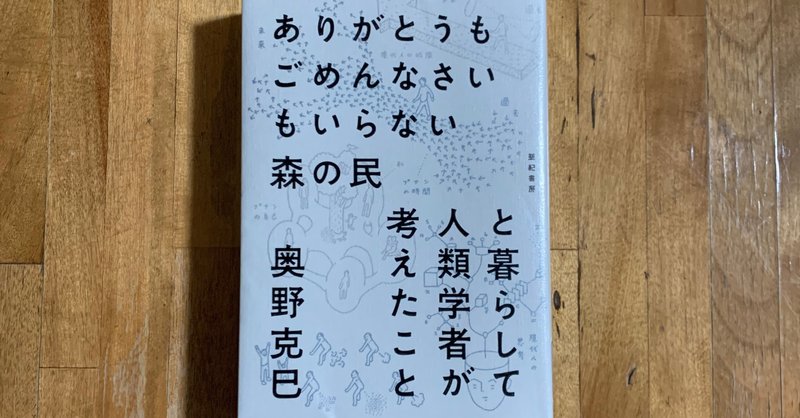

ありがとうも ごめんなさいもいらない 森の民と暮らして 人類学者が考えたこと

著者:奥野克己

発行所:株式会社亜紀書房

サポートして貰えたら、そりゃめちゃくちゃ嬉しいです!