『ドゥルーズの哲学原理』國分功一郎(著)ドゥルーズがフッサール批判した箇所について

『ドゥルーズの哲学原理』國分功一郎(著)は、何回か読んで、読書メモも作っていたが、今回、読み直してみて、以前には気づかなかった箇所(P48)について、考えてみた。

X

フッサール現象学の研究者である、竹田青嗣氏は、フランス哲学者のデリダ、レヴィナスたちは、ハイデガーの影響を受けていて、フッサールを誤解していると、批判しているが、ドゥルーズに関しても、同様に批判していた。竹田青嗣(著)『哲学とは何か』にて

と述べている。

ドゥルーズが言うように、フッサールもカントと同様に、超越論的認識を批判的に受け継けついでいるが、カントの場合の認識論は、人間はリンゴ自体(物自体)を認識できるが、制限された認識である。「物自体」を認識できるのは、神のみであると主張している。

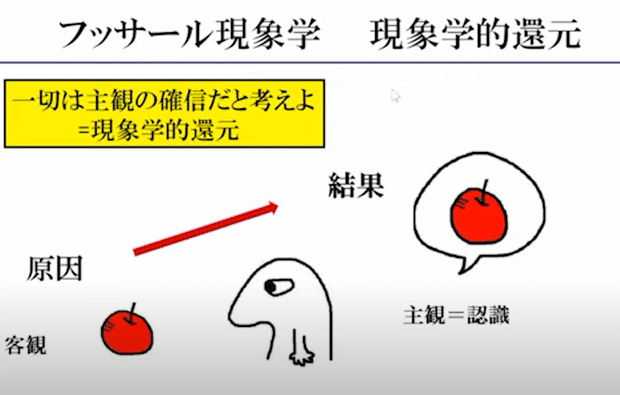

図1

一方、フッサールの認識については、苫野一徳氏による竹田青嗣(著)『欲望論』の解説では、下記のように説明している。

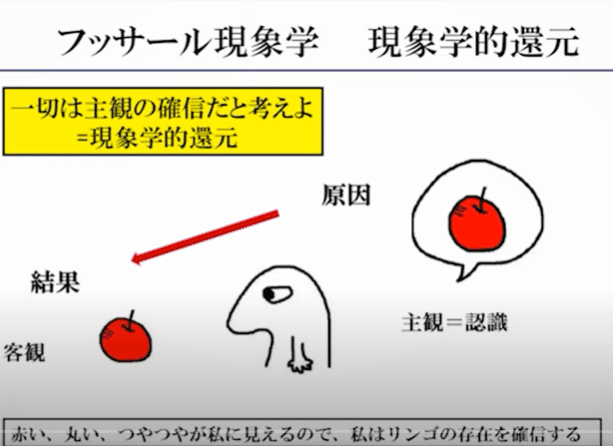

普通、リンゴを見たときは、図2の矢印のようにリンゴが原因で、結果としてリンゴだと認識するのであるが、現象学的還元とは、図3のように矢印の向きを逆にすることを意味する。図3は、リンゴが見えているので、リンゴが存在していると確信するとなる。

リンゴの場合は、このように逆にしなくても、問題はないが、認識問題を解くには、逆にして、確信が結果とみなければならない。つまり、認識が客観そのものと一致しているとは言えないが、それがいかに確信として成立しているかは言える、というわけである。

図2

図3

國分氏は、信頼のできる哲学者だと思っているが、フッサール現象学の理解については、竹田青嗣氏とは違い、いわゆる主流派に属するということなので、少しその信頼が揺らぎだしている。絶対というのは、ありえないので、竹田青嗣氏のフッサール現象学の解釈が絶対ということではないだろうが、当方としては、現在のところは、フッサール現象学の解釈については、竹田青嗣氏を信頼している。

【 図4を追記した。】

リンゴではなく、感受性、審美、価値観、宗教、

人間観、世界観などの認識の場合は、現象学的還元が必要となる。

図4

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?