『”オープンレター”醜聞記』2022-1-24

※本ページはセンサイクロペディア【呉座勇一】の項からも転送されます。

「オープンレター」という言葉がネット界隈を騒がせている。

本来は英語で、多くの読者に対する呼びかけ、あるいは特定個人宛ではあっても多くの読者に読まれることを最初から想定して書かれた「公開書簡」のことである。

しかし2022年1月現在、ネット界隈でオープンレターというと、歴史学者の呉座勇一氏のツイッター発言に端を発する「オープンレター 女性差別的な文化を脱するために」という特定の”オープンレター”のことを指している。

これである。

ざっくりいうと「呉座勇一という歴史学者はとんでもない差別主義者だ!そいつと仲良くしていたり同じような発言をするネット民もそうだ! そいつらを仲間外れにしようぜ!」という内容である。

レターというがこの場合は賛同人を募っており、実際に人文系の大学人を中心とする1300人を超える賛同人が集まってしまったのだから、事実上の署名運動である。

そして「ネット界隈を騒がせている」と書いたものの、発足から1年近くが経過した2022年1月現在、一般ネット民にとってはむしろ見物の対象であり、本当に戦々恐々として真の意味で大騒ぎになっているのは、このオープンレターによって呉座氏を事実上の失職に追い込んだはずの、署名した「人文系アカデミア」界隈のようなのである。

というのは、2021年10月に呉座氏が、オープンレターもその理由の一つとして不当な懲戒をされたとして所属する国際日本文化研究センターを提訴したこと(つまり、オープンレター関係者に法的責任が被さってくるおそれが出てきた)、そして翌2022年1月にその署名に氏名の冒用をされている例が複数発覚したこと。

さらにはオープンレター中心人物のひとりで、呉座氏の発言の「被害者」とされる北村紗衣氏が、自身やオープンレターに対する批判(するおそれのある)者に弁護士等を介して現在進行形で圧力を掛けまくり関連情報の削除などもしまくっており、その情報統制ぶりが逆に問題になっていることである。

時系列はこちらにまとめておいたので、随時確認していただきたい。

この流れはかなりややこしいのだが、一連の流れを非常にかいつまんでいえば

「呉座勇一氏のネットでのフェミニスト批判を、針小棒大に『アカハラ』『差別発言』と騒ぎ立てた騒動が、彼を社会的に追放するような署名運動にまで発展し、逆に訴えられかねない状況になっている上、最近になって署名の不正まで発覚した」

ということだ。

最初から話すとしよう――話は、2020年の3月にさかのぼる。

1.呉座勇一鍵垢事件

呉座勇一氏は、日本中世史を専門とし『一揆の原理』などのベストセラー書を出している歴史学者。国際日本文化研究センターの助教であった。氏はツイッターユーザーであったが、以前から俗に「鍵垢」と呼ばれる非公開ツイート機能を用いており、フォロワーのみに発信先を限定していた。

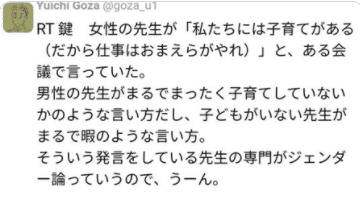

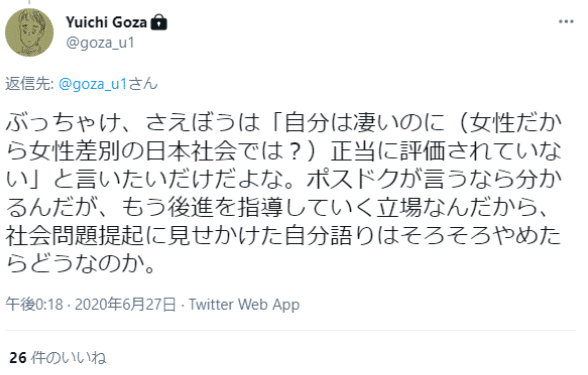

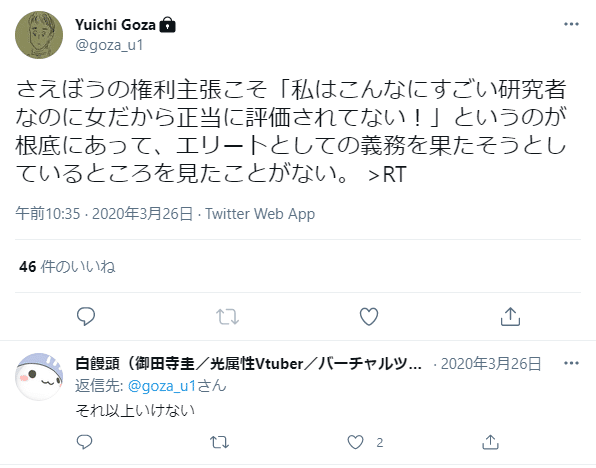

そこでの会話にはいわゆるフェミニストや左派界隈に対する批判的なものも数多くあった。そこで批判されていた一人が、ハンドルネーム「さえぼう」こと北村紗衣氏。こちらは武蔵大学の准教授で、専門はイギリス文学なのだが、早い話がフェミニストでもある。

そして呉座氏は現代のフェミニズムのあり方について批判的な考えを持っており、その意見を何度もフォロワーに開陳していた。その批判対象者の一人に北村氏も入っていたのである。

ただしその多くは一般的な批判や疑義、苦言などであり、悪口に類されるものもあったが他愛のないものがほとんどであったと思われる。

「思われる」というのは、呉座勇一氏本人が後述の騒動でツイッターアカウントを削除してしまったこと、そして残った記録も、おそらく北村紗衣氏側が同事件を記録した様々なサービスに削除要求を繰り返して、残った発言のデータが少ないからである。

残ったものをできるだけ画像にして掲載していこう。

フェミニズム・左派批判についてはこんな調子である。

発掘した限り、ほとんどのツイートはフェミニズムその他への批判や疑問としてはそれほどおかしなものではなかった。過激すぎるわけでもない。

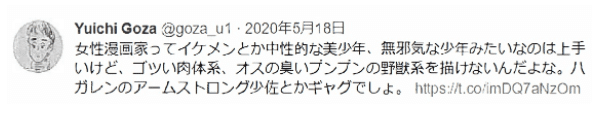

「女性漫画家~」に至っては、これが懲戒理由の一つであると呉座氏が明かしたものである。

偏見であろうが、ごくごく他愛のないものだ。男女を逆に考えればこんな「日本アニメにはこんなポリコレな表現がない!遅れてる!」「こんなのオッサンが考えたに決まってる!」程度のツイートはフェミニストやポリコレ信者側から日常的に垂れ流されている。

だからといってせいぜい反例を貼り付けられまくって終わりである。それで職を失うフェミニストなどいない。

ただ唯一筆者の視点から「それは言い過ぎだろう」と思われたのはこれである。

これにしても「金持ちの問題よりも一般庶民におけるジェンダー差別が大きな問題ではないか」という話であって、最後の一文が言い過ぎなだけで大筋では分からなくはない。筆者はこれについて呉座氏とは別の考えを持っているが、それはまた別の話、いつかまた別のときに話すことにしよう。

「女性の社会学教授」といった地位を典型とする金持ちのインテリ女性が喜ぶイデオロギーばかりが先行し、より弱い立場の人のことを考えていないこと、これは後述する【#TOKYO女子けんこう部】についての発言にも通底する、呉座氏のフェミ批判の基本姿勢であると思う。

こうした批判は反フェミニズムというよりも、むしろジェンダー問題に理解をしめす人々の反省点として近年言われてきているものである。

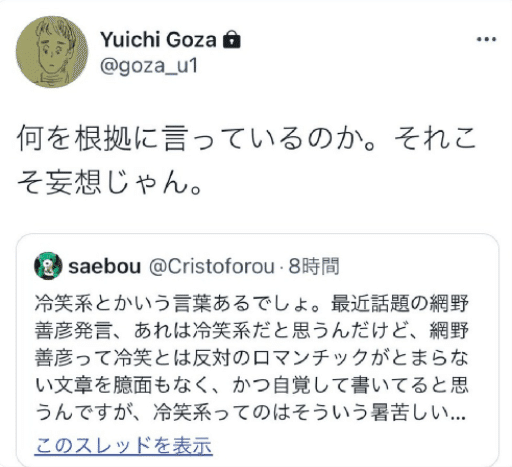

というか、そもそもこれらの発言は事件に対する一般的な考えの吐露であって、北村氏などの特定個人についてのものではない。北村(さえぼう)氏は実際何を言われてきたのだろうか。

これらのうち、最初の「何を根拠に言っているのか、それこそ妄想じゃん」という発言を、スクショを取って北村氏本人に「御注進」した者がおり、それがその後の呉座バッシングに繋がっている。

呉座勇一さん、私は全く面識がないし著作も読んだことないんですが、鍵アカウントで私に見えないように私の悪口を言っているというスクショいただきましたー。かわいらしい方ですね。 pic.twitter.com/JDBFhxLj5v

— saebou (@Cristoforou) March 17, 2021

しかし、ずいぶん余裕のある態度である。この後の「被害者しぐさ」からは嘘のような状況である。

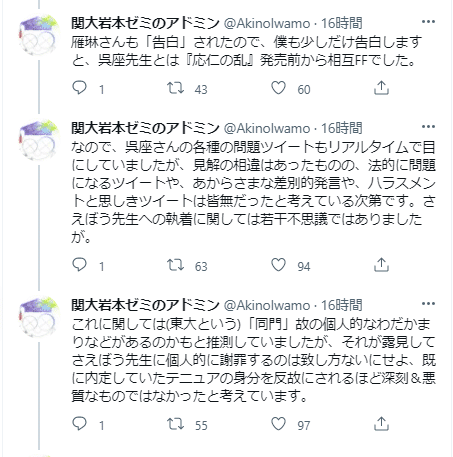

実は当初このように、北村紗衣氏の反応はこのように余裕のあるものであったのだ。第三者から見ても、たとえば関西大学商学部の岩本明憲教授はこのように語っている。

他の人の感想もこんな感じである。

呉座先生と北村某の話題が追えてないけど少なくとも、このツイートで言ってる事は至極真っ当だよね。俄然呉座先生を応援したくなる。

— 🔥🌻🌻花つ葉🌻🌻⛄qui ne sait pas où elle en est (@spit_flower) March 21, 2021

謝罪を強いられるような侮辱発言が他にあったのかな? pic.twitter.com/8Eu8e1E8ew

だって呉座さんという方、大したこと言ってないでしょ。多少の揶揄とか批判はあるけど、大の大人が大騒ぎするような内容ですか?こんなもんのせいで所属学会やら所属機関から正式声明が出てテレビの仕事降ろされるって、完全に異常としか言いようがないですよ。

— 小山晃弘(狂) (@akihiro_koyama) April 6, 2021

だいたいさあ、もはやお忘れだろうけど問題とされた呉座発言って「レフティな人はアレなのが多い(大意)」とか「クソフェミ馬鹿じゃねえの(大意)」とか、まったくもって他愛もないものばかりですよ。こんなもん職場で懲戒って言論の自由も表現の自由もあったもんじゃないよ。 pic.twitter.com/QPtacn3yI7

— bibibi (@burubur56030897) October 20, 2021

では、なぜこんなものが呉座氏の追放と「人文系大学人を中心とした1300人もの”オープンレター”」にまで発展したのだろうか。

2.創作されたハラスメント

呉座氏の発言が厳しめに見ても、そう問題のあるものでなかったことは確かだろう。そこでバッシング側は呉座氏を悪者にするため、ある「創作マナー」を生み出した。

それが「鍵垢の中からその外の誰かを批判するのは、被批判者に反論の余地を与えていない、卑劣な陰口である」というものだ。

呉座氏は、別に北村氏を仲間はずれにするために鍵垢にしたわけではない。

この理屈で言えば、そもそもツイッターを使っていない人にツイッター内部で悪口を言うのだって「卑劣な陰口」ということになるだろう。しかし普通に考えて、鍵垢にしてる人だって政治家や芸能人の話もするだろうし、批判もあるはずである。

それ以上にこの創作マナーのおかしな点は、そもそも呉座氏をバッシングしているフェミニズム・左派界隈が「人が不快な表現は鍵垢にしろ」とまるでそれが当然のマナーの如く要求してきた歴史があることである。その中には「エッチな漫画の投稿」「児童性愛者であることの告白」「性犯罪者の冤罪の可能性の指摘」といったものが挙げられる。

これをこのページ内で詳述している余裕は流石にないので、拙著『センサイクロペディア』の【鍵垢】の項を読んで頂きたい。

彼ら左派にとって、むしろ「不快な表現は、鍵垢こそ推奨されるべきもの」だったのだ。にもかかわらず今度は一転して呉座氏の発言は「鍵垢だったから卑劣な陰口」ということになってしまった。

彼らは「鍵垢で陰口なんて卑劣な!」と、数を恃んで大合唱し、その空気に「飲まれた」人物が数多くいた。ネット論客の青識亜論氏もその一人であった。上記【鍵垢】の項目は、筆者がその空気に抵抗せんがために執筆したものである。

しかし残念ながら「鍵垢だったのはよくなかった」と現在(2022年1月)未だに言っている者が散見される。

もう1つの手法は、呉座発言を「アカハラ」認定したことである。

アカハラとは、アカデミーな世界(要するに大学など)の内部でその権力関係を笠に行われるパワハラやセクハラのことである。

アカハラの定義を定めた法律こそないものの、たとえば東京大学の「アカデミック・ハラスメント防止宣言」では次のように定義している。

アカデミックハラスメントとは、大学の構成員が、教育・研究上の権力を濫用し、他の 構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより、その者に、修学・教育・研究ない し職務遂行上の不利益を与え、あるいはその修学・教育・研究ないし職務遂行に差し支え るような精神的・身体的損害を与えることを内容とする人格権侵害をいう。

呉座氏の行為は、本当にこれに当てはまるのだろうか。

ここで重要なことには、呉座氏は北村氏の指導教官でもなんでもない。両氏は「ふたりとも研究者」というだけで、分野も所属機関もまったく異なる。どちらかといえば、北村氏はテニュア(終身在職権のある研究者)であり呉座氏はそうではなかったので、やや北村氏の方が地位的には上だ。北村氏に対して濫用するような「教育・研究上の権力」などなにひとつ呉座氏は持っていないのである。

この時点で呉座氏の行為は「アカハラ」ではないことが確定する。

たとえば同じ会社の上司が、自分に逆らえない部下に高圧的な嫌がらせや人格攻撃をしたとしたら、これは「パワハラ」である。両者に会社内での権力関係があるからだ。しかしA社の係長が、A社と無関係のB社課長の言動をたまたまネットで批判したとしても、それはそれだけのことである。「二人とも会社員だから」といってパワハラとは呼ばない。A社係長はB社課長に対して何の権力も持っていないからである。

呉座氏の北村氏批判を「アカハラ」と呼ぶのはこのくらい無理のある話なのである。しかも呉座氏は鍵垢でこれらの発言をしていたのであり、北村氏に「職務遂行に差し支え るような精神的・身体的損害を与える」ことなど意図していなかったことは明らかである。

意図していなかっただけでなく、現実にも鍵垢の参加者の誰ひとり、呉座氏の北村氏批判を聞いて「そうか、北村はけしからんやつだ。(彼女の所属する)武蔵大学に言ってクビにさせよう」とか「学会や大学に根回しして彼女をハブってもらう運動を起こそう」とか、そんなことは誰もしていない。

心理的にも、そもそも呉座氏のツイートは「御注進」した者が現れるまで、なにひとつ北村氏に影響していないのだ。なにしろ読まれてすらいないのだから。

いったいこれの何が「ハラスメント」なのだろうか?

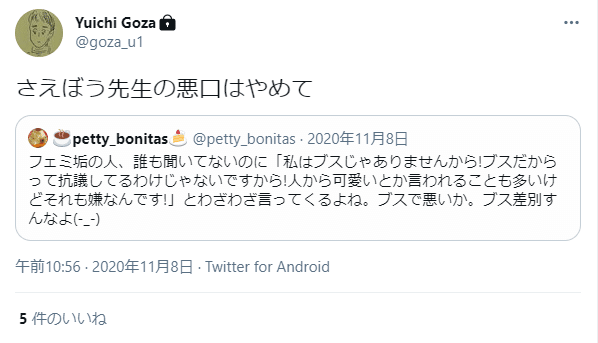

はっきり言って北村氏自身のこちらの発言の方がよっぽど「アカハラ」である。

この問題を回避しようと批判者側が持ち出したのが呉座氏の「フォロワーの数」である。それが多いから問題だ、というのだ。

呉座氏は長年、鍵をかけたアカウントでツイートを行っていた。

ツイッターは基本的にフォロワー以外の人やツイッターアカウントを持っていない人でもどのようなツイートを誰が行っているか確認することができるが、鍵をかけると、自分が承認した相手以外からはツイートを見ることができなくなる。

とはいえ、呉座氏には当時3000人近いフォロワーがいて、彼らにはそのツイートが確認できる状態だった。

呉座氏のフォロワーはこれらで言及されているように3000人台であったらしいが、この数は著名人としてはそれほどでもない(別に自慢するわけではないが、本稿執筆時点の筆者の半分以下である)。

そもそも「鍵垢であること」を叩きながら「その開陳された数が多いこと」を同時に叩くことがとっちらかっている。鍵垢を外せばもっと多くの人に読まれたに決まっているのだから。

第一、フォロワーはその人の「信者」だとかイエスマンとイコールではない。呉座氏のフォロワーの最大多数は、日本中世史に関心を持つ人だろう。北村氏(イギリス文学)とは前述の通り専門分野がまったく違うので、大半のフォロワーにとって北村氏への言及は「なんか呉座先生が、俺の知らない人を批判しているなぁ」というだけの話だったはずである。

実際、前掲した呉座氏のツイート画像に映っている「いいね」数はせいぜい二桁前半である。スクショが取られた時点でのものだから最終的な数ではないとはいえ、どの画像もそうなのだから大した支持もしくは関心をもって見られてはいなかったというのが妥当な見方だろう。

呉座バッシングの主要な論点このようなものだが、子細に検討すればどれも大した話ではない。しかし、まともに検討すれば通らない理屈を数の暴力で押し通すのが「キャンセルカルチャー」というものなのである。

彼らにとって大事なのは党派性であり、「自分側のインフルエンサーが、敵らしき奴を攻撃している」というだけで拡散とバッシングには十分なのだ。

この「各個体が何も考えずに全面的に加勢することで、反論側の態勢が整わないうちに『相手が悪い』雰囲気を作り出し、要求を押し通す」というのがキャンセルカルチャーの常套手段である。

そして呉座氏自身も「数の力」で作られた空気に降参し、平伏して謝罪を行ったのである。

そして完全に「加害者」の烙印を押された呉座氏は、数日後に時代考証を担当していたNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』からも降板した。

かくして、話は北村=フェミニズム=キャンセルカルチャー側の大勝利で終わりを告げた……かに見えた。

3.戦線拡大~オープンレターへ

もちろん、話はここでは終わらなかった。

日本では北村氏のようなフェミニストがその代表選手を勤める「キャンセルカルチャー」相手に謝罪をした者がどうなるかは、すでに数々の例が出ている。

彼らにとって謝罪とは「相手が悪であるという証拠」であり、それを掴んだ以上は幾らでも叩いていい、という一種の「殺人許可状」でしかないのである。

そして彼らの欲望は、呉座氏を無限に叩き続けるというところにすら留まるところを知らなかった。

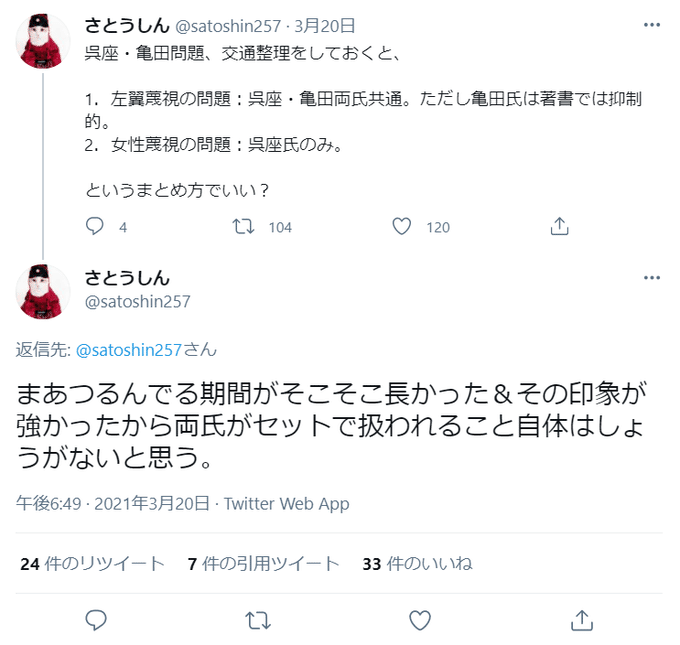

呉座氏本人のツイートばかりか、リツイートやいいね欄に至るまで粗探しを始めたのである。そしてその中には、彼らが普段から目の敵にしている人々のHNが散見された。

彼らに言わせれば「インセル」「セクシスト」「ネトウヨ」と「歴史修正主義者」「レイシスト」「差別主義者」「表現の自由戦士」とかいった者で、要するに「フェミ・ポリコレ・反差別界隈・キャンセルカルチャー……といったものに批判的な人々」くらいの意味だ。

ここに至って彼らは「呉座と仲良くした奴は悪」という魔女狩りを始めたのである。

私の名前も出ているが、この「交遊」の基準は「鍵垢内で盛んにアンチフェミ的、あるいは北村氏批判をやり取りし合っていた」というようなものではない。

実際のところ私はたった一回(おそらく)、知らないうちに呉座氏に呟きを引用リツイートされただけなのだ。

私なんか #TOKYO女子けんこう部 に関するツイートを一回限り呉座さんに引用RTされただけなのに、完全に仲間認定されてますからね。 https://t.co/YIwnpMXhPd pic.twitter.com/Ijie5tcXR2

— HitoShinka -ヒトシンカ-@文筆業/『センサイクロペディア』編纂・『シンカ論』連載中 (@hitoshinka) April 5, 2021

ちなみに私は呉座氏に自分のツイートが引用RTされているとは全く知らなかった。大前提として呉座氏が鍵垢であり、私はそのメンバーに入っていなかったので通知が来なかったからだ。私がこの引用を知ったのはバッシングが発生してからである。

で、その引用RTされた私のツイートはこれだ。

私のこの発言を引いての呉座氏の評は「本当に弱い立場の女性のことをこれっぽちも想像せずに、自分のお気持ちだけで発狂しているフェミニストのみなさん」である。

それが間違いかどうかは、こちらのまとめも参考に皆さん各自で判断していただきたい。

また、単に「呉座氏に『いいね』を付けた」ことで謝罪に追い込まれた人も現れた。北村氏に対する批判にいいねしたのではない。呉座氏の、まったく関係のない発言にいいねしたことを謝罪しているのである。

さらに、呉座氏の件におそらく味をしめて発生したと思われるのが関西大学の【岩本明憲ツイッターアカウント削除事件】である。

これは呉座事件の直後に発生したのだが、関西大学の岩本明憲教授が、自分の学部には(引用RT先が主張する様な)女性差別が存在しないのでよかった、という発言に「女性差別の存在を否認する女性差別者!」との言い掛かりから炎上させられ、ツイッターアカウントを一時削除した事件である。

岩本氏のように「自分のいるところに女性差別がない」と言うだけでいけないのなら、むしろ北村氏も批判されなければならないのではないだろうか。なにしろ北村氏も「私は評価されてる!(女性だから評価されてないなんてことはない)」と言っているのだから

また呉座先生の新しいスクショが出回った。ひどいのがどんどん出てくる。女性がフェミニズムを唱えるだけで「自分が正当に評価されていないと思っている女の僻み」だと言いたがるの、本当にひどい。私、そんなこと一度も思ったことないし、なんで私の行動からそんなことを思うのか全くわからない。 pic.twitter.com/zKbJ6G4XYk

— saebou (@Cristoforou) March 20, 2021

そもそも私、必要以上に評価されてると思いますが…英文学には他にも立派な研究者がいっぱいいるけど、私みたいに書誌学っぽい地味な研究をする人はあまり日が当たらないのがふつうなので、最初の単著がかなり書評とかでとりあげられたのはむしろ驚いたよ。

— saebou (@Cristoforou) March 20, 2021

こうした際限のない「敵認定」の拡大は、ついには「女性差別的な文化」とやらに対する村八分を呼びかける”オープンレター”へと結実していくのである。

代表者や連絡先は不明(そのため、氏名冒用が発覚した後、被害者が連絡先がなくて困っている)ながら、北村氏によるとその中心人物は東北学院大学の准教授・小宮友根氏であるという。

小宮さんが中心になり、今回の件についてオープンレターを作ってくださいました。賛同者も募っていますので、関心のある方はご覧ください。https://t.co/FvX0nBdU4j

— saebou (@Cristoforou) April 4, 2021

4.”オープンレター”の問題点

このオープンレターには、すでに他のnote作者の論考でも指摘されているが、多くの問題点が含まれている。

重複する部分も多くなるが、筆者の考える問題点も挙げておこう。

まずこのオープンレターが、呉座氏の発言など比較にならない「アカハラ」性を備えているということである。

もう一度、東大のアカデミックハラスメント防止宣言の定義を見てみよう。

アカデミックハラスメントとは、大学の構成員が、教育・研究上の権力を濫用し、他の 構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより、その者に、修学・教育・研究ない し職務遂行上の不利益を与え、あるいはその修学・教育・研究ないし職務遂行に差し支え るような精神的・身体的損害を与えることを内容とする人格権侵害をいう。

このオープンレターなるものは、少なからぬ大学人が大挙して、呉座氏を14回にわたり名指しして悪者にする文書に署名に、大々的に「研究・教育・言論・メディアにかかわるすべての人」に呼びかけるものである。

もう一度言う。

大学人が大挙して、である。呉座氏の北村氏批判は公的な地位はもちろん、事実上も権力を背景にしていなかった。しかしオープンレターのように業界内での数の力を恃めば、当然事実上の「権力」となりうる。

そして宛先である「研究・教育・言論・メディアにかかわるすべての人」には当然ながら、呉座氏が所属する国際日本文化研究センターの人々も含む。「すべての人」なのだから。

また、これまで見てきた通り、北村氏やそれに加担する側が、呉座氏のおよそ不祥事とも呼べない発言に、ろくな根拠も示さず集団でレッテルを貼った。これは「不適切で不当な言動」と呼べるだろう。実際オープンレターは、呉座氏のどの発言が「差別」なのかの特定なく勝手に彼らの主観的な結論と結び付けられている。

特に「呉座氏自身が、専門家として公的には歴史修正主義を批判しつつ、非公開アカウントにおいてはそれに同調するかのような振る舞いをしていた」などというくだりなど、後半に一体どの発言が当てはまるのか見当もつかないのだ(前半についていえば、呉座氏はたとえば百田尚樹『日本国紀』の代表的批判者である)。

呉座氏のツイッターでの発言は、当然ながら北村氏の研究や職務遂行に対して何の支障をももたらす類のものではなかった。しかしオープンレターは現実に呉座氏に「修学・教育・研究ない し職務遂行上の不利益を与え」た。因果関係は呉座氏が公開した懲戒理由で明確である。

仮にアカハラの定義を厳密に解釈し、ここまで行ってもまだ「厳密にはアカハラでない」とするとしよう。であれば呉座氏の発言などそれこそアカハラにこれっぽっちもかすりもしていないと言い切れる。

さて、呉座氏の懲戒とオープンレターの因果関係がこのように明瞭であるとすると、オープンレターの発表者・賛同者にも法的責任がかぶさってくる恐れがある。そのため、呉座氏が日文研を提訴すると発表して以降、彼らはおおいに浮足立ったのだ。

ちなみに興味深い事実がある。

このオープンレターの発表者・賛同者に登場する名前には、ツイッターでフェミニストにべったりなインフルエンサー達の名前が数多く登場する。特に人文系の研究者やメディア関係者が多く、クリエイティブ職の者の名前も見られる。

しかし、本職が「ある職業」であるフェミ系インフルエンサーの名前だけは、ほぼ全く出てこないのだ。

弁護士である。

太田啓子も神原元も岸本学の名前もない。ツイッターでオープンレターを持ち上げたり擁護する発言だけは結構しているようなのだが、決して自分では賛同人に名を連ねていないのである。

ふだんフェミべったりの弁護士連中が、オープンレターを「評価」しながら「絶対に自分では賛同者に入らない」ムーブをしているのが観測されるなw pic.twitter.com/iydsPAHTyO

— HitoShinka -ヒトシンカ-@文筆業/『センサイクロペディア』編纂・『シンカ論』連載中 (@hitoshinka) January 22, 2022

このオープンレターが参加すると「ヤバイ」ものだということは、彼らには一読して分かったのだろう(それを仲間に教えもせず安全な場所から焚き付けているだけなのがまた卑劣だ)。

ある意味で当然で、普通に読んでもこれは「呉座氏の名前を十数回出して」「ろくに根拠も示さず彼の発言を差別行為と断じ」「そのような人物と仕事をしないことを薦める」という、どう考えてもリスクのあるものだ。

左派の中でいちはやくそれを嗅ぎ取って回避したのが、彼ら弁護士連中だったということだろう。

さて、この”オープンレター”には次のようなくだりがある。

私たちは、呉座氏のおこなってきた数々の中傷と差別的発言について当然ながら大変悪質なものであると考えますが、同時に、この問題の原因は呉座氏個人の資質に帰せられるべきものではないとも考えています。

このくだりは呉座氏の責任を緩和し、彼にダメージが行かないようにしようという配慮の発言でもなんでもない。そうならないように、あえて直前に「呉座氏のおこなってきた数々の中傷と差別的発言について当然ながら大変悪質なものである」と断り書きをしている。

このくだりは、攻撃の範囲を広げるためにある。何に?

彼らが決めつける「女性差別的」としたい「文化」や「コミュニケーション様式」を担う、早い話がキャンセルカルチャー反対者に対してである。

オープンレターは最後、このような言葉でクローズされている。

中傷や差別的言動を生み出す文化を拒絶し批判することで、誰もが参加できる自由な言論空間を作っていきましょう。

しかし、実際にこのオープンレターを推進する側の人々が、それを本気で望んでいるとは全く思われない。彼らが「拒絶」するべきとする文中から挙げてみよう。

・行き過ぎたフェミニズムの主張」であるかのように戯画化して批判すると、別の誰かが「○○さんの悪口はやめろ」とリプライする

・性差別的な表現に対する女性たちからの批判を「お気持ち」と揶揄する

こういったことを、何の具体的事例も理論的根拠もなく、このような「声を上げた女性」批判をする側が差別者で、表現を「性差別」呼ばわりした側がだ、とどうやって言えるのだろうか。

それは個別の事案を、事実に誠実に議論して決めるしかないはずだ(※)

しかしオープンレターは議論ではなく「参加しない」、「傍観者にならない(明らかに「性差別的と見なされた側に一方的な非難をぶつける」という意味にしか取れない)」、「同じ場では仕事をしない」という、排除行動しか推奨していない。

その理由は、このオープンレターの目的が「中傷や差別的言動をおこなった」とみなされた呉座氏のような人に対し「強い非難の対象となり社会的責任を問われる」という状況を作り出すことにあるからなのは明らかだ。

このような排除を正当化するため、オープンレターではいわゆる権力勾配論が採用されている。

このような呼びかけに対しては、発言の萎縮を招き言論の自由を脅かすものであるいう懸念を持つ方もいるかもしれません。近年では、そうした懸念は「キャンセル・カルチャー」なるものへの警鐘という形で表明されることがあります。すなわち、問題ある発言をした人物が「進歩的な」人びとによる「過度な」批判に曝され責任を追及されることが、非寛容と分断を促進するという懸念です。

しかしながら、こうした懸念が表明される際にしばしば忘れられているのは、「問題ある発言」が生じてくる背景に差別的な社会の現実があるということです。差別を受ける側のマイノリティにとっては、多くの言論空間はそもそも自分にとって敵対的な、安心して発言できない場所であり、いわば最初から「キャンセル」されているような不均衡な状況があります。

本当にそうだろうか?

本当にこの「差別的な社会」とやらは、女性に代表されるマイノリティにとっては「自分に敵対的な、安心して発言できない場所」であり、男性や「マジョリティ」にとってだけ安心安全な言論の場なのだろうか?

ならばどうして、「女性は会議が長い」と発言した森喜朗氏はキャンセルされ、全く同じことの男女逆転版を発言していたフェミニスト女性の北原みのり氏はおとがめなしなのだろうか?

なぜ呉座氏の「女の漫画家は~」という偏見が懲戒処分の対象となり、フェミニストや「ポリコレ」支持者たちが「日本のアニメにはこんなポリコレ表現がない!日本は遅れてる!」というと、それが間違っていても(というか、合っていたケースなど見たことがない)何の処分も受けずに済んでいるのだろうか?

実際に、オープンレターが再批判されたきっかけとなった、2022年1月15日の佐藤亜紀という人物が呉座氏に対して行った、度を越した誹謗中傷がある。

しかしこの佐藤氏も批判こそされたものの、何らの職業的キャンセルも受けてはいない。

現在のこの社会の現実が示しているのは、「キャンセル・カルチャー」が恣意的に味方する「マイノリティ」が一方的に自由を享受し、差別者の烙印を押された側は一方的に攻撃されているというのが実情である。

むしろ、オープンレターが「差別的コミュニケーション様式」と決めつける「お気持ち」「○○さんの悪口はやめるんだ」というような言葉の方こそが貴重な弱者の声なのである。

つまりこのオープンレターはそれ自体が自称するような、被差別者が社会のマジョリティと対等に自由な言論ができるようにしようという、バランスを取り戻すためのものではない。

むしろすでに「キャンセル」という恐怖の力を手に入れた者が、さらに支配力を強めようとするためのものでしかない。

もちろん、オープンレターを推進する者はそれを否定し、我こそは弱者、我こそは被害者と言い張るだろう――ほかならぬ北村紗衣氏のように。

2021年4月1日の「文春オンライン」インタビューでの北村紗衣を見てみよう。

北村 私「毎日何かを書いてないと落ち着かない」と先ほど申し上げたと思うんですけど、あの中傷の最初のスクリーンショットが出てきてから、原稿をほとんど1枚も書けてなくて。

――それは……。

北村 パソコンの画面で真っ白いワードを前にしても、何も思いつかないんですね。このまま書く力が戻らなかったらどうしようと、先週は夜、泣いたりしてました。

このインタビュー記事のタイトルにある「二次加害」というのは、北村氏の大好物といってよい言葉である。実際に彼女のツイッターID(@Cristoforou)と「二次加害」で検索すると、彼女がそれこそひっきりなしにこの言葉を使っていることが分かる。

また、自身の不利になる発言をしそうな言論人に対しては弁護士を介して言論封殺を要求する癖も明らかになっている。

北村紗衣先生の代理人の弁護士から,オープンレターに言及しないでほしいとの要請をいただいたが,自分があのオープンレターに言及してはならない理由は存在しないので拒否する旨の回答をすることにした。

— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) January 17, 2022

言っておくが北村氏は、単にオープンレターのきっかけになった人物なだけではなく、その発表者に名を連ねている一人でもある。

なにが「誰もが参加できる自由な言論空間を作っていきましょう」なのだろうか。

「原稿が書けなくなった」「なにもしていないと泣き出すようになった」という「かよわい女性しぐさ」。

それと裏腹に批判者に対してはひっきりなしに二次加害と決めつけ、自分に批判的な言論人の言葉は封殺しようとする。

彼女は本当に「被差別マイノリティ」なのだろうか。

社会学の文脈では、マイノリティとマジョリティは社会的権力の違いだとされる。

しかし、他人を差別者と決め、社会を味方につけた側が、相手から発言権も職業的立場も全てを奪える――そんなルールは本当の弱者からすれば不利になるばかりだ。そんなものを導入したがる者は、差別者を決定する権力を既に持っている(あるいは、そう自分では思っている)「強者」側でしかない。

事実、2021年5月に発足した「この指止めよう」、同年10月の「ONLINE SAFETY FOR SISTERS」といった同様の試みも、発足と同時に即座にその主要メンバーがいかに実際は「誹謗中傷の加害者」であったかを発掘されて、事実上壊滅した。

それは多くの人々がその欲望を直感し、当然の警戒心から彼らの過去を掘り起こしたからに他ならなかった。

この”オープンレター”も、結局はその新しい例に過ぎなかった――ということだったのだろう。

※なお、その表現が封殺されるべきかを論じる前提のために「性差別的」かを議論しているのならば、表現規制反対派である筆者の立場からは「性差別的であろうがなかろうが封殺すべきでない」ので議論は無意味となる。しかしここでは「性差別的か否かを論じる目的」にはいろいろな可能性がありうるものとする。

ライター業、連絡はDMでどうぞ。匿名・別名義での依頼も相談に乗ります。 一般コラム・ブログ・映画等レビュー・特撮好き。