今につながる現代史 ~つなげるのは自分~

現代史とはとても難しいものです。

現在進行形なので、

「歴史の評価」が定まっていない。

例えば1192年「イイクニつくろう」の

「源頼朝」なら、

その後の展開も合わせて考えて

「武士の世の中」が源頼朝の鎌倉幕府から

本格的に始まっていったのだ!と言えます。

1192年ではなく、実は1185年頃には

幕府の政治は始まっていったのだ…など、

「定説」を覆す研究も進んでいきます。

…ところが「現代史」となりますと、

それがどのような「歴史的意義」を

持っていたのかが、まだわかりにくいのです。

例えば「WINDOWS95」の発売。

後から考えると、パソコンがいよいよ

世の中に普及した画期的な出来事です。

しかし、1995年当時にそこまでの

大きな出来事だと認識できていたのか…というと

疑問があります。

…でもこれは実は、

大昔の出来事であっても同じことです。

あまり関係のなかった庶民にとっては

「頼朝が征夷大将軍になる」ことは

そこまで大きな出来事ではない。

たぶん知ったところで「ふーん、そう」だった。

人によって違う。

後からわかる。また、

後から重大事だと「語る人がいる」からこそ、

歴史の分かれ目に「なる」のです。

前置きが長くなりました。

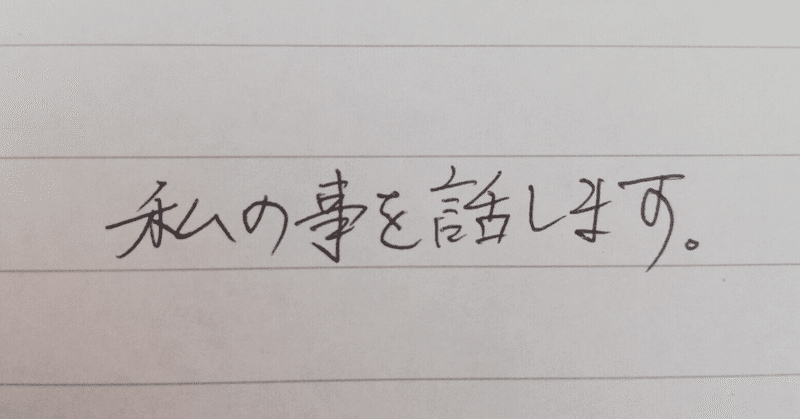

本記事では、10年ごとの現代史を、

私なりに極私的な経験を踏まえて書きます。

もちろんこれらは、あくまで私の解釈の一つ。

私なりの語りに過ぎず、見方は無数にあります。

また、人の興味関心によって、

無限に語ることができる「現代史」であることを

ご容赦ください。

(ぜひ読者の皆様には「あなたなり」の

現代史を語って頂ければ…と思います)

≪1980年代≫

私はこの頃、幼少期。小学生時代でした。

子ども心に「上げ潮」「景気がいい」ことを

感じておりました。

世の中は明るかった。

まるでドラゴンボールを探しに行くような。

ファミコンが世の中に普及していきました。

ゼルダやドラクエやFFなどで遊びました。

外遊びももちろんしていましたが、

「友達の家に行き、持っていないカセットの

ゲームで遊ぶ」ことも多かった。

思い返せば「コンピュータ」が「ゲーム」という

強烈な魅力を持って、子どもたちの間に

問答無用で普及していった時代だったのです。

総理は中曽根さん、横綱は千代の富士関。

圧倒的な強者が各界にいた。

「ジャパンアズナンバーワン」のバブル景気。

アメリカ合衆国の土地を買った、などの話が

ニュースで踊っていました。

リゲインは「24時間タタカエマスカ」の

コマーシャルを流していた。

良く悪くも「昭和の最盛期、集大成」。

この繁栄が永遠に続くかと思われたのです。

≪1990年代≫

私はこの頃、中学生・高校・大学生。

「時代の分かれ目」と言えば

1991年の「バブル経済の崩壊」ですが、

当時はそんなにはっきりとした

分かれ目ではなかった感覚でした。

なぜなら、地方と東京とでは感覚が違うから。

時差があります。

(ジュリアナ東京設立もバブル崩壊後です)

地方では、1990年代前半は

まだまだ景気が良い感じが続いていました。

…しかし95年、阪神・淡路大震災や

カナリアを持ってサティアンに捜索しに

進撃する機動隊などのニュースを見て、

「こりゃあ、どえらいことが起こってるな…」

と(ようやく)当時高校生の私は思ったものです。

大学時代に「拓銀」「山一」が破綻。

いつのまにか野党に落ちていた自民党が

社会党と組んで、与党に復活していました。

90年代は、総理がほぼ年替わり。

「WINDOWS95」が出たように、

ネットが通常に使えるようになりましたが、

私はそこまで重要性を認識していなかった。

就活の頃には「超氷河期」に突入しています。

≪2000年代≫

私はこの頃、社会人1~10年目くらいです。

やっとこさ新卒で就職できました。

超氷河期で、受けても受けても受けても

就職試験で落とされた。

もちろん業界研究も自己分析も甘かったのですが。

「…この頃にLinkedInがあったら

違った就活になっていただろう」

と思うのですが、まさに後の祭り。

「カイシャ」には不信感しかありませんでした。

会社=いつかツブれるものとさえ思っていた。

大企業の拓銀や山一でさえ

ツブれたのを目の当たりにしていたからです。

会社のほうからも、求人してくる人は

いくらでもいるから使い捨てよう、

という印象を受けました。

「不適切な」昭和な上司がいた時代です。

ゆえに、自身に経験やスキルを貯めていって、

会社に「使われる」のではなく、

会社を「使っていこう」と考えました。

三年で辞め、貯めたお金で大学院に。

二年学んで、東京の会社で教育系のお仕事に…。

ちょうど小泉総理の「ブッ壊す!」の頃。

自民党というよりも「田中派」の財政基盤が

ブッ壊されていく頃でした。小泉劇場です。

象徴的なのが「郵政民営化」。

津々浦々にあった「平等」な郵便局が

「民営化」で統廃合され、

改革の波にさらわれていきます。

2000年代の後半、私は「仕分け作業」での

「一位じゃなくちゃいけないんですか?」の

ニュースを聴きながら、

「すでに一位になっている人は

既得権益を必死で守るんだよな…」と思いました。

昭和からの「守る」雰囲気と

平成からの「壊す」雰囲気が

せめぎあっていたように思われました。

≪2010年代≫

私はこの頃、社会人11~20年目くらい。

東京から再び地方に移住しました。

それまでは「流れ鳥」のように

日本を横断するような移住をしていたのですが、

この10年で「定住」を試みた感じです。

民主党政権からの再び自民党政権。安倍一強!

その分かれ目は2011年の「東日本大震災」。

私は直撃に遭いました。

この年、キャリアのブランクも経験しています。

特に東日本一帯では、それまでの生活が

一変するような激動の出来事でした。

守るから壊す、そしてまた守る…。

小泉元総理以後、年替わりで

自民党三人、民主党三人と

ころころ変わってきた総理が

しばらく変わらなかったのも、

「落ち着いて、総理は変えないで!」という

世の中の雰囲気を反映したように思います。

私もこの時期に、今に続く現職の本業に就きます。

私はプロの専業ライターでは(まだ)ありません。

ライターではない本業をしている

「中年世代の複業クリエイター」です。

SNSでの発信を始めたのも、2019年のこと。

それまではほとんど何も書いていなかった。

まだ駆け出しのライターなのです。

≪2020年代≫

そして今へ、ですね。

SNSでの発信も約五年。

私なりに続けているところです。

…この年代の評価と解釈は

読者の皆様に委ねましょう。

皆様の「10年ごとの歴史」はどうですか?

何が記憶に残っていますか?

どこが「分かれ目」ですか?

あなたなりの歴史を書くとしたら、

どのように書きますか?

※自分なりに自分の歴史をまとめる方法は

こちらが参考になります↓

※本記事は以前に書いた記事を

リライトしたものです↓

『10年ごとの現代史 ~極私的な経験を踏まえて~』

※「パーソナル・ヒストリー」

「ワンチーム・ヒストリー」

「ナショナル・ヒストリー」

「グローバル・ヒストリー」などの

記事はこちらから↓

『テストに出ない、出しづらい歴史 ~評価の是非~』

合わせてぜひどうぞ!

よろしければサポートいただけますと、とても嬉しいです。クリエイター活動のために使わせていただきます!