純粋な鑑賞のための任意空間:ヴァーチャル空間から引き出されたイメージと身体性

Tokyo Art Book Fair 2021関連イベント:Ottori ヴァーチャル展示

谷澤陽佑《モーション・タイポグラフィ》

小林真依《おうちで過ごそう○ うごく!イラストしりとり》

任意空間は、あらゆる時間に、あらゆる場所に偏在するような抽象的普遍ではない。任意空間は完全に特異な空間であって、これは、その等質性を、すなわちその距離的な諸連関=比の原理を、あるいはそれ自身の諸部分の〔現実的〕連結を失っているだけであり、したがって、〔諸部分の〕つながりは無数の仕方でなされうることになる。任意空間は、可能的なるものの純然たる場所として捉えられた潜在的接続の空間である。事実、不安定性や、異質性や、しかじかの空間の結びつきの不在によって明らかになるものがあり、それがまさに豊かなポテンシャルつまり特異性であって、これは、言わばいかなる現働化にも、いかなる規定にも先行する諸条件なのである*1。

——ジル・ドゥルーズ

このテクストは、谷澤陽佑《モーション・タイポグラフィ》と小林真依《おうちで過ごそう○ うごく!イラストしりとり》の動画作品、あるいは、新たなイメージと身体性を鑑賞者にもたらす作品に対して、言語と思考によってその創造性に迫っていくものである。もともとは、新型コロナウイルスの影響を受けたアーティスト等の活動を支援する名古屋市の「ナゴヤ・アーティスト・エイド」に投稿された二人の作品であるが、このヴァーチャル展示を行うことになった理由は、いまだこれらの作品にある「規則」の意味が完全には見いだされていないし、完遂されていないと思われたからである。今回、谷澤陽佑と小林真依は言語や言葉におけるある「規則」にしたがって制作をしており、谷澤はタイポグラフィ、小林はしりとりを用いることで、動画内のイメージを秩序づけようとしている。しかしながら、これから分析していくように、それらの規則は個々のイメージを統制するどころか、イメージどうしを増殖や断片化させてしまい、(いろいろな意味で)規則からイメージが抜けだしていく事態が逆に生じてしまっている。このテクストは二人の作品において、さまざまなイメージが現実的な連結を失ってしまい、それまでは把握できなかった潜在的な接続が空間において生じることに注目する。それは「任意空間[espace quelconque, any-space-whatever]」と呼ばれるが、その空間が現代アートや芸術(絵画)に対してどのような効果をもたらすのかみていこう。

カントは、「規定的判断力」と「反省的判断力」を区別したが、それは芸術作品のよさの問題と自律したイメージを見いだすためであった。「規定的判断力」は悟性の概念を用いて対象を判断する場面で必要とされ、構想力によってイメージ化された感性的な多様を、概念にもとづいて判断をする。それは、たとえば、多様でしかないはずの外部を、「水」や「りんご」といったある一つの概念によって判断することである。世界には知的な規則が見いだされ、それによって秩序づけられている。それに対して、「反省的判断力」は規則のない状況、あるいは、そこから新たな規則をそのつど見いだす判断をする場面で必要とされ、まさに芸術作品への美的判断こそがその例となる。美にかんする統一的な規則、「こうすればかならず美しい」「誰もがよいと認めるものを制作する方法」などというものはなく、そのつどその対象に対して上手く距離をとって、その対象のよさを探すほかないのである。優れた芸術作品とは、ある意味ではまったくの他者である。つまり、これまでの見かたや方法論は通用せず、その作品のためにそのつど新しい見かたや分析のための方法論を、鑑賞者もまた創造しなければきちんと向き合うことができないものなのだ。対象をいつも同じ理論や無関係なものによって判断したり、他人の判断を鵜吞みにしてそれをさらにコピーして判断したり、自分だけが快適で気持ちいいものを美と判断したり、そして、対象を無視して政治や社会の問題にすり替えたりするのは、はっきり言って滑稽であろう。それらは、自分だけの関心を満たせたからよいのであって、対象自体の《よさ》とは無関係である。こうした自分の利益を求めた不純な判断の基準とよさは、《私》のためにしかないのである。

それは、美に関する場面で、自分の規則を乱用し、他者に押し付けようとする暴走した「規定的判断力」であろう。そして、この暴走した「規定的判断力」こそが、(一部の)現代アートとその鑑賞空間を支配してしまっており、地域振興のために「よい」、新しい関係性を作るから「よい」、人と人が出会う場をもたらすから「よい」、そして、社会と政治の問題をあつかうから「よい」などと、作品のよさを反論できないように固定してしまっている。一見すると誰も反論できないような、言う必要もない当たり前の「よさ」を作品の《よさ》とわざと混同させるのだ。作品は決められたよさを追認するための判断を鑑賞者に強制させるためにあり、そして、作品自体は鑑賞されることがなく、むしろ、鑑賞空間を徹底的に利己的なよさで染め上げることで、反論や批判する者をあらかじめ排除している。カントは、自分の関心をいったんは脇に置いておく「無関心性」から、私たちが囚われがちな作品の内容ではなく、その形式を判断することで「反省的判断力」が生じてくると考えていた。内容に対する判断は《私》の関心によって判断されてしまうが、形式に対する判断には無数の見方と分析の方法論がある。そこでは、悟性の概念と規則は通用せず、さまざまな見方と方法をつねに見いだしていくことで、イメージ化する能力である構想力は悟性から自律して自由になるのだ(カントにとっては、これが美のありかであった)。

現代の鑑賞空間はきわめて不純なものであり、鑑賞者に鑑賞させないように誘導し、別の政治力学が浸透している空間になってしまっている。鑑賞空間にはあらゆるところに「規則」が隠されているのだが、それに対して、谷澤と小林はこの「規則」を徹底することで、現代の鑑賞空間とも、「反省的判断力」による自律したイメージと異なる、ある純粋なイメージを創造することに成功している。たとえば、谷澤の場合、それぞれのタイポグラフィはまず、概念の定義によって始まり、その定義にそってイメージが提示される。最初の「水」では、「【水】みず。透明な液体。」と概念が定義されて、水という漢字から水滴が滴るイメージが提示されるのだ。次の「混」では、「【混】まじる。まざる。」と定義され、さまざまなフォントやアルファベットなどが混ざったイメージが提示される。その後の、「葉」や「雪」も同じであり、ここではまさに概念のためにイメージが奉仕し、概念のための形態をイメージが形作っているのだ。このタイプのイメージの頂点は、まさに前半の終わりに登場する「文」や「白」である。「文」では、「【文】字、文字」と定義されて、文章によって「文」という形態が形作られるイメージが提示され、「白」では、「【白】しろい色、なにもない」と定義されて、さまざまな文章の間になにもない空間が生じて「白」という形態のイメージが提示されている。これらはあたかも「カリグラム[calligram, Calligramme:καλος+γράμμα =美しい文字]」のようであり、その始祖者はアポリネールであった*2。彼は概念が想起させるイメージを、それを表現する詩の文章によって二重に表現していた。つまり、それは「エッフェル塔」であれば、⑴その概念を表現する詩、⑵詩の文章を概念のイメージが持つ形態と同じように配置することからなっていた。

図1. アポリネールのカリグラム

それに対して、谷澤の創作のポイントは、アルファベットという表音文字ではなく、漢字という表意文字であり、そのタイポグラフィによって、概念が想起させるあまりにも一般的なイメージを用いて(表意文字なので)概念そのものの形態(字の形態)を表現するのだ。たとえば、「枠」「縞」「球」であれば、「枠づけ」「縞模様」「丸い形」によって、概念の表意文字自体を表現することになる。それは私たちの認識のように、ある一つの概念がつねに多様である感性を綜合的に統一し、概念のために構想力のイメージ化が働いていることと同じことである。しかしながら、後半にいくにつれて、概念はだんだんとイメージによって裏切られるようになる。谷澤はイメージそのものの働きによって、「概念が想起させる一般的イメージ」と「概念そのものの形態」の関係を断絶させ、そこに無関係だったはずの要素を入り込ませて、概念の形態をイメージに侵食させる。たとえば、「線」では「【線】糸のように細長いもの」と定義されるが、等間隔にならべられたいくつもの線、しかも、線の濃淡によって概念の形態が表現されている。そして、ここにこそ《モーション・タイポグラフィ》の「モーション」の意味があり、イメージがクローズ・アップされることで、概念の形態が明滅し、鑑賞者にとっては不安定で、現れては消えていくような概念となってしまっている。「浮」では、「【浮】うく。うかぶ。」と定義されるが、モーションによって空中に形態が浮かんでいて影が地面に落ちているのか、水面に形態の映って浮かんでいるのかがイメージからは判別できないのであり、統合するはずの概念定義から複数のイメージが生じてしまっている。「指」では、「【指】ゆび。手や足のゆび。」と定義されるが、むしろ、近接する概念の指紋によって形態が表現されており、しかも、じっと見ていると欠けている指紋が補完されて、「指」という概念の形態が増殖する指紋イメージによって浸食されてしまう。世界に一つしかないはずの指紋が増殖させられて、《一》へと綜合するはずの概念を解体するのだ。

「切」は、まさに概念の形態がばらばらに断絶されて、かろうじてイメージから判別できるほどでしかないし、「影」も、定義に反してどこからどのように物体に光が当てられているのかイメージからは分からない。「木」は、「【木】木や竹などがむらがり生えた所」と定義されるが、木の立体的な表現は木が無数にあることを表現する一方で、ここまで「木」が並ぶと漢字の規則からの類推から、もはや「森」を超えて「ジャングル」か「アマゾン」のように概念を逆に想像するような事態になってしまう。ここではまさに、新たな概念とイメージの関係が創造されているのであり、これまでの概念の「規則」を逆用してそこからイメージを繁殖させるのだ。概念の「規則」を守ることが、逆に、(「反省的判断力」の自律的なイメージとは違った仕方で)概念からイメージを解放させることに繋がるのである。イメージは当初の目的からは逸れていき、それ自体で無関係だったものと勝手に結びついていってしまう。構想力のイメージ化の能力は、人間の内部で生じているが、ここではイメージは人間の《外》へと独立していって、自動で働いているかのようである。たとえば、マルティン・ハイデガーもまた非人称的なイメージを問うていたのであり、それによって生じてきたのがデスマスクへの「問い」である。デスマスクとは、石膏や蝋で死者の顔の型を取ったものであるが、それをさらに写真で撮ると不可思議な現象が生じてしまう。デスマスクは、そもそも亡くなった人の遺骸から顔面の型を取ったものであり、そもそも生体ではないものから、さらに、その写した像(写像)を作ったのである。そして、写真を撮ってしまうと、その写像をさらに模した像(模像)を生成させてしまうことになる。

図2. カント《の》デスマスク《の》写真《の》ネット上で《の》画像《の》複写《の》…

認識の場面においては、構想力の働きによって多様なものが、ある一つの概念へと綜合される、その媒介となっている。それに対して、デスマスクの写真の場合は、多様なものがあるひとつの概念へと綜合されることにはならない。なぜならば、それは死者の顔を映したデスマスクを写した写真であり、まずは、そのデスマスクとその死者の顔のイメージとなり、さらに、それとともに無関係な人にとってはデスマスクと死者一般のイメージをも提示してしまうのだ。この写真のイメージは概念によって綜合されるどころか、さまざまなイメージを逆に増殖させてしまい、挙句のはてに、一般的なもののイメージさえも提示してしまう。

写真はまた、デスマスクというようなもの一般がどう見えるか、ということも示しうる。デスマスクは更に、死んだ人間の顔というようなものが一般にどう見えるか、ということを示しうる。もっともこれは個々の死者自身が示しうることでもある。このようにマスクそのものもまた、デスマスクが一般にどう見えるか、ということを示しうるし、同様に写真は単に被写体のみならず、写真というものが一般にどう見えるか、ということを示しうる。しかしそれではこの死者、このマスク、この写真、等々の「形観」(最も広い意味での形象)は何を示すか。これらのものはいまやどのような「形相」を与えるのか。これらのものはいまや何を感性化するか。これらのものは、或るものが「一般に」どう見えるかを、多に妥当する一において示すのである。しかるに数多に対するこの統一は、表象が概念という仕方で表象する当のものである。この形観はいまや概念の感性化の用をなさなくてはならない*3。

通常の概念では、対象を眼差すことで対象のイメージを見る。それに対して、写真の例は写真を眼差しているのであり、デスマスクと死者の顔そのものをそもそも眼差していないし、眼差していないにも関わらずそれを見て、見えないはずのその一般的なイメージ(他の人がどのように見るか)をなぜか眼差してしまっている。それは、さまざまな概念化された一般的なものを先回りしてイメージ化してしまっており、多様なものとさまざまな概念を綜合してしまっている。「概念の感性化」とはこのことであり、感性の概念化の優位性を逆転させつつ、さらに、「図式」や「超越論的構想力」による対象のイメージではない、多様なものとさまざまな概念を綜合している純粋イメージをこの例は示すのだ。死者の顔を写すのがデスマスクであり、その顔のイメージだったはずなのだが、それが写真に映されることで、みずからのイメージを抜け出て、死者の顔、デスマスク、写真のイメージとなり、さらに、それらの一般的なもののイメージにまでなってしまうのだ。純粋イメージは概念を抜け出て、逆に概念のイメージ化を増殖させて、イメージ自体のありかたをつねに変化させていくのだ。それは、多様なものの概念による綜合しか経験できなかった私たちに、写真や新たな複製技術によって、これまで存在しなかった感性化されたものを経験可能にしてくれる。さらに、「物自体」としてそれぞれの主観性に還元しているのではなく、“部分ノ外ノ部分[partes extra partes]”として断片的に存在している諸事物を、純粋イメージという別の感性化によって経験することになるのだ。写真や新たな複製技術がもたらすのは、これまでにない身体性である。

小林真依の《おうちで過ごそう○ うごく!イラストしりとり》は、「しりとり」という規則を用いて制作された動画作品である。「しりとり」は言葉遊びによるゲームであり、勝つためには戦略が必要となる。そのルールは、単語の最後の文字(尻)を取って、その尻字から始まる単語を出して継続させることであるが、日本語には「ん」で始まる言葉はないために、「ん」で終わる言葉を言ってしまうと負けになる。あるいは、「る」で始まる言葉も少ないために「る」の単語を多く知っておく、または、一文字攻めという前回と同じ尻字を何度も用いる方法もある。しかしながら、「ソーシャル・ディスタンス」の時代に制作されたこの作品は、物理的な距離とは異なる距離をとるために、別の戦略として「しりとり」を用いている。たとえば、「りんご」⇒「ゴールキーパー」⇒「パイプ」⇒「プリンアラモード」⇒「ドリップコーヒー」⇒…と尻取りが続いていき、それぞれの動くイメージが提示されていくのだが、お決まりの「りんご」から始まるにもかかわらず、「りんご」⇒「ごま」⇒「ゴリラ」…と続かないのが特徴的である。「しりとり」では、言葉による観念連合の規則に左右されてしまうが、この作品ではそのような規則から離れた言葉や概念がただ並列されている。また、「しりとり」の尻字からどのような言葉を連想するかは完全な任意となっており、この作品には物語や読み取るべきメッセージ、あるいは、何かの象徴のようなものはまったく見られない。したがって、鑑賞者が《私》の感情や体験を投影すること、あるいは、《私》へと作品を還元することは困難であり、《私》が感じる《質》を見いだすことはできない。作者も鑑賞者も、作品に対して一定の距離をとり続けるしかないのだ。

さらに、「しりとり」によって提示される個々のイメージも、背景となるものが描かれておらず、どのような文脈でそのイメージが動いているのか、そして、どのような力学によって生成消滅するのかを把握することができない。状況があって行為が生じたり、行為の結果として新たな状況が生じたりするのが、現実的空間において物事が生起する規則である。「ゴールキーパー」がそのシュートを止めることによってその後どのような状況になるのかが不明であるし、「ストレッチ」もやっているのかやらされているのか不明である。なぜ、誰のために「ドリップコーヒー」を入れるのか、誰の、どのような要件を「受付」るのか、なぜドネル「ケバブ」から肉を切り落とし続けるのか…。状況と行為の関係性は把握できず、それぞれのイメージは断片的な行為となる。そして、人間ではない物や対象もどのような《力》を受けて動き、そのイメージが生じたのかが不明である。「りんご」は独りでに皮が剥かれていくし、「パイプ」と「プリンアラモード」はどこからか突然に生成するし、「ヒンメリ」はいかなる力を受けることもなく回転し、「シール」はただ何者かによって剝がされて消え、「ルウ」はなぜか注がれてライスと出会いカレーライスへと生成し、そして、「コスモス」は風もないのに揺れるであろう。力学の《力》は外部からその物や対象に影響し、それらを動かし、生成消滅させる、全体的な連関のなかで作動する。しかしながら、この作品においては《力》は全体的な連関に置かれておらず、断絶させられているイメージ自体にしか存在しない。それぞれのイメージはあらゆる意味で断片的であり、それらのつながりも任意であり、《私》が感じる《質》や連関のなかにある《力》を見いだすことがまったくできない*4。それは、作品最後の「無重力」のように、地上とはまったく異なった断絶した空間において、今は気づかれていない潜在的な接続のために震動する場所や場である。小林がその動画作品において創造しているのは、まさに以下のような「任意空間」であり、普段は私たちが絶対に感覚することができない純粋な《力》と《質》それ自体である。私たちの肉体は《私》にとっての《力》と《質》として感覚してしまうが、「規則」によって適切に距離をとるならば、感覚不可能だった純粋な《力》と《質》それ自体を、作品がもたらす新たな身体性として感覚できるのだ。

任意空間はここで或る新たな本性を得るように思われる。以前のように、諸部分のつながりと方向づけが前もって決定されていず、かえって無数の仕方でなされうる場合、そうした諸部分によって定義される空間が任意空間であったのだが、ここでの任意空間はもはや以前の任意空間ではない。それはいまや、無定形の総体、すなわち、おのれのなかに[外部から]生じたり作用してくるものを排除した総体なのである。…無定形の総体はいくつもの場所ないし場のコレクションであり、しかも、これらの場所あるいは場は、ひとつの部分から他の部分へ進む時間的順序から独立して共存するものであり、また、消失する登場人物たちとシチュエーションが諸部分に与えてくれるつながりと方向づけから独立して共存するものである。…任意空間はもはや座標を有していない。任意空間は純然たるポテンシャルである。任意空間はいくつかの純粋な《力》と純粋な《質》を提示するだけであり、しかもこの提示は、それら《力》と《質》を現働化する環境や事物状態から独立しているのである*5。

この「任意空間」を芸術作品の例でもう少し考えてみよう。デュシャンは1934年に、長年にわたって描いた《大ガラス》の構想と設計に関する図像、自分がしてきた思考の断片的なメモ群を、日付はつけずに、バラバラにして緑色の箱に入れて刊行した(『グリーン・ボックス』)。あるいは、全作品と文章を集めた論集もページをバインダーで軽く留めるだけで、手にとればすぐに前後関係・因果関係・時系列がバラバラになるように後年も刊行した。よく知られているように、《大ガラス》自体は未完成で放棄されたものであり、思考と制作の無関係で断片的な全体である『グリーン・ボックス』からすれば、図解の一種にすぎない。私たちはさまざまなテーマやモティーフにしたがって、前後と因果関係を結びつけ(それが関係ある証拠は無い)、書かれ描かれた過去と未来を無関係なままに結びつけていき(日付はついてない)、それを現実にある《大ガラス》へと射影し、現実に透かして他にどんな効果があるかを思考するしかないのだ。他の諸作品も同様であり、いま言われている作品に対する言説は限定的なものであり、その効果を特定することなどできない。デュシャンが述べたように、「芸術は時間も空間も支配しない領域への出口*6」であり、諸作品がもたらす効果はそのつど変化していき、言説とイメージという情報の集積である立体の「箱」、その「任意空間」において無関係でしかないものを結びつけて切断していくことで、その作品がもたらす効果を考え続けるしかない。それぞれは現実に働きかけ、そこで起こっていることを分析・批評させてくれる。そして、その効果を生産するのは、「任意空間」における言説(言われたこと)の読者とイメージ(見られたもの)の鑑賞者であり、それらは情報の空間を断面で切断する。

芸術家は一人では創造行為を遂行しない。鑑賞者は作品を外部世界に接触させて、その作品を作品たらしめている奥深いものを解読し解釈するのであり、そのことにより鑑賞者固有の仕方で創造過程に参与するのである*7。

デュシャンはこうした作品と批評者の関係を、「芸術係数[art co-efficient:共に効果のある芸術]」と呼んでいるが、それは情報の多様体としての作品がテーマにしたがって切断されることで変化し、さらに現実にさまざまな効果をもたらすからである。デュシャンは「蝶番」にこだわるが、それは何かを切断し、さらに他のものと結びつけるからである(《ラレー街11番地のドア》1927年)。

図3. 任意空間としての『グリーン・ボックス』

マルセル・デュシャンの遺作である、《1.水の落下、2.照明用ガス、が与えられたとせよ》も同じようにさまざまなインスタレーションが隠されて共約不可能な仕方で断片的に共存している。鑑賞者はこの作品を鑑賞するためには、扉にある覗き穴から見るしかなく、見るとそこには女性の裸体が横たわっている。観賞空間において見ることは覗き穴に集約されてしまうのだが、鑑賞者が必死で覗き穴から、つまり、ある一つの目的から何かを見ようとする姿勢は滑稽である。この作品はじつはさまざまな見られるべきインスタレーションを組み合わせて制作されたものであり、それらはデュシャンの過去作品の系譜にあるものである。この作品においては、「任意空間」的な無関係で断片的な見られるべき作品群と、観賞空間においてある一つの目的から覗き見ることへの集約、この二つの空間への移行がつねに生じているのだ。それは、表面である「アンフラマンス」による高次元多様体の表現であった《大ガラス》からテーマを発展させ、さらに、あらかじめ何を見るかを決められた鑑賞空間を広大な「任意空間」へと置き換える操作を行っているのだ。それを、政治や社会の問題、関係性の美学、地域など、作品のよさがあらかじめ勝手に別のものに置き換えられて決められている(《私》にとって政治的に「善い」、地域振興に「良い」など)、現代アートの観賞空間への批判(批評)として受けとめることはできないだろうか。関係性の美学にいたっては、関係性が作られるどころか、誰でもすぐに見て分かるような関係性しかあつかわれず、きちんと思考されることで把握できる他の関係性があることをあらかじめ排除してしまっている。それは任意の新たな関係をもたらすと言いながら現実的な連結に依存しており、潜在的な接続をもたらすポテンシャルを必死でなかったことにしているのだ。

図4. 鑑賞空間と任意空間、その移行の操作

ソーシャル・ディスタンスに時代においては、「おうちで過ごそう」ということが言われるが、それと同時に、ヴァーチャル空間におけるオンラインでのやり取りが頻繁に行われる。オンラインのやり取りでは現地に行く必要がないのであり、どれだけ距離があろうともそれを「0(ゼロ)」にして、リアルタイムのコミュニケーションを可能にしてしまう。また、ヴァーチャル空間のあつかい方についても、そこからいまだ気づかれていない、人や知、あるいは、事物の潜在的な接続を引き出そうとする試みはほとんどない。むしろ、現在のヴァーチャル空間には言説とイメージの現実的な連結、そして、そこから利己的なものを引き出そうとする意志しかないだろう。対象との距離をゼロにするのが触覚の生成条件であるが、ヴァーチャル空間には触覚的なあらたなコミュニケーションが生じており、そしてそれは、自分にとって利益のあるものに触れたいという欲求から成り立っているのだ。もちろん、実際の生活空間とヴァーチャル空間は分かれているのであり、身体はさまざまなデバイスの前にあり、あくまで触覚的なものがヴァーチャル空間上で生まれているにすぎないのだ。それならば、実際の生活空間とヴァーチャル空間をこれまでなかったような仕方で接続することはできないだろうか、あるいは、ヴァーチャル空間を「任意空間」に移行させ潜在的接続を生じさせて、これまでなかったような触覚的感覚を身体にもたらすことはできないだろうか。

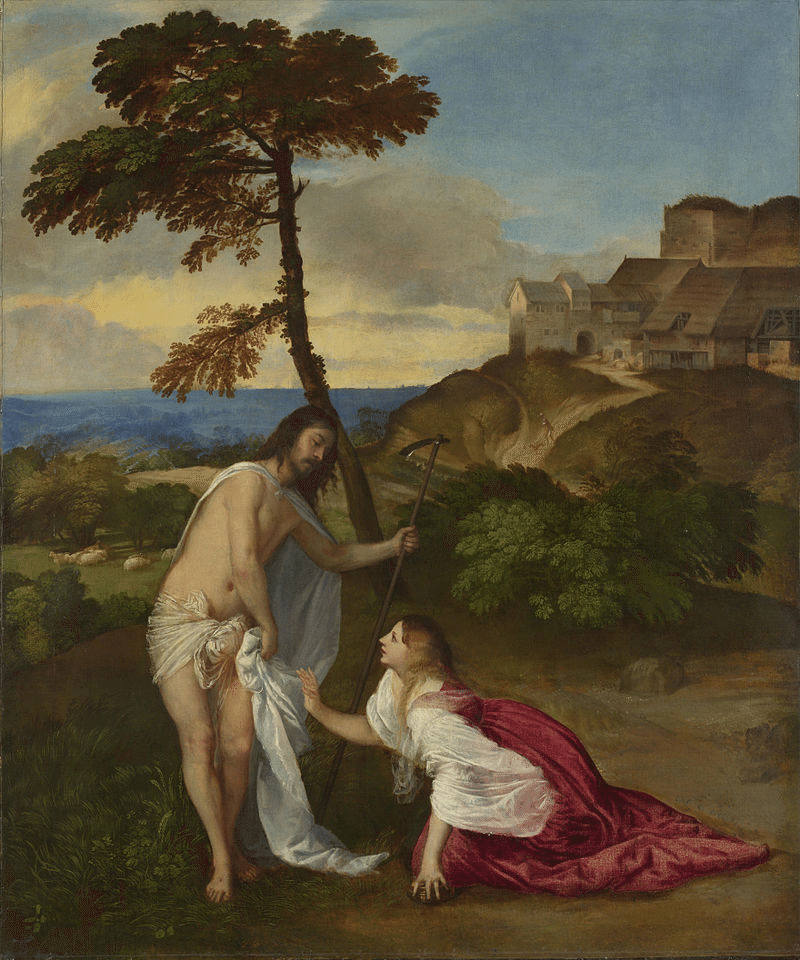

ジャン=リュック・ナンシーは、『私に触れるな ノリ・メ・タンゲレ』において、絵画の問題から新たな触覚的感覚について思考している。ナンシーがそこであつかうのがマグダラのマリアであり、とくに、さまざまな画家によって絵画の主題とされた「イエスの復活の場面」である。それは復活したイエスが初めて姿を現わし、驚いたマリアがイエスの身体に触れようとする場面である。「イエスが、『マリア』と言われると、彼女は振り向いて、ヘブライ語で、『ラボニ』と言った。『先生』という意味である。イエスは言われた。『わたしにすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ上っていないのだから。*8』」というやり取りが行われたとされている。彼女がイエスの身体にすがりつくような身振りをしたときに、イエスは「我ニ触レルナ[Noli me tangere]」と弟子の愛情のこもった手を拒絶するのである。この場面は最も謎めいている箇所であり、なぜ身体に触れられることを拒み、他者に触れようとすることを咎めるのか、ナンシーはそれを以下のように述べる。

触れることがすぐれて構成する、あの敏感な点に(それは結局、感覚可能なものの点「なるもの」である)、そして触覚のうちで敏感な点を形成するものに触れる。ところが、この点はまさしく、触覚が触れない点、その〈触〉(その芸術、その感触、その優美[=恩寵])を行使するためには触れてはならない点である。つまり、それは、触覚が集めるものを分かつ、広がりをもたない点あるいは空間であり、触れられたものから触覚を隔て、それゆえ〈触〉それ自身から〈触〉を隔てる線である。…その理由で、ノリ・メ・タンゲレの場面は、ひとつの例外、神学における唯一使用例であろう。あるいはまた、この場面は、「コレハ私ノ身体デアル[Hoc est corpus meum]」と「我ニ触レルナ[Noli me tangere]」の二つの言葉を、矛盾語法的ないしは逆説的な方法で、一緒にして考えることを要求しているのかもしれない*9。

「触れること」は、《私》が対象や他者に触れることであり、それによって、《私》にとっての触覚的なイメージが生じてくる。他人の身体に触れることは、自分の身体を動かすことで距離を0にして、他者の身体を《私》に還元してしまうことでもある。それは、他者を自分のものにすること、しかも、いつかは死ぬこの肉体の感覚へと暴力的に還元することでもあるのだ。つまり、いくら他者の身体に触れても、結局のところは自分の触覚に還元してしまうだけで触れたことにはならないし、触れたのは他者の身体ではなく、《私》の触覚的イメージでしかないのだ。つまり、イエスの身体に実際に触れてしまうと、それは、暴力的に還元されたマリアの触覚的イメージにしかならないのだ。現実的な肉体によって他者の身体に触れると、他者そのものに触れることはできなくなってしまう。

図5. ティツィアーノ・ヴェチェッリオ《ノリ・メ・タンゲレ》(1515年頃)

それに対して、谷澤陽佑と小林真依による、厳密な「規則」を用いたヴァーチャル空間における(「任意空間」へと移行させる)展示、あるいは、その動画作品は「コレハ私ノ身体デアル[Hoc est corpus meum]」と「我ニ触レルナ[Noli me tangere]」を見事に両立させている。そこには、概念によって綜合されないどころか、概念を感性化して感覚させるイメージがあり、あるいは、《私》にとって感覚不可能だった純粋な《力》と《質》それ自体があった。ヴァーチャル空間における、「規則」を用いた動画作品が新たな身体性をすべての鑑賞者にもたらすことになるのだ。

「復活」とは隆起であり、自由処分できないものが、他者が、消え去りつつあるものが、身体そのもののなかで、かつ身体として、突然現われることである。…触れようとするな、引き留めようとするな、本質的に自ら遠ざかるものを、そして遠ざかりながら、その距離そのものできみに触れるものを(この表現の二つの意味、距離をとって[depuis]きみに触れる、距離をもって[avec]きみに触れる)。その距離は、いわば、出現しないまさにそのものを、きみの期待を決定的に裏切って、きみの前に、きみのために、突如出現させる*10。

純粋なイメージと純粋な《力》と《質》それ自体は、《私》にとって感覚不可能な《外》にあったものであり、作品によって初めて触れることができる。その感覚は誰も触れることのできなかったものであり、私たちにとってまったくの他者だけが触れることのできた感覚である。それがもたらすのは、新たな身体性、消滅し復活した別の身体であり、それがあらゆる鑑賞者に共通して与えられるのだ。私たちは作品を通じて他者の身体に触れるのであり、距離をとったままで他者たちと触れあうのである。さまざまな作品は、それを通じて新たな身体性を鑑賞者にもたらし続けるのだが、作家と鑑賞者はそれぞれそのことを自分のためではなく、他者のために本気で願うことができるだろうか。それは宗教とは一切無関係に実践可能な、他者のためだけの新たな「信[foi]」のあり方である。

一つの身体は他の諸身体へと捧げられた一つのイメージであり、さまざまなイメージの身体=物体[corpus]すべては身体から身体へと張り伸ばされている*11——ジャン=リュック・ナンシー『共同-体』

参考文献

ギョーム・アポリネール、『アポリネール詩集』、堀口大学訳、新潮文庫、2007年

ジル・ドゥルーズ、『シネマ1 運動イメージ』、財津理・齋藤範訳、法政大学出版局、2008年

Gilles Deleuze, L'image-temps. Cinéma 2, Les Éditions de Minuit, 1985.

マルセル・デュシャン、『マルセル・デュシャン全著作』、北山研二訳、1995年

マルティン・ハイデガー、『カントと形而上学』、木場深定訳、理想社、1967年

ジャン=リュック・ナンシー、『共同-体(コルプス)』、大西雅一郎訳、 松籟社、1999年

Jean-Luc Nancy, Corpus, Paris, Métailié, 2006.

ジャン=リュック・ナンシー、『私に触れるな ノリ・メ・タンゲレ』、荻野厚志訳、 未来社、2006年

Jean-Luc Nancy, Noli Me Tangere: On the Raising of the Body, Fordham University Press, 2008.

日本聖書協会、『アートバイブル』、町田俊之監修、2003年

脚注

1) Deleuze, p.155/日本語では、pp.194-195

2)『アポリネール詩集』参照

3) ハイデガー、1967年、pp.108-109

4) 「わたしたちは、力-質の二つの状態を、すなわち情動の二つの部分を、それらが互いにどれほど折り込みあっていようと区別する。一方は、情動が、個別化されたひとつの事物状態において、かつそれに対応する現実的連結のなかで(しかじかの時空つまり「イマ・ココ」との、しかじかの性格との、しかじかの役割との、しかじかの物との現実的連結のなかで)現働化される場合であり、他方は、情動が、それに固有の理念的な特異性およびそれの潜在的接続とともに、時空座標の外で、それ自身のために表現される場合である。[Deleuze, p.146/日本語では、p.182]」

5) Deleuze, pp.168-169/日本語では、p.212

6) 『マルセル・デュシャン全著作』、p.280

7) 『マルセル・デュシャン全著作』、pp.285-286

8) 『アートバイブル』、pp.223-224

9) Nancy, 2008, pp.13-14/日本語では、2006年、pp.24-25

10) Nancy, 2008, pp.15-16/日本語では、2006年、pp.27-28

11) Nancy, 2006, p.105/日本語では、1999年、p.86

©Hiroya Shimoyama. All rights reserved. 2021年10月5日

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?