ベストセラー「おカネの教室」ができるまで 兼業作家のデビュー奮闘記

このほどシリーズを一本化した完全版を公開しました。リンクはこちら。

発売3か月で6刷、3万部弱のベストセラーとなっている異色の経済青春小説「おカネの教室」。サラリーマン記者が娘相手に家庭内連載していた「変な本」がいかにヒット作に化けたのか。執筆からKindleの個人出版を経て書籍化されるまで、兼業作家のメジャーデビュー体験記を公開します。

目次

はじめに 「置く棚がない変な本」ができるまで

1 連載開始「もう、書いちゃえ」 ――2010年春

2 深夜のヒラメキ お金を手に入れる6つ方法

3 3人組の誕生と「筆任せ」キング方式

4 勝手に動き出す登場人物たち ――2011~2012年

5 長期休載は「死の接吻」 ――2013~2015年

6 転機となったロンドン赴任 ――2016年春

7 ついに完結 ――2016年秋

あとがきと予告

(本編はnoteに連載した「『おカネの教室』ができるまで」を大幅に加筆修正した総集編です。各回も残してありますので、ご興味あれば)

はじめに 「置く棚がない変な本」ができるまで

「おカネの教室」は「経済解説がストーリー上の重要な要素になっている青春小説」という変な作品だ。あくまで小説であって、「青春小説の要素を加味した経済解説書」ではない、と作者は思っている。

書店ではビジネス書コーナーに置かれているが、出版社や書店関係者からは「分類に困る本で、並べる棚が決まらない」と苦情をいただいている。

(装丁は佐藤亜沙美さん、イラストはウルバノヴィチかなさん)

ビジネス書というのは本来、①ターゲットを定めて企画・出版されて、②具体的な効用をセールスポイントとして売られ、③「すぐに役に立つ」ものとして読まれる、書物だろう。

「おカネの教室」は、上記の3点すべてに該当しない。

一方で、「経済」と「青春小説」というのは、どう考えても相性が悪い組み合わせだ。経済講義の場面が大半を占めるとなれば、構想段階で編集者から「やめときなはれ」と止められる類の無謀な試みだろう。

では、なぜこんな変な本が世に出てしまったのか。ごく単純化するとこういう流れになる。

娘に「軽い経済読み物」の家庭内連載を開始

↓

作中人物が独走をはじめ、「小説」になってしまう

↓

出版の予定もないし、好き勝手に執筆続行

↓

連載開始から7年(!)経って完成

↓

配った知人に好評だったので、電子書籍Kindleで個人出版

↓

1万ダウンロードを超える大ヒット。出版社に売り込み開始

↓

原稿を送ったほぼ全社から「内定」をゲット。出版決定

まるで「わらしべ長者」みたいな展開だ。

「変な本」という言葉には「類書のないユニークな作品」という自負もあるが、それにしても、よくこんな変な本が出版できたものだと思う。

ただ、「類書がない」という点は、ある意味、必然だ。もともと、「娘にこんな本を読ませたい」と思って探したのに見つからず、「それなら書いちゃうか」というところから家庭内連載は始まっている。「類書」があれば、そもそもこんな変な本を書いたりはしなかったのだ。

簡単な自己紹介で「はじめに」を締めくくろう。

私の本業は新聞記者で、記者・デスク(編集者)として20年以上の経験がある。株式や債券などのマーケットの経験が長い。2016年春から2年間、ロンドンに駐在していた。現在は東京で働いている。今年46歳。高校生、中学生、小学生の娘がいる。

ストーリーなど作品概要をご覧になりたい方は、下のリンクをたどってほしい。過不足ないまとめがある。

1 「もう、自分で書いちゃおう」 ~~2010年春

手元の記録では「おカネの教室」は、2010年5月の大型連休に家庭内連載が始まっている。連載開始といっても、私がパチパチと執筆し、プリントアウトしたものを長女に「読んでみな」と手渡しただけのことだ。

A4で7ページ、4600字ほどの初稿は「思ったとおり、教室はがらんとしていた。」という一文で始まっている。書籍版とほぼ同じ書き出しだ。

長女は2000年生まれのいわゆるミレニアムベイビーで、連載開始時は10歳。5年生になったばかりだった。

「ピンとくる本がない!」

よく指摘されるように、日本は金銭・経済教育が貧弱だ。「学校には任せておけない」と思えば、親が自分で補うしかない。

高学年にもなれば、お小遣いやお年玉を自己管理するようになる。2010年は、我が家の子育てにおいても、そろそろ「経済の基礎」を教えねば、というタイミングだった。

まずは「何か良い本はないか」と本屋を漁った。

私は子供のころから「本の虫」で、当時も今も、月に数度は大型書店を1~2時間、回遊するのを常としている。いつもの本屋巡りのついでに、長女向けのテキストをかなり真剣に探してみた。だが、ピンとくる本はなかなか見つからなかった。

理由ははっきりしていた。手堅くまとまってても、「腹に落ちる」ような読書体験が望めないものばかりだったのだ。

誰もが経験するように、興味のない教科の教科書の内容をアタマに詰め込むのは苦痛だ。そして、詰め込んだ知識は、血肉とはならず、テストが終われば忘れ去られる。

私の目には、「おカネの仕組みがわかる!」という類の本は、こんな教科書のように映った。そもそも、読者=長女は、お金や経済の本など興味はないのだ。馬を水辺まで連れて行っても、水を飲ませることはできない。

「いい本ないし、もう、自分で書いちゃおう」。

これが私の結論だった。本業は経済記者であり、「おカネの教室」の前にも「ポドモド」という童話を家庭内で連載していた(以下にリンク。挿絵は次女が担当)。「次のネタはお金にしよう」と思っただけで、書くこと自体は「決断」という気分すらなかった。

こんな経緯なので、帯や広告で謳っている「娘に贈った」という「おカネの教室」の売り文句は、嘘ではない。

書く喜び

執筆は自分の楽しみでもあった。普段の仕事とは違ったスタイルで文章が書けるからだ。

日本の新聞は「笑い」を排除した精神と文章作法で作られる。欧米紙がユーモアを(時に鼻につくほど)誇るのとは対照的だ。日本には真面目さを知的活動の模範とする妙な「伝統」があり、一方、欧米ではユーモアのセンスのない人間は知性に欠けるとみなされる。

エッセイストの山本夏彦はかつて「新聞は苦笑いしない」と喝破した。「成熟した大人なら、浮世は、苦笑いするしかない現実や矛盾に満ち溢れていると知っているはずだ」という山本の目には、日本の新聞は幼稚で野暮に映ったことだろう。

閑話休題。

私は普段、笑ってばかりいる人間だ。仕事中ですらケラケラ笑っていることが多い。

しかし、記事を書く際には、新聞の文体に合わせ、「笑い」は封印する。新聞記事には、物語を書くときのような想像力の出番もない。

「おカネの教室」の軽い文体は、雑文を書く際の、私本来のスタイルに近い。家庭内連載は、本性を解放する絶好の場だった。「娘のために」は、多めに見積もっても執筆の動機の5割程度だっただろうか。

そんなこんなで、私は、深く考えず、まして、いつか出版するなんてことは微塵も考えず、「サクサク書けば半年くらいで終わるだろう」と軽い気持ちで連載を決めた。

実際には連載は、長期休載をはさんで7年も続くわけだが。

2 深夜のヒラメキ お金を手に入れる6つ方法

家庭内連載を始める時点で、「お金と経済」というテーマ以外に決めていたことがあった。「おカネの教室」というタイトルと、男の子と女の子を相手におかしな講師が講義をするという設定だ。

これは、野矢茂樹先生(この文章はPublic figureは敬称略で書く方針だが、ここだけは例外とします)の「無限論の教室」(以下にリンク)から拝借した。無限という概念の不可思議さとゲーデルの不完全性定理の解説を軽い文体で展開する同書は、繰り返し読んだ愛読書だ。家庭内連載だったので、何のためらいもなく、パクってしまった…。野矢先生、ご容赦を。

小学生でもわかるように書く

登場人物の少年少女は、連載開始時の長女と同じ5年生とした(書籍版は2人を中学生に再設定してリライトしている)。読者ニーズおよび舞台設定から、小学生にもわかるような言葉遣いと内容にするのは必然だった。しかも、面白い読み物になっていないと、飽きっぽい我が娘は読んでくれないだろう。そもそも、「我が事」のように物語に感情移入できなければ、ストンと腹に落ちるような読書にはならない。

「これは外せない」という要素は、いくつか見えていた。

まず、作中でいう「かせぐ」に当たる、付加価値の創造と経済成長というテーマ。これには「お父ちゃんが稼いでいるから、君はご飯を食べてかわいい服を着てお小遣いももらえるのだよ」と理解させたいという、かなり利己的(?)な動機があったのは否めない。

お金はトリッキーで付き合い方は難しい、特に借金という行為は要注意だということも知ってほしい。これは私の骨がらみのテーマで、子供時代、親の借金で貧乏暮らしをした経験が色濃く出ている。

市場メカニズムが果たす「見えざる手」の絶妙な役割も必須だ。

当時はリーマンショックの余韻が残る波乱の時代でもあり、金融危機の背景や、世界的な貧富の格差といった問題も盛り込みたい。

むろん、こんな説教臭い内容を並べても、娘は読んでくれないし、書いていて楽しくもない。

お金の不思議さ、面白さ、お金って何なんだろうという問いを、どう楽しく、わかりやすく読ませるか。

頭の中で大風呂敷を広げて構想を練るのは、実に楽しい時間だった。

「和語」で行こう!

そんなある日、仕事を終えて深夜に帰宅し、いつものように缶ビールを一本飲んで床に入り、習慣になっていた脳内一人企画会議を開いたときのことだった。

ふと、「『かせぐ』とか『ぬすむ』みたいな和語の動詞で経済活動を分類すれば、小学生でもとっつきやすいんじゃないか」というアイデアが浮かんだ。

そして、「お金を手に入れる方法って、いくつあるのかな」と数えてみた。

すぐに思いつくのは、上記の2つに「もらう」「かりる」「ふやす」を加えた5つ。

そして、ちょっと考えて、6つ目の方法も思い浮かんだ(ネタバレは避けます。気になる方は本をご覧ください)

その後30分ほど、いろいろな経済活動を点検してみて、この6つでほぼすべてを語れると確信した。しかも、6つ目はお金の本質を握る意外な方法で、娘はそうそう気づきそうにない。

「これで行ける」と興奮して、その夜はなかなか寝付けなかった。

(この「???」と、もう1つの謎が、物語を進める2つのエンジン)

舞台設定とストーリーの軸は固まった。あとは魅力的なキャラクターを配置すれば、書くだけだ。「これは面白い連載になるぞ」という予感を感じつつ、作中人物の造形に取り掛かった。

3 3人組の誕生とキング方式

命名の憂鬱

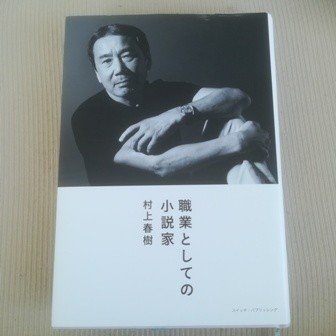

村上春樹は2015年刊の「職業としての小説家」でこう書いている。

たとえば、登場人物に名前を与えることが長いあいだできませんでした。(中略)うまく言えないんだけど、僕みたいな者が勝手に人に(たとえそれが自分がこしらえた架空の人物であれ)名前を賦与するなんて、「なんか嘘っぽい」という気がしたんです。

村上が登場人物に姓名を持たせたのは「ノルウェーの森」からで、デビューから8年ほどは「鼠」や「ジェイ」といった名前で乗り切っている。

(漂う文豪感。私はハルキストではないが、この本は何度か再読している)

小説という虚構のなかでも、人物の名前は特に虚構の度合いが高い。力めば「中2病」を発症するし、ありきたりすぎては埋没してしまう。

河野多恵子は「小説の秘密をめぐる十二章」のなかで、「珍しすぎず、ありふれていない」名前を選ぶため、知己の多い友人に「こんな名前の知り合いはいるか」と尋ねるという面白い手法を披露している。

(相手が)ちょっと考えて「一人いらっしゃいます」という返事であれば、しめしめと思う。「三人あります」となれば、厭気がさして見合わせたくなる。

私も「なんだか気恥ずかしい」という気分があり、登場人物たちの名前はできるだけ肩の力をぬいて、あっさり決めたかった。

よし、まずは語り手である少年、「僕」。コイツから片付けよう。

社内を見渡すと、たまたま「城戸」という同僚の名前が目に留まった。知る限り、数千人の社員で一人しかいないようだ。これなら「河野基準」もクリアしている。そのままだと同僚の顔が浮かんでしまうので、一文字変えて「木戸」とした。

下の名前は甥っ子の「隼人」を採用。単純に、長女が「あ、隼人くんが出てきた」と面白がると思ったからだ。

(「まさに、これ」という、ウルバノヴィチかなさんのイラスト)

これで良し、と冒頭の自己紹介のシーンを書き出してみると、「木戸隼人」という字面に引っかかるものがあった。少し考えて、あ、苗字が長州を、隼人が薩摩を連想させるからか、と気づいた。

それで「僕」のニックネームを「サッチョウさん」とするアイデアが浮かんだ。芋づる式で顧問は「カイシュウ先生」、女の子は「ビャッコさん」と幕末絡みの呼び名がつくよう、名前を決めていった。「乙女」だけちょっと苦労した。幕末期の女性の有名人はあまり多くないからだ。

コードネームの効能

命名はこうして偶然と思い付きで乗り切ったわけだが、3人にカタカナ表記のちょっと変わった呼び名、コードネームのようなものを持たせることは先に決めていた。非日常感が出て秘密結社のメンバーのような結束感が芽生えそうだし、読者=長女にも親しみを持ってもらえるだろうと考えた。

ビジュアルとしても、人名が浮き上がり、文面が「白く」なる効果を期待した。河野も「主要人物は画数の多い漢字は避けるべき」として、繰り返し出てくると「見た目に汚らしい」と指摘している。「纐纈麗羅」なんて名前はラノベあたりで出てきそうな気もするが。

もう1つ、大きな要素は「音」で覚えやすいことだ。

私は音読を前提としたリズム重視の文章を書く。読み手として好きな文章も音読に耐えるものだ。3人組のニックネームは、リズムがあり、これは書きやすさ、書く楽しさを増してくれた。

筆任せ「スティーブン・キング」方式

名前は首尾よく冒頭の自己紹介シーンで固まった。

その後は完全な「筆任せ」で書いた。決めていたのは以下のようなポイントぐらいだった。

・主人公は平凡な少年。サッカークラブに入りそこねて「そろばんクラブ」に入る

・女の子は町一番の大金持ちの娘。恵まれすぎていることに少女らしい罪悪感を持つ

・思い悩む女の子は、お嬢様オーラもあいまって、クールで近づきがたい雰囲気

・講師の経歴等は謎。言葉遣いは丁寧だが、毒舌で、綺麗ごとは言わない

・講師が次々と課題を出す(読者=長女に一緒に考えさせる)

・課題にそって「お金を手に入れる6つの方法」を掘り下げる

・最初の課題は「あなたのお値段、おいくら?」

・これで「かせぐ」と「もらう」と「ぬすむ」という三つの基本を提示する

・基本が終わったら、「かりる」と「ふやす」で金融論に展開

・6つ目の答えで「その手があったか!」とびっくりさせる

平凡な少年と大富豪の令嬢という組み合わせは、コントラストと多様性が経済の論点や物語の展開を助けてくれると思って設定した。主人公が無色の方がわき役の輪郭がくっきりするとも考えていた。

顧問の先生を2メートルの長身としたのは登場シーンを書いたときの思い付きだ。主人公がびっくりする、いわば「つかみ」のためのキャラ作りだった。極端な容姿の方が教室内の講義という地味な設定に変化が生じるという計算はあった。そのとき浮かんだのがジョージ・マイカンという黎明期のプロバスケの名選手だったので、後々、外国人かハーフで、という具合に話が展開するだろうとな、とは考えた。

こんな調子で、登場人物たちの肉付けも、筆に任せてその場その場で決めていった。「そろばん勘定クラブ」というネーミングすら、カイシュウ先生が「そろばんクラブ」と板書してから思いついた。

こうした書き方は、スティーブン・キングの「書くことについて」の影響だ。

(ともに初版で買っている。キングファンならずとも一読の価値あり)

2001年に「小説作法」というタイトルで単行本が出たときから何度も読み返している愛読書で、原題はOn Writing。少し引用してみる。

最初に状況設定がある。そのあとにはまだなんの個性も陰影も持たない人物が登場する。心のなかでこういった設定がすむと、叙述にとりかかる。結末を想定している場合もあるが、作中人物を自分の思いどおりに操ったことは一度もない。逆に、すべてを彼らにまかせている。予想どおりの結果になることもあるが、そうではない場合も少なくない。

キングはこの小説指南書のなかで、ストーリーとキャラクターの動きを縛るプロットを「粗暴で、無個性で、反創造的」な削岩機にたとえている。彼にとって、ストーリーテリングは、地中に埋もれた化石を掘り出すような繊細な作業だという。

キングによれば、小説に必要なのは、

1 物語を一歩ずつ進める叙述

2 リアリティを保つ描写

3 登場人物に生命を吹き込む会話

の3要素であって、プロットは無用の長物と切り捨てる。敷かれたレールのような筋書きは、登場人物から躍動感を奪う有害な縛りだという考え方だ。

無論、「これが唯一の正解だ」というつもりはない。だが、前述した家庭内連載第1号の童話「ポドモド」でキング方式を試したところ、ぐんぐん書き進められるだけでなく、書いている自分自身が先が読めない面白さを実感した。

「書くことについて」から、もう一か所、大好きな部分を紹介する。

6歳になったキングは、戦記物のコミックを模倣して読み物を書き出す。それを見せると、母は驚いた表情をみせたあとで、「これはオリジナルなのか」と聞く。キングが模倣だと認め、母は言う。

「スティーヴィー、お前ならもっといいものが書けるはずよ。自分で書きなさい」

私は覚えている。母の言葉に無限の可能性を感じたことを。豪壮な邸宅に通されて、どのドアをあけてもいいという許可を与えられたようなものだ。そこにあるドアの数はひとが一生かかってもあけられないほど多い。そのときも、いまも、私はそう思っている。

私も、「おカネの教室」というドアを開けて、物語を起動させた。期待通り、いや期待以上に、キャラクターたちは自由に動き出し、ストーリーと連載は思いもよらない方向へと進んでいった。

4 勝手に動き出す登場人物たち ――2011~2012年

当初、作品は10章程度の短編で、月に2本として年内には連載は終わるだろう、と計算していた。

連載が想定外に長期化したのは、「キング方式」の威力で、登場人物たちの言動や思惑が作者の手から大きく離れてしまったためだ。

「おカネの教室」の読者からは、顧問のカイシュウ先生は作者の分身では、という指摘をよく受ける。

実際、物事の説明の仕方や考え方は似ているところはある。毒舌で世情を切り、すきあらばウンチクを傾けるところなどはそっくりかもしれない(書籍版ではごっそり削ったが、家庭内連載版では彼はウンチク魔である)。

だが、実際には、カイシュウ先生は、分身どころか、ちっとも作者の思うようには動かないキャラだった。

特に、彼の前歴がマーケット分析に高度な数学を駆使する「クオンツ」だったと判明(事前設定はなし)したあたりから、彼自身の人生遍歴が語り口や少年・少女との関係に影響を与え始めた。

たとえばリーマンショックを読み解くシーン。危機の分析は私の個人的解釈に沿ったもので、怒りに似た感情はカイシュウ先生と共有している。だが、彼にとってはそれ以上に、忸怩たる思い、後悔の念を想起させる人生の転機でもある。この感情は彼だけのものだ。

ビャッコさんよ、お前もか

勝手に動き出したのはカイシュウ先生だけではない。

ビャッコさんの家庭の事情も、書き進めてみると意外と深刻で(繰り返すが、事前の設定はない)、特に父親との関係悪化は、娘を持つ身として他人事ではない気分にさせられた。ネタバレになるので詳しく書けないが、このあたりから、「お金を手に入れる6つ目の方法」と並ぶ、この作品のもう一つの謎が作者の頭の中にもちらつくようになった。

「この謎はどう決着するのだろう」という興味は、長期休載で作品が中絶されなかった理由の一つだ。実際、作品を書き上げてみると、その「謎」は作者が思っていたのと違った着地を見せた。その場面に差し掛かってみて、「ああ、そうだったのか」と驚くとともに、とてもスッキリしたのをよく覚えている。

そして、「僕」ことサッチョウさん。この少年は「無色の語り手にしてツッコミ役」という狂言回しに徹すると思ったのだが、案の定、ビャッコさんに無謀な恋心を抱きはじめ、私は書きながら「お前、こんな高嶺の花に惚れてどうするつもりだ? 嫌な予感しかしないぞ?」とニヤニヤしながら見守るような気分になっていた。そのうち講義で意外な活躍をみせて、「やるな」と見直したりもした。

こんな具合にキャラクターを自由に泳がせる「キング方式」は、特殊な方法ではない。村上春樹も「職業としての小説家」にこう書いている。

多くの場合、僕の小説に登場するキャラクターは、話の流れの中で自然に形成されていきます。「こういうキャラクターを出そう」と前もって決めることは、僅かな例外を別にすれば、まずありません。書き進めていくうち、出てくる人々のあり様の軸みたいなものが自然に立ち上がり、そこにいろんなディテールが次々に勝手にくっついていきます。磁石が鉄片をくっつけていくみたいに、そのようにして全体的な人物像ができあがっていきます。

この本には、登場人物が起こすサプライズについて、こんな下りもある。

「リアルで、興味深く、ある程度予測不可能」という以上に、小説のキャラクターにとって重要だと僕が考えるのは、「その人物がどれくらい話を前に導いてくれるか」ということです。その登場人物をこしらえたのはもちろん作者ですが、本当の意味で生きた登場人物は、ある時点で作者の手を離れ、自立的に行動し始めます。(中略)その結果、小説家はただ目の前で進行していることをそのまま文章に書き写せばいいという、きわめて幸福な状況が現出します。そしてある場合には、そのキャラクターが小説家の手を取って、彼をあるいは彼女を、前もって予想もしなかったような意外な場所に導くことになります。

村上は一例に「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」を挙げる。作者はもともと短編として書いていたのに、登場人物のたった一つのセリフをきっかけに小説の方向性が一変して長編にサイズアップしたという。村上は「それは僕自身にとっても大きな驚きでした」と振り返っている。

「離れ業」の快感

登場人物が勝手に動き出したことは、村上が言うように、書いていて楽しく、「きわめて幸福な状況」だったが、「経済の基礎」を長女に伝えるという本来の連載の目的からすると、難しさが出てきた。想定していた「サクッと、大づかみに基礎を教える」では済まなくなってしまったのだ。

大上段に構えると、少女ビャッコさんの悩みは、市場経済のあるべき姿や格差問題といった根深く、簡単には答えられない問いを含んでいる。特に地主という存在をどう位置づけるかという問題が、一筋縄ではいかず、実に厄介だった。頑固なビャッコさんが納得する答えを示そうとカイシュウ先生が奮闘すると、内容も踏み込んだものにならざるを得ない。

一方で、「これは入れたい」と思っていた基礎の一部、たとえば為替市場や中央銀行などの要素はほぼ完全に抜け落ちてしまった。経済入門書としてみればこれは欠点だろうが、仕方ない。登場人物たちが興味を持ってくれないのだから。

それでも、私はキングの教えにならい、登場人物たちの世界の成り行きに身をゆだねて、「叙述と描写と会話」を重ねることに専念した。どうせ家庭内連載だし、締め切りがあるわけでもない。楽しんで書いてしまおう、という気楽な開き直りだった。

同時に、この方針は私に、「市場経済をベースとした現代社会の全体像」を小中学生でもわかる言葉で表現するという離れ業を強いることになった。

そうしないと、ストーリーが前に進まないのだ。

それは、簡単ではないが、とても刺激的で、とても達成感が大きい作業だった。

どの程度、その試みが成功したかは、読者の判断に委ねるしかないが。

こうして物語が軌道に乗ってペースがつかめた頃、現実世界から「待った」がかかった。本業が忙しすぎて、執筆に手が回らなくなったのである。

5 長期休載は「死の接吻」 ――2013~2015年

最初に述べた通り、私の本業はサラリーマン記者だ。執筆ペースが仕事の繁閑に左右されるのは避けられない。「お金の教室」の連載ペースを見てみよう。初稿は32ほどのチャプターから成り立っていた。

2010年 1~7章 7回

2011年 8~13章 6回

2012年 14~16章 3回

2013年 17~20章 4回

2014~15年 休載

2016年 21~32章 12回

ご覧のように、連載初年から徐々にペースダウンし、2014~15年の休載を経て、16年の連載再開後に一気にゴールまで突っ走っている。

敵はアベノミクスとプーチン様?

この連載ペースは、綺麗に本業とリンクしている。

2012年末に安倍政権が誕生。株式や債券などマーケット報道チームの責任者(キャップ)だった私は、文字通り、忙殺状態に陥った。アベノミクス相場の到来だ。キャップ業は2年にわたり、この間、執筆ペースは大きく落ちた。

2014年には未経験の国際ニュース報道の担当部署で、しかも初めてエディター(デスク)をやることになった。ここでの1年も、ロシアのクリミア併合からイスラム国の台頭などなど怒涛の日々で、「おカネの教室」に回せる時間も余裕も皆無だった。

国際報道担当は1年でお役御免となり、2015年春には慣れた前の部署に戻った。

だが、多少の余裕はできたのに、連載は再開できなかった。

なぜか。再び、キングの「書くことについて」から引く。

いったんとりかかったら、よほどのことがないかぎり中断もしないし、ペースダウンもしない。毎日こつこつ書きつづけていないと、頭の中で登場人物が艶を失い、薄っぺらになってしまう。語り口は切れ味が鈍り、プロットやペースを制御することができなくなる。なお悪いことに、新しいストーリーを紡ぎだす感興そのものが色褪せてしまう。こうなると、仕事は苦役と変わりなくなる。大方の作家にとって、それは死の接吻に等しい。文章がもっとも光り輝くのは(いつだって、いつだって、いつだって)インスピレーションに導かれて書いたときだ。

ただでさえ間が空きがちな休日作家。コンスタントに書いていたときでも、執筆前はそこまで書いた部分を読み返す「助走」が欠かせなかった。実際、前半の各章は軽く100回以上読み返していると思う。

1年も物語から離れれば、キングが言う「苦役」状態は避けがたい。

幸か不幸か、読者=長女の「取り立て」は甘かった。「そのうち書くね」とごまかし続けた。

そんな日々のなかで、折にふれて申し訳ない気持ちが沸き起こった。

長女に対して、ではなく、登場人物の3人組に対して、申し訳なかった。

この頃には、彼らはまるで独立した人格を持つ友人のような存在になっていた。それはそうだろう。もう4~5年の「付き合い」だったのだから。

ふと考え事をしたり、布団に入ったりしていると、彼らが思考に割り込んできて、「先を書け」と催促するような目で見られることがしばしばあった。頭の中で、作中では描いていない会話やシーンが展開され、それを「傍聴」することもあった。彼らは作品の世界で生きていた。

だが、彼らは生きてはいても、作品が中断されたところで「足踏み」していた。私が物語を書き続ける運動のなかでしか、彼らの世界の時計の針は進まないようだった。

ビャッコさんの悩みはどうなるのだろう。物語はどんな結末を迎えるのだろう。

私自身、先は気になるし、彼らには催促されるし…でも、仕事がそこそこ忙しいのもあり、「苦役」に向かう気が起きない。

提出期限のない宿題を抱えた子供のような心境で、日々は過ぎていった。

そこに転機が訪れた。2015年の年末に、翌16年春からのロンドン赴任が決まったのだ。

6 ロンドンで連載再開 ――2016年春

結局、私と家族は2018年の春まで、ロンドンで2年暮らすことになる。自分にとって初めての海外生活だった。私は現在も国際ニュースの担当デスクをやっているが、留学も駐在記者としての経験もなく、いわゆる「まるドメ」人生を歩んできた。いまでも英語は苦手だ。当初は生活を軌道に乗せるのに四苦八苦した。

(一足先に立つ私に長女がプレゼントしてくれたイラスト。家族は5月に合流した。右上から時計回りに奥さん、長女、三女、次女)

幸い、理解のある上司で、「仕事は焦らず、向こう半年は慣れることを優先せよ」と寛容な指示をいただき、私もそのつもりでマイペースを保っていた。

あの、運命の6月23日までは。

まさかのBrexit

2016年6月23日、イギリスは大方の予想を裏切って国民投票で欧州連合からの離脱、いわゆるBrexitを決めた。詳細は省くが、そこからは怒涛の日々が始まった。とてもじゃないが、「おカネの教室」に割く余力は無かった。

だが、人間とは不思議なものだ。忙しくなるほど、逆に「何か仕事以外で発散したい」という思いも強くなった。

ロンドンでの仕事はいわば「仕切り役」で、自分で記事を書くことはほぼない。記者の原稿を編集する機会も激減した。Brexit騒動が少し落ち着くと、「何か書きたい」という欲求が高まってきた。

もともと、私には「時間がとれるロンドンにいる間に1つか2つ、小説を書き上げたい」という心づもりがあった。若いころから小説が好きで、「いつかは」と思い続け、いくつか練っていた構想もあった。

この時点では「おカネの教室」は、あくまで「その前に片付ける私的読み物」でしかなかった。頭の中の「彼ら」を満足させてご退場願わないと、新たなキャラクターたちを遊ばせる余地ができないと感じていた。

「今書けなかったら、一生書けない」

ロンドンは東京との時差が絶妙で、仕事はそれなりに忙しいものの、勤務時間はきわめて「ホワイト」だった。早朝の東京との電話打ち合わせを除けば、「9時5時」に近い。残業もそれほどなく、平日でも夕食後に1~2時間は執筆時間が取れる。おまけに土日はほぼ休み。まとまった休暇は家族で旅行三昧だったが、これだけ時間があれば、あとは「やる気」の問題だった。「今、書けなかったら、自分は一生、小説を書きあげることはできないだろうな」。そんな思いが、執筆中断に伴う「苦役」に立ち向かう力をくれた。

意を決して、「まずはこれを片付けよう」と久しぶりに「おカネの教室」を丹念に読み返してみると、のんきな話だが、「これ、面白いじゃないか」と自分で感心してしまった。同時に「続きが気になる。最後はどうなるんだろう」という興味がよみがえった。

こうなると、手ぐすね引いてまっていた3人組が「復活」するのに時間はかからなかった。

2年も凍り付いていた物語が、再び動き出した。

7 ついに完結 ――2016年秋

執筆を再開したのは、体育館での講義のあたりだった。

カイシュウ先生が講義全体を総括し、それを格差問題の核心を突くピケティの仮説につなげる、「おカネの教室」のハイライトともいえるシーンだ。

完成後に試読してもらった友人のファンドマネジャー、平山賢一さんからは「読んでいて、ピケティが出てきたところには、のけぞりました」という感想をいただいた。

それはそうだろう。書いていた本人が、のけぞるほど驚いたのだから。

「あ、これ、本になるかも」

誇張ではなく、3人の会話の中から突然、「ピケティの不等式」が飛び出してきたのだ。

もちろん、私は「21世紀の資本」を読んでいたし、長年関心を持ってきた格差問題には、どこかで触れたいと思っていた。

しかし、この場面で、この上ないほど自然な形でピケティとストーリーがつながるとは、まったく予想していなかった。

書いていて、「カイシュウ先生、やるな!」と感心するとともに、ふと、「あ、これ、本になるかも」という思いが浮かんだ。内輪ネタ満載の家庭内連載に、初めて将来の出版の可能性を感じた瞬間だった。

今でも、ピケティにつなげた離れ業は、私ではなく、カイシュウ先生のお手柄だと思っている。

キング方式、恐るべし。

そこからは、一気呵成だった。

ネタバレになるので詳しく書けないが、「もう1つの謎解き」のシーンでも、作者の予想は裏切られ、「おお、そうきたか」と驚かされた。

この場面は、完全に作中人物たちにストーリーテリングの主導権を握られてしまい、私は書記兼第一読者という状態で、あっという間に書きあがった。

のちに何度もリライトを重ねたときも、このパートはほとんど書き直していない。

文章がもっとも光り輝くのは(いつだって、いつだって、いつだって)インスピレーションに導かれて書いたときだ。

前掲のキングの言葉は、真実だった。

残るは「お金を手に入れる6つ目の方法」の謎解きのクライマックスと、エピローグだけ。さすがにここまでくれば、私には着地点が見えてきた。

それでも、3人組は最後まで、いくつかの嬉しい誤算、作者の思惑を超えた言動をみせてくれて、書く喜びを堪能させてもらった。

(ロンドン時代の自宅の書斎兼子供勉強部屋からの夕焼け。夏は10時くらいまで日が沈まず、黄昏の光のショーが1時間ほど続く)

7年の長期連載に幕

そして2016年10月某日。

ついに約21万文字、原稿用紙換算で530枚超の「おカネの教室」の初稿が完成した。

これは、職業作家なら1~3か月もあれば書ける分量だろう。兼業作家でも、集中して取り組めば、半年か1年で書けるかもしれない。7年もかかったのは私の怠慢によるところ大、だが、良い点もあった。

読者=長女の成長にあわせて、内容が徐々に高度で濃密なものにシフトしていったことだ。

連載期間は、10歳だった娘が中学、高校と進学する時期にわたっている。その時々の時事問題を織り込みつつ、大ぶりのテーマをカバーすることができた。

そんな「骨格」を持っているからこそ、リライトを経て、「おカネの教室」は大人でも楽しんでもらえる読み物になったのだと思う。

最終回をプリントアウトすると、待ちわびていた次女がさっそく読んで、「よし!6つ目の方法、合ってた!」と喜んでいた姿をよく覚えている。

その晩は完成を記念して、ウエストアクトン名物、日本食材店アタリヤの極上ネタで手巻き寿司パーティーとなった。

エールを飲みつつ、私は、長期連載を終えた達成感とともに、3人組とお別れする寂しさを感じていた。

だが、そんな感傷はまったくの勘違いだった。

その後、翌17年春のKindle版の個人出版と、そのさらに1年後の18年春の書籍化に向けたリライトで、彼らとはまだまだ濃密な「お付き合い」が続くのだった。

================

ご愛読ありがとうございます。

「『おカネの教室』できるまで」の総集編その1は、ひとまずここで終わります。

現在シリーズ2の個人出版編、シリーズ3商業出版編を公開中です。

シリーズ2はこちらから、シリーズ3(完結編)はこちらから。

シリーズ総まくりをKindleで出しました。

Unlimitedの方は無料、そうでなくても100円ですので、ぜひこちらから。

=========

ご愛読ありがとうございます。

ツイッターやってます。投稿すると必ずツイートでお知らせします。

たまにnoteネタのリクエストアンケートもやります。こちらからぜひフォローを。

異色の経済青春小説「おカネの教室」もよろしくお願いします。

無料投稿へのサポートは右から左に「国境なき医師団」に寄付いたします。著者本人への一番のサポートは「スキ」と「拡散」でございます。著書を読んでいただけたら、もっと嬉しゅうございます。