【考察】『チ。ー地球の運動についてー』最終巻をどう読むか【ネタバレ】

『チ。-地球の運動について-』が完結した。

面白かった。ここ数年で屈指の収穫だろう。

最終巻を読了した後、私はこんなツイートをした。

少し補強して書き残しておく気になった。

ネタバレ全開につき、マンガを先にどうぞ。全巻大人買いで損はない。

最終話はパラレルワールド?

この傑作のラストについて、ネットには戸惑いの声があふれている。

淀みなく進んできた物語は、最終ランナーのアルベルト・ブルゼフスキにバトンがうつった59話以降、急に混乱気味となる。

最大の謎はラファウの再登場だ。

1巻では12歳で地動説に殉じたはずの少年が、青年となって幼いアルベルトの家庭教師となる。

辻褄をあわせる解釈に「ラファウは火刑を逃れて生き延びた」という説があるようだが、少々無理がある。それ以前の異端審査官ノヴァクの「語り」と矛盾が生じるからだ。

第5集の聖職者バデーニと「箱」を発見する場面や、焼死の直前に幻のラファウを見る場面で、ノヴァクは率直にラファウの自死の衝撃を語っている。

このラストをどう読むか。

私の解釈はツイートに記した通り、「最終巻の後半とそれまでには断絶があり、前者は『史実混じりの物語』、後者は『歴史のなかでありえた物語』である」というものだ。

一種のパラレルワールドとしてとらえる考え方だが、それだけなら「仕掛け」としては陳腐で、拍子抜けになりかねない。

だが、本作の「仕掛け」はそんなに浅くない。

「君らは歴史の登場人物じゃない。」

「パラレルワールド」説の根拠をいくつか挙げよう。

まず多くの人が指摘している「2つの舞台設定」の記述の違い。

1巻冒頭と第8集59話は、同一の城塞都市を描きながら、前者は「15世紀(前期)P王国」と特定を避け、後者は「1468年ポーランド王国」と明記している。

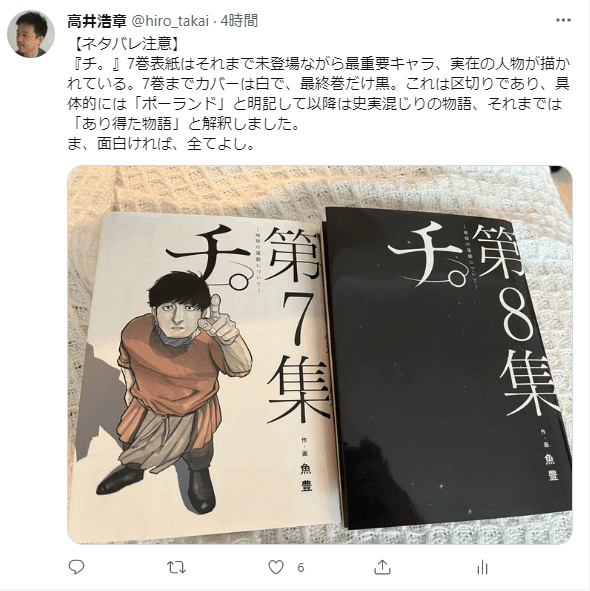

ツイートで書いたとおり、単行本の表紙デザインも隠喩的だ。

第7集までは白の背景に登場人物が描かれている。8集だけがほぼ漆黒の星空だ。第7集の表紙をかざるアルベルトはこの時点では作品に登場していない。「本作りの文法」を逸脱した作りもメッセージ性を高めている。

余談だが第1集から第7集まで表紙のキャラの多くは、天空を見上げている。最終巻の表紙が星空となったのは必然だろう。

作中に決定的なセリフがある。最終巻46ページでアントニ司教はノヴァクにこう告げる。

君や、君が担当した"異端者"達、君らは歴史の登場人物じゃない。

この言葉と、ノヴァクの末期のシーンの幻のラファウのセリフは呼応する。

過去や未来、長い時間を隔てた後の彼らから見れば、今いる僕らは所詮、皆、押しなべて"15世紀の人"だ。

今、たまたまここに生きた全員は、たとえ殺し合う程憎んでも、同じ時代を作った仲間な気がする。

絶妙のバランスの「if」

私の見立てを再掲する。

「最終巻の後半とそれまでには断絶があり、前者は『史実混じりの物語』、後者は『歴史のなかでありえた物語』である」

有体に言えば後者は完全なフィクションであり、ラファウの言葉を借りれば、15世紀をたまたま一緒に生きた同時代人たちの織り成す愛憎劇を、長い時間を隔てた私たちが見ているわけだ。

では最終巻の後半、アルベルトのパートをどう位置付けるか。

アルベルト・ブルゼフスキは実在の人物であり、作中で記される通り、地動説を唱えたコペルニクスの師に当たる。

23歳でクラクフ大学に入学する以前の歩みは不明だ。それはいわば歴史の空白であり、創作者の空想と「if」を広げる余地がある。

作中、現実の歴史と『チ。』の世界の接点となるのはアルベルトの知的成熟を助けるラファウだ。知への執着からアルベルトの父を殺害するラファウの両面性については後ほど改めて考える。

ここで指摘しておきたいのは、ifの部分のバランスの妙だ。

ラファウが師となったアルベルトの幼年期に関する告解室での回顧では、作者は大胆に創作の羽を広げている。

対照的に、地動説の萌芽となる「ポトツキへの手紙」の場面は禁欲的だ。手紙を届けたのがドゥラカの伝書鳩なのか、はっきりとは描かれない。この抑制の効いた幕引きには、フラストレーションを感じた人がある程度いるだろう。私も最初に読んだ際には、カタルシスが足りないように感じた。

だが、改めて1巻から通読して「絶妙なバランスの、『これしかない』というラストだ」と唸った。

あらためて、アルベルトのパートは『史実混じりの物語』だ。アルベルトはクラクフ大学で教鞭をとり、コペルニクスへバトンをつなぐ歴史上の重要な人物だ。

もしラストシーンで手紙をドゥラカの手によるものと明示すれば、『チ。」の世界が現実と強く繋がりすぎてしまう。それは「隠された歴史」の色を帯び、『歴史のなかでありえた物語』の域を逸脱してしまう。

活版による『地球の運動について』が出版手前まで行き、そのバトンをアルベルトが受け取り、その先にコペルニクスという最終ランナーがいたという完全に別のパラレルワールドに入り込む。

それでは私たちの歴史と断絶してしまう。

最終話にはラファウ、オクジ―、ドゥラカの3人が人生の最後に空を見る印象的な見開きがカットインする。告解室での「空を見ればいいのです」という聖職者の言葉に対応する演出で、アルベルトが自信にあふれた顔で太陽を見る場面に続く。

(ちなみに第1集の表紙にはラファウの首から、このシーンのオクジ―に対応するような絞首刑用のロープが描かれている)

この部分も、何の因果関係も示唆されない。

ラファウも、オクジ―も、ドゥラカも、実在してもしなくても、アルベルトの人生に何ら影響は与えない。

読者の視点でみれば、3人とアルベルトは「皆、押しなべて"15世紀の人"」でしかない。

唯一、現実と『チ。』の接点として描かれるのが、アルベルトがたまたま耳にする「地球の運動について」というフレーズだ。

もちろん、この場面もフィクションだ。

だが、「そんなことがあったかもしれない」という域はギリギリ超えていない。

似たようなことがあったと仮定しても、今の我々が生きる歴史との断絶は生まれない。

そして、バランスが絶妙なだけでなく、このラストシーンには、『チ。』という作品の主題を強く浮かび上がらせる力がある。

それは「タウマゼイン」というキーワードだ。

知と血をつなぐ言葉の奇跡

タウマゼインは作中、ラファウの口からこう語られる。

それは--古代の哲学者曰く、知的探求の原始にある驚異。簡単に言い換えると、この世の美しさに痺れる肉体のこと。そして、それに近づきたい願う精神のこと。「?」と感じること。

『チ。』というタイトルはトリプルミーニングとなっている。

まず地動説の「地」。そして「知」と「血」だ。

地動説を求める「知」と、異端を排除する「血」は、第4集のバデーニとノヴァクの印象的なセリフにより、当初は対立する概念として提示される。第4集の表紙のノヴァクは返り血に染まっている。

だが、バデーニが地動説を後世へのバトンとして、自らの「知」の結晶である論文ではなく、オクジ―の手記を選んだあたりから、単純な二項対立は解消されていく。

登場人物たちを駆動する力は、感情や信念、それが宿る肉体へと移っていく。

この視点の多様化・複雑化が劇中の対話を深め、キャラクターたちの個性を豊かで際立たったものにし、哲学、宗教、科学などを横断した骨太の作品を支えている。

どのテーマも踏み込むとキリがないので、ここではラストシーンの解釈に関わる部分にとどめる。

前述した通り、最後に登場するラファウは二面性を持つ。

アルベルトの師でありながら、純粋すぎる知への忠誠心ゆえにアルベルトの父を殺害するラファウは、まさに「知」と「血」が一体化した存在だ。

最後に登場する青年ラファウは、第1集の小器用な少年ラファウとは印象が大きく異なる。別人物と言ってよい。

それは、ラファウが『チ。』という作品全体を代弁する存在としてこの場に登場するからだろうと私は考える。ここにも断絶がある。

「知」と「血」の二項対立を体現したラファウを超越する形で、アルベルトは柔軟でしたたかなタウマゼインの境地に達する。

貴方のやり方では美しさに到達できなかった。

この世のすべてを知る為に、何を捧げればいいかなんてわからない。

けど、秘匿も排除も、有効じゃなかったことは確かだ。

僕らは足りない。だから補い合える。

そうじゃなきゃこの世界には挑めない。

人間は”社会的(ポリス)な動物"だ。

--先生、僕もタウマゼインを感じます。

それを肯定し続けます。

貴方とは違ったやり方で、疑いながら進んで、信じながら戻って。

美しさに、煌めきに、逼(せま)り詰めてみせます。

この独白に続くラストシーンでは、「地球の運動について」という言葉だけが、アルベルトの思考と歴史の歯車を大きく回す。

その言葉がどこから来たのか。

その裏側に『チ。』の描くパラレルワールドで地動説に命を捧げた人々の歩みがあろうが、なかろうが、それは関係ない。

作中では、ヨレンタが文字を奇跡と呼び、活版印刷と出版が革命的発明となることが強く強調されている。

だから、アルベルトのタウマゼインをかきたてるのが、言葉のみであっても良い。

いや、むしろ、言葉だけであるべきなのだ。

歴史の流れの中で、どんな形をとったかは分からないが、アルベルトがその「言葉」に出会ったかもしれない。

そんな小さな「if」を仮定するだけで、その先の地動説の歩みを浮かび上がらせることに『チ。』は成功している。

「知」と「血」を結び付け、感動を起こし、美しさと煌めきに向かわせる力が言葉にはあると示している。

複眼でとらえる歴史

現代から振り返ると、歴史は「一本道」にみえる。

我々はそこに因果関係や必然を読み取ろうとする。

現実にはその道は穴だらけだし、「たまたまそうなっただけ」の積み重ねという側面も強い。

歴史の記述には価値観が染みつき、ある視点から切り取られたものになるのも避けられない。

歴史家の記述から漏れた人々の営みや言葉は、残らない。

だが、忘れさられた人々の言葉や想いが契機となって歴史が動いた例は少なくないはずだ。

ここにきて、アントニ司教がノヴァクに向かって吐いた「君らは歴史の登場人物じゃない」というセリフは、逆説的な意味をはらんでくる。

「表の歴史」の登場人物ではなくとも、同時代を生きる人々は、歴史を形作る紛れもない当事者だ。

それは、私たち自身にも当てはまる。

最後にもう一度、私の『チ。』についての見解を繰り返しておこう。

「最終巻の後半とそれまでには断絶があり、前者は『史実混じりの物語』、後者は『歴史のなかでありえた物語』である」

2つの語り口をこの作品は禁欲的に、巧みに使い分けている。

しかし、両者の境目は、実は曖昧で、切り分けがたいものだ。

知的興奮をもたらすストーリーと複眼的な歴史観を提示する傑作を、ほぼ完璧な形で着地させた作者に敬意を表したい。

何か所か画像を挿入する誘惑にかられたが、使用は控えました。

カバーを外した最終巻の表紙の映像を掲げて本稿を閉じます。

いや、面白かった!!

=========

ご愛読ありがとうございます。

投稿はツイッターでお知らせします。フォローはこちらから。

こちらは過去のマンガのレビュー。いろいろ書いてます。

異色の経済青春小説「おカネの教室」もよろしくお願いします。

無料投稿へのサポートは右から左に「国境なき医師団」に寄付いたします。著者本人への一番のサポートは「スキ」と「拡散」でございます。著書を読んでいただけたら、もっと嬉しゅうございます。