ウサギをめぐる冒険 「チマ絵」少女が東京藝大に入るまで

次女が東京藝大の美術学部に合格した。

めでたい。大変めでたい。

嬉しい。とても嬉しい。心も、財布も、喜んでいる。

高井三姉妹の長女が大学に受かった時、こんな文章を投稿した。

娘が東大、藝大と立て続けに現役合格。

なんだか、すごい。「東大・藝大に現役合格する子育てが10割」という本を出したら売れそうだ。

でも、そんな本は書けない。

実態はそんなにすごくない家庭だからだ。

娘たちのことは「すごいなぁ」と思う。我が子ながら、やりよるな、と。

でも、謙遜とか抜きで、我が家の子育てに特別なことはない。

娘たちが健やかに、好きなことをやれるよう、応援しているだけだ。

「健やかに」の部分は、奥様の力によるところがとても大きい。

三姉妹が好き勝手やれるのは、奥様が食事や生活のリズムを整えてくれているからだ。

何度も押し寄せる感染の波をくぐりぬけ、次女だけでなく、家族全員が新型コロナウイルスの感染を逃れて次女の受験を迎えられたのも、幸運と、家庭内保健所長の任にあたられた奥様のおかげだ。

ほんとうにお疲れさまでした。

私の役回りは、応援というか「甘やかし」だ。

長年、三姉妹の描く絵のファンとして、アナログ・デジタルを問わず画材や画集・資料などをホイホイと買い与えてきた。

絵と読書が絡むと、財布のひもがゆるゆるの、大甘なお父さんである。

ロンドン時代は欧州各地の美術館へと三姉妹を連れまわし、次女とはふたりでサンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館にも行った。

その辺りの甘やかしヒストリーは、長女の成人記念のこちらのnoteで詳しく書いた。次女も長女のまねをして「絵ばかり描く人」になっていった。

この文章は、美大受験物語といったものではなくて、チマチマした絵を描く少女の成長記録と、これからもっとたくさん絵を描いてくれるのをファンが寿ぐものだ。寿ぐは「ことほぐ」と読むのじゃよ、わかいの……。

なお、本投稿の内容と掲載画像は娘たちの許可を得ています、念のため。

おおきな、おおきなフラミンゴ

前述のとおり、長女の影響で次女も物心ついたころからほぼ毎日、欠かさず絵を描いていた。

歳の差の分だけ長女の方が絵は上手で、それはずっと数少ない「お姉ちゃんの尊敬すべきところ」だったように思う。

小学1年生のとき次女が学校の授業で描いた絵をもってかえってきた。

この「水をのむフラミンゴ」は、「この子の絵は、いいなぁ」と私が次女のファンになるきっかけとなった。

とても長い間リビングにはってあり、見るたびに笑顔にしてくれる絵だった。

チマ絵の巨匠

次女は頭の中にいろいろな「世界」を持っている子だった。

三女とレゴブロックやお人形で遊ぶときも、舞台は「次女ワールド」だった。

その世界の一端が見えるのが「チマ絵」だった。

チマチマとしたキャラクターたちが、チマチマした「世界」で、チマチマと生活している絵だ。

私はこの「チマ絵」がとても好きで、「もっと描いて」とせがんだ。

「チマ絵」の世界を広げるのに一役買ったんじゃないかなと思うのが、書店でたまたま見かけて買ったボールペンイラストの本だった。

こんな本が我が家には数冊ある。

次女は、はじめはマネから入って、あっという間に自分の絵にして、「チマ絵の巨匠」になっていった。

次女がストレッチの記録用につけていた「チマ絵」カードは私の宝物だ。

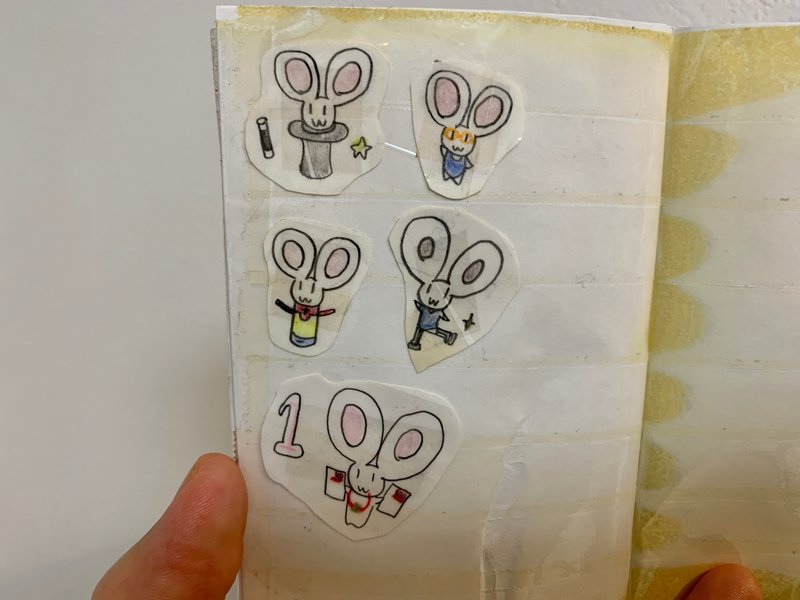

「うさりん」登場

お絵描きが上達してきたころ、「次女ワールド」にスターが生まれた。

「うさりん」の登場だ。

何にでも変身できるうさりんは、リビングの黒板やイラスト、お手製シールなどで大活躍した。

「うさりん」の新作が出るたび、描いた紙を保存したり、写真を撮ったり、コレクションを増やしていった。

次女が小2になった2013年4月。

「今年はすごいプレゼントだよ!お父さん、ぜったいびっくりするよ!」

私の41歳の誕生日に、次女が珍しく興奮した様子でこう「予告」した。

なんだろう、と包みを開けると、そこには「うさりんワールド」の住民たちの紙粘土の人形が並んでいた。

うさりんファンは狂喜した。

この「立体うさりん」には、ロンドン赴任をふくめ、オフィスが変わるたびにお供してもらった。

仕事の手を休めてうさりんと目が合うと、「すごいプレゼントだよ!」と目を輝かせていた次女を思い出した。

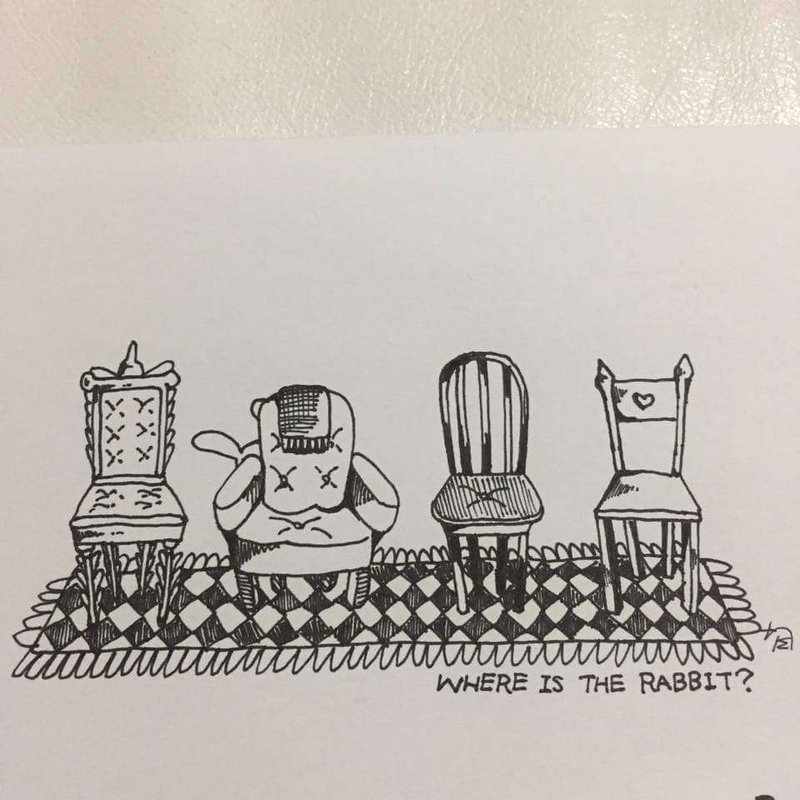

RABBITシリーズの誕生

成長するにつれ、次女の絵はさらに変化していった。

かわいらしい「うさりん」の出番は減り、ちょっと雰囲気の違う、モノクロのうさぎたちがモチーフとなっていった。

「RABBITシリーズ」の誕生だ。ロンドン時代によく描いていた。

このころから、私の次女の絵を見る目が変わっていった。

「わが子の絵はかわいいなぁ」という父親の視点から、「いい絵だなぁ」と純粋なファンとして楽しむようになった。

次女は裏紙やプリントの端に、下書きなしの一発描きでRABBITシリーズを量産した。ファンの私はそれをせっせと収集した。

一番下の「RABBIT VIRUS」を見て「これ、すごい!」と興奮する私に、「そう?」と次女は冷めた様子だった。

広がるウサギワールド

ウサギは少しずつ形を変えながら、次女のモチーフであり続けた。

イングランドからスコットランドまで、1週間のドライブ旅行から帰ってきたときには、ウサギのイラストでねぎらってくれた。

RABBITシリーズだけでなく、ロンドン時代には次女の画風の別の変化があった。描きこみの細密化だ。

何時間もかけた「落書き」を、ファンはまたせっせと収集した。

ロンドン時代には、『おカネの教室』の前に家庭内連載した童話『ポドモド』の電子書籍化の際に挿絵も描いてくれた。

ある日、家族でパブに行くと、次女が紙ナプキンに『ポドモド』の挿絵の落書きをしていた。あわてて写真に撮って保存した。

次女には私のnoteのお手伝いもしてもらった。トップのヘッダーは次女が描いてくれた私と『おカネの教室』の3人組。マガジンのヘッダーもお願いした。

藝大志望を固める

ロンドンから帰国した中3の春、次女は美術部に入った。

熱心な顧問の先生の刺激もあって、高1の夏休みにお試し感覚で美術予備校の夏期講習を受けた。

思い返せば、これが転換点だった。

その後、東京藝大を目指すと決め、高2、高3と予備校に通いつめる高校生活へとつながったからだ。

これは私にとって、ちょっと意外な展開だった。

冷静に理詰めでモノを考えるタイプの次女は、成績も良く、長女と同じように普通の進学コースを歩むのだろうと思っていたからだ。

親として不安もあった。

藝大受験には「『超絶に狭い見えないストライクゾーン』めがけて全力投球するしかない無理ゲー」というイメージを持っていた。

自分自身が芸術家でもないかぎり、そんな戦いに我が子が臨むとなって冷静でいられる親などいないだろう。

手元に次女が高2のときに足を運んだ予備校の保護者向け説明会のメモがある。

冒頭、講師が「まず保護者の皆さんのよくある質問、お願いについてお話します」と切り出し、こうまくし立てた。

「いまからで間に合いますか? わかりません!」

「うちの子、才能ありますか? 描き続けることが才能です!」

「あきらめさせてください? 無理です!本人が充足しているかぎり!」

「就職できますか? できます!本人が望めば!」

あまりにストレートな物言いに、苦笑するしかなかった。

学校が終わってから予備校に行き、夜遅くに帰宅する日々。

夏休みや冬休みになれば、朝から夕方まで、みっちりと課題をこなす。

デッサンや色彩構成、紙や粘土を使った立体の作品数が、どんどんと積みあがっていった。

はた目からは、次女の受験生活は漫画『ブルーピリオド』が描くほど、緊張や苦悩に満ちたものではなかった。

実際、絵の世界にどっぷりと浸れること、目に見えて上達していく自分を、次女自身は楽しんでいたと思う。

それでも、やはり、藝大受験は偏差値を上げればゴールが見える通常の受験とは別物だった。

私の目には次女の作品は「これだけ描けて、受からないなんてこと、あるのか」と思えるほど、素晴らしいものに映った。

でも、同じようなレベルの受験生が集まり、10数倍という狭き門を争い、二浪、三浪は当たり前、というのが藝大受験なのだ。

日々、膨大なエネルギーを絵に注ぎ込む娘を見て、「なんとかこの努力が報われてほしい」と祈るしかなかった。

予備校から帰った後も「別腹」のお絵描きをする次女は、新しい「USAGI SEKAI」というシリーズを楽しそうに描いていた。

美味しそうな食べ物に、小さな、小さなウサギが紛れているイラストは、私のお気に入りの新コレクションになった。

この新しいUSAGIは、私の誕生日プレゼントにも登場してくれた。

受験が迫り、追い込みの時期に入ると、次女の作品は素人の私には「ただ、もう、すごい」としか言えないものになっていった。

本人にとっては出来不出来があるようなのだが、どれもこれも感心するだけで、「こんなの、俺には一生かかっても描けない」が私の口癖になった。

「うさりん」に願いを

某私立美大に合格した後、次女は3月2日に東京藝大一次試験(デッサン)を受け、無事通過した。

3月10、11日と2日がかりの二次試験に臨んだ。

試験の内容については、私にはよく分からない。

初日は「課題が謎だった!」と驚いた様子ながら、笑顔で帰ってきた。

2日目を終えて帰宅した次女の顔を見て「ああ、よかった」と思った。

受かる、受からない、なんて、試験の中身以上に、分かりっこない。

でも、次女の表情から、自分の力を出し切れたことは伝わってきたからだ。

結果発表の前日。私はこんなツイートをした。

実は「うさりん」はこの日の昼まで、オフィスの机の中に眠っていた。ちょっと前、何かの拍子で耳が外れてしまい、そのままになっていた。

自宅に持ち帰り、きちんと耳を治してから、願掛けをした。

翌15日の朝、東京藝大のサイトにアクセスすると、合格者リストに次女の受験番号があった。

「せんせい」や裏紙や黒板やホワイトボードに、いつもお絵描きしていた少女は、春から藝大に通うことになった。

まだまだ続くよ「お絵描き三姉妹」

私は以前、三姉妹と「絵を描くこと」について、こんな投稿をした。

少し引用する。

「画材への投資ほど安いものはない」は私の子育ての体験的持論である。

たっぷり投資した甲斐があって、娘たちはお絵描き好きの人、絵を描いていれば時間を忘れられる人に育った。

次女は「お絵描き」が本業になり、「好き」ばかりではやっていけないこともあるだろう。

それでも、自分のやりたいこと、進みたい道への一歩を進めて、よかった。

実は、今年大学4年生になる長女も建築を学ぶなかで「お絵描き」を続けている。

課題だけじゃなく、「遠足」(建築史の見学実習)のしおりの表紙にも、おそらく不必要なほど無駄にお絵描きパワーを発揮していて、実に楽しそうだ。

三女も日々、楽しそうにいろんな絵を描いている。

幸田文が随筆で引いた父・露伴の言葉、「一生の心のうるおい、女一代の楽しみ」として、これからも三姉妹がお絵描きを楽しんでくれれば、親として、これほどうれしいことはない。

あらためて。

東京藝大、合格おめでとう。

=========

ご愛読ありがとうございます。

ツイッターやってます。

異色の経済青春小説「おカネの教室」もよろしくお願いします。

無料投稿へのサポートは右から左に「国境なき医師団」に寄付いたします。著者本人への一番のサポートは「スキ」と「拡散」でございます。著書を読んでいただけたら、もっと嬉しゅうございます。