認知症にならないために

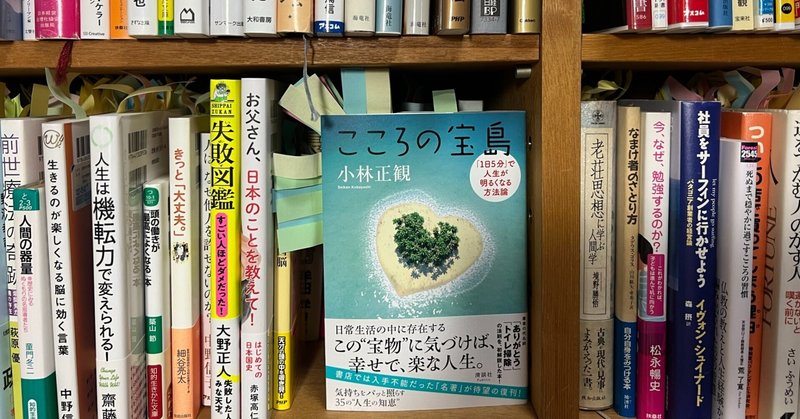

今日のおすすめの一冊は、小林正観さんの『こころの宝島』(清談社)です。その中から『「ゆるめる」とうまくいく』という題でブログを書きました。

本書の中に「認知症にならないために」という心に響く一節がありました。

老人性の認知症があちこちで話題になっています。認知症の原因には、いろんな薬をたくさん取りすぎたとか、アルミ毒が脳に回った、など諸説あったのですが、先日大変おもしろい記事に出会いました。

どちらが原因でどちらが結果だかわかりません。鶏と卵のような関係なのですが、老人性認知症に陥る人というのは、孤独な人が多いというのです。

孤独な人というのはつまり、 手紙を書いたりしない、電話で友人と話したりしない、訪れてくる人もいないので、ほとんど会話もしないというものです。 手紙のやりとりをすること、手紙を読むこと、書くこと、電話で話をすること、人と会って会話をすること、あるいは絵を描くとか、彫刻をするとか、陶器・陶芸や、木工・木彫をする、そういうことに神経を使っている人は、ぼけないというのです。

ものをつくる陶器・陶芸や、木工・木彫などは、基本的には一人でやる作業ですから、 それも結局孤独で、人と会って話すことはないじゃないかと思う人もいるかもしれませんが、そういうふうに作品をつくり、携わっているということで、そのものを買いに来たりする人がいて、必ず話をする相手がいるということで、決して孤独ではありません。

では、どうすれば いいかという話になります。 結論としては、ぼける前に、多くの友人をつくっておくこと、友人を大事にしておくこと、ということになるのではないでしょうか。

若いときに腹を立ててよく怒った人というのは、60代、70代になって認知症になる例が少なくないのですが、これはもしかすると、怒ったために脳の毛細血管が切れて脳の隅々に血が行かなくなるという物理的・生理学的な原因のほかに、もう一つは、怒りっぽい人柄のゆえに周りから友人がいなくなってしまい、老後の話し相手がいなくなった、友人がいなくなったということも、原因になっているような気がします。

ちなみに、20~30代に大変怒りっぽく、腹を立てやすくイライラしやすい人(実際にそうしていた人)は、40代になって双極性障害、50代になって鬱、60~70代になって認知症という例が多いそうです。

もちろん、ほかの原因や理由で双極性障害、鬱、認知症になっている人もたくさんいますから、一概に全てがそうとは言い切れませんが、今20~40代の人は、自分の楽しい未来を考えても、やはり今、なるべく腹を立てない、腹を立てることを減らす、怒らないようにするということが大切だと思います。

また、こんな記事もありました。

米国・ブリガムヤング大学のジュリアン・ホルトランスタッド教授が30万人以上のデータを対象とした分析調査によれば、「社会的なつながりを持つ人は、持たない人に比べて早期死亡リスクが50%低下する」という。

孤独のリスクは、『1日たばこを15本吸うこと』や、『アルコール依存症』に匹敵します。また『運動不足』よりも高く、『肥満』より2倍も高いと結論づけていて、非常に衝撃的なデータといえます(世界一孤独な日本のオジサン/角川新書)

一般に、大手の上場会社や役所など、大きな組織に属している人は、外とのつながりが薄い。外とのつながりとは、会社を飛び越したつながりだ。職場を離れて勉強会に参加したり、他の組織でボランティア体験をしたりする、いわゆる「越境学習」だ。

越境学習は、自分の居心地のいいコンフォートゾーンを抜け出し、アウェイを体験すること。越境することにより、今まで会ったことのないような、異質な人に出会うことができる。それを年を取るごとに加速させる。

認知症にならないためにも、若い頃から、人とのつながりを大切にする必要がある。

今日のブログはこちらから☞人の心に灯をともす

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?