『9つの性格 エニアグラムで見つかる「本当の自分」と最良の人間関係』

「エニアグラム」って聞いたことありますか?

エニアグラムでは、人間は9つのタイプに分かれるとされています。

しかも、「分かれ方は9等分になっていることが確認されている」と言うのだからビックリです。

日本人なら、タイプ1~9がそれぞれ約1,400万人いるってことです。

「そんなわけないだろ」って思いましたね?

私は疑ってかかりました(笑)。

今でも信じてはいませんが、自分がタイプ5なのは疑いようがありませんでした。

この本は、自分がどのタイプか?を知ることを目的としているわけではなく、さらにその先である「タイプを知り、どう生かすか?」を重視しています。

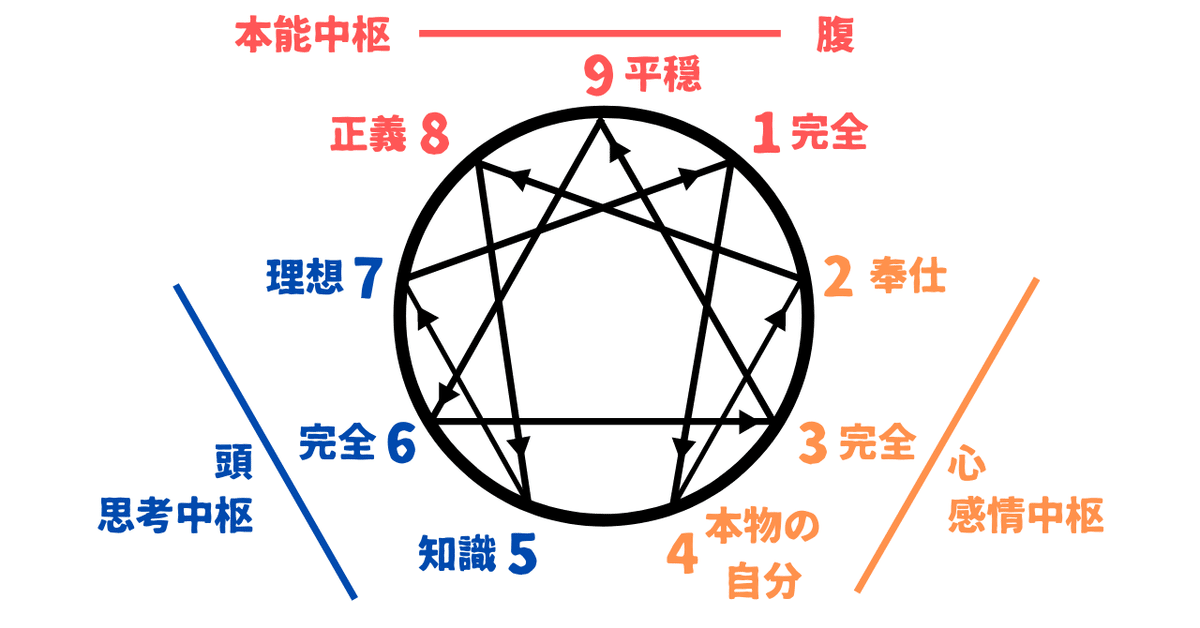

9つのタイプとは

タイプ1 完全でありたい人

タイプ2 人の助けになりたい人

タイプ3 成功を追い求める人

タイプ4 特別な存在であろうとする人

タイプ5 知識を得て観察する人

タイプ6 安全を求め慎重に行動する人

タイプ7 楽しさを求め計画する人

タイプ8 強さを求め自己を主張する人

タイプ9 調和と平和を願う人

なんだかスピリチュアルなイメージを持たれるかもしれませんが、

「科学的な人間学」です。

ここまで見て「自分はタイプ○だ」と確信できる人は、既に自分を理解している人かもしれませんね。

それでも、本書を読むことで「より理解」することができると思います。

要点

①人間の本質には9つのタイプがある。

②よりよく生き、能力と個性を最大限に生かすための知恵を提供している。

③違いこそ力。重要なのは、同質の人間になることでも、同じ考えをもつことでもない。

読むきっかけ

私が聞いているPodcast『古川武士の人生を変える習慣化』で、よくエニアグラムの話が出てくるので読んでみることにしました。

エニアグラムの書籍はいろいろあるのだけど、最初に読むなら本書、とどこかで紹介を見たのでこの本にしました。文庫で安いですし、おすすめです。

わたしが実践すること(◉済み、○今後)

◉自分を受け容れる。

◉他人を受け容れる。(ストレングス・ファインダーで「個別化」を持っている)

○自分の特性をさらに理解し、生かす。

ちなみに

わたしはタイプ5です。

妻はタイプ6だろうなぁと思って、チェックさせたら見事タイプ6でした。

まずは身近な人と理解し合うのはよいと思います。

自分のタイプを想定する20の質問

9つのタイプごとに20の質問があり、YESの数が多いタイプが自分のタイプだろう、というわけです。

ちなみに、私は以下の数でした。

タイプ1 11個

タイプ2 10個

タイプ3 8個

タイプ4 4個

タイプ5 12個

タイプ6 10個

タイプ7 6個

タイプ8 3個

タイプ9 5個

これだけだと、1、2、5、6の可能性がありそうですね。

本書を読み進めると「どう考えてもタイプ5だな」と納得できました。

気になったところ(はじめに)

・今、人々は、会社人間だけが人生ではないことに気づき始めている。

自分の生き方、生かし方がわからない日々は、あまりに心もとないのだ。

・エニアグラムがめざすのは、あなたが、よりよく生き、あなたの能力や個性を最大限に生かすための知恵を提供すること。

・自分のよい部分と悪い部分を知り、それをすべて受け容れ、自分自身と仲良しになる実感を味わう。

さらに、他の人も受け容れることができるようになる。

結果として、人間関係の劇的な改善を体験する。

気になったところ(第1章 エニアグラムの知恵)

・誰もが、表面だけを見たのではわからない複雑さをもっている。だからこさ人間はおもしろい。

・エニアグラムは、人間の性格の多様性と共通性の両方に着目し、人間の本質には9つのタイプがあるという事実を導き出している。そして、あなたがどのタイプの本質をもっているかを知ることで、あなたの人間的な可能性を飛躍的に高めてもらうことがエニアグラムの目的と言える。

・エニアグラムは、血液型分類や占いとはまったく異なる科学的な人間学である。

・納得するタイプを見つけられない理由。

後天的な矯正は除く。

例えば大企業ではタイプ3が多く、官庁ではタイプ1と6が多いが、その多くは社内教育などでそのタイプになり切ろうとした結果である。

小さいときや若いときにどういう傾向があったかを振り返る必要がある。

→(私)最初は「うーん、そこまでして分類することに何の意味があるんだろう?」と、分類することが目的みたいになっててちょっと嫌な感じがしたのですが、「自分の本質」を知ることが大事だと後で気が付きました。

・今の段階で、あなたは半信半疑だろう。

あるいは「そんな単純な分類はありえない」と否定するかもしれない。

→(私)心を読まれた!

・しかし本書を読み進めていく中で、あなたが、自分の内面を飾ることなく、偽ることなく見つめていく労を惜しまないなら、あなたは、必ず本当の自分と巡り合い、自己実現のための多くの宝を得ることになる。

→(私)そこまで言うなら期待させてもらおう!

気になったところ(第2章 あたなを衝き動かす「囚われ」を知る)

エニアグラムでは、「悪い傾向を強める原動力」を「囚われ」と表現しています。

「囚われ」=「そのタイプが持つ短所や欠点」と読みかえるとイメージしやすいかもしれません。

・自分の「囚われ」を知ることは、本質を引き出すと同時に「囚われ」を使いこなすことを可能にする。

→(私)弱みとうまくつきあうってことですね。

・人間が活力を得る3つの中枢(センター)

①本能中枢 (タイプ8、9、1)

②感情中枢 (タイプ2、3、4)

③思考中枢 (タイプ5、6、7)

タイプ5は思考中枢を好み、本能中枢を少し使えるが、感情中枢は思考中枢で代替しようと試みる。ただし代替では十分な機能が期待できない。

気になったところ(第3章 囚われたあなたの姿を知る)

この章では、各タイプの詳細が書かれています。

これが結構当てはまって、「自分はタイプ5だわ」って納得しました。

ただ、他のタイプの一部にも「あれ?この部分当てはまるな」(私の場合はタイプ1の内容)というのがあると思います。

ちなみに、各タイプの詳細説明の中に子ども時代の経験でそのタイプになったという説明があるのですが、そうなると9タイプが均等に存在するのはおかしいのではないか?と疑問に思いました。

・タイプ5は、心理学などを学ぶことを好む傾向がある。

→(私)お、興味がある分野を言い当てられてしまった。

気になったところ(第4章 あなたは、変わることができる)

・別タイプの誇りをもつ。タイプ5ならタイプ8の攻撃的な誇りをもつことに向かうべき。タイプ8の持つ強さへの意識を高めることで、知的な「行動派」への変身が実現できる。

・人間をひとくくりにして、よりよい方向を示すことは間違いである。各タイプの本質によって向かうべき方向は異なる。ある人にとって最良のアドバイスが、別の人には最悪のものになる危険性がある。

→(私)これは「なるほどな~」って思いました。

・エニアグラでは、本来のタイプにいるときも、矢印の方向も、反対方向も、常にそのよい面が出ることを理想としている。

以下はタイプ5特化の内容です。

「こんなこと書いてあるんだ」と参考にしてください。

<タイプ5の自己変革へのアドバイス>

・「相手と接している最中は気持ちにふたをし、後でひとりになってからその交流の内容を整理する」

「周囲の目からは、くつろぎ、打ち解けているように見えるために十分に計算されたポーズをとる。しかし実際には、他者とも自分の感情とも向き合ってはいない」

などの悪い傾向に気づく必要がある。

→(私)これあるわ…

・気持ちと向き合えば、必ず傷つくと思っているが、決してそうではないことを知らなければならない。

・タイプ5にとって、準備不足や不測の事態は恐ろしいが、突発的な出来事に寛容であろうとする心構えが必要だ。

・実際の経験ではなく頭の中でシミュレーションする擬似体験で満足してしまうがちである。実感や実体験を軽視せず、重視する。

・他者と比べて欲がなさすぎる自分にも気づく必要がある。

・自分のケチさに気づくべきだ。

・ビジネスでも人間関係でも「損して得取れ」という考え方は非常に重要だ。

・諦めのよさも欠点である。

・難問から逃げ腰にならず、何回でも挑戦するチャレンジ精神の価値を再認識する必要がある。

・傍観者なタイプ5にとって、感情との向き合いや積極性を獲得するための粗治療は、自分を露出することだ。

なるべく人の集まる場所に行き、自分の意見を述べ、自分の実績を披露する。

・タイプ5は、旺盛な知識欲と分析力、そして豊かな内的世界を生来備えている。リスクを恐れず、人に積極的に働きかけ、自分の夢を活気づけることができれば、タイプ5の人生は大きく開かれるはずだ。

→(私)わりと「わかっていた」自分の特性が多いけど、例えば、

・シミュレーションだけで終わらせない

・諦めの良さは欠点でもある

などは今後の自分を見つめなおすポイントだと思いました。

気になったところ(第5章 人間関係の変革)

この章では、「他のタイプの人々とどのように交流するか」が書かれています。

・各タイプの行動パターンを知ると、その人がエニアグラムの教える通りに行動していることがわかる。今まで周囲にいた「怖い人」「苦手な人」「あきれた人」などが、人間学的な興味を提供してくれる「楽しい人」に早変わりする。

・タイプ5は、自分の仕事環境への裁量権がなくなるなら、昇進すらしたくないと考えている。

→(私)まさに!直接上司にも言ってるから「扱いにくい」と思われてるんだろうなぁ。

・色の3原色が揃えばすべての色を作り出すことができる。

人間の組織も、すべての場面に対応するためには9つの原色が必要になる。それがエニアグラムの9タイプなのである。

これから始動するプロジェクトに全タイプの人がいたとして、みんながどう関わるかを示したストーリーが書いてあります。

具体的で面白いのだけど、「あなたはタイプ○だから、この役割ね」と決めつけるのは、これはこれでうまくいかないようです。

・「違いこそ力」である。それぞれのタイプの特性が生かされるときに会社は発展し、組織は活性化される。

重要なのは、同質の人間になることでも、同じ考えをもつことでもない。さまざまに異なる個性と生き方が生かされることだ。

・タイプ特有の適性に合った人材配置をすれば、組織がうまくまわるのかと言うとそれは早計である。

各人が自己理解し、自身の長所を発揮される必要があるからである。

読書期間 2020/10/11-2020/11/07

初版発行 2004/01/21

最後までお読みいただき、本当にありがとうございます! 楽しく、読みやすいnoteになるように今後もがんばっていきます。