トークンの法的な分類について

現在、私はトークン発行を伴う新規事業を検討しているのですが、一言にトークンといっても、日本国内法においては、いくつかに分類することができ、どの分類に属するかによって遵守すべき法律も変わり、実現するハードルも大きく異なることになります。

従って、ビジネスモデルがある程度固まったら、発行するトークンが日本国内法においてどういったものに分類されるのかを確認する、ということは非常に重要です。

最終的な判断は専門家(弁護士)に判断してもらう形が必要にはなりますが、初期的な検討において、暗号資産・デジタル証券法という書籍を参考にしました。

弁護士であり、暗号資産分野に専門性を持たれる、河合健氏が著者に名を連ねており、発行するトークンが法的にどの分類になるかがフローチャートでわかりやすく記されていたりします。

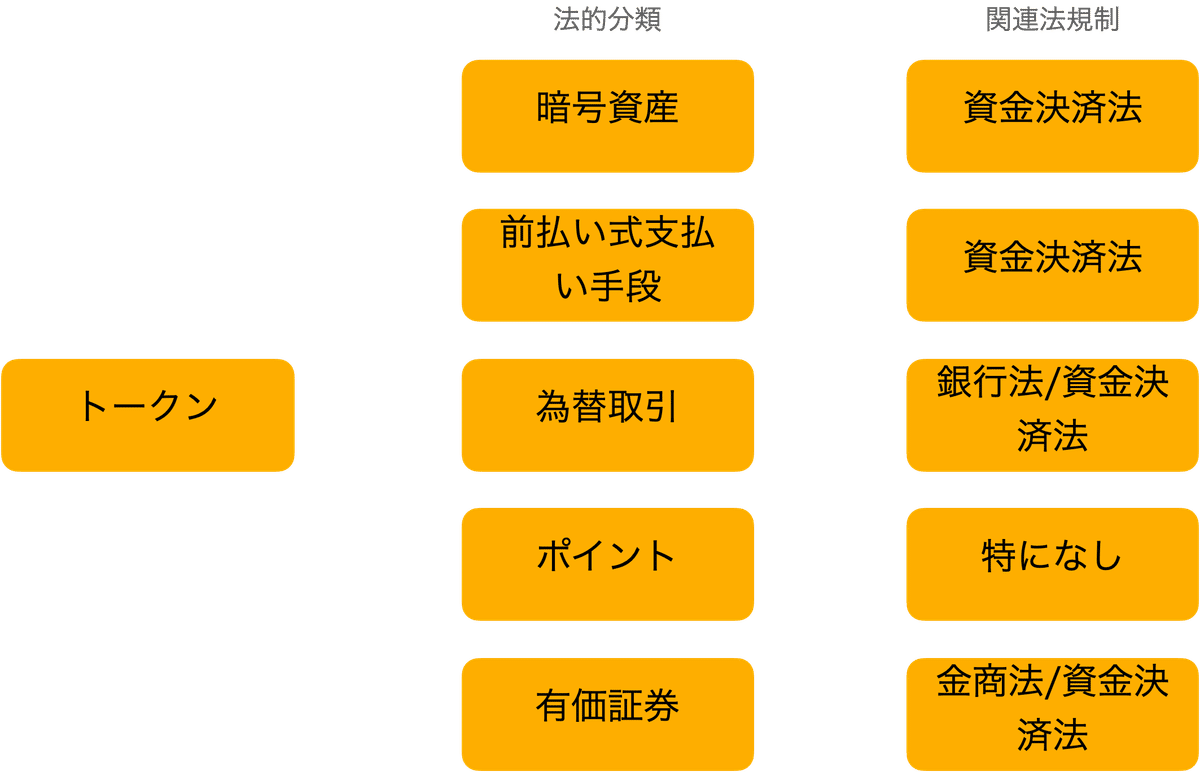

まず以下のように法的にはトークンは5つに分類され、それぞれに関連法規制が紐づいているという形になります。

実現するハードルでいうと、有価証券、暗号資産が最も高い分類で、ポイントが関連法規制な特にないということから最も低いものに該当します。

次に、発行するトークンがどの分類になるかという判断ですが、以下のフローチャートで判断できます。暗号資産とみなされるか否かのポイントは”不特定多数”という点で、例えばポイントは加盟店とユーザー間での特定多数でのやりとりであるため、ポイントとみなされるが、仮に不特定多数巻でのやりとりができるような仕組みだと暗号資産とみなされる可能性があるというわけです。

注意したいのは、ブロックチェーンを使っている=暗号資産、では全くないということです。トークンがどういった技術のもとに生成されているかはあまり関係なく、どのように機能させているか、という点が重要になります。従い、ブロックチェーンを使っていなくても暗号資産とみなされる場合もあるわけです。

繰り返しになりますが、どの分類になるかの最終判断は専門家にしてもらう必要があります。解釈が微妙なところも多々あるので、専門家でもなかなか難しい判断になるのかなと思います。

こちらの記事でご紹介したNFTについては、上記分類には含まれておらず、現時点では特に法規制はないようですが、持たせる機能によっては暗号資産とみなされる可能性はあります。

また、こちらの記事でご紹介した三井物産の暗号資産については、JVCEAに登録されている正真正銘の暗号資産のようですが、最初聞いた時は、暗号資産と広報されているが、実はそれ以外の分類、例えば為替取引の一部に属するものなのでは?と考えたりもしました。

三井物産の事例から上場企業が絡む形でも暗号資産の発行は可能であることはわかりますが、調整にはかなりの労力がかかったであろうことは想像がつきます。

何かしらトークンを発行するという事業をやるにあたっては、まずはポイントに該当するものや、最近流行りのNFTから始めるのが始めやすいのかなと考えております。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?