【ふるさとを語る】『晩成社展』十勝開拓の歴史を辿る その3 ~産業への挑戦~【歴史シリーズ】

🟥はじめに

その2はこちら

皆さんご機嫌よう☺️。地味に毎日投稿継続中です☺️。

今回はその3~産業への挑戦~をお送り致します。開拓事業を軌道に乗せるための、晩成社の不断の努力の軌跡をお届け致します。

よろしければ、お付き合いください🙇♂️。

🟥『晩成社展』の様子 その3 ~産業への挑戦~

※写真撮影の許可をいただいております。

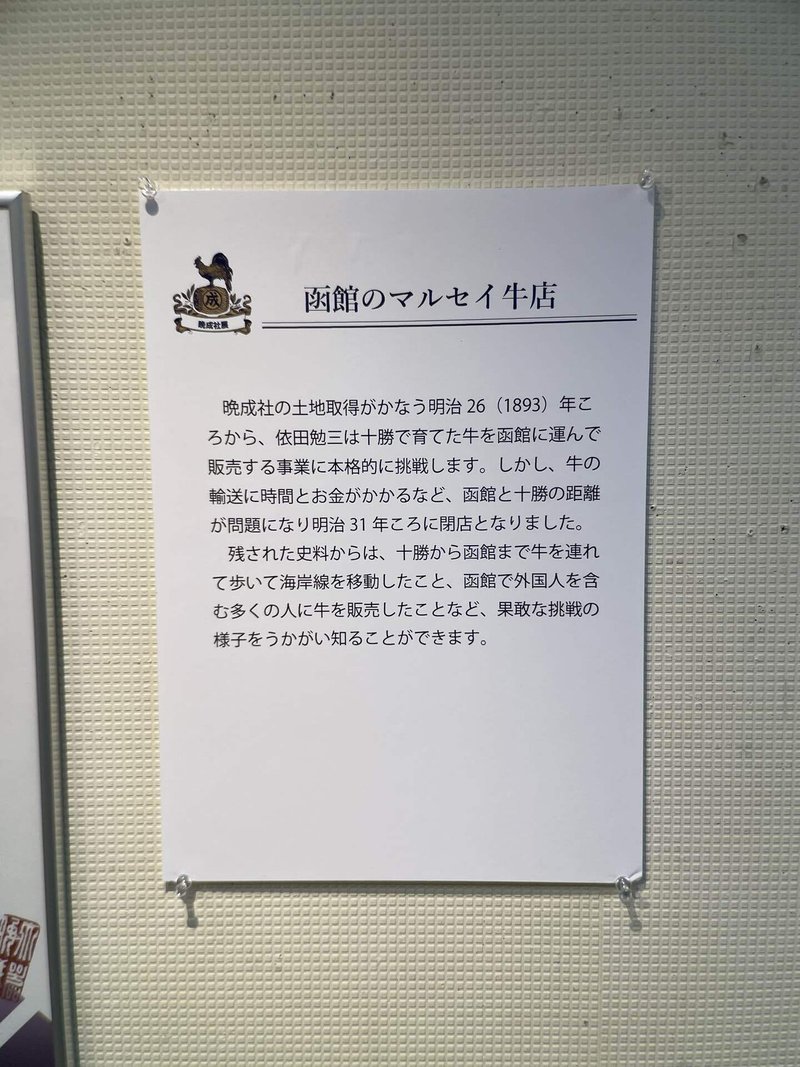

🔴牛肉店経営 ~函館での遠隔地販売~

1893年(明治26年)、土地の申請の許可を受ける事が出来た晩成社は、いよいよ「商売」を始めます。

その「商売」は広い範囲で行ったようで、函館での牛肉店経営や、北海道内に留まらず東京でもバターを販売していたようです。

しかし、当時は今のように道路が整備されておらず、当然ながら自動車もありません。非常にコストがかかるので、事業は思うように進みませんでした。

悪戦苦闘の日々を伺い知ることの出来る、貴重な史料の数々をご覧ください🙇♀️。

(※1)川渡し…橋や渡し舟の無い川で、旅人を背負ったり台に乗せたりして渡したこと。

右は、秣(まぐさ)買入帳。牛の餌になる秣の購入をまとめた史料。

その右隣りは『物品判取帳』。現代で言う所の領収書。

🔴バター事業 ~東京の有名店へ~

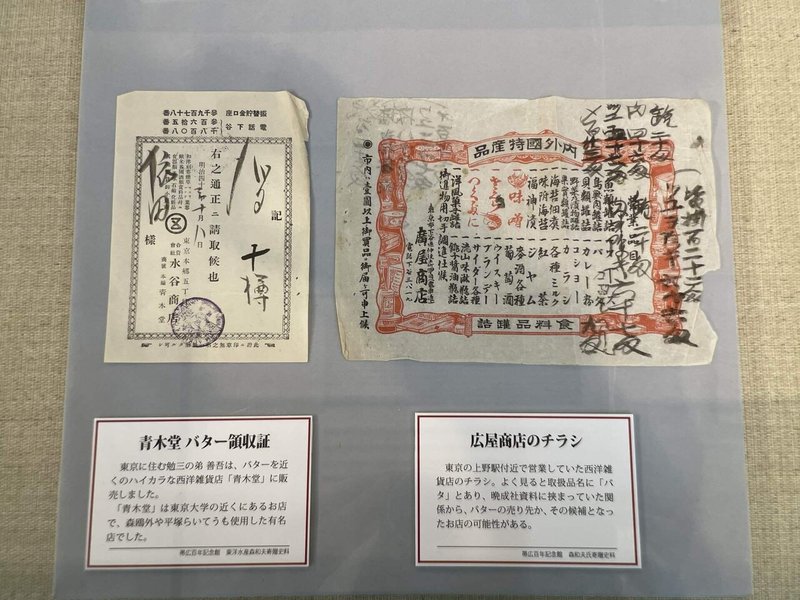

生花苗牧場で育てられた牛は、牛肉販売だけでなくバター製造にも活用されました。

そして当時は鉄道の発展がめざましく、それに目をつけた依田勉三はチャンスと捉え、バターづくりを本格化、東京へ輸送し販売しました。

その当時の様子を写した写真や、貴重な機械や史料の数々をお届け致します。

右は東京の上野駅付近で営業していた『広屋商店』のチラシ。バタという記述がある。

🔴灌漑事業 ~米づくりへの挑戦~

十勝においても、昭和後期まで米づくりを行っておりました。

現代は当時より温暖になったり、品種改良や栽培技術が進んだお陰で、北海道でも美味しいお米が食べられるようになりました。

勿論、それも先人の弛まぬ努力があったからこそ。

その、北海道における米づくり黎明期の様子を写真や史料と共にお届け致します。

🟥今回のまとめ

🔴土地の申請の許可が降りて、様々な事業に挑戦した。

🔴函館の牛肉店経営は、輸送や牛の飼料のコストがかかり、思うように進まなかった事が、史料から伺い知ることが出来た。

🔴バター事業は、東京の有名店で販売され、太客(ふときゃく)を掴み利益をあげることが出来た。

🔴水田事業にあたって必要な図面や、当時流行したノウハウがわかり、北海道の米づくりの黎明期が垣間見えた。

🟥最後に

如何でしたでしょうか?

今回は、晩成社がチャレンジした数々の事業をご紹介致しました。

何に挑戦するにしても、最初期は試行錯誤、悪戦苦闘の日々が続きます。

その上、ほとんど未開の地からの挑戦なのだから、その大変さは今の時代からは考えられないものがあったと思います。

それでもめげずに、挑み続けた晩成社の方々に最大限の敬意を表します。

その晩成社の挑戦の気概を、筆者にも分けさせて貰いますよ🔥。明日も頑張るぞ✊✨。

次回は、その4 ~事業の展開~をお送り致します。お楽しみに☺️。

それでは、今日はこの辺で🤗。

また会いましょう☺️。

その4はこちら

⏩とらねこの共同マガジンに参加させていただいております‼️⏪

⏬ひまじん33ごう🐹|十勝のnoterってどんな人?

⏬筆者の地元・十勝を紹介する、ふるさとを語るシリーズです

⏬Twitterもやってます!大した事やってないですけど💦

よろしければ、サポートをお願いいたします!筆者のブログをより良くするためだけに使わせていただきます!