【ふるさとを語る】『晩成社展』十勝の歴史を辿る その4 ~事業の展開~【歴史シリーズ】

🟥はじめに

その3はこちら

皆さんご機嫌よう☺️。まだまだ暑いですね。

前回は、いよいよ土地の申請の許可が出て、産業への挑戦を始める所までご紹介致しました。

今回は、その事業がどのように展開されていったか?のお話となります。

一体、晩成社の方々はどのような業務システムのもと働いていたのでしょうか?

今日の食料基地・十勝に至るまでの、黎明期の人々の軌跡をご覧ください🙇♀️。

それでは、行って参りましょう!

🟥『晩成社展』の様子 その4 ~事業の展開~

※写真撮影の許可をいただいております。

🔴晩成社の業務システムとは

事業の展開にあたり、当然の事ながら開拓事業を依田勉三たった一人で全てをこなせるわけではないので、配下に会社の仕事を担当する事務職員の方々がいらしたわけですね。

また、事務職員の方々だけでなく、農場や牧場で働く農家の方々もいらっしゃったわけです。

こちらでは、晩成社の業務システムを伺い知ることの出来る事務職員の方々の記録や、仕事の様子などの史料の数々をお届け致します。

しかし、それはあくまで現代の基準から見たもので、当時、それも軌道に乗っていたとは言い難い開拓事業という事を考えると、かなり良い待遇だったと言えるのでは。

右は税務署若しくは登記所とやりとりした文書をまとめた史料『税務署登記所諸願届綴』。

右は1914年(大正3年)に送ったり届いたりした手紙の写しが綴じられている。

🔴土地の売却

十勝・帯広に入植以来、果敢にも様々な開拓事業に挑戦して来た晩成社。

しかし、世の中というものは何をするにしてもお金がかかってしまうもの。開拓事業が軌道に乗らずに、負債は年を追うごとに膨らんでいきました。

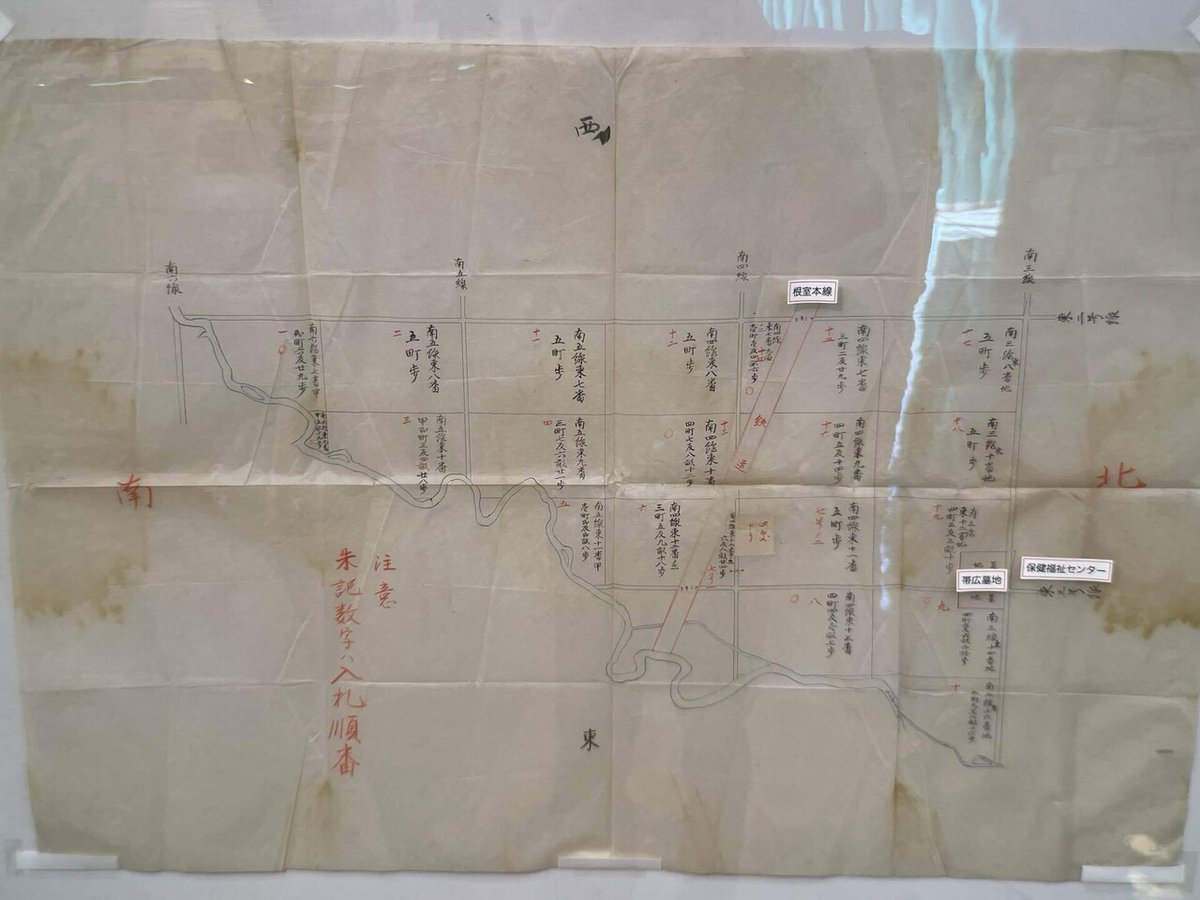

膨らんでしまった負債を返済する必要性に駆られた晩成社は、土地を売却する事を決意します。

こちらでは、その当時、どのように土地が売却されたかが分かる史料をご案内致します。

🔴依田勉三の死-

様々な事業に挑戦し、いずれも十勝に根付く産業となったものの、経営が上手く行かなかった晩成社は、1916年(大正5年)に売買(今の帯広市南東部)等の売却を持って活動を事実上休止しました。

ようやく十勝・帯広の人々の暮らしが安定し始めてきた大正の終わりごろの1925年(大正14年)に、依田勉三は中風症に倒れます。

勉三の看病をしていた妻・リクが9月に亡くなり、12月12日に帯広市西2条10丁目の自宅で息を引き取りました。享年73歳でした。

勉三は死の間際、「晩成社には何も残らん。しかし、十勝野には…」と述懐したといいます。

そして、1932年(昭和7年)、晩成社は解散しました。

🟥今回のまとめ

🔴様々な業務日誌や史料から、晩成社の給与や業務システムの一端を知る事が出来、現代の基準から言えばかなり過酷な条件下で働いていた事が分かった。

🔴負債を返済するために、土地の開放や売却を行うも、完済するまでには至らなかった。

🔴晩成社のリーダーの依田勉三は病に倒れ、他の開拓メンバーの後を追うように亡くなった。

🟥最後に

如何でしたでしょうか?

次回は、いよいよ『晩成社展』のラスト、その5 ~語り継がれる晩成社・依田勉三~をお送り致します。

十勝・帯広の人々の暮らしが安定し始めた大正時代、地元がどんな場所なのかを振り返り、文化を育もうという機運が生まれました。

その中で注目されたのが依田勉三でした。後世の人々は、一体どのような形で、依田勉三を語り継いでいったのでしょうか?

投稿は早ければ明日、遅くとも明後日13日の予定です。

それでは、今日はこの辺で🤗。

また会いましょう☺️。

その5(最終回)はこちら

⏩とらねこの共同マガジンに参加させていただいております‼️⏪

⏬ひまじん33ごう🐹|十勝のnoterってどんな人?

⏬筆者の地元・十勝を紹介する、ふるさとを語るシリーズです

⏬Twitterもやってます!大した事やってないですけど💦

この記事が参加している募集

よろしければ、サポートをお願いいたします!筆者のブログをより良くするためだけに使わせていただきます!