未来を見据えた人事政策ー若者のニーズに応える企業の役割(金間大介さん)

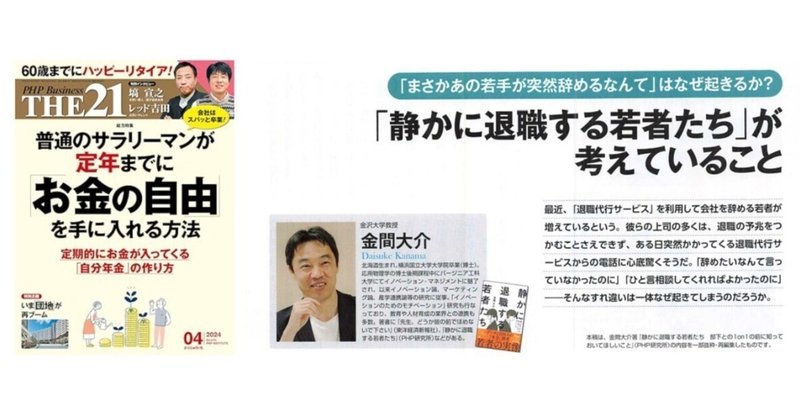

The21 2024年4月号「普通のサラリーマンが定年までに「お金の自由」を手に入れる方法」の中で、金沢大学教授の金間大介さんの「「静かに退職する若者たち」が考えていること」の記事は、自身の人事の立場からも大変突き刺さるものでした。

若者が会社を辞める理由としては、以下の4つが挙げられるとのことです。まず1つ目は、「想定と現実のギャップ」です。多くの若者が仕事を始める際には、「普通の職場環境」「普通の待遇」「普通の上司」といった平均的な条件を想定しています。しかし、実際には「理不尽な職場環境」「不公平な待遇」「意味不明な上司」など、期待とは異なる環境に直面することが「普通」であるため、このギャップに直面した若者は失望し、職を辞めることを選択します。

2つ目の理由は、「ゆるブラック企業」での成長の機会がないことです。日本企業は残業の削減やハラスメント対策の強化など、職場環境を改善してきましたが、それにより若者が成長できる機会が減少してしまったと感じています。若手社員に与えられる仕事が単純作業に限られてしまうと、新たな知識やスキルを獲得する機会が失われ、一部の若者はこれに不安を感じます。

3つ目は、「配属が希望通りにならない」ことに対する反応です。過去にも配属が希望通りにならないことはありましたが、現代の若者はこのような状況に対して異なるリアクションを示します。企業側が配属の決定過程を詳しく説明し、その理由を納得してもらう必要がありますが、そうした努力にもかかわらず、最終的には退職を選択する若者がいます。

4つ目は、「自分の成長やスキル向上の機会を会社が提供してくれることへの期待」です。若者は会社や上司から能力開発の機会を「仕組み」として提供されるべきだと考えており、そうでない場合は不満を感じるようになっています。

若者にとっての理想の上司像には、仕事について丁寧に教え、若者の意見や要望に積極的に耳を傾け、行動する人物が含まれます。若者は能力開発やキャリア成長のための具体的なアドバイスや支援を求めており、単に監督されるだけでなく、共に成長していける関係を望んでいます。

若者の「いい子症候群」とは、表面上は協調性があり、積極的に見えるものの、実際には本音を明かさず、自分の意見や質問を控える行動特性です。この背後には、自己表現に対する不安や、平均的な存在であることの安心感、そして「唯一無二の存在」として認識されたいという矛盾する欲求が隠されています。

このように、現代の若者は、職場環境や成長の機会、上司との関係性に対して独自の期待や価値観を持っています。彼らの心理特性や行動特性を理解し、それに応えることができる企業や上司であれば、若者との良好な関係を築き、彼らの能力を最大限に引き出すことが可能になります。そのためには、若者の価値観やニーズに耳を傾け、彼らが求める成長の機会を提供し、彼らの意見や要望に対して積極的に対応することが重要です。また、彼らの独自性を認め、個々の能力や才能を伸ばすためのサポートを行うことも、若者が職場に留まり、活躍するための鍵となります。

具体的な人事施策の検討

上記のような状況、かなり難しい状況といえます。では人事としてはどんな具体的対策を検討すればよいでしょうか。

リアルな職場体験の提供

職場のリアルな体験を提供することは、若手社員が企業文化や仕事の実態を深く理解する上で非常に有効です。インターンシップや職場体験など、実際の業務に触れる機会を増やすことで、学生や求職者は自身が望むキャリアや職場環境についての理解を深めることができます。また、仮想現実(VR)技術を活用した職場体験は、地理的な制約を超えて、より多くの候補者に企業を体験してもらう手段として注目されています。これにより、入社前から期待値を調整し、入社後のギャップ感を最小限に抑えることが可能となります。

成長支援の体制強化

個々の社員の成長を支援するためには、定期的なフィードバック、個別のキャリアプランニング、そしてメンターシッププログラムの充実が欠かせません。特にメンターシップにおいては、メンターとメンティーの関係性を最適化することが重要であり、双方の興味や専門性に基づいたマッチングが成長の鍵を握ります。また、多角的な視点からの評価とアドバイスを提供することで、社員自身が自己の強みや改善点を正確に認識し、自己成長のためのアクションプランを立てやすくなります。

キャリア支援と透明性の確保

キャリアパスの明確化と多様化は、社員が自身のキャリアを積極的に形成していくための基盤となります。企業は、管理職、専門職、プロジェクトリーダーなど、多様なキャリアパスを設定し、それぞれのパスに必要なスキルセットや経験を明確にする必要があります。これにより、社員は自身の興味や能力に合ったキャリアを選択し、目指すべき目標に向けて努力することができます。また、配属や昇進のプロセスの透明性を高めることで、社員のモチベーションと公平感を維持し、組織全体のエンゲージメントを向上させることが可能です。

多様な働き方の受容

現代の労働市場では、柔軟な働き方がますます重要になっています。フレキシブルな勤務時間、リモートワーク、副業の許可など、社員が自身のライフスタイルやキャリア目標に合わせて働き方を選択できる環境を整備することが求められています。これにより、ワークライフバランスの実現だけでなく、多様な経験を通じたスキルアップやキャリア形成を支援することができます。また、育児や介護など、個々の社員が直面するライフステージの変化に対応するための支援策を提供することで、長期的なキャリア継続を促し、企業の人材流出を防ぐことにもつながります。

施策を成功させるためには、社員一人ひとりのニーズに耳を傾け、柔軟かつ創造的なアプローチを取ることが不可欠です。会社の一方的なメッセージでは通用しないでしょう。これらの対応策を通じて、企業は多様な才能を引き寄せ、育成し、組織全体の持続可能な成長と競争力の向上に貢献することが期待されます。

現代の若者が職場を離れる理由について深く考える瞬間を捉えています。複雑な図表を前に立ち、若者は仕事の現実と期待のギャップ、成長の機会不足、配属の不一致、スキル向上の機会への期待など、多くの課題に直面していることを理解しています。背景に映し出された企業のシルエットは、職場環境を象徴しており、若者が抱える心理的、感情的な側面に焦点を当てています。この場面は、若者が直面する職場の課題に対する理解と共感を深めるための一助となるでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?