SDGsから考察する「マグロ」の研究レポートその1

はじめに

私は以前、ものすごく血なまぐさくてまずい

「マグロもどき」を食べて以来、あまりマグロは食べない方でした。

しかし、その後大間や戸井、松前といった

津軽海峡でとれた近海本マグロを食べてから、

美味いマグロはやはり美味い。

そう感じるようになりました。

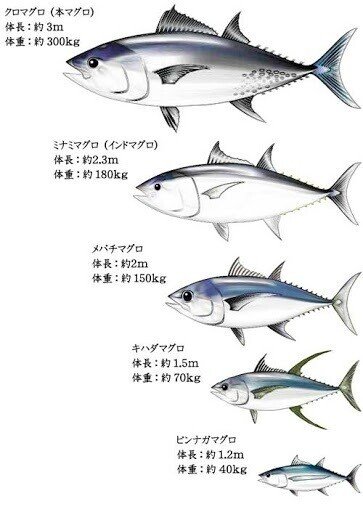

しかしながら、日本近海の本マグロと呼ばれる「クロマグロ」は

絶滅危惧種に入るか入らないかという瀬戸際に立っています。

どの水産資源もそうですが、資源保護という観点も忘れず、

乱獲に走ることのないようにしたいものですね。

さて、このマグロのうまさは、実はいくつもの重なりがあって、

美味くもまずくもなるんだそうです。

また、同じ海なのに、なんで産地でブランドが違うのか、

調べてみたら深いのなんの・・・。

そのマグロ研究(笑)の成果を

何回かに分けて、レポートしてみます。

まずクロマグロの生態とは

日本近海でとれる「クロマグロ(本マグロ)」は、

台湾付近で生まれ、黒潮と対馬海流に乗って北上する「回遊魚」です。

その回遊域は実に1万キロにもおよびます。

体形は水の抵抗を最小限にする究極の流線形。

最高時速150キロで泳げるそうです。

普段でも50~60キロで泳ぎ続けるクロマグロは、

それだけの力を維持するために、

常にエサを食べ続けていなければなりません。

夜も眠りながら泳いでいます。

泳ぐのを止めるとえら呼吸できなくなり

窒息してしまうのだそうです。

クロマグロの回遊コースは、

この餌になるイカや青魚とほぼ重なり、

どんな餌を多く食べたかによってその味も違うのだそうです。

マグロの味は「えさ」で決まる?

津軽海峡のクロマグロは、このどちらの餌もも豊富にあるため、

味のうまさが違うという事なのだそうです。

一般的に言われているのは、

サンマなどの青魚を多く食べたマグロは脂がのっており、

反対にイカを多く食べたマグロは味がさわやかで、

旨みがあると言われています。

ですが、マグロ自身にそれを聞くわけもいかないので、

獲ってみなければわからないというのが本当でしょう。

いずれにしろ、台湾付近から餌をどんどん食いまくってやってくる

クロマグロですから、津軽海峡に来た時には、

もうそれは素材的に美味いマグロになっているのは必定ですし、

海峡近海のイカやサンマはもうそれだけでも美味ですから、

それをわれわれより早く食いまくっているマグロが、

美味くないわけがありません。

マグロには、その回遊の方向で、

上りマグロと下りマグロとに別れます。

つまり、水温の変化によりマグロは移動しますので、

春先から初夏にかけては上りマグロが日本海沿岸で獲れます。

逆に、秋口から1月にかけては水温が下がってくるので、

南下していく下りマグロが獲れるようになります。

一方津軽海峡では、水温が16度以下になると

とたんに獲れなくなるそうです。

理由としては、餌になるイカが

極端に少なくなるからだと言われています。

津軽海峡のマグロ漁

津軽海峡のクロマグロ漁は、昔から「大間漁協」が

一本釣り漁法で有名です。

ちょうど旨さの旬とクロマグロ漁の最盛期には、

豊満な魚体に詰まる旨みと、100キロから200キロクラスの

巨大マグロを豪快な一本釣りで釣り上げる伝説と共に

「大間マグロ」ブランドとして最高級品と評価されてきました。

平成5年7月に、北海道南西沖地震以来、

北海道近海のマグロ漁場にちょっとした変化が起きました。

地震との因果関係はわかっていませんが、

今まで主漁場の北海道日本海側焼尻・天売、

そして小樽、余市沖のマグロ漁場の漁穫が極端に激減、

代わりに主漁場が津軽海峡から噴火湾へと移動していきました。

大間の対岸の「戸井漁協」は、

この地震後に移動した主漁場において

クロマグロ漁に本格的に参入してきたというわけです。

戸井漁協は、和歌山県勝浦の漁師が持っていた

「延縄漁」の技術を積極的に取り入れました。

さらには大型の延縄漁船を使い、それに載せた最新設備によって、

船上で直ちに処理し、その鮮度保持に定評をうけ、

最旬期のクロマグロにさらに付加価値をつけることに成功しました。

この事によって、今では大間と1,2を競うブランド

「戸井マグロ」に成長させました。

マグロのブランドは、「技術の価値」

今、ここで出てきた一本釣漁と延縄漁ですが、

マグロ漁にはいろいろな漁法があります。

それぞれに長所はありますが、実は餌の他に、

こういった漁法やその後の後処理の方が

マグロの品質を決めると言っても言いすぎではありません。

この「後処理」と「流通技術」にこそ、

それぞれの漁師や漁協の工夫があり、

「ブランド」としての違いを決定することになります。

私たちは、魚と言えば、「鮮魚」というくらいですから、

ぴちぴち動いている方が新鮮で美味いと考えがちです。

ところがマグロのような回遊魚などは特にそうですが、

暴れると、その筋力エネルギーは半端じゃありませんから、

魚体が熱を持ってきますし、暴れることにより傷がついてしまいます。

マグロの場合、暴れたり、保存水温が高かったりすると

体温が上がってしまい、赤身がお湯を通したように白っぽくなってきます。

この現象を「ヤケ」といい、品質の評価が下がってしまうばかりか、

味も落ちてしまいます。

この後処理については後に述べることにしましょう。

これはマグロ漁の方法によって、大きく変わるからです。

それでは、次回はマグロ漁の種類を具体的に紹介しましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?