わたしの映画日記(2022年4月16日〜4月22日)

4/16

『麻希のいる世界』 塩田明彦 2022年 日本(シネモンドにて上映)

重い持病を抱える女子高生・由希が同じ学校に通う嫌われ者の麻希と出会う。ひとりグランドで弁当を食べ、バイト先を転々と変える麻希を追いかける。追う側の恋愛感情にも似た執着と、追われる側の恐ろしいほどの素っ気なさ。麻希の音楽の才能に惚れ込んだ由希は軽音楽部への入部を試みる。しかし麻希の悪い噂が原因で部員たちから入部拒否を突きつけられる。感情的になった由希は入部をかけたバンド対決を申し出る。こうして演奏会に向けてのメンバー集めと練習の日々が始まる。

どう考えても爽やかな学園映画としか思えないプロット。しかしこの映画は中盤から悪夢のような展開を見せる。日髙麻鈴が演じる麻希は人たらしでありながら恐ろしいほど冷酷な側面を持つ。学校中に知れ渡る彼女の男グセの悪さは、世間知らずの由希も巻き込んで直視するのがはばかられる様相を見せる。麻希のもたらす悪い空気は由希の家族までに及び最悪の結末を迎える。そして由希の生きた証は映画タイトルの『麻希のいる世界』であることがはっきり示される。

錯覚かもしれないが登場人物が声を荒げるシーンでは高音が意図的に強調されているように感じた。演奏される向井秀徳の楽曲のギターの高音とあいまって、物語そのものが持つ鋭さが耳に刺さるようだった。元さくら学院メンバーの二人が主演と聞けば甘ったるい映画を想像するかもしれないが、逆にこの映画そのものが持つ毒々しさや鋭さにすっかり参ってしまった。

4/18

『逆噴射家族』 石井聰亙 1984年 日本(U-NEXT)

一軒家に引っ越してきた4人家族が主人公。憧れのマイホームに期待で夢を膨らませながらの新生活が始まる。暮らしぶりが落ち着いてきた頃に植木等が演じるくせの強いお年寄りが転がり込んでくる。長男の家で居場所がなくなったため次男一家を頼ってきたのだ。昼夜を問わずどんちゃん騒ぎを繰り広げるお年寄りに受験生の息子は怒り心頭。しかし厄介払いするわけにも行かず一家は追い込まれていく。そして家族の大黒柱が発狂する。家族全員を家に閉じ込めて殺虫剤を飲ませようとする。心中に失敗した一家は家族総出の戦争へともつれ込む。血も涙もない破壊と暴力の末にマイホームは崩壊する。

この映画はとにかくキャストの豪華さに目をみはる。父親(小林克也)・母親(倍賞千恵子)・息子(有薗 芳記)・娘(工藤夕貴)・祖父(植木等)。とりわけ全面戦争が始まってからの日本兵に扮した植木等には鬼気迫るものがある。レオタード姿の工藤夕貴(恐らく当時小学生)に亀甲縛りを施し日本刀を突きつける。現代なら絶対にアウトな表現に違いない。脚本を小林よしのりが手掛けていると聞いて悪趣味ぶりに腑に落ちた。

4/19

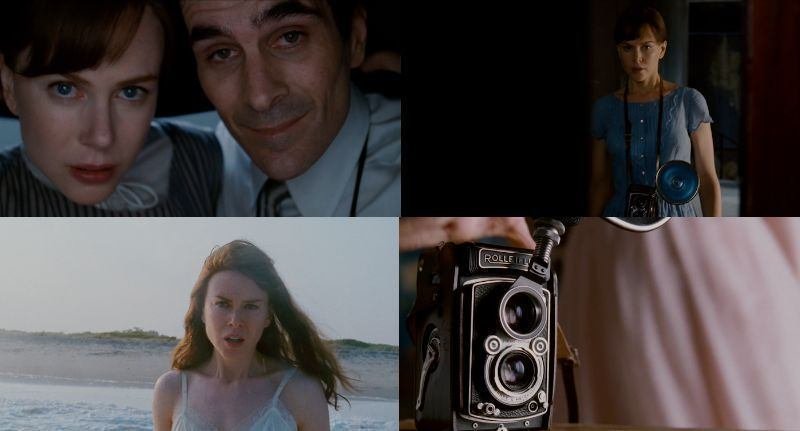

『毛皮のエロス/ダイアン・アーバス 幻想のポートレイト』 スティーヴン・シャインバーグ 2007年 アメリカ(U-NEXT)

舞台は1950年代のニューヨーク。ファッション広告を手掛ける夫の助手を務める女性が主人公。豪勢できらびやかな業界に身を置きながらも心ここにあらずの表情を見せる。窓越しに見かけた覆面姿の新しい隣人に惹かれてマンションの上階へいざなわれる。住人の男の手ほどきでフリークスと呼ばれる小人、巨人、両性具有者、身体障害者と親しくなる。彼らとの交流を通して自分の撮りたいテーマを見つけた主人公は、家族を後にして写真家としての道を歩み始める。

ニコール・キッドマンが演じた実在の写真家はダイアン・アーバス。しかし映画冒頭で「この物語はフィクションである」との但し書きがある。どちらかというと既婚女性が大人向けファンタジーの世界に迷い込む物語といったところだろうか。「エロス」という言葉が目を引くが原題には全くその要素がない。確かに「脱ぐシーン」が登場するが、その見せ方からしてニコール・キッドマンが制作サイドと結んだ契約条件がはっきりと読み取れる。官能系というよりもアートハウス系の作品であることは間違いない。(Twitterで推薦してくださった方、ありがとうございました。)

4/20

『Incident by a Bank』 Ruben Östlund 2010年 スウェーデン(MUBI)

何の変哲もないスウェーデンの街角。建物を引きで捉えたカメラが行き交う通行人を映し出す。静寂を破るのはスクーターで乗り付けた二人組。ヘルメットを取らずに建物に駆け込んでいく。鳴り響く銃声と叫び声で今まさに銀行強盗が起きていることが示される。強盗が押し入ったのは現金の保管されていない棟だったようで、そこから飛び出して正面玄関と思われるドアへと駆け込む。通りすがりの老人が事態を察知してスクーターをひっくり返すが、危うく強盗の返り討ちに遭いそうになる。再び鳴り響く銃声と叫び声。強盗は現金を抱えて逃亡しようとするが、片方が警官によって取り押さえられる。騒然とする街角で立ちすくむものもいれば、スマホで必死に撮影するものもいる。そして静寂が戻ってくる。

たった12分の短編作品。90人以上の出演者がワンカットで犯罪現場を演じてみせる。『カメラを止めるな!』を連想させるアイデア作。2006年にストックホルムで実際に起きた強盗事件を題材にしているそうだ。銀行強盗を描こうとすると建物の中で起きているドラマに目が行きがちだが、どっしり構えた建物を外から映すことで中で起きていることへの想像力をかきたてる。過程ではなく結果しか見えないのが逆に面白かった。

『Ribbon』 のん 2022年 日本(U-NEXT)

コロナウィルス感染症の流行でキャンパスが閉鎖されることになった芸術大学。主人公の女子大生は自分の描いた絵を抱えて自宅を目指す。一方で家に持ち帰れないほど大型の作品を手掛ける学生たちもいる。彼らは泣く泣く作品を解体する。すっかり創作意欲を失った主人公はクセの強い家族の来訪に一喜一憂しながらもコロナ禍の日常を生き延びる。

公園で見かけた見覚えのある青年や創作の機会を失った同級生との交流を通して、再び創作意欲を取り戻し卒業制作を完成させる。失望で始まり希望で終わる青春映画。芸術が不要不急とされる時代に、たったひとりの褒め言葉で息を吹き返す。コロナ禍の学生生活を描いた映画として今後高く評価される予感がする。のん監督の続編に期待したい。

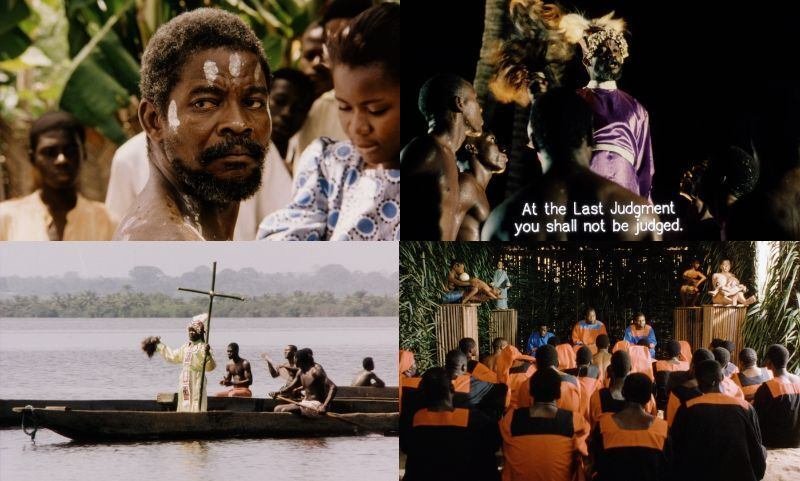

『In The Name of Christ』 Roger Gnoan M'Bala 1993年 コートジボワール

西アフリカの小さな村に暮らす豚飼いが主人公。村人から虐げられてきた男が精霊のお告げで激しく痙攣する。正気を取り戻すと”キリストのいとこ”を名乗りだす。木の枝を重ねた十字架を掲げて村の真ん中で演説する男のもとに群衆が集まる。キリストの言葉を引用したファナティックな演説に集まった人々は半信半疑。しかし目の前で奇跡(らしきもの)を見せられて状況は一変する。信者が膨れ上がりあっという間に組織宗教ができあがる。豚飼いの男は教祖として君臨し既婚者を自分の妻として迎え入れやりたい放題。先鋭化した教団の行く末に男は”キリストの復活”を再現しようとする。ポストコロニアルの西アフリカやキリスト教の土着化をデフォルメして描く1993年の作品。

4/21-22

仕事の疲れで早く寝てしまったので映画なしです。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?