松本盆地は、昔、湖だった...のか? (2)

松本地域に伝わる泉小太郎という民話には、昔、松本盆地一帯は湖であったけれど、泉小太郎とその母の犀竜が岩を割り、湖の水を抜くことで人が住める土地にした、というお話があります。

そんなことが本当にあったんだろうか、ということで、前回は湖があったことを伺わせる地名や岩をチェックしました。

今回は、前回の地名などとの整合をみつつ、実際にどれくらいの大きさになるのかを確認してみたいと思います。

湖水面の標高

湖の大きさを考えるのに、手始めに湖水面がどこにあったかを考えてみます。その取っ掛かりとして、前回検討した「舟が着いた」という地名の標高がどれくらいになるのかを調べてみました。

明科町七貴上押野「舟窪」: 600m

穂高町牧: 630m

明科町光白牧: 800m

松本市入山辺「舟付」: 730m

最大で200mの標高差があり、この条件を満たす湖水面は、現実にはありえません。やはり口伝や伝承をそのまま現実に落とし込むには無理がありそうです。

そこで、別な視点から考えてみます。

松本市域では、縄文時代晩期の遺跡が標高650mあたりにみられ、弥生時代後期頃から、標高600m以下にもみられるようになります。

また、安曇野市域の縄文時代の遺跡も、標高650mあたりにあることから、ひとまず湖水面の標高を600mとしておこうと思います。

なぜ、縄文時代の遺跡の標高を参考にするのかというと、ひとつは、偶然ですが伝承の対象地域の標高と近いからです。ただし、この伝説が縄文時代から始まると確定的に言うことができませんから、恣意的な理由付けとも言えます。

理由のもうひとつは、伝承になるならば、どの時代であれ、それを実際に見た人がいないといけないと思うからです。人がいない時代のことをどうして語ることができるでしょうか。

こちらの理由も、実際に湖を見ていなくても想像で話を作れるわけで、確固たる理由にはなりえません。

いずれにしても、伝承や伝説である以上、ある程度曖昧な部分が残るということを再度確認したということで、ひとまず話を進めましょう。

湖の大きさ

それでは、湖水面が600mだったとした場合の湖の大きさを地図で見てみます。

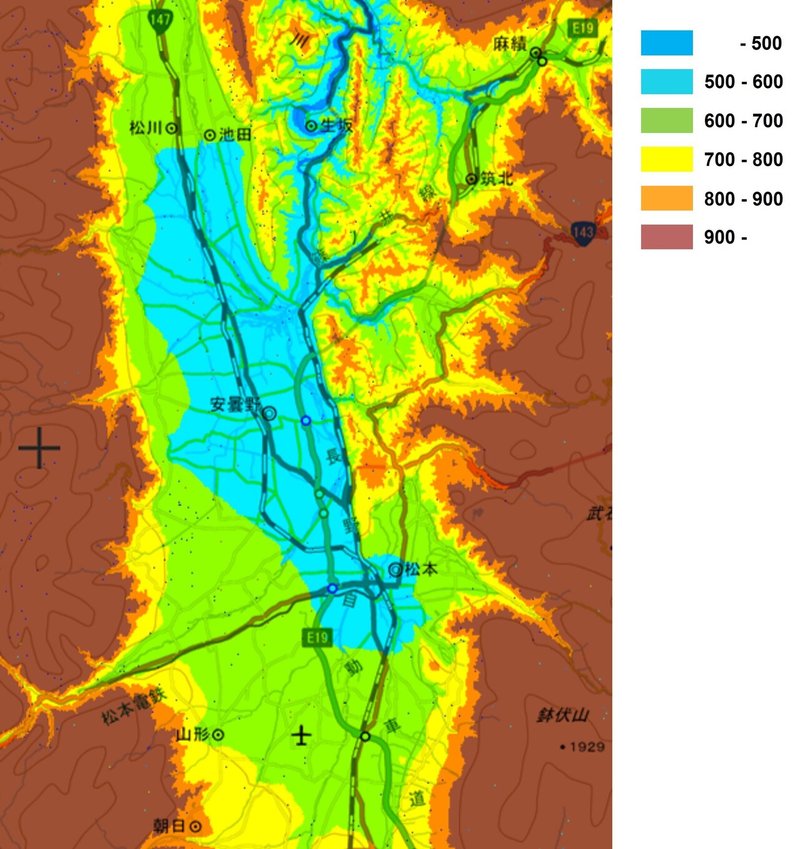

松本~安曇野一円 (国土地理院地図より)

地図中で水色、青色が湖となるところ、黄緑、黄色、茶色が陸地の部分です。松本駅前から市街地、安曇野市、池田町の一部にかけてが水没するという、かなり広大な湖が出現しました。

地図上の北端、犀川が屈曲しているあたりが山清路で、犀竜と小太郎が滝を割ったといわれる辺りになります。

そして、明科町七貴上押野の「舟窪」や穂高町牧といったあたりは、当然ながら湖畔になります。松本市入山辺「舟付」は、松本市街地から南東方向に伸びる谷にあるので、湖からは少し離れています。

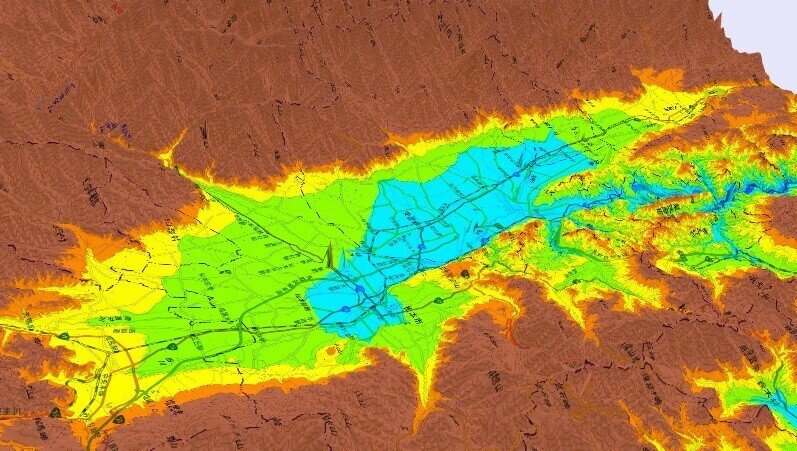

本記事の見出し画像と近いアングルで見た場合。

標高の色凡例は先の画像と同じ。高さ方向は2.5倍に拡大してある。

(国土地理院地図より)

南北に約25km、東西に広いところで約8km、面積はざっと160km²になります。

面積で比較すると、第2位の霞ヶ浦(220km²)と第3位のサロマ湖(151.59km²)の間に入り込む大きさです。めちゃくちゃでかい。

まとめ

さて、今回の記事を改めて整理します。

1. 標高600mに湖水面があったとすると、日本の湖面積で第3位になるくらいの巨大湖であったことが分かりました。

2. 標高600mに湖水面を設定した理由は、縄文時代の遺跡の分布する標高と「舟」に関連する地名との標高が近いためです。

3. また、伝承になるのであれば、実際に巨大湖を見た人達がいるはずで、それを縄文時代(あるいはもっと前かも)の人達と仮定しました。

ただし、記事中に書きましたが、2と3を理由に湖があったとするのは、やや根拠に乏しいと言わざるをえません。

そこで、次回はそこのところをもう少し深堀りしてみようと思います。

この巨大な湖が史実だったとすれば、いつ頃にあったと想定するのがいいでしょうか。伝承だけでなく、科学的な(地質的な)裏付け等はないでしょうか。

つづきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?