食い込み作用の検証【ばね座金の功罪 part4/6】

4-1.食い込み作用 とは

「ばね座金は端部が座面に食い込むことでゆるみ回転を防ぐ」と言われることがある。これを食い込み作用と呼ぶ。

4-2.ばね座金の使われ方

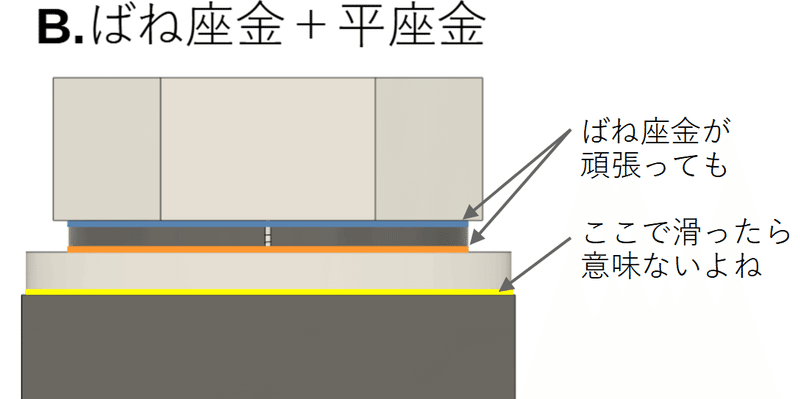

ばね座金の使われ方として A.ばね座金単体 で使用する場合、B.ばね座金と平座金を併用する場合、A, B 2パターンある。

一般的には、B.ばね座金+平座金の組み合わせで使用される場合が多い。しかし、Bの使い方では平座金と被締結物の間でゆるみが発生する可能性がある。ゆるみ止め効果を考える場合、A.ばね座金単体の使われ方のみを考えるべきだ。

4-3.食い込み作用は機能しているか

硬度が異なるワッシャを試験機側に接着したうえでゆるみ試験を実施した後の写真が下図だ。ばね座金が食い込んだ跡がワッシャ表面に見られる。実際の使われ方でも下図(b)(c)のように、座金やナット、ボルト座面にばね座金の外周、内周による傷が1条または2条生成されていることがある。

また、切れ目の向きによって、ゆるみづらさが変化することをPart2/6, 2-4項で紹介した。振動方向と切れ目の方向が一致しているときはゆるみ止め効果が小さく、振動方向と切れ目が直交しているときはゆるみ止め効果が大きい。したがって、ばね座金の角が食い込むことでゆるみ止め効果が発生していると考えるほうが自然だ。

引用:角谷 治彦, 瀬良 雅也, 坂本 博夫, ばね座金を用いたボルト締結部の設計指針の検討, 設計工学・システム部門講演会講演論文集, 2018, 2018.28 巻 [2]

これら実際の現象、およびゆるみ試験結果から食い込み作用は存在すると考えられる。

しかし、ゆるみ試験結果を取りまとめたpart2/6では、ばね座金のゆるみ止め性能は平座金と同等以下であると論じた。また、FEMシミュレーション結果では角部を起点とした回転によって、むしろゆるみを助長するとの結果もある。[3] 次は結局、食い込み作用にゆるみ止め効果があるのかないのかについて議論していく。

4-3.潤滑状態

4-3-1.潤滑状態

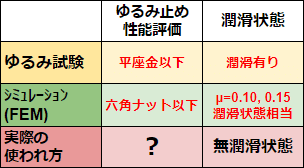

ゆるみ試験では潤滑油、ないし固体潤滑剤が使用される。締付けを安定させ、実験結果のバラつきを抑える効果があるためだ。

先述のシミュレーション[3] は摩擦係数μ= 0.10, 0.15の2条件で行われている。そして座面の摩擦係数は文献値をまとめるとこのような値になる。

オイル・グリス潤滑: μ=0.1~0.2

無潤滑・乾燥状態 : μ=0.2~0.6

※文献値を整理したもの。[5], [6], [7], [8], [9]

よってシミュレーションは潤滑状態に相当すると考えてよい。解析結果とゆるみ試験結果を比較検証するために同じ潤滑状態を想定したと考えられる。

しかし一般的に機械組み立てでは、重要管理箇所を除き潤滑油は使用されず無潤滑状態が一般的だ。この潤滑状態の違いはどのように影響するのか。

4-3-2.潤滑状態が与える影響

潤滑の有無によってゆるみ試験結果に差が生じることが報告されている。[2] 縦軸が軸直角方向試験 10^4サイクル後の軸力残存率、横軸が強制変位量だ。

引用:角谷 治彦, 瀬良 雅也, 坂本 博夫, ばね座金を用いたボルト締結部の設計指針の検討, 設計工学・システム部門講演会講演論文集, 2018, 2018.28 巻 [2]

上図左側、潤滑状態での試験ではゆるみが発生する強制変位量が小さくなり、ゆるみ止め性能が悪化している。これはシミュレーション結果とも傾向が一致している。

上図右側、無潤滑状態での試験結果はバラつきが大きいものの、六角ナット単体より良い結果がある。

この原因は何だろうか。前partで論じた「ばね作用」は摩擦状態によって影響をうけない。よって、この「食い込み作用」が原因だと考えられる。

4-4.メカニズムから考える食い込み作用

ばね座金が座面に食い込む量は、面圧(軸力÷接触面積)と素材のつよさ、硬度差によって決まるため潤滑状態の影響を受けない。

よって潤滑状態に依らず同じだけ食い込みが発生するはずだ。しかし、ゆるみ試験の結果は潤滑の有無によって傾向が異なる。加えて、潤滑状態では、ばね座金の有無によってトルク係数に差異が無かったとの報告もある。[4]

摩擦係数が小さい場合、おそらく座面を掘り起こさず段差を乗り越えるような挙動をしているのではないかと考えられる。

改めて力のつり合いを考えると、水平方向と垂直方向のつりあいを考えるべきことがわかる。潤滑により垂直方向の摩擦力が小さくなり、その結果ゆるみ方向外力による垂直分力が摩擦力に勝ち、段差を乗り越えるような挙動になっているのではないか。

ゆるみ防止性能はせん断抵抗の大きさに依る。せん断抵抗を大きくするためには、座面の材料をよりつよく、硬くすればよい。しかし、そうすることで座金が食い込みづらくなり食い込み量が減るためせん断抵抗は小さくなる。

よって、ゆるみ止めとして機能するには調度よい硬さ、つよさが存在すると考えられる。これはHv 143、Hv206、Hv 443の3水準の硬度で実施したゆるみ試験において、Hv206が一番良い結果であったことからも裏付けられる。 (なお、ばね座金の硬度はHv 398) [1]

食い込みによって生じた段差を乗り越えないためには、摩擦係数を大きくするか、食い込み量を増やせばよい。食い込み量を増やすためには座面をよわく、柔らかくすれば良いが代わりにせん断抵抗が小さくなる。軸力を増やしても食い込み量を増やせるが、そう大きくは増やせない。

つまるところ、食い込み作用によるゆるみ防止効果は様々なパラメータの微妙なバランスの上でのみ成り立つ、と言える。

なお、ばね座金の端面形状も食い込みに影響するが、端部の形状は綺麗ではないことを駐機しておく。こんな感じで製造されているので、バリやタレ、ゆがみの個体差があり、製造者によっても差がある。

◆影響するパラメータ

■材料

・摩擦係数(潤滑の有無を含む)

・硬度

・材料のつよさ

・端部の形状個体差

■組立

・座金の角度

・軸力(締付トルク)

4-5.食い込み作用のまとめ

食い込み作用をゆるみ止めとして利用するには少なくとも以下の条件が必要である。これは最低限の条件であり「この条件を満たせば必ずゆるみ止めとして機能する」というものではない。

1.ばね座金と被締結物の硬度、つよさが適切である

硬すぎると食い込まないし、柔らかすぎるとゆるみ止めにならない。[1]

2.摩擦係数が適切である

摩擦係数が低い場合、逆にゆるみやすくなる。[2]

3.ばね座金の切れ目(ノッチ)方向が振動方向と交差している

振動方向と切れ目の向きが一緒だと回り止めにならない。[2]

4.平座金と併用していない

被締結物と平座金の接触面ですべってゆるむので意味がない。

1、2の条件はともかく、3は手間がかかりすぎるため現実的ではない。また、小ねじでは平座金と併用されることが多いが、その場合ゆるみ止め効果は期待できないといえる。

ばね座金のゆるみ止め効果の有無については賛否両論ある。以前実施したアンケートでも効く/効かないが半々といったところだった。[10] 私の正直な感覚としても「ばね座金を使うとゆるまないような気もするが、あったからといって必ずゆるまないというわけでもない。」といったところだ。

ゆるみ止め効果の有無についての議論を生む原因のひとつは、食い込み作用が機能するためには硬度、摩擦係数、組付け角度など様々な条件が整う必要があるためだと考えられる。

Part 4/6 参考文献

極端にゆるみにくいねじ締結体の開発

https://repository.lib.gifu-u.ac.jp/bitstream/20.500.12099/1674/2/eo0002.pdfばね座金を用いたボルト締結部の設計指針の検討

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmedsd/2018.28/0/2018.28_1405/_article/-char/ja三次元有限要素法によるばね座金のゆるみ挙動解析

https://www.fml.t.u-tokyo.ac.jp/~izumi/papers/Spring_washer070326.pdfばね座金の軸方向荷重増減によるゆるみ止め効果(続報)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmemecjo/2006.4/0/2006.4_307/_article/-char/ja東日トルクハンドブック vol.8

https://www.tohnichi.co.jp/products/download/service_file/12ねじの締付管理方法の比較

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjspe1933/44/518/44_518_204/_pdf/-char/jaボルトの締付けについて

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kikai1938/36/290/36_290_1735/_pdf/-char/jaねじ部品の摩擦係数

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kikai1938/43/370/43_370_2372/_pdf/-char/ja機械構造の結合部における摩擦減衰の解明と定量的予測(ねじり振動が作用する場合)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kikaic/78/790/78_2048/_pdf/-char/jaWebアンケート結果:ばね座金の作用について

https://note.com/hexcapbolt/n/n8dde5eeecfaa

⇚前:Part 3/6 ばね作用の検証

次⇒:Part 5/6 付随的な作用の検討

ばね座金の功罪 目次

=Part 1/6 この記事の目的=

=Part 2/6 ゆるみ試験結果の収集分析=

=Part 3/6 ばね作用の検証=

=Part 4/6 食い込み作用の検証=

=Part 5/6 付随的な作用の検討=

=Part 6/6 ばね座金の使用指針=

コラム① ゆるみ現象の分類

コラム② 世界のばね座金(準備中)

FAQのコーナー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?