ゆるみ現象の分類 【コラム① ばね座金の功罪】

ねじのゆるみ現象を網羅的に検討するために、参考にした文献の中からゆるみ現象の分類を引用させて頂き、順番にばね座金の作用を検討することで、ゆるみ評価の要否を考えていく。

ゆるみ現象の分類

◆戻り回転なし

(1)初期ゆるみ

(2)陥没ゆるみ

(3)微動摩耗によるゆるみ

(4)密封材、塗装膜によるゆるみ

(5)過大外力によるゆるみ

(6)熱的原因によるゆるみ

◆戻り回転あり

(1)軸回り方向ねじり荷重

(2)軸直角方向荷重

(3)軸方向荷重

ねじのゆるみはネジの回転を伴うものと、回転せずに緩むものに分けることができる。

◆戻り回転なし

(1)初期ゆるみ(初期なじみ)

(2)陥没ゆるみ(被締結材の陥没)

(3)微動摩耗によるゆるみ(微摺動による摩耗)

(4)密封材、塗装膜によるゆるみ(へたり、なじみで陥没する)

(5)過大外力によるゆるみ(ボルトが伸び、塑性変形する)

(6)熱的原因によるゆるみ(ボルトが熱膨張で伸びる)

これらの現象は非回転ゆるみと呼ばれ、原因こそ違えど現象としては「ねじと被締結材の伸縮によって軸力が低下する現象」に他ならない。

この場合、ねじは回転しないので食い込み作用は機能せず、主にばね座金のばね作用がゆるみ止めとして機能する。

非回転ゆるみ現象では、ばね座金はねじと被締結材が遊離するまでは平座金のように働き、遊離して初めて効果を発揮する。遊離する際の軸力は、ばね座金の反力と等しく、元の軸力のおよそ10%以下である。(Part 3/6 参照)

要素試験として非回転ゆるみ試験を実施できなくはないが、あえて実施する意義は感じない。

・高温環境下におけるばね座金の使用

(6)熱的外因によるゆるみ について補足しておく。このゆるみ現象が発生する温度域、およそ約300℃以上の環境ではばね座金のばね性は失われる。高温環境下でへたりが進行することでばね性が失われ、ボルトを緩めても形状が復元せず平たいままになる。

よって熱的原因に対するゆるみ止め効果はばね座金には期待できない。

ハードロックナットの技術資料でもNAS試験を通して熱によるへたりを確認することができる。

通常のコイルばねでも高温環境でへたりが発生するため、耐熱性を向上させるために熱処理を行ったり、へたりづらい鋼種を使う。しかし、ばね座金ではこのような処置は行われていない。

https://www.accurate.jp/technology/spring_kouza1-3/

◆戻り回転あり

(1)軸回り方向ねじり荷重

(2)軸直角方向荷重

(3)軸方向荷重

ねじが回転するためには、なんらかの外力が必要だ。上記3パターンに考慮漏れが無いか確認していく。

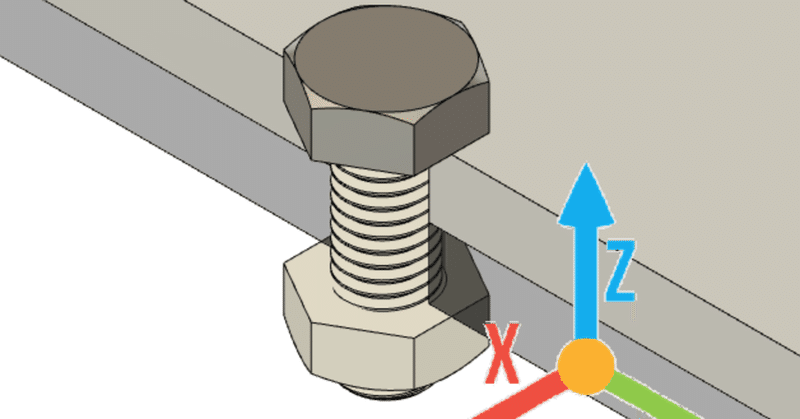

外力はX, Y, Z方向 + 各軸回り回転の6方向ある。

X方向外力 ⇒ 軸直角方向荷重に相当

Y方向外力 ⇒ 軸直角方向荷重に相当

Z方向外力 ⇒ 軸方向荷重に相当

X軸回り外力⇒ 軸方向と軸直角方向荷重の組み合わせである

Y軸回り外力⇒ 同上

Z軸回り外力⇒ 軸方向ねじり荷重に相当

機械の実際の稼働環境は様々な方向からくる外力の組み合わせだが、要素試験としては既存の3パターン(1)軸回り方向ねじり荷重 (2)軸直角方向荷重 (3)軸方向荷重 で良いだろう、と言える。またこのとき、ばね座金の食い込み作用が機能するだろうと考えられる。

◆まとめ

・戻り回転なし(非回転ゆるみ)の場合

ばね座金のばね作用が機能すると考えらえる。

ばねの反力は軸力のおよそ10%以下であるため、ゆるみ試験を実施する意義は無い。

・戻り回転あり(回転ゆるみ)の場合

ばね座金の食い込み作用が機能すると考えられる。

一般に振動や外力によるゆるみトラブルは多く、ゆるみ止め性能を評価するため試験を実施する必要がある。

コラム① 参考文献

ねじ締結体設計のポイント

https://iss.ndl.go.jp/books/R000000004-I9341863-00ハードロックナット技術資料

https://www.hardlock.co.jp/wp-content/uploads/pdf/HLN_Technical-data.pdf

ばね座金の功罪 目次

=Part 1/6 この記事の目的=

=Part 2/6 ゆるみ試験結果の収集分析=

=Part 3/6 ばね作用の検証=

=Part 4/6 食い込み作用の検証(準備中)=

=Part 5/6 付随的な作用の検討(準備中)=

=Part 6/6 ばね座金の使用指針(準備中)=

コラム① ゆるみ現象の分類

コラム② 世界のばね座金(準備中)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?