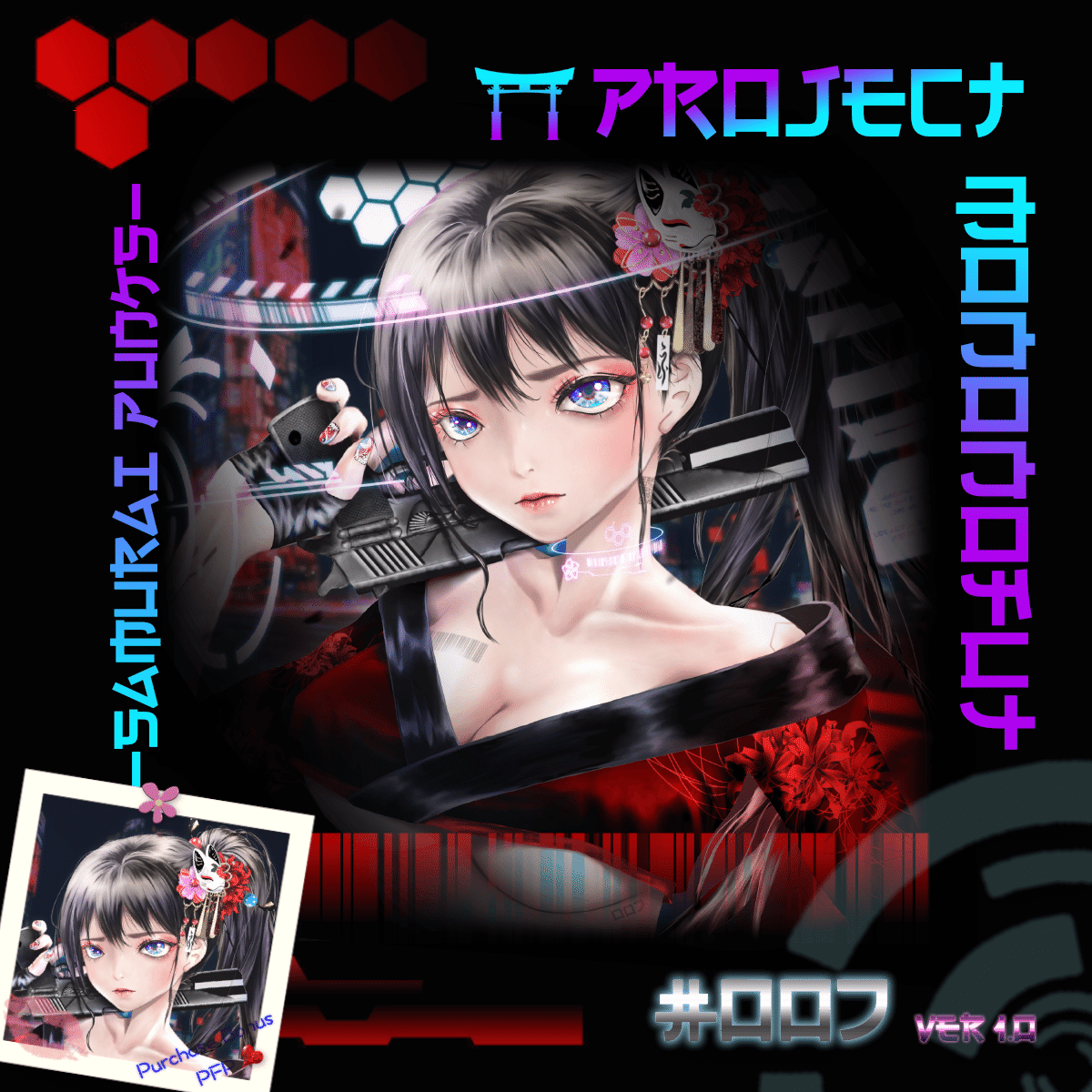

007那由多 第五章「Tangsten Lycoris」

主なキャラクター

イメージボード

(彼岸花がAI生成で上手くいきません…TT)

目次

第一章 「ドブネズミ」

第二章 「狐面」

第三章「怪物」

第四章「You Complete Me」

第五章「Tangsten Lycoris」

第五章「Tangsten Lycoris」

合衆帝国のCBDCチェーンが一時ダウンした事件から1年が過ぎようとしていた。

「おつかれさまです。

すみません、私、今日はこれで…」

昼頃、那由多はデスクワークを終えると、席から立ち上がった。

100%リモートなので普段は会社に来る必要は無いのだが、那由多の所属するチームはどうしても出社して今日中に提出しなければならない資料があった。

「え〜もう〜??

先輩うらやまけしからん〜!」

半年前に入ってきた新人サイボーグ、美桜(みおう)が頬を膨らませながら文句を言う。

那由多とは対照的に明るくおしゃべりで活発だ。

現在訳あって若干前線を退いている那由多の代わりに連れてこられた。

「あ、ばか美桜!」

二人の先輩が美桜に慌てて注意する。

美桜も言った後にやばいと思ったようだ。

「…あ、やべっ!

…あの先輩すみません…

そのあのえ〜と…

お疲れ様でしたぁ〜!(泣」

小声でそういうと二人の先輩の座っている方にすすーっと椅子ごと身を隠した。

美桜は前衛としてすこぶる優秀だが不注意が目立つ。

「怪物」の異名をもつサイボーグに憧れており、那由多が主に面倒を見ていた。

「うん、お疲れ。」

特に気にする訳でもなく微笑むと那由多は部屋を出た。

ドアが閉まった瞬間、室内で美桜を罵倒する声と泣きながら謝罪を繰り返す声が聞こえた。

「あぁ、那由多。

今日はもうあがりだったな。」

顔を上げると局長の焔が通路を歩いてきていた。

「局長…」

「今日で丁度一年か…」

「そうですね…」

一瞬の沈黙。

一年前、那由多は最愛の人である洛叉をレールガンで撃った。

命令したのは上司である焔。

「…あの時、私はチームのパフォーマンスが極端に落ちる事を最も恐れていた。

あの判断しか無いと思った…」

「はい。」

「…恨んでいるか?」

珍しく弱腰の質問。

「いいえ。

他の誰かが撃っていたら、私はこの世にいないと思います。」

「…そうか。」

そういうと、焔の顔がふっと緩んだ。

安堵の笑顔。

彼女のこんな穏やかな表情を那由多は見たことが無かった。

冷静沈着。

的確で迅速な判断力。

圧倒的カリスマ。

周囲からも鉄の女と言われて畏怖されている。

そんな彼女が那由多に見せた貴重な微笑み。

「…私はあの時初めて部下に仲間を撃てと命じた。

情けないが…恐ろしかった。」

「理解しています。

皆、局長を信頼しています。

私もです。」

「そうか…」

彼女はそう言うと何度か頷いた。

ーー私は私の部下を信頼している。

那由多が諜報局に配属されて間もなく、慣れない仕事で失敗ばかりしていた頃、焔がかけてくれた言葉。

部下を絶対に見捨てない。

この信条があるからこそ諜報局サイボーグ達の、焔への信頼度は非常に高い。

「うん。

私にとって今日はいい日になりそうだ。

お前にとっても…そうなる事を願う。」

焔にも今日那由多が何をするか伝えている。

「…ありがとうございます。」

「お前は優秀だ。

そのまま邁進してくれ。」

那由多の肩に手を当てて焔は静かにそう言った。

「は…

はい!」

那由多の短い返事を聞くと満足そうに部屋の中に入って行った。

室内が一段とけたたましくなった。

夏真っ只中。

日の光が強い。

自分の影が色濃く歩道に映る。

行き交う人達は店の中など涼しいところを求めていそぎ足で移動していた。

一方那由多のような全身サイボーグは気温の変化をほぼ気にする必要はない。

体温を適切に管理するシステムが組み込まれている。

そのシステムが動作しない時に従来の古典的発汗システムが作動する。

5分程歩いて行きつけのカフェに入った。

コーヒーの香ばしい香りがふわりと漂い、ドアに取り付けられた鈴の音が小さい店内に響く。

「いらっしゃ…

なんだキミか。」

店内は濃いめのオークのインテリアで統一され、カウンターの後ろには世界中から取り寄せられたコーヒー豆のパックがずらりと並んでいた。

カウンター越しにカップを磨いている初老の男と、店内をモップで掃除しているメガネのメイドがいた。

声をかけてきたのはメイドの方だった。

「こんにちは。」

メイドに会釈すると、カウンターの向こうにいる初老の男性にも挨拶した。

白髪の混じった髪の毛をポニーテールにしていて銀縁の眼鏡をかけている。

表情は温和だが、よく見ると眼光が鋭い。

昔FloatingBits社の諜報局に居たとのことだ。

那由多や焔のOBにあたる。

「あぁ那由多。

誰もいないから好きなところに座りな。」

渋いバリトン声に促されるまま、ちょっと不機嫌そうなメイドの側のテーブルについた。

メイドに目を移すと那由多はクスッと笑ってしまった。

「那由多君。

毎回思うのだが、他人を見て笑うのは失礼だと思わないかい?」

「すみませんw」

極細の丸ぶち眼鏡。

知的で切れ長の瞳。

肩辺りできっちりと揃えられた黒髪。

白いフリルのついたカチューシャ。

露出の少ないシックな白と黒のメイド服はスカート部分が長く、手入れが行き届いていてシワひとつない。

店内のインテリアともマッチしている。

ただ、彼女の素性を知っている那由多にとってはミスマッチの極みだった。

「よくお似合いです、紫苑さん。」

元サイボーグ専門医でフリーランスの情報屋。

それが以前の彼女だった。

1年前のCBDC停止事件の元凶だ。

表沙汰事件はバグが原因とされているが、実は彼女と洛叉が引き起こしたハッキング事件だった。

その事を知る人間は少ない。

実刑にしてしまうとそれが明るみになってしまう。

そうなると暗殺される可能性があるため超法的にFloatingBits社で8ヶ月間監禁し、3ヶ月前ソレが解除された。

当然医師免許は剥奪。

監視も兼ねて諜報局の目のかかった店で働かされている。

「そ、そうかい?」

メイド姿、気に入っているようだった。

「はい!

お綺麗です!」

「いや〜照れるな…」

素直だった。

「紫苑、注文!」

「うわっ!

は、はい〜!」

店長の声に慌てる姿も以前のやり手の彼女からは想像つかない。

那由多は笑顔でその様子を見ていた。

アイスコーヒーとタマゴサンドを頼み、軽い昼食を取る。

「那由多君、最近どうだい?」

コーヒーを飲みながら一息ついていると紫苑が話しかけてきた。

「眠れてるかい?」

那由多は、育った環境やサイボーグになった経緯から、元々精神的に決して健全ではない。

それに追い討ちをかけるように起こった1年前の事件。

那由多は、最愛の人である洛叉の頭をレールガンで撃ち抜いた。

洛叉は死亡判定が出ている。

今でも悪夢に見る。

何度も繰り返し。

トリガーを絞る感覚。

生暖かい血の感触。

一生消える事はないだろう。

「…はい。

最近は…事件直後よりはマシになってます。」

「…そうか…

今日は…ホントに現場にいくのかい?」

「はい。

洛叉が好きだった彼岸花、この時期あそこしか咲いてないから…」

とある植物園に遺伝子操作されて年から年中咲いている彼岸花がある。

一年前の事件現場。

一年という節目を期に、洛叉の好きだった彼岸花を採取しに行くのが今日の那由多の目的だ。

この一年間一度も訪れていない。

行けるわけがなかった。

「一緒に行こうか?」

紫苑の首筋には型番のQRコードがない。

ここで働き始めてから紫苑は全身サイボーグではなく人間に戻っている。

それが原因かどうかわからないが、性格も丸くなった気がする。

全身サイボーグ化して医者をやってた頃はもっとクールで無感情なキャリアウーマンだった。

「ありがとうございます。

でも…大丈夫です。

…一人で…行きたいんです。」

那由多は微笑みながらそう返した。

「那由多くん…」

紫苑は心配そうに那由多と店長の方を交互に見ている。

「那由多、遅くならないうちに戻っておいで。」

紫苑の意図を読みとって店長が声をかける。

流石元諜報員。

「…はい。」

なるだけ感情を出さないように短くそう答えると、そそくさと支払いを済ませて外に出た。

店内では店長と紫苑が何やら言い合いをしていたがそれを尻目に駅に向かった。

皆が心配してくれる。

こんな私でも気にかけてくれる友人がいる。

だが、心の奥で声がする。

一年間続く自己嫌悪の声。

ヘドが出る。

お前は幸せになる権利はない。

一生孤独のまま死ね。

電車を一回乗り継ぐ。

植物園の最寄り駅に着いた。

目的地に近づくにつれて、体が鉛を背負い込んでいるかのように重くなる。

元々湾岸近くの埋立地に建てられた公園だ。

道中はゴミ山や、とたん屋根の廃材置き場がポツポツあるだけ。

整備されなくなったアスファルトの道は凸凹で半分土を被っている。

足が重い。

1年前の悪夢が蘇る。

頭が痛い。

気持ち悪い。

途中耐えられなくなって嘔吐した。

それでもずりずりと歩を進めた。

休み休み、たっぷり倍以上の時間をかけてようやく目的地に着いた。

誰もいない殺風景なコンクリートの入り口。

ボロボロに劣化したKeep Outの黄色いテープが張り巡らされている。

手を触れるだけで粉のようになって切れてしまった。

那由多は冷や汗をかいていた。

サイボーグは体温を適切に保つシステムが組まれている為気温のせいでは無い。

サイボーグになりたての頃を思い出す。

あの時も精神状態が不安定になり退院が遅れた。

同じシステムワーニングが出ていた。

ーーSystem Malfunction: WARNING, Mental Instability (Lv 8/10)

歩を進める毎に昔経験した悪夢が脳裏をよぎる。

小さい頃、雨の降る中ボロアパートの外で夜を明かした。

娼婦の娘と言われ虐められた。

2人の男に強姦された。

サイボーグ化を行い生身を失った。

母親の腐乱死体を発見した。

最愛の人の頭を、レールガンで、撃ち抜いたーー

もう一度吐いた。

人のものではない、胃液に似た人工の液体。

ケミカルな匂いがする。

血とオイルが混ざっていた。

肩で息をしつつ頭を上げると小高い丘が見えた。

その丘の頂上付近が真っ赤に染まっている。

斜面は未就学児でも登れるほど緩やか。

だがそれでも今の那由多にはキツかった。

義体コントロールがうまくできない。

フラフラになりながらようやくてっぺん付近にたどり着く。

荒い息を整えながら顔を上げた。

辺り一面に広がる数えきれない程の赤。

紅い彼岸花。

洛叉が好きだと言った、人工的に作られた花。

1年前よりも明らかに多い。

傾きかけた日の光は辺りを乳白色に染め始めていた。

紅い花びらがより一層濃く目に映る。

対岸の風がざぁっと吹き抜けていった。

瞬間、洛叉の笑顔がフラッシュバックする。

ーー那由多、愛してる。

無意識に涙が溢れ、那由多の頬を濡らした。

止まらない。

拭いても拭いても止めどなく溢れてくる。

私が、殺した。

何度も自殺を考えた。

だが洛叉の言葉が足枷になってその度に踏みとどまった。

罪悪感は消えない。

気狂いしそうなほどの罪の意識。

那由多はしゃがみ込むと嗚咽を漏らし始めた。

嗚咽はやがて慟哭へと変わった。

だがその悲痛な叫びは誰の耳にも届くことはなかったーー

何時間経っただろう。

ふと顔を上げると辺りは真っ暗になっていた。

視界の端に未読バッジの表示。

「未読34」とあった。

対岸の摩天楼と街の光が幻のように揺らめいている。

辺り一面の彼岸花は夜露に濡れ、街の光を反射しキラキラと紅い宝石のように輝いていた。

洛叉が大好きだった夜景。

震える手でナイフを取り出し、大小何本かの彼岸花を採取する。

用意してきた綿に水を染み込ませると茎の部分と一緒にビニールを巻き付けゴムで止め、花びらを折らないよう新聞紙で優しく包み込んだ。

「帰らなきゃ…」

那由多はうわごとのようにそう呟くとフラフラと立ち上がった。

駅に着いたのは終電一本前。

この駅の乗り降りは少ない。

電車にはほとんど人は乗っていなかった。

深夜過ぎ。

ようやくFloatingBits社のサイボーグ病棟にたどり着いた。

当然病院の表門は閉まっている。

中は薄暗く、フロントには誰もいない。

裏口のドアロックを指紋認証で解除し中に入った。

入院者用の棟へ移動し、集中治療室のある20階を目指す。

薄暗い病院の通路にエレベーターの開閉音が鳴り響いた。

誰もいない通路を進み、とある個室の前で立ち止まる。

個室の名札をか確認すると那由多はそっとドアを開けて中に入った。

こじんまりとした室内。

暗めに調整してあかりをつける。

正面に窓がありその左に洗面台、右にベッドが設置されていた。

ベッドの両脇にはペースメイカーを始め、たくさんの機械が設置されておりチカチカと赤や緑色の光が点滅し、小さい電子音が規則正しく鳴っていた。

その機械から大量のケーブルがベッドに横たわっている人物に接続されていた。

「洛叉…」

その人物の名前を那由多は呟いた。

一年前、那由多は焔にレールガンを渡されこう命令された。

「那由多。

もしも彼女を救いたければ、左前頭葉に埋め込まれた爆弾を打ち抜け。

衝撃で暫く機能停止するくらいには脳にもダメージを与える必要がある。

それを持って紫苑とワタナベに死亡確認をさせる。

これは弾速とサイズが調整できるレールガンと、天才的な射撃能力を持つお前にしかできない。

やれるな?」

無理だ。

そんなことできるわけがない。

そもそも爆弾がどこにあるかわからない。

左前頭葉の表面に埋め込まれてる、としか聞かされていない。

それにそんな簡単に脳を一時停止出来るハズがない。

那由多のレールガンは色々と調整できる分取り扱いが難しい。

頭蓋骨を破壊した場合その破片を考慮したダメージを予測するのは不可能だ。

しかもぶっつけ本番。

更に、辺りはすでに暗くなっている。

不可能だ…

泣きながら、震えながら那由多は首を横に振った。

「お前がやらなければ2km先の狙撃手が50口径弾で洛叉の脳を破壊する。

2km離れていても首から上が消し飛ぶ威力だ。

今ここにいる我々のうち一番可能性のあるのはお前だけだ。

やるしかない。」

嫌がる那由多に無理やりレールガンを渡すと焔は後ろに下がった。

先ほど一回拒否し、焔からレールガンを叩き落とした。

焔は怒るでもなくレールガンを拾い上げ、再度那由多に握らせた。

その意味するところを那由多はわかっていた。

洛叉を合衆帝国から解放するには、もはやこれしか方法がないのだ。

失敗すれば洛叉は死ぬ。

那由多も死ぬ気でやるしかないーー

目を瞑り深く息をする。

全神経を集中させてナノマシンのコントロールを行う。

脳内の血管を毛細血管に至るまで全て強化。

カーボンナノファイバー並みに血管が強化された。

人工心臓のポンプ能力を限界まで引き上げ、流した事のない大量の血液を脳内に送り込む。

急激な圧力の変化に頭に激痛が走る。

脳自体に痛覚はないのでシステムが痛覚としてワーニングをあげているのだ。

痛覚を遮断。

圧力に耐えられなくなっていくつかの毛細血管が破裂。

涙が血の涙に変わった。

目に映るスクリーンがワーニングで埋め尽くされる。

最先端のシステムでさえ制御不可能な程負荷が出ていた。

全てマニュアル操作に切り替え、必要な物以外一切を無視。

通常弾を打ち出した場合、頭蓋骨を破壊した時のダメージ範囲が想像できない。

弾丸を超高温のプラズマ化。

その熱を利用してタングステン製の外骨格をピンポイントで融解。

撃ち抜いた時周りを焼き付け、破片によるダメージを抑え、出血も最小限にする。

トリガーを絞りバッテリーの電力を調整。

弾のサイズをナノメートル単位で調整し、スピードとダメージ量をコントロール。

そして、那由多の射撃能力を持って弾道を曲げ、左前頭葉を掠めるように撃ち抜いた。

結果、洛叉の前頭葉に埋め込まれた爆弾を破壊し、脳の機能停止には成功した。

しかしーー

焔は無理を承知で那由多に命令した。

狙撃されるよりは生存確率はあがるが、成功する確率はゼロに近い。

それでも那由多が悔いがないようにしてやろうと思った。

那由多はサイボーグ史上最も稀有な能力を持っている。

失うのは非常に痛い。

だがあまりにも状況が良くなかった。

脳に埋め込まれている爆弾の深さが全くわからなかった為、必要以上に脳味噌を抉ることになった。

死亡確認の後、紫苑が急いで那由多のナノマシンを洛叉の脳に移植し修復を試みたが、完全な機能回復はできなかった。

すぐに病院に搬送したが結果は変わらず。

診断結果は、脳に深刻なダメージを負った昏睡状態。

脳死まではいかないものの目覚める確率は限りなくゼロに近いとのことだった。

死んではいない。

だが死んでいるのと同義。

那由多は耐え難い罪悪感から精神を病み、左手を痛覚遮断無しで自ら叩き切って失神するなど、人間の度を越した自傷行為がエスカレート。

1ヶ月間入院、その後2ヶ月通院の生活が続いた。

落ち着いてきた頃、焔は那由多に洛叉の身の回りの世話をしてはどうかと提案した。

贖罪の意味と、最愛の相手と接触する事で彼女自身の精神を安定化できるのではと思ったからだ。

最初那由多は怯えて拒否していた。

自分が傷つけた相手だ。

喜ぶハズがないと思っていたようだ。

焔は根気強く言い聞かせ説得させた。

それ以降那由多は甲斐甲斐しく洛叉の世話を始めた。

仕事量を減らしてもらい、毎日病院に通った。

目覚めることのない洛叉に話しかけ、体を拭き、義体の調整を行なった。

洛叉の世話を初めてから9ヶ月間1日も欠かした事はない。

看護師達が心配になる程、仕事以外ではほぼ付きっきりで世話をしていた。

「見て、洛叉が好きな彼岸花…

採ってきたよ。」

花瓶に彼岸花を刺しながら那由多は優しく語った。

窓際に置いてみた。

「綺麗…」

遠くに摩天楼の夜景が見える。

暗い夜空をバックにしても、紅い花びらは映えて写った。

「一年間かかったけど、頑張って採ってきたの。

偉いでしょ。」

そう言って洛叉の手を取って自分の頭を撫でた。

洛叉は答えない。

ペースメーカーの規則正しい電子音が聞こえるだけ。

彼女の手を両手で持ち頬ずりした。

温かい。

手の甲にキスをした。

反応はない。

今日、那由多は一人で頑張ったのだ。

トラウマを乗り越えて彼岸花を採ってきた。

褒めて欲しい。

よくやったと声をかけて欲しい。

名前を呼んで欲しい。

頭を撫でて欲しいーー

「…」

唇を噛み締め、溢れそうになる感情を無理やり押さえ込む。

大丈夫。

悲しい経験は人一倍している。

これくらい耐えられる。

大丈夫…

洛叉の腕をそっとベッドの上におくと、水を入れた洗面器とタオルを持ってきて彼女の体を拭く。

全身サイボーグは重い。

洛叉のように非戦闘員はカーボンを使用したり、人工筋肉を少なくすることでだいぶ軽量化できているが、それでも同じ背格好の人間の2倍程はある。

那由多の様な戦闘特化型はタングステンを随所に使っている為さらに重い。

ようやく全身を拭き終わると、櫛を取って洛叉の髪の毛をとかし始めた。

洛叉が愛用していたべっこう柄の櫛。

焦げ茶の長いストレートヘアによく似合う。

サイボーグの髪の毛はヘアスタイルや色は自由自在だが、洗ったり梳かしたりといったメンテは必要だ。

梳かし終わる頃には日中植物園に行った疲労も伴ってクタクタになっていた。

「洛叉、お疲れ様。」

額、頬、唇の順に口付けしていく。

唇は少し長め。

柔らかい。

今日の自分へのご褒美。

洛叉も許してくれるはずだ。

疲れ果ててベットの側にある丸椅子に腰掛けた。

ベッドの端に両腕を組んで乗せ、その上に額を置く。

深くため息をつくと目を閉じた。

夢を見た。

珍しく悪夢ではなかった。

洛叉と共に夕飯を食べている夢だ。

一緒に作った少々不恰好なハンバーグ。

食材は近所のスーパーから買ってきた。

洛叉が冗談を言って笑っていた。

自分も微笑んでいた。

絶対に実現することはない、日常。

食後だろうか。

ソファーで一緒に映画を見ていた。

洛叉の膝枕。

温かくてすべすべで柔らかい。

那由多はうとうとしていた。

そんな那由多の頭を洛叉は優しく撫でいた。

また場面が切り替わった。

夜、例の植物園に二人で散歩に来ていた。

彼岸花の丘に腰を下ろし会話をしている。

お互い幸せそうに微笑んでいた。

那由多が洛叉の肩に頭を乗せた。

彼女は那由多の肩を抱き、頭にキスをした。

「洛叉…」

夢うつつ。

名前を呟いた。

決して目覚める事の無い、最愛の人。

まどろみの中、涙が頬を伝ってベッドを濡らした。

頭を撫でられている。

温かい。

これ以上ない位優しく愛おしそうに撫でられている。

「那由多…」

彼女の声が聞こえる。

優しい声。

一年間聞いていない。

これからも聞く事はない。

コレは夢だ。

まだ夢を見ている。

夢なら覚めないでほしい。

洛叉が目覚める事は限りなくゼロに近いのだからーー

夢…?

いや、この感触は夢ではない。

では一体誰が…

気だるい頭をゆっくりともたげた。

明るい朝日が室内を照らしている。

雲一つ無い快晴。

カーテンを閉めずに寝落ちしてしまった。

窓からの日差しが強く寝起きの那由多は手で光を遮り目を細めた。

やれやれと思いながら、右側…頭を撫でていた人物の方を振り向く。

サイボーグの瞳が瞬時にピントを合わせ、目標をしっかりと捉えるべく瞳孔が開いた。

「あ…

ああぁあ…」

見開かれた那由多の大きな瞳から大粒の涙が溢れる。

涙を拭くのを忘れ、震える指で彼女の頬を触った。

生きている。

夢ではない。

燃えるような紅い瞳。

那由多を愛おしそうに見つめて女神の様に微笑んでいる。

「うそ…うそ…

ほんとに…?

そんな…こんなこと…

あぁ…!」

「那由多…

ありがとう…」

彼女はそっと那由多を抱きしめた。

あたたかい腕の中。

那由多は子供のように声を上げて泣いた。

何度も何度も彼女の名前を呼んだ。

遺伝子操作された窓際の彼岸花二輪。

真夏の真っ青な空をバックに陽の光を受け、真紅の花びらをめいいっぱい広げて咲いていた。

Project monoNoFuT

Tangsten Lycoris 彼岸の鋼花

Fin.

第一章 「ドブネズミ」

第二章 「狐面」

第三章「怪物」

第四章「You Complete Me」

第五章「Tangsten Lycoris」

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?