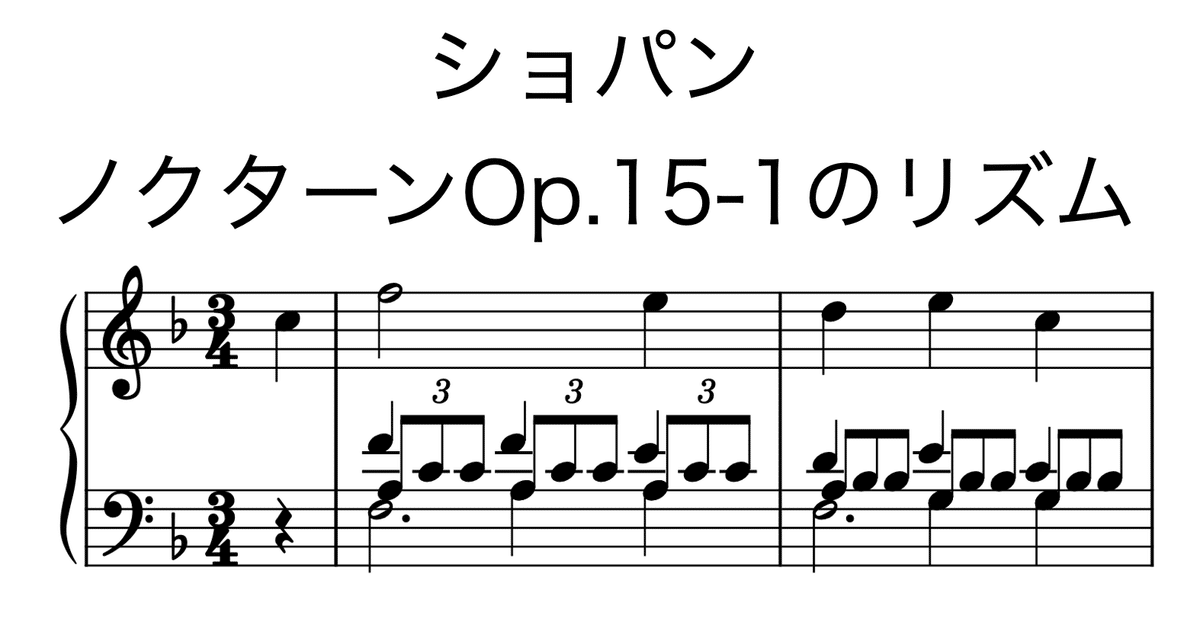

ショパン ノクターン第4番ヘ長調Op.15-1のリズム

第1〜4小節のリズム

3拍子の分割の多様性

リズムにとっては全体を2つに分けることが非常に重要です。

1つの説明として考えられることは、2つに分けることの方が、3つやそれ以上の部分に分けることよりも根源的だから、というものがあります。3つ以上の分割は、2分割を複数回行えば得られるのですから、2分割する方法だけを知っていれば十分だと言えます。

逆に考えると、3分割されたものは、どの順序で2分割を2回行ったかによって2通りの構造に分けられるということになるでしょう。つまり3拍子には、2+1を元にしたものと、1+2を元にしたものの2つがあるのです。

これに加えて、テンポが速い場合には3拍子全体を1つの塊として捉えることもあります。また、「斜拍子形」や「裏を取る形」と私が呼ぶリズムも3拍子では複数の形を取ることになります。

ではこのノクターンのリズムを見ていきましょう。最初の2つの小節は標準形のリズムを形成しています。第1小節は2+1の分割となっており、最後のE音はここでは第2小節に所属するアナクルーシスとして解釈される傾向が強いと考えられます。

というのも、冒頭にもアナクルーシスがありますし、また次の譜例で分かる通り、繰り返されたときに似た音形の連続になっているため、おそらく間違いないでしょう。

そして問題になるのは第2小節(第10小節)です。ここでは和声も参考にして、1+2の構造であると考えることができるでしょう。1拍目と2拍目の間に小さな標準形リズムができており、さらに2拍目から3拍目の動きは一種の女性終止であると考えられます。なぜならば、第2拍と第3拍からなるまとまりの中では第2拍が強拍であるからです。

3拍子の2拍目が強拍なのか弱拍なのか、という問題は昔の理論家の間でも意見の不一致があって混乱をもたらしてきましたが、3拍子の分割の仕方によって異なると考えればうまく解決できるように思います。

ここではメロディーを3拍目のC音で終わるように理解してください。次の小節までつなげると、「裏を取る形」になりサラバンドのようなリズムに変化してしまいます。

また、第2小節の3つの拍が1つの小節をなしているという意識を忘れないようにしてください。そうしないとこの2小節は2+2+2のようなヘミオラに聞こえてしまいます。

第3〜4小節も標準形のリズムです。第3小節は1+2の分割を元にしていると理解できます。2拍目のF音から次の小節へのつながりを感じますが、アナクルーシス的には感じませんので「裏を取る形」と分析します。

第4小節は、伴奏の動きにもリズムを感じます。これは1+2とも2+1とも理解できる形ですが、どちらの解釈を選ぶかによって印象が変わってくるはずです。1+2の時には2拍目は強拍の性質を持ちますので、この和音は倚音のように理解することになるでしょう。

第5〜8小節のリズム

この4小節のリズムの分析は少し難しいです。というのも、この4小節は2小節+2小節という感覚が無く、まるで1小節ずつ継ぎ足していくかのように感じられるからです。

楽曲のリズムを分析していて分かることは、誰でも同じように分析するであろうような明確なリズムが存在する一方で、リズムの分かりにくい部分もありうる、ということです。作曲家は、リズムを分かりやすく提示する場合もあれば、意図的にか、あるいは錯誤によってか、もしくは技術的な問題によって、曖昧なリズムを提示する場合もあります。サイコロで作ったリズムであってもリズムには違いありませんが、識別しやすいリズムであるかどうかは別の問題です。

私は、もともと曖昧なものに単一の解答を与えようとは思いません。しかし古典派やロマン派の音楽では、ほとんどの箇所がかなり分かりやすく作られていることは間違いありません。なぜならば、録音のできない時代には、観客が最初に聴いた段階で、リズムについてのかなりはっきりした理解を持てなければならないからです。

第5〜6小節だけならば、これは前に出た形とほとんど同じです。つまり大きく2小節全体で見れば標準形のリズムであり、第5小節の分割の過程で「裏を取る形」が形成されています。

第6小節の後半の動きや、第7小節終わりの動きは、この第5小節の「裏を取る形」のエコーのように感じられます。ただし、少しずつ短くなっていくことによって、徐々にアナクルーシスとしての解釈がしやすくなっていくように思われます。

ところで次の譜例のように、第6小節の3拍目から演奏を始めると、これは同じアナクルーシスが2つ続いており、3拍子での斜拍子形リズムの形とはっきり感じられるものとなります。

すると、この4小節の構造を曖昧にしている原因は、第6小節の2拍目後半にある8分音符のE音ということになりそうです。このE音が第5〜6小節の完結した感覚をある意味で阻害しており、第7小節をその延長であるかのように思わせているのでしょう。

第9小節以降〜中間部に入るまで

このノクターンの最初の8小節はリズム的に安定したまとまりを形成しています。第1小節がヘ長調のトニックから始まって、8小節目がイ短調のドミナントなのですから、和声的な意味では不安定と言われるかもしれませんが、2+2や3+3、4+4といった小節のグループはそれ自体が安定性を持っており、言わばリズム的な終止を形成します。

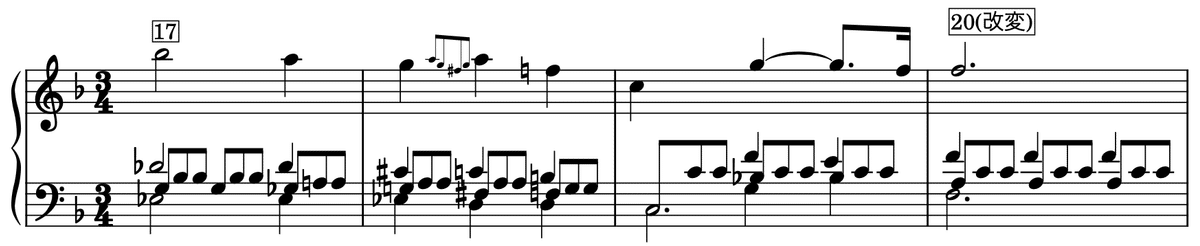

第9小節からは冒頭のメロディーが若干修飾されて繰り返されます。そして13小節からの進行は、ヘ長調のトニックに入って終わることを目指します。ただし、第16小節は、トニックを避けて一種の偽終止となり、第17小節からもう一度、第13小節からの進行をやり直し、第20小節でヘ長調のトニックに入ります。しかしここでは終わらず、もう一度進行を小さく繰り返し、第22小節でトニックに入りここから冒頭の主題が再現されます。そのため、フレーズの小節数が5小節(第17–21小節)に引き伸ばされています。

第20小節のリズムは特別なので説明が必要です。

半ワリコミ

まず第20小節は、もっと単純なやり方をするとすれば、次の譜例のようにして4小節構造を終えることが考えられるでしょう。4小節構造の4つ目の小節は弱い小節ですが、ロマン派の音楽ではこの位置に最後のトニックが来ることが非常に多いです。

この最後のトニックの位置から、楽曲の序奏や冒頭のメロディーの最初のトニックを始めることが古い時代からよく行われて来ました。実際にやってみると次のようなものになります。

この結果、第17小節から始まった4小節構造は3小節で打ち切られ、原曲の第22小節がワリコミを行っていることになります。

ノクターンの原曲ではこれにさらに、原曲の第22小節に進行する2小節を挿入しています。このときに第20小節が、ちょっと特別な形を示している、というわけです。

第20小節は、一旦トニックに入った後、そこで終わってしまわないような処理がなされていると言えます。

この時、第20〜21小節が強弱の関係なのか、弱強の関係なのかは判断が難しい問題となります。すでに第22小節と同じような状況になっているとすれば、第20小節は強小節です。そしてこの場合には、第20小節の1拍目だけは、まるで4小節構造の4小節目のような雰囲気を持っています。要するに終わりの小節と始まりの小節が同時に示唆されるような状態と言えます。このように、メロディーだけ4小節目としての意味を持つ終わりを作っているようなワリコミを、私は半ワリコミと呼んでいます。

一方、第20小節が弱い小節だと解釈するならば、次の第21小節は強い小節であり、強弱の順序が変化するのは第22小節が強小節で始まる時であることになります。そして第17〜20小節の4小節構造は完成することになります。要するに、ワリコミが起こるタイミングの理解に違いが生じます。第22小節は、メロディーのF音が新しいフレーズの開始の音なので、普通のワリコミです。

半ワリコミの別の分かりやすい例を悲愴ソナタの3楽章から挙げておきましょう。第12小節はメロディーは4小節構造の最後の弱い小節に入ったのと同じように進んでいますが、その後のB♭や伴奏は、そこから始まる2+2の構造の強い小節であることを示唆しています。

半ワリコミは、シューベルトのリートなどで、歌の最後の音を歌うと同時に、伴奏が序奏の冒頭を演奏し始めるという、極めて頻繁に見られるテクニックです。ただし、もともとの歌の最後の音が、弱い小節で終わるはずだった場合だけしかワリコミとは呼べません。

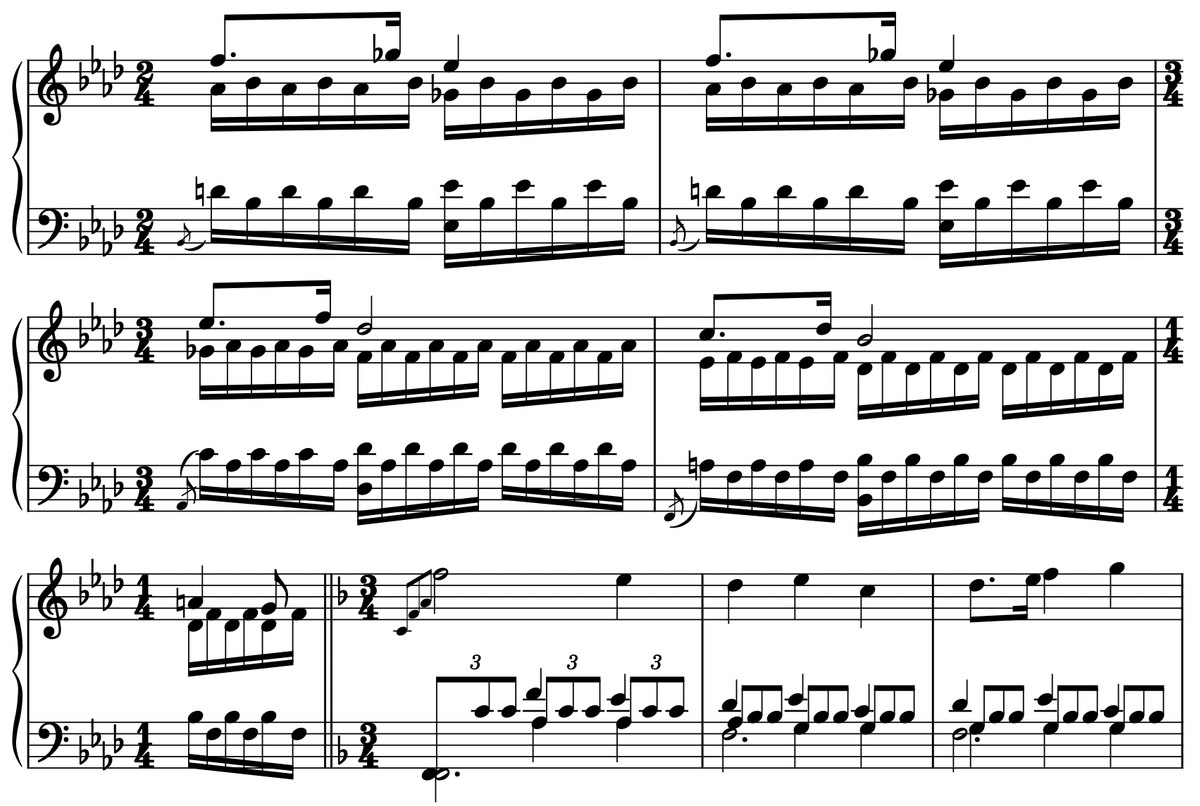

中間部のリズム

第25〜26小節は標準形のリズムであり、女性終止しています。ちなみに女性終止というのは強拍と弱拍の間に小さな標準形ができているのと同じことです。次の2小節も同様です。

第29小節からの部分を次の譜例のように簡素化すると、この部分がマズルカのリズムを持っていることがよく分かります。

ここで見られるマズルカのリズムの特徴は、2拍目と3拍目の間で小さな標準形ができていることです。この標準形が、3拍子を1+2に分割したうちの2の部分に収納されています。小節の1拍目は一番強い強拍のままです。仮に、2拍目が1番強い強拍になったとしたら、付点リズムをアナクルーシスに持つリズムとなります。

そのようなリズムを持つ例として、ベートーヴェンのハンマークラヴィーアソナタのスケルツォを挙げましょう。

次の譜例のように、このスケルツォではすぐ後で、マズルカのリズムに変化します。左手のオクターヴによって、位置のズレた小節が示唆されるために、右手のメロディーがマズルカの形になったのと同じ結果になるのです。

第36小節の拍子が変わっていますが、これは正しい拍子を示しているようには思えません。というのは、8分音符で下降する動きはすでに第35小節の3拍目から始まっているからです。この下降は「裏を取る形」の性格を持つと思われます。

ですから次のように書くほうが分かりやすかったかもしれません。しかし拍子記号を書き換えるタイミングは、曲の部分の移り変わるタイミングであるという漠然とした決まりがありますので、原曲のようになったものと思われます。

ちなみに、楽章のことを英語でmovement(運動)と言いますが、これは楽章というものが、もともとは長い楽曲の中でテンポ(速度や拍子の構成を含めた運動の性格の意味)の変化する部分を分離させたものだからです。

中間部後半、第41小節からの4小節構造もマズルカのリズムです。こちらは2〜3拍目がつながって2分音符になっているところがありますが、同じ1+2の分割に基づく構造です。

中間部の終わりでは、再び拍子記号が変化する部分がありますが、ここでも、拍子記号の制約によって正しい構造を表示していないと思われます。まずは原曲の拍子記号を見てみましょう。

第45小節の1拍目と3拍目は同じ形を繰り返しており、局所的に2拍子に変化していると考えられます。さらに、第46小節の2拍目と、第47小節の2拍目からは先程見た3拍子を1+2に分割したメロディーが始まっています。第48小節の後半が余ってしまいますが、これは次の小節がワリコミによって始まると理解できます。

以上を踏まえると次の譜例のような小節の存在が推測されます。もちろん、ショパンの時代にはこのように拍子記号を小刻みに変化させることはありえませんでしたし、1/4拍子の概念も存在しておりませんでした。

ヘ長調に戻ってからはほぼ繰り返しです。

カテゴリー:音楽理論

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?