セラピストが求職で選ぶべき訪問看護ステーションとは!?

訪問看護ステーションは全国でここ近年、つねに増加しています。

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士と呼ばれる「リハビリ療法士」は生活期におけるリハビリを担う存在です。

この分野に進んでみたい!と思ってくださる同志がいるのは嬉しいこと。

しかし、「訪問リハビリ」や「訪問看護ステーション」の離職率は「病院・クリニック」よりも離職率が高いのが現状です。

生活期リハは離職率が高い

これはたくさんの要因があるように思います。

病院で働くセラピストにとって、同僚や上司はおなじ建物で働くので、いつも「みじかな存在」です。でも、訪問って働く場所が「それぞれのご利用者さん宅」になるため、「ひとりぼっち」を感じることが少なくありません。

また、気候や天候によって「暑すぎる寒すぎる問題」や「ゲリラ豪雨で全身ズブ濡れ事件」、「休みにくくて、体力ないとやってけない説」なども存在。

わたしは同志が飛び込んでみたものの、失敗だった‥。を回避したい思いでいっぱいです。

きっかけはYoutube

今回、このnoteを書こうと思ったきっかけは、あるYoutubeです。

リハコネ式訪問リハのためのルールブックを編著・監修しておられる

理学療法士の杉浦良介さんが投稿されました。

杉浦さんは生活期リハビリテーションの過去・現状を把握されながら、「これはホンマその通りやな」と現場親近感のある投稿が魅力です(チャンネル登録オススメです)。

わたしは「これは訪問看護ステーション選びに最適なトピックだな」と感じました。

やばい側面の動画ですが、反対語で要約すると

— さっとん|理学療法士|リハビリエッセイ (@healthy_popo) November 14, 2021

①有給取得できる

②訪問手段は会社持ち

③残業代はキッチリ

④リハビリ職員8割未満

⑤職員内で尊重しあえる

⑥書類作成は業務時間内

⑦訪問件数が8件/日 未満

⑧ご利用者のリハ卒業あり

訪看STへ職探しする時に、これら項目に注意。ですね

良動画です。 https://t.co/jFd8OdYirp

これはとっても良い動画でした。

ちょっと見えにくい「地雷」を具体化し、業界の流れ、しごと場での「あるある」も取り入れている内容。

これはブラックな内容を先行した動画になっていますが、言い換えて①〜⑧がクリアしていればホワイトで杉村さんが訴える「ご利用者さんを主体とした事業所」です。

その理由について動画内でもご説明されてますが良い機会ですので解説します。

①有給を取得できる

これはどの職場でも項目にあがる重要な項目です。

比較的、生活期のリハビリは有給が取得しにくいと言われています。

訪問リハビリ業界での理由は簡単なのですが、マンパワー問題と担当者以外は家に入れたくない問題です。

特に、入院だと毎日行っているリハビリのすき間に代行がカウントされる形になりますが、生活場面では「そんな別の人が来てまでリハビリやってもらいたくない」という声があるのも確かです。

職場によって代行のシステム化がされているか?否か?がポイントになります。

②訪問手段は会社持ち

動画内で訪問手段について、自家用車を使うことがあるとされていますが、これもよく聞きます。

訪問リハビリなどでは「直行直帰」が許されている職場があることにはじまるからでしょう。要するに「自宅」→「ご利用者さん」→「自宅」と、スタッフの誰にも会わずに仕事をするスタイルです。

そのため、人によっては「自家用車」「自家用バイク」で仕事されている方も多いかもしれません。

結局は会社費用を負担している形になるので、何らかの交通費として支給してくれる場所はありがたい職場です。

③残業代はキッチリ支払われる

これは「⑥書類作成は業務時間内」と関連づけられます。

訪問リハビリで代表される残業となると、実際のリハビリ時間は17:00までに終わることが多いことから、月末の報告書や日々の連携報告でしょう。

月末報告は月に1回、計画書と報告書の作成をします。

また、何か状態の変化があったり、緊急性が高い症状が認められた時に主治医やケアマネージャーさん、時によってはデイサービスなどへ、つどつど報告する必要があります。電話もしくはFAXで報告します。

これに案外、時間がかかります。電話連絡ではすぐに担当者へ繋がらなかったり、FAXで作成すると単純に作成にタイムロスがあったりするからです。

ですので「緊急の連絡手段は何を用いますか?」をハッキリ聞いた方が良いかもしれません。それに残業代が支払われるか?ここを聞く必要があります。

④リハビリ職員8割未満

これは訪問看護ステーションにおける「看護師:リハビリ職員」比率に関する内容です。

「なにこれ?」と思われる方もおられるかもしれません。

2020年の年末に、訪問看護ステーションという屋号であるにもかかわらず、リハビリ療法士の職員が多すぎるというお偉いさん方の指摘がありました。

詳しく知りたい方は以下のリンクをご覧ください(引用:訪問看護経営マガジン2021年11月28日)

2021年度の介護保険改定ではこの「比率」に関する規定は否決されたものの、今後もこの議論は続くことが予測されています。

毎回、この議論はいちリハビリ職員として「ハラハラ」しながら、じとーっとした目で見ています。

今後のことを考えても看護師さんの数が多いと介護保険の改定でハラハラすることが少なくなります。

また、本来あるべき訪問看護ステーションとしての「在宅生活を守る」という役割を果たす上でも注視したい部分です。

⑤職員内で尊重しあえる

これは当然のことですよね。

職員どうし、職種を超えて尊重しあえることはどのお仕事でも胸に刻みたい姿勢です。

この介護業界は特に、どの業種も「独立した意思決定」が必要とされます。

リハビリ療法士だから、医師へすべて「お伺いお伺い」精神では決定するまでに多くの時間が経過してしまいます。

まずはリハビリ療法士としての「意思を持つこと」が要求され、その意思をお互いに尊重し合いながら進めていくスキルを求められるのです。

⑥書類作成は業務時間内

③「リハビリ職員8割未満」でも記載しましたが、書類作成は主に「計画書」「報告書」「緊急性のある報告」になります。

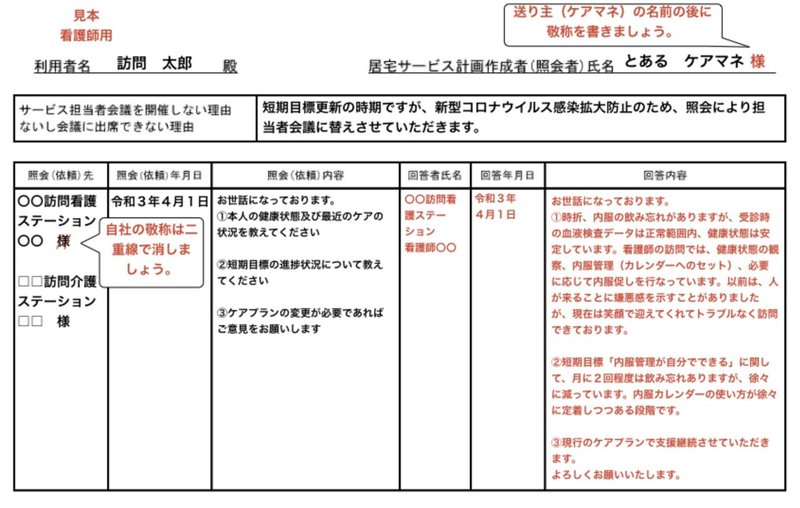

追加するとすれば、サービス担当者会議(介護認定の改定やサービスが追加された時に行われる話し合い)が開催されなかった時の書類「サービス担当者に対する照会」でしょう。

話し合いが行われなかった場合、書類で「現在の状態」や「進捗状況」を報告します。赤で記載されている部分を担当者が記載します。

介護業界はFAX文化です。

この書類も紙ベースで届くので、必然的に「手書き」となります。

この書類作成も慣れてくれば15分以内で書けますが、時にはそれ以上かかることもあります。

書類作成も業務です。この時間分を事業者が「業務」としてとらえているか?ポイントです。

⑦訪問件数が8件/日 未満

個人的に、この⑦訪問件数が8件未満には強い共感を覚えました。

④の項目は動画内でもご説明されていますが、療法士6割以下が理想だと思います。

— さっとん|理学療法士|リハビリエッセイ (@healthy_popo) November 14, 2021

特に共感したのは⑦です。

訪問件数8件を5日間って、業務に追われて全くケア業務以外に力を入れられない。

担当者会議は出られません。

回復期さんからすると40分•60分✖︎8だと「ちょっと多いかな?」ぐらいかも。

訪問リハビリでは20分・40分・60分と3つの枠があるのですが、大部分は40分間のリハビリです。

移動時間も考えると、40分のリハビリを8件となると、多すぎます。

9時から開始して、リハビリ自体が終わるのが18:00以降になる件数です。

こうなると、ケア業務(リハビリ治療業務)だけをこなすのが精一杯になり、まったく他職種との連携が取れません。

他職種連携の重要性については、また別の機会にnoteしたいと思いますが、その機会がないがしろになりかねません。

リハビリ業界には「インセンティブ」という「リハビリをこなせばこなすほどお給料渡しますよ」制度を持っている事業所があります。

お給料が増えることはHappyなことですが、他職種連携が無いならご利用者はUnHappyです。

また、体力的にもオススメできないため、多くても1日6件程度の事業所が手堅いです。

⑧ご利用者のリハ卒業あり

これは療法士目線でも、ケアマネさん目線でも意見が別れるところです。

しかし、なんぼなんでも患者さんから「動きやすくなったから、もうリハビリいらんわ」と言われたら、卒業するのは当然。

事業所の運営上、なんとか引き延ばそうとする事業所は療法士のメンタルやモチベーションを大きく下げる要因となるので、避けるのが賢明です。

終了について、現在のわたしの思いは以前も記載したので、ぜひご覧ください。

まとめ

今回は杉浦良介さんのYoutubeをきっかけに、わたしが思うセラピストが訪問看護ステーションでチェックするべき内容をnoteしました。

もちろん、お給料や休日の日数などの要因もありますが、外部からは見えにくいけど押さえておきたい内容になっています。

訪問リハビリは事業所の規模や人員配置もまちまちとなりやすい上に「独りぼっちで働いている」感覚に陥りやすい業種です。

もちろん、保険改定によってこの内容も流動的となるでしょう。

今から「はじめてみよう」と思ってくださる同志の方がすこしでもハッピーなリハビリライフを過ごせるように、わたしは願うばかりです。

※

こちらもオススメです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?